https://DX.DOI.ORG/10.14482/INDES.31.02.410.639

Explorando la evidencia de las asimetrías raciales en la feminización del periodismo brasileño*

Exploring Evidence of Racial Asymmetries in the Feminization of Brazilian Journalism

Nayara Nascimento de Sousa, Camilla Quesada Tavares

Universidade Federal do Maranh�o, Brasil

Nayara Nascimento de Sousa

Mestra pelo Programa de Pós-Gradua��o em Comunica��o pela Universidade Federal do Maranh�o, campus Imperatriz. Integrante do Grupo de Pesquisa em Comunica��o, Política e Sociedade e do Núcleo Interdisciplinar de Estudo, Pesquisa e Extens�o em Comunica��o, G�nero e Feminismos - Maria Firmina Dos Reis. Orcid: https://orcid.org/0000-0002-9721-1685. nayara.nascimento@discente.ufma.br

Camilla Quesada Tavares

Doutora em Comunica��o pela Universidade Federal Fluminense. Professora adjunta do curso de Jornalismo e do Programa de Pós-Gradua��o em Comunica��o da Universidade Federal do Maranh�o, campus Imperatriz. Coordenadora do Grupo de Pesquisa em Comunica��o, Política e Sociedade. Orcid: https://orcid.org/0000-0001-5490-6850. camilla.tavares@ufma.br

Resumen

El objetivo del artículo es relacionar aspectos interseccionales de la raza en el fenómeno de la feminización del periodismo, además de contribuir a la producción de datos sobre el perfil femenino en el periodismo brasileño. La literatura señala que las mujeres son mayoría en el periodismo, por lo que proponemos avanzar en las discusiones para observar su perfil y las asimetrías raciales en contrapunto a la homogeneización. La metodología utilizada para la construcción del trabajo es la cuantitativa, teniendo como método la encuesta. El cor-pus de la investigación está compuesto por 217 mujeres que ejercen o han ejercido el periodismo en Brasil, 135 autodeclaradas blancas, 75 negras, 3 indígenas y 2 amarillas - 2 informantes optaron por no identificar su color/raza. A partir del análisis descriptivo, verificamos que el perfil de las entrevistadas corrobora las investigaciones sobre profesionales del periodismo brasileño: mujeres cisgénero, blancas y con alto nivel de escolaridad. Los resultados inducen que las mujeres negras tienen el menor nivel de estudios, lo que puede repercutir en su posición en el mercado. En cuanto a la situación laboral, la mayoría de los informantes de la investigación trabajan fuera de los medios de comunicación, principalmente en consultorias. Considerando los grupos raciales, las mujeres blancas se distribuyen en todas las categorías delimitadas (medios de comunicación, fuera de los medios, docencia, etc.), mientras que las mujeres negras son las que acumulan más espacios laborales diferentes y las que actualmente están más fuera del periodismo. Los datos interseccionales apuntan a posibles desventajas de las mujeres negras en relación con las mujeres blancas en el periodismo en Brasil.

Palabras clave: mujeres, periodismo brasileño, género, interseccionalidad racial, encuesta.

Abstract

The objective of the article is to relate intersectional aspects of race in the phenomenon of the feminization of journalism, as well as to contribute to the production of data on female profiles in Brazilian journalism. The literature points out that women are the majority in journalism, therefore, we propose to advance the discussions to observe their profile and the racial asymmetries in counterpoint to homogenization. The methodology used for the construction of this work is quantitative, with the survey as a method. The research corpus is made up of 217 women who work, or have worked, in journalism in Brazil, 135 self-declared as white, 75 as black, 3 as indigenous, and 2 as "yellow" (meaning East Asians) - 2 informants chose not to identify their color/race. From the descriptive analysis, we verified that the profile of the respondents corroborates research on professionals in Brazilian journalism: cisgender women, white, and with a high level of education. The results indicate that the self-declared black female respondents have the lowest level of education, which may impact their position in the job market. Regarding work situations, most of the women in the survey work outside the media, mainly in consulting firms. Considering the racial groups, white women are distributed in all the delimited categories (media, outside the media, teaching, etc.), while black women are the ones who most accumulate different work spaces, and the ones who are currently outside journalism. The intersectional data points to possible disadvantages of black women compared to white women in journalism in Brazil.

Keywords: women, Brazilian journalism, gender, racial intersectionality, survey

fecha de recepción: diciembre i6 de 2022. fecha de aceptación: marzo 8 de 2023

Introdu��o

O jornalismo surge como produto do capitalismo e da industrializa��o (Traquina, 2020; Genro Filho, 1987), mas também como uma profiss�o masculinizada1, visto que a sociedade patriarcal tradicionalmente atribui espa�os e papéis sociais para homens (tidos como responsáveis pelo sustento financeiro do lar, a partir do trabalho no �mbito público) e mulheres (no caso das brancas e de classes privilegiadas, cumpriam as fun��es de m�es e donas de casa no ambiente privado) (Santos & Temer, 2018). Nesse sentido, o g�nero é uma das inst�ncias que organizam a sociedade, bem como o jornalismo (Scott, 1995; Miguel & Biroli, 2014).

Se por um lado os meios de comunica��o s�o encarados como mecanismos que reproduzem e estruturam as desigualdades de g�nero (Biroli, 2011), também é necessário reconhecer o potencial de a��o política desses espa�os para visibilizar a diversidade de mulheres, além de outras minorias sociais (Fonseca et al., 2020a). Dessa forma, as teorias feministas do Sul Global defendem que a comunica��o n�o é somente um instrumento de domina��o, se configurando também em lugar de resist�ncia essencial para o combate �s assimetrias de g�nero e ra�a (Fonseca et al., 2020a).

Assim, a partir das contínuas transforma��es nas sociedades, tais como a institucionaliza��o de direitos femininos e a amplia��o da atua��o das mulheres nos mais diversos �mbitos, há uma crescente demanda pela maior visibilidade feminina no jornalismo. Porém, muito mais do que representatividade meramente quantitativa das profissionais nesses espa�os, é importante pensar na diversidade, sobretudo a racial.

Desse modo, se coloca a necessidade de problematizar quais mulheres ocupam as reda��es, já que pesquisas indicam que elas s�o maioria2, mas a atua��o das profissionais negras é baixa. Em levantamento realizado em 2012, o Perfil do Jornalista Brasileiro (Mick & Lima, 2013) indicou que somente 23% das/os jornalistas eram negras/ os, sendo 18% pardas/os e 5% pretas/os. Os dados atualizados em 2021 (Lima et al., 2022) apontam que houve crescimento quantitativo desse grupo racial, porém a representatividade ainda é insuficiente: 29,9% se autodeclaram negras/os, com 20,6% pardas/os e 9,3% pretas/os. A pesquisa Mulheres no Jornalismo Brasileiro (Mazotte & Toste, 2017) enfatiza que 94,5% das mulheres respondentes disseram haver mais pessoas brancas do que negras em seus veículos de atua��o.

Conforme Carneiro (2001, n.p.) questiona: "Quando falamos em garantir as mesmas oportunidades para homens e mulheres no mercado de trabalho, estamos garantindo emprego para que tipo de mulher?". Assim, é necessário um olhar interseccional para analisar a inser��o das mulheres no jornalismo, uma vez que as reda��es continuam ocupadas predominantemente por pessoas brancas, e isso pode impactar inclusive na perspectiva adotada para a produ��o do conteúdo. Para além do g�nero, nos interessa incluir a ra�a para observar a feminiza��o da profiss�o, embora a interseccionalidade n�o se resuma a esses dois marcadores - destacamos outros como etnia, classe, gera��o, regionalidade, defici�ncia etc.

Diante desse contexto, esta pesquisa parte da problemática: quais as assimetrias raciais percebidas entre o perfil de profissionais mulheres e os aspectos do trabalho no jornalismo no Brasil? Como objetivo principal, nos interessa relacionar características interseccionais da ra�a no fen�meno da feminiza��o do jornalismo, além de contribuir na produ��o de dados sobre o perfil feminino no jornalismo brasileiro.

A pesquisa se justifica pela lacuna de trabalhos que tenham como objeto as próprias jornalistas (Tavares et al., 2021) e a necessidade de ouvir essas profissionais para compreender as disputas internas da profiss�o (Massuchin et al., 2020). Destacamos, ainda, a import�ncia de analisar a rela��o entre g�nero e jornalismo, na medida em que esses debates propiciam reflex�es sobre a temática, fortalecem o campo científico e visibilizam as quest�es de g�nero, contribuindo para a forma��o (Camargo & Woitowicz, 2018).

Feminiza��o do jornalismo brasileiro: revisitando a literatura

Propor reflex�es a partir do fen�meno da feminiza��o do jornalismo no Brasil é uma tarefa árdua, especialmente em virtude da produ��o literária incipiente. Ainda que o jornalismo tenha nascido como uma profiss�o masculinizada, Duarte (2017) destaca que a atua��o de mulheres em jornais se dá desde o surgimento da própria imprensa brasileira, no início do século XIX. Pinto (2003) explica que, nesse período, mesmo com o índice de analfabetismo alarmante entre o público feminino, havia mulheres que escreviam para a grande imprensa e pequenos jornais editados por feministas que circulavam no país.

Apesar desse registro da atividade de mulheres na imprensa, a entrada expressiva das profissionais nas reda��es acontece somente a partir da década de 1970. Na obra Elas ocuparam as reda��es: depoimentos ao CPDOC, Abreu & Rocha (2006) realizam um estudo sobre a imprensa brasileira na transi��o do regime autoritário para o democrático (1974-1985), no qual apontam que, nesse período, o jornalismo estava se tornando cada vez mais feminino.

As autoras argumentam que os principais fatores contribuintes para essa transforma��o profissional foram: a economia, na medida em que as mulheres passaram a atuar cada vez mais no mercado de trabalho, e a escolaridade, tendo em vista o expressivo ingresso delas nas escolas e universidades. Abreu & Rocha (2006) enfatizam que a regulamenta��o da profiss�o de jornalista em 1969, que passou a exigir diploma universitário de jornalismo ou comunica��o para o exercício profissional, impulsionou o surgimento de uma grande quantidade de faculdades na área.

Uma das principais investiga��es que discute a feminiza��o do jornalismo é a tese As mulheres jornalistas no Estado de S�o Paulo: o processo de profissionaliza��o e feminiza��o da carreira, da pesquisadora Paula Melani Rocha (2004), na qual a autora argumenta que as transforma��es no mercado, a partir de 1970, propiciaram o acesso feminino. Entre as mudan�as ocorridas nesse período, a obrigatoriedade do diploma para exercer a profiss�o favoreceu a atua��o de mais mulheres no jornalismo, já que coincidiu com o aumento do ingresso feminino nos cursos de gradua��o da área.

Tendo em vista esse contexto, é possível verificar que houve crescimento quantitativo feminino no mercado do jornalismo, mas essas mudan�as s�o acompanhadas por assimetrias de g�nero. Abreu & Rocha (2006) evidenciam que, embora as mulheres estivessem ingressando cada vez mais nos jornais, ainda era rara a presen�a feminina nos conselhos editoriais das empresas jornalísticas e em postos de editora-chefe, por exemplo. De modo semelhante, Rocha (2004) observou que as mulheres se concentram em áreas de menor prestígio, como no jornalismo online, enquanto os homens ocupam mais os espa�os tradicionais e a maioria dos cargos de chefia.

Olhando para aspectos mais subjetivos do jornalismo, a disserta��o Masculino, o g�nero do jornalismo: um estudo sobre os modos de produ��o das notícias, de Márcia Veiga da Silva (2010), oferece caminhos imprescindíveis para os estudos que fazem a interface entre jornalismo e g�nero. Embora n�o trate especificamente da feminiza��o, o trabalho contribui ao constatar que o jornalismo é constituído por sujeitos/as generificados/as e que, por isso, os procedimentos adotados na produ��o das notícias s�o perpassados por determinadas concep��es de g�nero e por rela��es de g�nero e poder. Ao concluir que o g�nero do jornalismo é masculino, a autora argumenta que n�o apenas os valores masculinos s�o reproduzidos e valorizados como padr�o nos atributos pessoais e profissionais e nas características das notícias, mas também as concep��es da classe média, gera��o (meia idade), cor/ ra�a branca, heterossexual, entre outros.

Em síntese, ao longo do tempo as pesquisas t�m avan�ado nas problematiza��es entre jornalismo e g�nero. Embora as mulheres estejam em maioria nesse mercado, o ingresso delas é marcado por assimetrias de g�nero. Se homens e mulheres ocupam espa�os distintos e mant�m rela��es desiguais no jornalismo devido ao g�nero, como a racializa��o das/os sujeitas/os perpassa essas rela��es e hierarquias em uma área expressivamente branca?

Já n�o é possível pensar a feminiza��o do jornalismo apenas pela categoria do g�nero, sem considerar o atravessamento de outros marcadores essenciais que atuam na estrutura��o do mercado, como a ra�a. Assim, é necessário analisar com maior profundidade os aspectos do ingresso das mulheres no jornalismo, de modo que a forma��o e a profissionaliza��o se constituem em fatores importantes para entender esse fen�meno, mas que precisam do olhar interseccional. Nesse sentido, a baixa diversidade nos espa�os de produ��o jornalística pode acarretar inúmeros problemas que v�o desde a ocupa��o assimétrica dos cargos até o conteúdo entregue ao público.

Quem s�o as mulheres do jornalismo: indícios de assimetrias raciais na profiss�o

No Brasil, as mulheres estiveram excluídas da educa��o formal até o século XIX, sendo que esse processo foi muito mais demorado para as n�o-brancas. Em rela��o �s mulheres brancas de classes privilegiadas, parte delas dispunha de uma instru��o particular, muitas vezes voltada ao ensino de prendas domésticas, religi�o, línguas estrangeiras, como franc�s e ingl�s, além das aulas de piano e música, visando a forma��o de boas esposas (Pinto, 2003; Goulart, 2009).

Tendo em vista que o jornalismo é uma atividade essencialmente intelectual (Traquina, 2020), o ingresso das mulheres brancas letradas, apesar das dificuldades, foi mais propício do que para as mulheres negras � e homens negros. Isso n�o significa que mulheres negras n�o conseguiram atuar no jornalismo3, mas que, uma vez impedidas de estudar, seria muito mais difícil ingressar na profiss�o.

Olhando para as sociedades ocidentais, o estereótipo do ideal de beleza das mulheres é um dos fatores que contribui na constru��o de um padr�o de profissionais no jornalismo. Para se ter ideia, Martino & Zancoper (2017) observaram o perfil das apresentadoras dos principais telejornais da TV aberta no Brasil e avaliam um padr�o branco, mais jovens do que os homens, e dentro de um tipo físico considerado "magro", com pouco espa�o para jornalistas fora desse modelo. O autor e a autora refletem que a escolha das mulheres para os telejornais parece ter uma forte liga��o com essa estética considerada ideal.

Nesse cenário, Borges (2007) pontua que os veículos televisivos brasileiros s�o moldados por um código estético que exclui ou dificulta a atua��o de profissionais negras e negros. "A gramática de produ��o de nossa televis�o diz que o 'estar bem' / 'se sair bem' no vídeo corresponde a um conjunto de atributos estéticos que, normalmente, nós negros n�o somos portadores" (Borges, 2007, online).

Ampliando o debate sobre a quest�o racial, Carrera (2020) argumenta que, no contexto brasileiro, a branquitude se organiza para colocar outras ra�as em situa��o de inferioridade, mas, sobretudo, para se privilegiar. A autora explica que o privilégio da branquitude se instaura como parte do racismo institucional ou sist�mico, como componente da dimens�o estrutural. No jornalismo, pontuamos que a branquitude pode tirar proveito de cargos de prestígio, por exemplo, enquanto n�o-brancas/os s�o alocadas/os a outros espa�os.

Na obra As diferentes formas de ser jornalista, Pereira (2020) traz uma série de depoimentos de 32 jornalistas do Brasil e, entre outros aspectos, aborda a escolha pela profiss�o. Nesse ponto, um dos entrevistados indica que "se voc� é inteligente, voc� trabalha no impresso; se voc� é bonito voc� trabalha na televis�o" (p. 230). Sobre a rela��o entre estereótipos da beleza e ra�a, Fanon (2008, p.60) reflete a dualidade entre branco e negro do seguinte modo: "ser branco é como ser rico, como ser bonito, como ser inteligente" e "o negro é o símbolo do Mal e o do Feio. Cotidianamente, o branco coloca em a��o esta lógica" (Fanon, 2008, p. 154). Desse modo, tendo em vista o estereótipo da brancura, ser bonito é ser branco na sociedade brasileira, e esse padr�o funciona como dispositivo que distingue quais espa�os as/os profissionais devem ocupar.

Com base em entrevistas realizadas com jornalistas, Pereira (2020) aponta que os principais motivos para a decis�o de seguir carreira no jornalismo s�o: a exist�ncia de jornalistas de refer�ncia que inspiram as pessoas, o interesse pessoal pelo trabalho do jornalista e o estilo de vida de quem pratica a profiss�o. Nesse sentido, para a maioria das/os entrevistadas/os de Pereira (2020), a escolha pelo jornalismo é influenciada por jornalistas de refer�ncia. Abreu & Rocha (2006) identificaram que o prestígio da profiss�o de jornalista relacionado, em grande parte, ao jornalismo de televis�o, que inclusive possibilitou maior visibilidade �s mulheres, também é um fator que contribui na escolha pela profiss�o.

Com efeito, sendo o telejornalismo a representa��o visual da atua��o das/os jornalistas, de modo que esse espa�o reflete o padr�o de beleza da mulher branca e do homem branco, como mulheres negras e homens negros podem se inspirar em jornalistas de refer�ncia para a escolha da profiss�o?

Assim, o jornalismo é atravessado pelo racismo estrutural, pois a organiza��o da sociedade brasileira do período colonial ainda impacta os espa�os ocupados pelas mulheres negras, empurradas ao subalterno, uma vez que o racismo estabelece a inferioridade social delas (Carneiro, 2001). Pela lógica da domina��o, "mulher negra, naturalmente, é cozinheira, faxineira, servente, trocadora de �nibus ou prostituta" (Gonzalez, 1984, p. 226).

Uma vez que as mulheres negras s�o submetidas a múltiplas formas de domina��o, é essencial encontrar meios de resist�ncia ao silenciamento, apagamento e subalterniza��o (Fonseca et al., 2020b), inclusive no jornalismo. Conforme Gonzalez (2011), as mulheres negras precisam ocupar todos os espa�os possíveis, para que a sociedade brasileira consiga refletir e reconhecer as desigualdades raciais.

Além do racismo estrutural que impacta o jornalismo, o sexismo também é um fator importante, especialmente quando se verifica que homens brancos s�o os que mais ocupam cargos de chefia. Conforme aponta a pesquisa Mulheres no Jornalismo Brasileiro (Ma-zotte & Toste, 2017), realizada pela organiza��o feminista G�nero e Número em parceria com a Associa��o Brasileira de Jornalismo In-vestigativo (Abraji), 65,4% das jornalistas respondentes indicaram que, em seus locais de trabalho, há mais homens exercendo fun��es de lideran�a, tais como editores, coordenadores, diretores etc.

A mera ocupa��o quantitativa das mulheres nas reda��es n�o é suficiente, sendo que é necessário incluir outros fatores para que o jornalismo consiga de fato suprir a invisibilidade das mulheres, em especial as negras, tanto na profiss�o quanto no material veiculado. A pouca diversidade no jornalismo pode incidir na forma como o conteúdo é produzido e sobre quais pessoas e assuntos est�o sendo privilegiados, já que essa profiss�o se mantém em normativa branca e masculinista.

Apesar dos esfor�os em produzir pesquisas sob a perspectiva de g�nero no jornalismo, a interseccionalidade ainda é pouco considerada ou abordada de maneira complementar. Por interseccionalidade, Crenshaw (2004) indica que o termo se refere � rela��o entre classe, ra�a e g�nero, de forma que essas discrimina��es n�o operam separadas ou excludentes, mas juntas. Desse modo, é importante entender que n�o estamos lidando com grupos distintos de mulheres, mas grupos sobrepostos (Crenshaw, 2004), visto que já n�o se pode olhar para o g�nero de maneira isolada, sem considerar outros marcadores, como a ra�a.

Metodologia

A metodologia empregada para a constru��o do trabalho envolve a pesquisa bibliográfica, utilizada para a constru��o do referencial, e a empírica, na medida em que busca analisar um objeto concreto (Martino, 2018). A abordagem quantitativa articula o método do survey de amostragem n�o-probabilística, predominantemente elaborado com perguntas fechadas, direcionado a mulheres que atuam ou já atuaram no jornalismo no Brasil.

A escolha pela abrang�ncia nacional e a aplica��o do survey se deve ao fato de que esta pesquisa pretende relacionar variáveis para encontrar padr�es assimétricos raciais no perfil das mulheres e aspectos do trabalho no jornalismo. As variáveis consideradas s�o: identidade de g�nero, faixa etária, cor/ra�a, regi�o geográfica, escolaridade, situa��o de trabalho e área de trabalho no jornalismo.

A pesquisa com survey, assim como qualquer método e técnica, possui vantagens e desvantagens. Como pontos positivos, Marconi & Lakatos (2003) e Novelli (2005) destacam que o questionário permite a coleta de uma grande quantidade de dados de um alto número de informantes, além do alcance da abrang�ncia mais ampla das áreas geográficas, a liberdade nas respostas em raz�o do anonimato e menos riscos de distor��es pela n�o influ�ncia da pesquisadora ou do pesquisador.

Por outro lado, o survey também pode ter déficit na taxa de respondentes e a impossibilidade de ajudar as/os informantes no caso daquelas/es que tenham dificuldades de compreens�o (Marconi & Lakatos, 2003). Para solucionar o problema de uma possível dificuldade das/os informantes entenderem as quest�es, é recomendável a aplica��o do pré-teste.

Desse modo, inicialmente foi construído um roteiro de perguntas e transferido para a plataforma online SurveyMonkey, incluindo o termo de consentimento direcionado �s informantes para a participa��o na pesquisa. Após a prepara��o do survey, aplicamos um pré-teste a um grupo de jornalistas convidadas, no m�s de maio de 2021. O objetivo foi identificar quest�es que pudessem causar dúvidas entre as respondentes. As perguntas dúbias foram alteradas mediante o feedback das convidadas nessa fase pré-teste.

A aplica��o oficial do survey aconteceu entre 2 de junho e 3 de setembro de 2021 e procurou englobar jornalistas de todos os estados brasileiros. Entre as estratégias de divulga��o adotadas para a circula��o do questionário, foi levantada uma lista de contatos de potenciais participantes e/ou divulgadoras/es, na qual incluímos nome, WhatsApp e/ou redes sociais (Twitter, Instagram, Facebook) tanto de profissionais quanto de organiza��es. A partir disso, solicitamos apoio de institui��es para o compartilhamento do survey, tais como a Rede de Jornalistas e Comunicadoras com vis�o de G�nero e Ra�a (RIPVG Brasil), a Federa��o Nacional de Jornalistas (Fenaj), sindicatos de jornalistas de todo o Brasil e do Grupo de Pesquisa em Comunica��o, Política e Sociedade (COPS).

O survey também foi divulgado em encontros e congressos de comunica��o e jornalismo, nas listas de organiza��es da área e durante aulas em disciplinas de Programas de Pós-Gradua��o, contando também com apoio individual de pessoas que se prontificaram a compartilhar a pesquisa. Após a coleta, realizamos a limpeza dos dados, para excluir respostas incompletas e/ou incorretas do questionário, e validamos o total de 217 participantes advindas de todos os estados do Brasil e do Distrito Federal. A seguir, apresentamos os dados, com base na análise descritiva � luz das discuss�es teóricas referentes ao fen�meno da feminiza��o do jornalismo.

Resultados

Conforme a pesquisa se direciona �s mulheres que trabalham ou já trabalharam no mercado do jornalismo, inicialmente nos interessou verificar como elas entendem as próprias identidades de g�nero. As op��es dispostas no survey s�o as seguintes: mulher cisg�nero, sendo aquela que se identifica com o sexo que lhe foi atribuído ao nascer � nesse caso, o feminino; mulher trans (transg�nero, transexual, travesti), quem se entende pelo feminino, embora tenha recebido uma designa��o oposta ao nascer; e identidade n�o-binária/e, sendo aquelas/es que n�o se reconhecem com o que é designado como feminino e masculino.

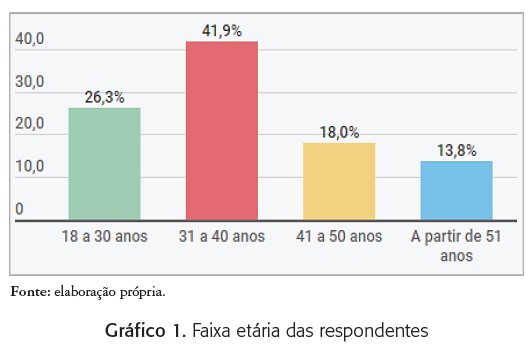

Os dados indicam que 99,5% das respondentes se reconhecem como mulher cisg�nero, apenas 0,5% se identificam como pessoa n�o-binária/e, e nenhuma das participantes se entende como trans. Desse modo, os índices apontam para uma cisnormatividade entre as mulheres do jornalismo. A seguir, o gráfico 1 assinala que a maioria das respondentes possui até 40 anos, com 68,2% � 41,9% t�m entre 31 a 40 anos e 26,3% entre 18 a 30 anos.

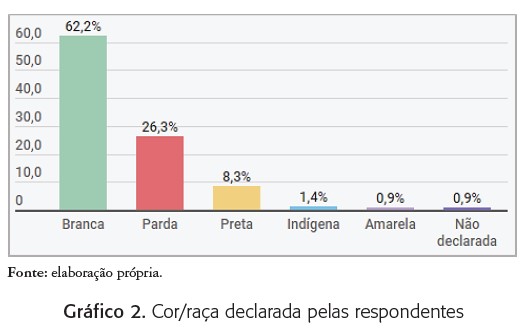

No gráfico 2, a variável sobre a cor ou ra�a das respondentes assinala que a maioria se declara branca (62,2%), corroborando outras pesquisas (Mick & Lima, 2013; Mazotte & Toste, 2017; Lima et al., 2022). As informantes pardas representam 26,3%, ao passo que 8,3% se declaram pretas, 1,4% indígenas, 0,9% amarelas e 0,9% n�o sabem ou preferem n�o informar. Em síntese, o perfil das mulheres do jornalismo no Brasil se mostra cisnormativo, com tend�ncias � juveniliza��o e branqueamento.

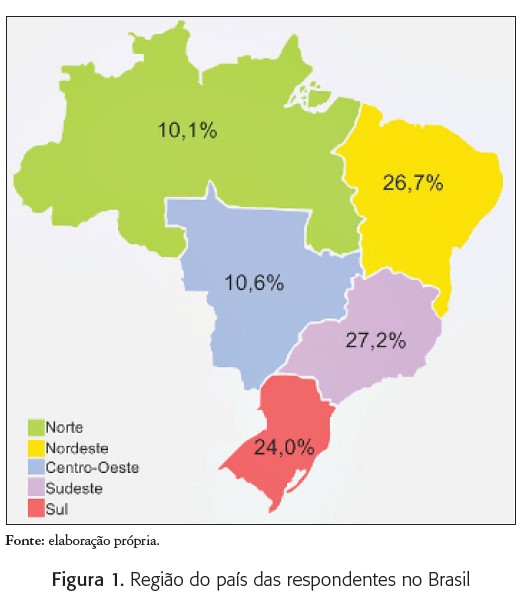

Quanto � regi�o geográfica das respondentes, indicadas na figura 1, se observa que a pesquisa alcan�ou um equilíbrio entre mulheres do Sudeste (27,2%), Nordeste (26,7%) e Sul (24%) do país. O resultado é positivo, na medida em que boa parte dos trabalhos tende a focar no eixo Sul-Sudeste. As regi�es com menor número de participantes s�o Norte (10,1%) e Centro-oeste (10,6%). A categoria "outros países" se refere �s mulheres que est�o fora do Brasil no momento da pesquisa (em Portugal e no Canadá), mas que tiveram uma trajetória profissional no mercado do jornalismo brasileiro.

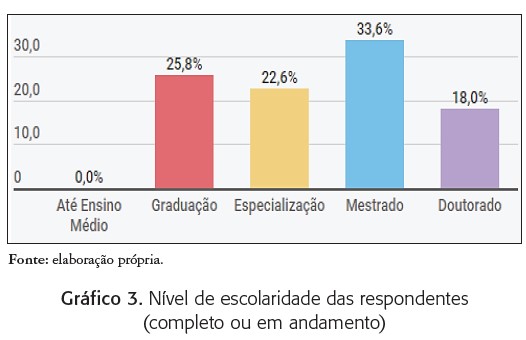

O nível de escolaridade é apresentado no gráfico 3, que indica um expressivo grau de respondentes com pós-gradua��o (completa ou em andamento) � 51,6% possuem ou est�o no Mestrado ou Doutorado. Nenhuma das participantes da pesquisa tem forma��o abaixo da gradua��o � 25,8% s�o graduadas ou est�o se graduando. É importante ressaltar que o survey foi bem acolhido entre a comunidade acad�mica, o que pode ter gerado o maior número de respondentes pós-graduadas/pós-graduandas.

Quanto ao curso da gradua��o, 96,3% das respondentes possuem forma��o no Jornalismo/Comunica��o Social � 47,9% em Jornalismo, seguido de 39,6% em Comunica��o Social com habilita��o em Jornalismo, 8,3% em Comunica��o Social e 0,5% habilita��o em Radialismo. O Perfil do Jornalista Brasileiro 2021 (Lima et al., 2022) também indica que 91,9% da amostra tem gradua��o em Jornalismo ou Comunica��o com habilita��o em Jornalismo. Desse modo, observamos que o jornalismo brasileiro é majoritariamente formado por profissionais capacitadas/os por meio do ensino superior.

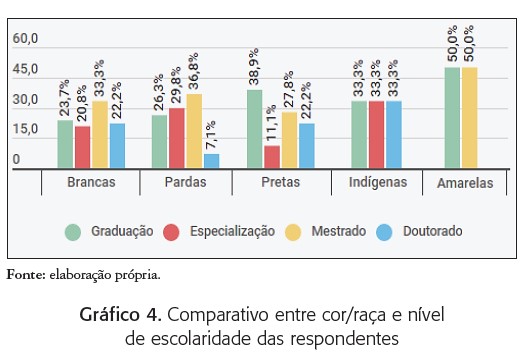

Observando o nível de escolaridade em rela��o � cor/ra�a das informantes da pesquisa, o gráfico 4 indica que o mestrado é o grau de forma��o mais encontrado entre brancas (33,3%) e pardas (36,8%), mas esse nível também é relevante entre pretas � embora seja mais baixo (27,8%). De modo geral, se observa a considerável forma��o entre todos os grupos raciais, apontando para uma característica entre as profissionais que atuam/atuaram no jornalismo. Por outro lado, o nível somente da gradua��o é mais frequente entre as mulheres pretas (38,9%), o que pode impactar, por exemplo, a posi��o delas no mercado, como o cargo ocupado. Assim, notamos avan�os na forma��o das/os profissionais do jornalismo, mas as assimetrias podem convergir em desvantagens para aquelas que apresentam escolaridade mais baixa.

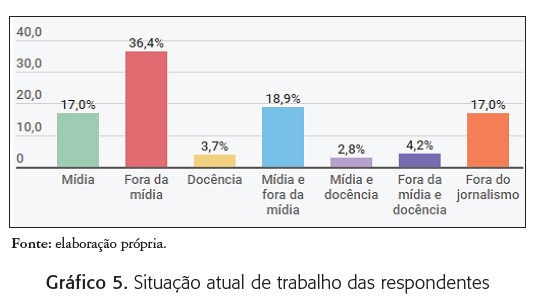

Na medida em que o público da pesquisa envolve mulheres que atuam ou já atuaram no mercado do jornalismo, desde que tenham experi�ncia com produ��o jornalística, delimitamos a atual situa��o de trabalho das respondentes no gráfico 5. Foram consideradas as seguintes categorias: mídia (quem atua em reda��es, empresas jornalísticas), fora da mídia (assessoria, ag�ncias e sindicatos), doc�ncia (somente nas habilita��es da comunica��o social, como jornalismo, radialismo etc.), mídia e fora da mídia, mídia e doc�ncia, fora da mídia e doc�ncia, fora do jornalismo (já trabalhou no jornalismo, mas atualmente n�o está em nenhum setor desse mercado específico).

Boa parte das respondentes trabalha fora da mídia (36,4%), seguida do duplo vínculo mídia e fora da mídia (18,9%), e exclusivamente na mídia (17,0%). É relevante observar o percentual de mulheres que já trabalharam no jornalismo, mas que atualmente est�o em outra carreira ou desempregadas (17,0%), sendo um ponto que merece aten��o nas pesquisas. Kikuti & Rocha (2018) analisaram a trajetória profissional de jornalistas entre 2012 e 2017, pontuando que, nesse período, houve uma queda maior no número de mulheres do que homens em diversas áreas do jornalismo (TV, jornal impresso, internet, rádio). Embora esta pesquisa n�o realize a compara��o entre profissionais homens e mulheres, contribui ao corroborar discuss�es sobre a evas�o feminina do jornalismo. Investiga��es posteriores podem observar quais motivos levam as mulheres a seguirem em outra carreira e se (e de que modo) as assimetrias de g�nero t�m rela��o com esse problema.

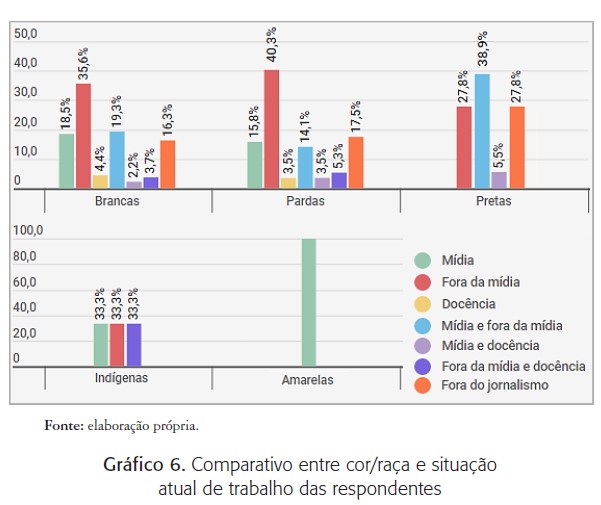

Nos interessa perceber aspectos da interseccionalidade da cor/ ra�a correlacionados � situa��o de trabalho das informantes do survey, no sentido de verificar possíveis diferen�as por grupos raciais. Para este dado, demonstrado no gráfico 6, consideramos somente as respondentes que declararam cor/ra�a, totalizando 215.

De maneira geral, o trabalho fora da mídia se destaca entre os grupos raciais � corresponde a 35,6% entre brancas, 40,3% entre pardas e 27,8% entre pretas. O Perfil do Jornalista Brasileiro de 2012 (Mick & Lima, 2013) assinalou que a área fora da mídia teve mais participa��o de negras/os do que nos demais segmentos. Olhando para as respondentes brancas, observamos que elas se distribuem em todas as categorias delimitadas para as atuais situa��es de trabalho.

Chama a aten��o que as mulheres pretas comp�em o único grupo que n�o atua exclusivamente na mídia � ao contrário das 18,5% das mulheres brancas e 15,8% das pardas que est�o na área. A doc�ncia em jornalismo foi assinalada somente entre as informantes brancas (4,4%) e pardas (3,5%). As respondentes pretas acumulam mais trabalho na mídia e fora da mídia (38,9%) � esse percentual cai para 19,3% entre brancas e 14,1% entre pardas. As respondentes pretas também apresentam o maior percentual na categoria fora do jornalismo (27,8%) - entre as brancas o índice corresponde a 16,3%, e 17,5% entre as pardas.

Desse modo, observamos possíveis áreas nas quais as mulheres pretas podem ter mais dificuldade de acesso, como mídia e doc�ncia, apontando para o racismo estrutural (Borges, 2007). A literatura indica que o padr�o estético branco ainda impacta o mercado do jornalismo, embora tenhamos notado avan�os importantes. Já o trabalho fora da mídia parece absorver uma maior diversidade de profissionais femininas com menos barreiras raciais � o que n�o significa que o racismo n�o esteja presente nesses espa�os.

Sobre a doc�ncia, Rios & Mello (2019) verificam a omiss�o e precariedade de dados raciais nos relatórios oficiais da educa��o superior no Brasil divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A partir dos microdados do Censo da Educa��o Superior 2018, a pesquisadora e o pesquisador identificaram que, nesse nível de ensino, 52,9% das/os professoras/ es s�o brancas/os e apenas 16,4% s�o negras/os (14,4% pardas/os e 2% pretas/os). Considerando o cenário geral, a doc�ncia no ensino superior é majoritariamente formada por pessoas brancas com preval�ncia de homens. Nesse sentido, a área da educa��o superior pode apresentar entraves para o ingresso das mulheres, ao passo que o fator racial constitui um obstáculo a mais (e talvez mais excludente) para mulheres negras e homens negros.

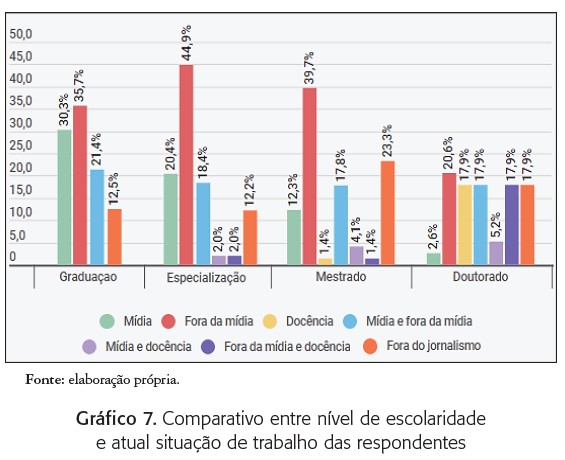

Ainda sobre a situa��o de trabalho das respondentes, retomamos os dados de escolaridade. Conforme visto, as informantes declaradas brancas e pardas apresentaram maiores graus de forma��o em pós-gradua��o, enquanto boa parte das mulheres pretas s�o graduadas/graduandas, de modo que essa diferen�a pode constituir um dos fatores que contribui na situa��o de trabalho notadamente assimétrica. A distribui��o dos dados do gráfico 7 mostra que respondentes de todos os graus de escolaridade est�o mais presentes fora da mídia, embora o percentual seja mais baixo para aquelas com doutorado completo/em andamento (20,6%) � 35,7% entre graduadas/graduandas, 39,7% entre mestras/mestrandas e 44,9% entre as mulheres com/em especializa��o.

É relevante notar que 30,3% das graduadas/graduandas est�o na mídia e que o percentual de respondentes exclusivamente nessa área vai diminuindo conforme o grau de escolaridade aumenta � 12,3% das mestras/mestrandas e somente 2,6% das doutoras/doutorandas assinalaram a mídia como espa�o de trabalho principal. A hipótese é que elas buscam melhores condi��es de trabalho e remunera��o a partir da forma��o mais elevada � a doc�ncia, por exemplo, foi apontada por 17,9% entre as mulheres com doutorado ou doutorandas. O duplo vínculo mídia e fora da mídia apresenta relevantes índices entre todos os grupos separados por nível de escolaridade, sendo que essa situa��o de trabalho específica é mais recorrente entre respondentes declaradas pretas. Assim, o acúmulo do trabalho na mídia e fora da mídia pode ser reflexo da precariza��o do trabalho das mulheres no jornalismo.

Olhando para a categoria "fora do jornalismo" (aquelas que já trabalharam em qualquer área desse mercado, mas atualmente est�o em outra carreira ou desempregada), os percentuais s�o relevantes entre todos os grupos separados por nível de forma��o, porém mais altos entre as respondentes com mestrado completo/em andamento (23,3%) e doutorado completo/em andamento (17,9%). No survey, n�o questionamos �s informantes os motivos da saída (temporária ou permanente) do mercado do jornalismo, de modo que um dos fatores que pode contribuir para explicar o resultado seja o público de mulheres respondentes alcan�ado entre a comunidade acad�mica. Assim, no momento da pesquisa, parte delas poderia estar se dedicando � forma��o e, consequentemente, fora do mercado. De qualquer modo, é relevante que outras investiga��es consigam analisar a evas�o feminina do jornalismo, já que a literatura chama a aten��o para o maior contingente de profissionais mulheres que deixam a área em compara��o aos homens.

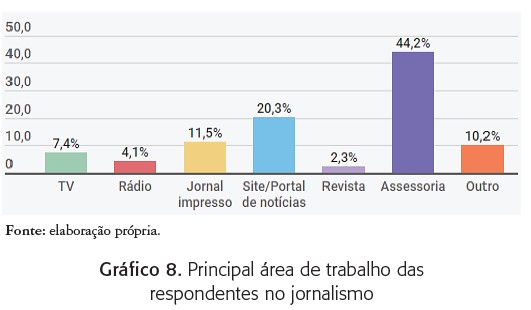

A seguir, no gráfico 8, verificamos a principal área de trabalho das respondentes no mercado do jornalismo. Para este dado, solicitamos que elas considerassem: o vínculo empregatício atual, para as informantes que trabalham em apenas uma empresa/organiza��o; o emprego principal, entre aquelas que possuem mais de um trabalho no mercado do jornalismo; o principal vínculo empre-gatício da carreira, para quem n�o atua no jornalismo atualmente, mas já trabalhou em qualquer área desse mercado. Delimitamos as seguintes áreas: TV, rádio, jornal impresso, site/portal de notícias, revista e assessoria. A categoria "outro" reúne quem n�o conseguiu determinar uma única área de trabalho, mencionando múltiplas.

Em alinhamento aos dados que indicam a predomin�ncia de respondentes fora da mídia, o gráfico 8 reitera que a assessoria é a principal área de trabalho para mulheres no jornalismo � 44,2% das informantes. Os sites e portais de notícias constituem a segunda principal área de trabalho das respondentes, com 20,3%, indicando que as plataformas digitais superam as mídias convencionais (TV, jornal impresso) entre essas profissionais. Por outro lado, chama a aten��o os jornais impressos com percentual relevante (11,5%), apontando que uma parte razoável dessas mulheres t�m experi�ncia nesses espa�os mais tradicionais. A TV se mostra mais restrita entre as respondentes, o que pode ser explicado pelo enxugamento das equipes das emissoras (Kikuti & Rocha, 2018) ou até mesmo pelo número de funcionárias/os mais restrito ao tipo de fun��o ligada � produ��o televisiva.

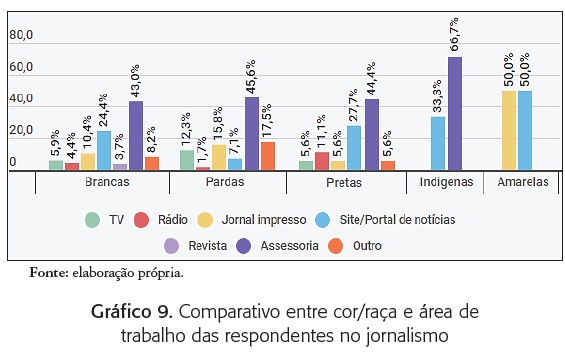

Por fim, no gráfico 9, observamos comparativamente a cor/ ra�a e a principal área de trabalho das respondentes no jornalismo para verificarmos em que medida as mulheres se distanciam quando consideramos o mercado. Entre todos os grupos raciais, é expressiva a atua��o nas assessorias � entre as mulheres brancas o percentual representa 43,0%, sendo 45,6% entre pardas, 44,4% entre declaradas pretas e, para indígenas, chega a 66,7%. Esse resultado corrobora a literatura que indica uma maior diversidade racial nas áreas fora da mídia, especialmente em assessorias (Mick & Lima, 2013).

Considerando os veículos da mídia, n�o observamos diferen�as expressivas entre os grupos raciais. As principais coloca��es s�o: as respondentes brancas s�o as únicas que se distribuem em todas as áreas delimitadas, sendo a revista assinalada somente entre essas informantes; os jornais impressos aparecem com relativos percentuais entre brancas (10,4%), pardas (15,8%), pretas (5,6%) e amarelas (50,0%); a TV foi mais apontada pelas mulheres pardas (12,3%), ao passo que o rádio aparece mais entre declaradas pretas (11,1%). Nesse sentido, os dados indicam um possível privilégio entre profissionais brancas que eventualmente conseguem transitar em mais setores, ao passo que mulheres n�o-brancas parecem se concentrar em poucas áreas.

Conclus�es

A pesquisa teve como objetivo principal relacionar características interseccionais da ra�a no fen�meno da feminiza��o do jornalismo no Brasil, para observarmos possíveis assimetrias raciais na situa��o das mulheres n�o-brancas em rela��o �s brancas no mercado. Também tivemos como finalidade contribuir na produ��o de dados sobre o perfil feminino no jornalismo brasileiro. Para tanto, aplicamos um survey de amostragem n�o-probabilística, destinado a mulheres que atuam ou já atuaram no mercado do jornalismo no Brasil, seja na mídia ou fora da mídia. Desse modo, o corpus foi constituído por 217 informantes, advindas de todos os estados do Brasil e do Distrito Federal.

Sobre as variáveis do perfil das informantes, de modo geral, observamos que se alinham a outros levantamentos realizados com profissionais do jornalismo: majoritariamente mulheres cis, brancas, jovens e com alto nível de escolaridade. Relacionando cor/ra�a e grau de forma��o, verificamos que tanto mulheres brancas quanto n�o-brancas possuem considerável capacita��o, o que indica uma possível característica entre as profissionais do jornalismo. Por outro lado, o nível da gradua��o (mais baixo em compara��o ao mestrado e doutorado) é mais frequente entre as mulheres declaradas pretas, o que pode impactar, por exemplo, a posi��o delas no mercado.

Olhar para a forma��o é importante quando verificamos que a escolaridade parece ser um fator que impacta na área de trabalho dessas mulheres no jornalismo. Assim, observamos que, quanto maior o nível de educa��o, mais elas se deslocam para outros setores fora da mídia (como em assessorias e na doc�ncia), possivelmente em busca de melhores condi��es de trabalho e remunera��o que a mídia/reda��o pode n�o proporcionar. Assim, se nota avan�os na forma��o das profissionais do jornalismo, mas as assimetrias podem convergir em desvantagens para aquelas que apresentam escolaridade mais baixa, bem como em privilégios para quem possui nível de educa��o mais alto.

Em rela��o aos aspectos do trabalho no jornalismo, a principal área de atua��o das informantes é fora da mídia, especialmente em assessoria. Verificamos uma maior diversidade racial nesses espa�os, ao passo que a mídia e a doc�ncia podem apresentar mais barreiras de acesso para profissionais negras, sobretudo pretas. A literatura reitera que o padr�o estético branco ainda impacta no mercado do jornalismo e na doc�ncia em Ensino Superior.

Retomando a pergunta da pesquisa, quais as assimetrias raciais percebidas entre o perfil de profissionais mulheres e os aspectos do trabalho no jornalismo no Brasil? Diante do que foi exposto, o trabalho evidencia que as mulheres negras, especialmente pretas, tendem a se encontrar em situa��o de desvantagem no jornalismo. Os dados apontaram que as mulheres brancas eventualmente conseguem transitar em variados setores do jornalismo, enquanto as profissionais n�o-brancas parecem se concentrar em determinadas áreas.

A partir do que foi observado com a análise das variáveis, é oportuno articular �s discuss�es propostas por Carrera (2020) no que se refere ao privilégio da branquitude. Para a autora, o racismo estrutural impacta as posi��es de brancos/as, a quem s�o reservadas vagas de privilégios, e n�o-brancos/as na sociedade, colocados/as em situa��es de inferioridade. Desse modo, embora as respondentes tenham pontos relativamente em comum, tal como a forma��o elevada, enfatizamos que um grupo racial se mostra em desvantagem.

Ressaltamos que esta pesquisa é n�o-probabilística e, por isso, n�o se pode generalizar os dados, mas os resultados oferecem indícios de assimetrias raciais no fen�meno da feminiza��o do jornalismo. Por fim, temos como intuito contribuir nas discuss�es sobre esses fatores que, por vezes, colocam as mulheres na mesma caixinha, sem considerar que há diferen�as essenciais entre brancas e n�o-brancas no jornalismo, e que precisam de um olhar interseccional.

* A pesquisa foi financiada pela Funda��o de Amparo � Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranh�o (FAPEMA), no �mbito do Programa de Pós-Gradua��o em Comunica��o, da Universidade Federal do Maranh�o. Agradecemos a contribui��o das professoras e alunas participantes da 8a Escuela de Verano de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación (ALAIC). Agradecemos, ainda, pelos comentários valorosos das professoras Thaisa Bueno e Tamires Co�lho, e das pesquisadoras no V Encontro de Jovens Investigadores da Associa��o Portuguesa de Ci�ncias da Comunica��o (SOPCOM).

1 Casadei (2011) aponta que o mercado de trabalho jornalístico brasileiro foi um local exclusivamente masculino durante muito tempo, e que esse cenário mudou lentamente. N�o obstante, a autora destaca a atua��o de mulheres na imprensa alternativa desde o século XIX.

2 O Perfil do Jornalista Brasileiro 2021 (Lima et al., 2022) indica que 57,8% das/os respondentes se identificam com o g�nero feminino, 41,9% masculino e 0,3% outras designa��es (ag�nero, big�nero, n�o-binário, queer e trans n�o-binário).

3 No século XIX, por exemplo, a escritora e professora negra Maria Firmina dos Reis colaborou em diversos jornais literários no Maranh�o, tais como Eco da Juventude e Semanário Maranhense (Zin, 2018).

Refer�ncias

Abreu, A. A. & Rocha, D. (Org.) (2006). Elas ocuparam as reda��es: depoimentos ao CPDOC. FGV.

Biroli, F. (2011). Mídia, tipifica��o e exercícios de poder: a reprodu��o dos estereótipos no discurso jornalístico. Revista Brasileira de Ci�ncia Política, 6, 71-98. https://doi.org/10.1590/S0103-33522011000200004.

Borges, R. S. (2007). Informa��o é poder. Revista Eparrei, VI, 29-31. http://cidinhadasilva.blogspot.com/2007/10/informao-poder.html.

Camargo, B. A. & Woitowicz, K. J. (2018). Forma��o em Jornalismo e quest�es de g�nero: práticas de ensino, pesquisa e extens�o nos cursos de Curitiba e Ponta Grossa/PR. Rebej, 8(23), 26-42. http://rebej.abejor.org.br/index.php/rebej/article/view/16.

Carneiro, S. (2001). Enegrecer o feminismo: a situa��o da mulher negra na América Latina a partir de uma perspectiva de g�nero. Anais do Seminário Internacional sobre Racismo, Xenofobia e G�nero.

Carrera, F. (2020). Ra�a e privilégios anunciados: ensaio sobre as sete manifesta��es da branquitude na publicidade brasileira. Revista Eptic, 22(1), 1-28. https://seer.ufs.br/index.php/eptic/article/view/11235/10364

Casadei, E. B. (2011). A inser��o das mulheres no jornalismo e a imprensa alternativa: primeiras experi�ncias do final do século XIX. Al-terjor, 3(1). https://www.revistas.usp.br/alterjor/article/view/88218

Crenshaw, K. W. (2004). A intersecionalidade na discrimina��o de ra�a e g�nero (Cruzamento: ra�a e g�nero). Unifem.

Duarte, C. L. (2017). Imprensa feminina e feminista no Brasil: nos primórdios da emancipa��o. Revista XIX, 1(4), 95-105. https://periodicos.unb.br/index.php/revistaXIX/article/view/21741.

Fanon, F. (2008). Pele negra, máscaras brancas. (R. Silveira, trad.). EDUFBA.

Fonseca, N. & et al. (2020a). Interfaces entre comunica��o e feminismos do Sul Global: construindo direcionamentos analíticos. En D. G. R. Cal & R. S. Brito (Org.), Comunica��o, g�nero e trabalho doméstico: das reitera��es coloniais � inven��o de outros possíveis. CRV.

Fonseca, N. S. & et al. (2020b). Subjetividades em rela��o: diálogos entre o modelo praxiológico da Comunica��o e perspectivas feministas do Sul Global. Logos, 27 (2), 43-59. https://doi.org/10.12957/logos.2020.52891

Genro Filho, A. (1987). O segredo da pir�mide: para uma teoria marxista do jornalismo. Tch�.

Gonzalez, L. (2011). Por um feminismo Afro-latino-americano. Caderno de Forma��o Política do Círculo Palmarino, 1, 12-20.

Gonzalez, L. (1984). Racismo e sexismo na cultura brasileira. Anais da Revista Ci�ncias Sociais Hoje, Anpocs, 223-244.

Goulart, B. F. (2009). Educa��o das mulheres, magistério e as rela��es de g�nero em sala de aula: rupturas ou continuidades? (Monografia). Universidade do Extremo Sul Catarinense.

Kikuti, A. & Rocha, P. M. (2018). Mercado de trabalho e trajetória profissional de jornalistas mulheres entre 2012 e 2017 no Brasil. Anais do 16° Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo, Associa��o Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo. http://sbpjor.org.br/congresso/index.php/sbpjor/sbpjor2018/paper/viewFile/1497/892.

Lima, S. P. & et al. (2022). Perfil do jornalista brasileiro 2021: características sociodemográficas, políticas, de saúde e do trabalho. Quorum Comunica��o.

Marconi, M. A. & Lakatos, E. M. (2003). Fundamentos de metodologia científica. Atlas.

Martino, L. M. S. & Zancoper, J. V. (2017). Padr�es estéticos e atua��o profissional de mulheres telejornalistas: uma pesquisa exploratória. Observatório, 3(6), 658-679. http://dx.doi.org/10.20873/uft.2447-4266.2017v3n6p658

Martino, L. M. S. (2018). Métodos de pesquisa em Comunica��o: projetos, ideias, práticas. Vozes.

Massuchin, M. G. & et al. (2020). O que a produ��o científica tem a nos dizer? Avan�os, lacunas e novas perspectivas para as pesquisas sobre Jornalismo e G�nero. Pauta Geral, 7, 1-19. https://doi.org/10.5212/RevistaPautaGeral.v.7.14904.212.

Mazotte, N., & Toste, V. (Coord.) (2017). Mulheres no jornalismo brasileiro. Abraji.

Mick, J. & Lima, S. (2013). Perfil do Jornalista Brasileiro: características demográficas, políticas e do trabalho jornalístico em 2012. Insular.

Miguel, L. F. & Biroli, F. (2014). Feminismo epolítica. Boitempo.

Novelli, A. L. R. (2005). Pesquisa de opini�o. En J. Duarte & A. Barros (Org.), Métodos e técnicas de pesquisa em comunica��o. Atlas.

Pereira, F. H. (2020). As diferentes maneiras de ser jornalista: um estudo sobre as carreiras profissionais no jornalismo brasileiro. Editora Universidade de Brasília.

Pinto, C. R. J. (2003). Uma história do feminismo no Brasil. Funda��o Per-seu Abramo.

Rios, F. & Mello, L. (2019). Estudantes e docentes negras/os nas institui��es de ensino superior: em busca da diversidade étnico-racial nos espa�os de forma��o acad�mica no Brasil. Boletim Lua Nova, Cedec. https://boletimluanova.org/estudantes-e-docentes-negras-os-nas-instituicoes-de-ensino-superior-em-busca-da-diversidade-etnico-racial-nos-espacos-de-formacao-academica-no-brasil/.

Rocha, P. M. (2004). As mulheres jornalistas no Estado de S�o Paulo: o processo de profissionaliza��o e feminiza��o da carreira. (Tese de Doutorado). Universidade Federal de S�o Carlos.

Santos, M. & Temer, A. C. R. P. (Org.) (2018). Mulheres no jornalismo: práticas profissionais e emancipa��o social. Cásper Líbero UFG/FIC.

Scott, J. (1995). G�nero: uma categoria útil de análise histórica. Educa��o & Realidade, 20(2), 71-99. https://seer.ufrgs.br/index.php/educacaoerealidade/article/view/71721

Silva, M. V. (2010). Masculino, o g�nero do jornalismo: um estudo sobre os modos de produ��o das notícias. (Disserta��o de Mestrado). Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Tavares, C. Q. & et al. (2021). Comunica��o e G�nero como área de pesquisa: características e desenvolvimento dos estudos a partir da análise bibliométrica. Intercom, 44 (3), 83-102. https://doi.org/10.1590/1809-58442021305.

Traquina, N. (2020). Porque as notícias s�o como s�o. Insular Livros.

Zin, R. B. (2018). Maria Firmina dos Reis e a imprensa literária no Maranh�o do século XIX. Revista Interdisciplinar em Cultura e Sociedade, 4(especial), 15 -27. https://periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/ricultsociedade/article/view/9576.