https://dx.doi.org/10.14482/memor.55.956.852

La universidad como lugar de memoria: el caso de la Universidad Técnica del Estado, sede Concepción, región del Biobío, Chile1

The university as a place of memory: the case of the Universidad Técnica del Estado, Concepción campus, Biobío region, Chile

Paula Tesche Roa

Psicóloga. Doctora en Ciencias Humanas. Académica de la Universidad Andrés Bello (Chile).

https://orcid.org/0000-0002-5653-4429

Juan Pablo Amaya González

Profesor de Castellano. Doctor en Literatura Latinoamericana. Académico de la Universidad del Bío-Bío (Chile).

https://orcid.org/0000-0002-3240-5948

Guillermo Villagrán Caamaño

Trabajador social. Magíster en Hábitat Residencial. Académico de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (Chile).

https://orcid.org/0000-0003-4646-3732

Javiera María Catalán Carvallo

Administradora pública con mención en Ciencia Política y en Gestión Pública. Licenciada en Ciencias Políticas y Administrativas (Chile).

https://orcid.org/0009-0005-5329-0253

Stephanie Moris

Profesora de Lengua y Literatura. Periodista de la Universidad del Bío-Bío (Chile).

https://orcid.org/0000-0001-7215-6352

Recibido: 16 de febrero de 2024

Aprobado: 2 de noviembre de 2024

RESUMEN

Este artículo se centra en la universidad como lugar de memoria en Chile, entendida como un espacio que integra los recuerdos y los olvidos asociados a una comunidad con un proyecto colectivo que, desde la producción de conocimiento, buscaba transformar la sociedad. El caso de la Universidad Técnica del Estado (UTE), sede Concepción, ahora Universidad del Bío-Bío (UBB), permite abordar el problema del olvido generado por la intervención dictatorial que negó su historia y relegó las memorias institucionales. Se plantea la hipótesis de que los actuales trabajos de memoria dan continuidad al proyecto universitario cancelado. La metodología emplea un enfoque cualitativo documental, analizando fuentes primarias y secundarias. Los hallazgos confirman la trascendencia de la dictadura en el modelo universitario actual, la institucionalización del olvido y la relevancia de la investigación social y los trabajos de memoria en el presente.

Palabras clave: lugar de memoria, Universidad Técnica del Estado sede Concepción, dictadura, Universidad del Bío-Bío, olvido institucional, trabajos de memoria.

ABSTRACT

This article analyzes the university as a site of post-dictatorship memory in Chile, understood as a space that integrates the memories and forgetfulness associated with a community with a collective project that, through the production of knowledge, sought to transform society. Focusing on the Universidad Técnica del Estado (UTE), Concepción campus, now Universidad del Bío-Bío (UBB), addressing the forgetfulness generated by dictatorial intervention, which denied its history and relegated institutional memories. Hypothesizing that current memory works perpetuate the discontinued university project. The methodology employs a qualitative documentary approach, analyzing data from UTE, UBB, and the university community through primary and secondary sources. Findings include the impact of the dictatorial university model on student identity, the institutionalization of for-getfulness, and the relationship between social research and theatrical production as memory work.

Keywords: memory site, Universidad Técnica del Estado Concepción campus, dictatorship, Universidad del Bío-Bío, institutional oblivion, memory works.

INTRODUCCIÓN

Este artículo tiene como objetivo general describir y analizar la universidad desde una perspectiva diferente, es decir, no solo como un espacio ligado a la producción de conocimiento o la academia, sino como un lugar que reúne diversos significados y prácticas sociales cuyos antecedentes se vinculan con la memoria. De esta manera, se propone que la universidad forma parte de "lugares en los que la memoria colectiva de un grupo social o también de una nación se intensifican, tienen un significado simbólico especial y, con ello, se convierten en puntos de referencia importantes de la cultura de la memoria" (Golda-Pongratz, 2018, p. 261). En este sentido, se considera que la universidad es un lugar constitutivo y constituyente de la sociedad, cuyas dinámicas sociales simbólicas y espaciales se explican, entre otros factores, por sus antecedentes pretéritos, pudiendo de esta manera ser entendida como lugar de memoria. En relación con esta noción, se destacan los aportes de Nora (2009), quien sostiene que las memorias se materializan en determinados espacios atendiendo a sus dimensiones materiales, funcionales y simbólicas. Es decir, las memorias poseen una materialidad que comprende aspectos físicos, geográficos, entre otros, y sus formas de representación; una funcionalidad que abarca los usos, prácticas y fines a los que se destina el espacio, así mismo poseen una dimensión que alude a los sentidos y significados que se les otorga al lugar.

Respecto a la memoria se rescata el sentido original propuesto por Halbwachs (2004), es decir, "una reconstrucción del pasado con la ayuda de datos tomados prestados al presente y preparados además por otras reconstrucciones hechas en épocas anteriores" (p. 210). Esto determina que las memorias sean plurales y dinámicas pues están sujetas a diversas temporalidades propias de los acontecimientos históricos. A este respecto, no se puede desconocer que el funcionamiento de las universidades chilenas sufrió importantes transformaciones con posterioridad a la intervención de la dictadura perpetrada por Pinochet el día 11 de septiembre de 1973, mediante un golpe de Estado que se perpetuó hasta marzo de 19902. De esta manera, este artículo busca reflexionar, desde las memorias de la comunidad universitaria, sobre los recuerdos y olvidos vinculados a este pasado traumático (LaCapra, 2005) y la forma de representarlo en el presente, considerando central los significados, prácticas sociales, relaciones y afectos de los que estas instituciones participan (Misztal, 2003).

La investigación se realiza desde la perspectiva de la historia reciente (Franco y Levín, 2007) cuyo abordaje historiográfico se centra en acontecimientos ocurridos aproximadamente en los últimos 50 años. Esta perspectiva considera que, en estos casos: coexiste pasado y presente en el encuentro entre el investigador y los protagonistas de la historia pasada; las memorias son aún muy activas respecto de lo ocurrido y, además, existe una contemporaneidad entre la historia de vida del investigador y el pasado que investiga. Centrarse en el estudio de hechos recientes es una perspectiva de investigación que exige flexibilidad, por ejemplo, en lo relativo a las periodizaciones. Un aspecto central de esta perspectiva, especialmente para fines de este estudio, es que releva el deber ético de visibilizar en forma crítica los acontecimientos y relatos que han sido negados o censurados por las dictaduras y que, finalmente, terminaron siendo olvidados por la comunidad. Es de interés visibilizar la relación entre la universidad y las memorias, entendiendo este espacio que integra a una comunidad con un proyecto colectivo que, desde la producción de conocimiento, se puede orientar a transformar la sociedad. Esto se fundamenta en los aportes de Bordieu (1990), quien considera que la sociedad valora el saber como una forma de capital cultural que permite el cambio social, ya sea mediante la pertenencia a otra clase social o la adquisición de un nuevo poder, etc.

Una forma de situar este problema es, desde una perspectiva regional (Cavieres, 2006), abordar el caso específico de la Universidad Técnica del Estado (UTE), sede Concepción, actual Universidad del Bío-Bío (UBB). Se selecciona esta institución pues permite plantear el problema del olvido que, por la intervención dictatorial y posdictatorial (1990 a la fecha), ha tenido como efecto vigente la dificultad de activar las memorias relacionadas con el pasado de la actual UBB.

Tal como se demuestra en esta investigación, la universidad fue intervenida en sus estatutos legales, administrativos y normativos fundamentales, además de desvincular la educación del proyecto político3. Este asunto se desarrolla en las dos primeras secciones del artículo. Otras intervenciones de mayor violencia represiva se relacionan con la persecución, la exoneración, la ejecución y desaparición de personas que formaron parte de la política de terrorismo de Estado de la época. Al respecto, en la tercera sección de esta investigación se abordan los principales antecedentes de los casos de estudiantes y profesores que fueron víctimas directas de las más graves violaciones a los derechos humanos.

Por otra parte, a nivel país e institucional, las políticas de reparación de los gobiernos posdictatoriales (Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, 1996) se han orientado a la búsqueda del acuerdo y el perdón más que a la justicia (Moulian, 1997) y al "silenciamiento represivo" (Huyssen, 2002, p. 20) potenciando el olvido, que además es reforzado por otros aspectos característicos de la época contemporánea. Tal como sostiene Huyssen (2002), el dominio de la tecnología, la influencia de los medios masivos de comunicación, las nuevas formas de consumo y la movilidad global han alterado la percepción de la temporalidad. A pesar del auge de la memoria promovido por los medios y de que el tiempo pretérito esté más presente que en otros momentos históricos, como una nostalgia por el pasado, para el autor el problema de la memoria en la contemporaneidad requiere de un enfoque social que, sin desconocer lo global, releve lo local; enfatice lo político y se centre en aquel futuro que alguna vez la sociedad anticipó y aún está pendiente. Esta investigación solidariza con estas premisas, pues busca retomar aquellas huellas del pasado atendiendo a los conflictos locales en un espacio determinado como la UTE.

De esta forma se interroga por la necesidad de un archivo histórico que reúna la documentación local de esta universidad; la urgencia de un registro con los nombres de todas las personas ejecutadas y desaparecidas en el monolito conmemorativo instalado al interior del campus universitario, entre otros. Tal como afirma Huyssen (2002), se requiere visibilizar la dimensión política de un proyecto universitario que buscaba la democratización masiva de la educación, la vinculación con el mundo del trabajo local y nacional, la promoción de la ciencia y la tecnología al servicio de los problemas y necesidades regionales, en directa relación con los recursos naturales disponibles en la región.

Ante este escenario, se propone la hipótesis de que, en el caso en estudio, los trabajos de memoria producidos actualmente en torno a prácticas que visibilizan el pasado reciente no solo retoman lo local y los problemas sociales y políticos asociados a la dictadura, sino que también dan continuidad a un proyecto universitario. Entre estos trabajos de memoria (Jelin, 2002) se destaca la iniciativa, aún no concretada, de la instalación de un memorial en dependencias de la UBB y el estreno reciente de una obra de teatro sobre la UTE. En efecto, se considera muy relevante el desplazamiento de las acciones de conmemoración desde el actual monolito a un espacio más amplio e incluyente, y la producción de una obra de teatro realizada por estudiantes de educación superior universitaria que con antecedentes de esta investigación y apoyo en la dirección teatral logró ser estrenada en diciembre del año 2023 en el Teatro Regional del Biobío.

En relación a las generaciones actuales, se considera que la noción más precisa es la de posmemoria propuesta por Hirsch (2015):

Describe la relación de la «generación de después» con el trauma personal, colectivo y cultural de la generación anterior, es decir, su relación con las experiencias que «recuerdan» a través de los relatos, imágenes y comportamientos en medio de los que crecieron. Pero estas experiencias les fueron transmitidas tan profunda y afectivamente que parecen constituir sus propios recuerdos. (p. 19)

Es decir, las generaciones actuales, a pesar de no haber tenido una experiencia directa con lo acontecido en el pasado, viven los acontecimientos como si fueran propios. Se trata de un proceso de imaginación que surge desde la apropiación de lo transmitido, mediado por la creatividad y la cultura. Esta noción y las iniciativas asociadas con ella se desarrollan en extenso en los últimos apartados, que retratan en lo general la relevancia de las memorias y las posmemorias vinculadas con las prácticas en el contexto universitario actual.

Se utiliza un método cualitativo documental (Ruiz, 2003) que busca analizar e interpretar los datos vinculados con la UTE, la UBB y la comunidad universitaria que perteneció o pertenece a estas instituciones mediante la producción y revisión de fuentes documentales primarias y secundarias. El criterio de selección de la fuente es la presencia de contenido temático vinculado con las dimensiones de memorias colectivas, historia y lugar de memoria. Se seleccionan como principales fuentes primarias las narraciones4 de exestudiantes de la UTE y familiares de ejecutados de esta universidad, que fueron obtenidas mediante la realización de entrevistas semiestructuradas que abordan las categorías señaladas y que fueron realizadas en el marco del proyecto de investigación creación artística 2150465 IF/CA titulado "Memorias colectivas de la dictadura en la Universidad Técnica del Estado, sede Concepción y sus posibilidades de representación en el teatro documental"5. El proyecto consideró dos etapas. La etapa inicial comprende la investigación a cargo del grupo "Memorias Colectivas del Biobío"6 quienes realizaron las entrevistas, obteniendo los datos primarios y seleccionaron fuentes documentales secundarias, tales como relatos testimoniales publicados, documentos de archivos históricos de ambas universidades y fotografías. Este material fue obtenido del Archivo de Derechos Humanos que funciona en el Arzobispado de Concepción; el Archivo Patrimonial de la Universidad de Santiago de Chile e informes de la Comisión Verdad y Reconciliación (Rettig) y Comisión de Prisión Política y Tortura (Valech). Otras fuentes secundarias seleccionadas son de tipo académicas y aportan a la precisión teórica de los términos en estudio y al análisis de los relatos. La segunda etapa del proyecto, correspondiente a la creación artística, consistió en el diseño y montaje de una obra de teatro que utilizó todo el material documental obtenido para su guion. De esta manera, se incluyeron en la selección de fuentes secundarias secciones del texto dramático correspondiente a un estreno previo de algunas escenas de la obra7. Con los datos obtenidos en las entrevistas y los documentos se realizó un análisis de contenido (Cáceres, 2003; Ruíz, 2003), cuyas unidades se obtuvieron mediante los códigos de clasificación de las dimensiones en estudio e integración final de los resultados.

Entre los hallazgos a destacar se plantea que el modelo universitario de educación impuesto en Chile durante la dictadura, centrado en la institución universitaria como un medio destinado solo a la formación profesional, desconoce las propuestas centrales de la reforma de la educación superior planteadas durante el Gobierno de la Unidad Popular (1970 - 1973). Entre ellas las del proyecto de la UTE sede Concepción que propuso una apertura de la educación superior a los trabajadores de la región, sin considerar su origen de clase sino su disposición al estudio, su aporte al proceso productivo local, desarrollo integral de la persona y su compromiso político y social. Esto implicaba una concepción diferente a la actual forma de ser estudiante y comprender la educación, con un claro equilibrio entre el saber y el hacer. Además, se constata que el proceso de refundación de la Universidad del Bío-Bío sostenido en un cambio en sus orientaciones, estructura y normativas, determina un olvido institucionalizado de la experiencia de la UTE sede Concepción, como proyecto de educación y de los estudiantes y profesores que fueron víctimas durante la dictadura. Finalmente, se destaca la productiva relación en el marco de los trabajos de memoria de los procesos de investigación desde las ciencias sociales con los trabajos de producción teatral.

Génesis y desarrollo de la Universidad Técnica del Estado (UTE) hasta 1973

El origen de la actual Universidad del Bío-Bío se encuentra en una serie de transformaciones desde su fundación como Escuela de Artes y Oficios en la ciudad de Chillán, por propuesta del presidente Manuel Riesco el 01 de junio de 1906. Tomaba el modelo de enseñanza ya existente en las ciudades de Santiago, Copiapó y La Serena. Desde los primeros cursos hasta las generaciones de egresados, "la Escuela Industrial de Chillán, entre tanto, continuaba desarrollando sus actividades docentes, con sus métodos de enseñanza teórica e intensa práctica en Talleres de Carpintería, Mecánica, Forja, Fundición y Electricidad" (Reyes et al., 1993, p. 23). Sin embargo, su continuidad se dio en la ciudad de Concepción, según decreto publicado en el Diario Oficial del 6 de abril de 1927. Se justificó su traslado pues atendería "más de cerca las necesidades de una región industrial de importancia, como es la zona del carbón, aprovechando con este objeto el edificio en el que funcionaba la Escuela Agrícola de Concepción" (p. 25), según Decreto 162 del 18 de marzo de 1927.

Luego del traslado, la primera transformación ocurrió bajo la institucionalidad de la Universidad Técnica del Estado, que comenzó a funcionar como sede Concepción desde 1947. Esta sede tenía como misión cubrir las demandas de las industrias locales en proceso de expansión. Por ejemplo, al año 1959, "se impartían las carreras de Electricidad, Mecánica y Textil, y los alumnos recibían el grado de Técnicos Industriales. El grado de ingeniero se logrará más tarde" (p. 60). Su consolidación continuó con la apertura de nuevas carreras técnicas y profesionales; así, en 1969, se crearon las ingenierías de ejecución en electricidad, mecánica y madera, junto con la carrera de Arquitectura.

Los esfuerzos por una reforma universitaria8, materializada entre 1967 y 1968, junto al proceso de industrialización por sustitución de importaciones9 demandaban una participación institucional de las universidades con los sectores productivos y vinculación social con las comunidades. El carácter regional de la UTE en sus ocho sedes significó "el mayor aporte para las regiones en las cuales esta Universidad tuvo sedes universitarias regionales" (Caro, p.108), puesto que formaron técnicos e ingenieros que luego se insertaban en las industrias de la región: minería, textiles, carbón. Este último fue el principal desafío de la sede Concepción y del Gobierno de la Unidad Popular (1970 - 1973); junto a la industria del acero y los textiles, el carbón era la principal fuente laboral para las ciudades de Lota y Coronel.

Tras la crítica ante el bajo porcentaje (3 %) de estudiantes hijos de familias obreras en la educación superior, se crea un sistema de admisión diferenciado apuntando a que "el Sistema educativo debe propender a que el contingente estudiantil sea elegido y encauzado profesionalmente, de tal manera que participen los componentes de los diferentes estratos sociales, para posibilitar, positivamente, el desarrollo acelerado que el país requiere" (Cuadernos de la Reforma, 1970, p. 1, UTE).

Para cumplir con lo anterior, la UTE crea tipos de carreras para la formación de profesionales con diferentes niveles que contribuyeran efectivamente al proceso de transformación del país, con financiamiento adecuado mediante un ingreso justo, democrático y en representación de la continuidad natural del proceso educativo, usando métodos de selección basados en sus experiencias y metas propias, en contexto de una situación nacional que exigía la adaptación a la realidad de la época. El ingreso era sin prueba de admisión a diferencia de otras universidades (1970, p. 1), su requerimiento único era el promedio de calificaciones de los últimos tres años de la educación secundaria.

Así, se pretendía que las vacantes fueran cubiertas en un 75 % por alumnos de la zona y el 30 % de otras partes del país. También, considerando la diferenciación para alumnos de Liceos, Escuelas Normales, Institutos Comerciales, etc., significando posibilidades de acceso a la educación universitaria para la clase trabajadora. En este sentido, para Luis Figueroa, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT):

Los postulados de esta reforma están impregnados de una profunda Democratización (...). El rector de la UTE, Sr. Enrique Kirberg, nos dijo que (la universidad) se preocupará de crear... un programa universitario para trabajadores (...). Estamos seguros que la UTE reformista dará cumplida satisfacción a este propósito, que permitirá que los trabajadores cuenten en adelante con posibilidades de seguir estudios superiores. (pp. 75 - 76)10

Estas medidas para mayor acceso educacional a las clases sociales desfavorecidas potenciaron la idea de accesibilidad a la educación, que eran vistas como una oportunidad inalcanzable que llegó a compararse con limitaciones materiales de la Edad Media, o con finalidades de productividad humana similar a la que imple-mentó el militar y político francés, Napoleón.

La UTE ha entrado en épocas de reformas lo que es apoyado por la opinión pública: nuestra época ha hecho despedazarse la imagen de la Universidad Medieval con sus puentes levadizos en lo alto, y también ha quebrado la imagen de Universidad Napoleónica, destinada a producir funcionarios. Hoy en día la Universidad atiende tanto las exigencias de la formación profesional en el más alto nivel, como a las demandas de los sectores más desamparados que buscan también su cuota de cultura. (pp. 1-2)11

Así pues, este proyecto se consolidó como una apuesta original centrada en potenciar el desarrollo del país y promover un enfoque sobre el compromiso con la educación sin distinción de clases, articulando la formación técnica con la universitaria profesionalizante, mediante diversas vías de ingreso y procesos de estudios.

Universidad Técnica del Estado, sede Concepción, y los orígenes de la Universidad del Bío-Bío en dictadura

Según Rojas (1988), el golpe de Estado representó un triple quiebre en la sociedad chilena, interrumpiendo la tradición democrática, el Estado de derecho y el debate republicano. La forma tradicional de resolver conflictos sociales entre diferentes corrientes políticas fue reemplazada por la violencia política del Estado, sustentada y difundida por la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN)12. Esta doctrina estableció nuevos objetivos para las fuerzas armadas chilenas, cuyo principal y permanente cometido pasó a ser combatir a cualquier enemigo, externo o interno. Según Tapia (1980), la "tarea más importante y permanente [era] aplastar la subversión, porque ella pretende destruir la unidad nacional" (p. 126). La noción de subversión, ambigua en su naturaleza, se definió explícitamente en el artículo N.° 8 de la Constitución Política de 1980. En este se declara ilícito y contrario al orden institucional "toda persona o grupo destinado a propagar doctrinas que atenten contra la familia, propugnen la violencia o una concepción de la sociedad, del Estado, o del orden jurídico de carácter totalitario o fundado en la lucha de clases" (Constitución Política de la República de Chile, 1981).

A su vez, el golpe cívico-militar modificó los planes de estudio, impulsando con ello un giro radical hacia una visión distinta de la universidad: desde ser una institución con carácter humanista, político y democrático, las medidas impuestas buscan consolidar una universidad mediante intervenciones arbitrarias y dogmáticas que limitan la participación social y política del estudiantado y profesorado y la desvinculan de los trabajadores y las necesidades regionales. El 27 de septiembre de 1973, la Junta Militar designa como rector al Coronel de Ejército Eugenio Reyes Tastets, quien exonera, reestructura y contrata otros estamentos administrativos y académicos, nombrando nuevas autoridades y rematriculando al estudiantado, labor que categorizó como "tarea ingrata, pero necesaria ha sido la exoneración de personal docente y administrativo por su activismo político y la suspensión de alumnos por igual causa" (Alborada, 1973, p. 8). Además, reduce la institución únicamente a un plano educativo de acuerdo con el régimen dictatorial, tal como señala en el siguiente comentario: "darle un nuevo rostro a la Universidad: de una institución o universidad politizada convertirla simplemente en una casa de estudios" (p. 9).

En 1974 las vacantes en las matrículas de la casa de estudios aumentaron en un 10 %, ingresando bajo el acceso limitado que significaba rendir obligatoriamente la Prueba de Aptitud Académica13, ocupando los cupos de forma competitiva en estricto orden del puntaje obtenido. Otras medidas se enfocaron en suprimir las instancias democráticas, integrar exigencias de presencialidad y un número limitado de oportunidades para cursar en reiteradas ocasiones las asignaturas como, por ejemplo: suprimir algunas carreras tecnológicas; exigir a los alumnos un 75 % de asistencia, prohibir el fracaso de más de dos veces en una asignatura y "no habrá elecciones, asambleas, manifestaciones ni propagandas... en ningún lugar del campus universitario" (p. 9). De esta manera, los estatutos, normativas y funcionamiento de la UTE terminan asemejándose a los de cualquier universidad tradicional del país.

En 1981, la dictadura promulgó la Ley General de Universidades, dando inicio a la privatización de la educación superior y desarticulando completamente la red de universidades públicas existentes, que ya venían siendo afectadas con la denominada "contrarreforma" impuesta en este período. Esta consistió -desde una mirada institucional- en frenar los procesos de democratización de las universidades, todo aquello posibilitado por medidas coercitivas iniciadas desde el mismo 11 de septiembre de 1973, relacionadas con el reemplazo de rectores por militares (DL 50 de octubre 1973), la disolución de federaciones y la prohibición de filiaciones políticas y la violación de los derechos humanos de numerosos integrantes de las comunidades universitarias en todos sus estamentos.

La Ley general de universidades instaló las directrices del libre mercado en la educación superior mediante unos de sus principios fundamentales: la libertad de enseñanza, esto es, "la libertad de enseñanza incluyen el derecho a abrir, organizar, y mantener establecimientos educacionales (.) La enseñanza reconocida oficialmente no podrá orientarse a propagar tendencia político partidaria alguna" (Constitución Política de la República de Chile, 1980, Art.19, N.° 11). Asimismo, el DL 3.541 de 1980, en su artículo único indica que el presidente de la República podrá reestructurar las universidades del país, camino que transitarán diversos establecimientos educacionales, como la Universidad Técnica del Estado en sus distintas sedes a nivel nacional. En el caso de la octava región, con el establecimiento de la Universidad del Bío-Bío14 y, en última instancia, con la integración establecida en 1988 con el Instituto Profesional de Chillán (IPROCH), continuador de la sede Ñuble de la Universidad de Chile.

Hasta inicios de la década de los 80, Chile contaba con ocho universidades catalogadas de "tradicionales"15. El 10 de marzo de 1981, se dicta una legislación que "modificó por completo el Sistema Universitario Chileno. Creando un modelo nuevo de educación superior para nuestro país que incluye, además de las universidades tradicionales, a los Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica" (Revista de Educación N.° 92, 1981, p. 66), ley publicada en el Diario Oficial en la misma fecha.

La UBB fue creada como una organización de derecho público, autónoma, con patrimonio propio, dedicada a la enseñanza y al cultivo superior de las ciencias, las artes y las letras. Los cometidos de la universidad apuntarían "al desarrollo y perfeccionamiento intelectual y moral del individuo con miras a integrarlo como un factor positivo y dinámico en la promoción del bien común" (p. 9).

Las ideas basales para la creación de la universidad fueron sustituidas radicalmente, eliminando las ideas de derecho público, perfeccionamiento moral del individuo y el bien común, e insertando en su lugar conceptos inespecíficos y generales como:

La formación de hombres cultos expresados como graduados idóneos, inspirados en una vocación de servicio a la sociedad; el incremento del saber y la cultura estimulando la investigación científica y tecnológica y la creación artística; su proyección externa en manifestaciones culturales de beneficio a la comunidad. (Memoria Anual, UBB, 1986, p. 8)

Así, esta casa de estudios priorizó las áreas de la industria forestal, infraestructura arquitectónica, urbana y rural. Se crearon tres facultades: Facultad de Arquitectura y Construcción Civil; Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ciencias y Humanidades. En la actualidad la Universidad del Bío-Bío es una institución birregional con sede en Ñuble y Biobío, contando con 6 facultades y agregándose a las ya existentes las Facultades de Educación y Humanidades, Ciencias de la Salud y de los Alimentos y Ciencias Empresariales. La población de estudiantes expresada en número de matrículas sobrepasa los doce mil estudiantes en pre y posgrado.

Ejecutados y desaparecidos de la UTE, sede Concepción

La historia de la UTE, sede Concepción, durante la dictadura no solo significó una radical intervención militar en los estatutos académicos, administrativos y legales, sino también la ejecución y desaparición de estudiantes y profesores16. Al respecto, un perfil general sobre ellos muestra que eran todos de sexo masculino, jóvenes, trabajadores de fábricas, empresas o industrias locales, además de ser estudiantes. Solo el mayor de ellos, era profesor y activo militante en su calidad de dirigente y había tenido cargos públicos en el Gobierno. Otro aspecto relevante era que todos tenían filiación política, ya sea en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) o el Partido Comunista de Chile (PCCH). En lo que sigue, se describen algunos aspectos sobre sus biografías y los episodios represivos que gatillaron su muerte que representan las víctimas ejecutadas y desaparecidas de la UTE en dictadura.

Según consigna el Informe Rettig (1996), en la ciudad de Tomé se realizaron numerosas detenciones de trabajadores de las industrias del sector. Tomé tenía una marcada tradición obrera, sindical y de agitación política, asunto que puede ejemplificarse con la expropiación de la fábrica "Paños Bellavista-Tomé" en diciembre de 1970, que se constituye como la primera del país en pasar a estar a cargo de los trabajadores. La estatización de esta empresa que era de propiedad privada fue el inicio de la política económica y de expropiación del Gobierno del presidente Allende (Díaz, Valdés, 2020, p. 61). Cabe señalar que el MIR tenía una fuerte presencia en Tomé, con una orgánica que promovió la formación política y militar. Justamente dos estudiantes de la UTE, Tránsito Cabrera, de la carrera de Técnico Proyectista, y Héctor Lepe, de la carrera de Electricidad, formaban parte de la dirección de la base del MIR en Tomé y buscaron consolidar el movimiento en ese lugar en asociación con diversas organizaciones de izquierda y formando organizaciones intermedias como el Frente de Trabajadores Revolucionarios (FTR) en las industrias textiles que existían en la zona y el Frente de Estudiantes Revolucionarios (FER) que agrupaba estudiantes de la escuela, liceo y universidades (Archivo Chile, 1999 - 2009).

Tránsito Cabrera y Héctor Lepe eran cercanos porque, además de la militancia, el primero trabajaba y era dirigente sindicalista en la industria textil FIAP-Tomé; Lepe realizaba acción política-militar especialmente con pobladores y trabajadores de Bellavista. Al respecto, se puede destacar que este último fue parte del Grupo de Amigos del Presidente (GAP) Allende, destacándose como guardia y escolta presidencial por sus condiciones físicas e intelectuales (Archivo Chile, 1999 - 2009). Tanto Cabrera como Lepe sabían que con el golpe cívico militar (1973) serían perseguidos, hecho que los obligó, junto a los militantes del MIR Ricardo Barra y Miguel Catalán, a refugiarse en los cerros próximos a Tomé (Cabrera, 2023). En este lugar, se reunieron con representantes del Partido Socialista y Partido Comunista para planificar cómo incautar armas de la Comisaría de Tomé e iniciar una contraataque, pero la dirección de ambos partidos no autorizó que sus militantes participaran de esta tarea (Archivo Chile, 1999 - 2009). Dado que las posibilidades de subsistir en las inmediaciones de Tomé eran muy difíciles, los cuatro miristas decidieron pedir ayuda a la familia de Lepe para sobrevivir en la clandestinidad, hecho que los hizo visibles y determinó que, no obstante las advertencias de los familiares, fueran arrestados violentamente con rapidez y detenidos en la Comisaría de Tomé. Durante el traslado a la cárcel, específicamente en el sector de "Quebrada Honda", ambos fueron asesinados. Tal como señala el InformeRettig (1996), las versiones oficiales señalan que en este traslado la patrulla fue atacada por dos o tres personas armadas, momento en el que los detenidos habrían aprovechado para darse a la fuga. Al ser obligados a detenerse y no obedecer, se les disparó. La posibilidad de fugarse era mínima, pues todos estaban maniatados y engrillados; no estaban armados, se encontraban debilitados por las torturas y estaban en un camino rural ubicado en un sector despoblado haciendo muy difícil la posibilidad de ser auxiliados.

Fernando Moscoso, también estudiante de la UTE de Ingeniería de Ejecución en Madera y oriundo de Tomé, fue asesinado luego del golpe cívico militar. Fernando, de 20 años, militante del PCCH, fue detenido en la Fábrica Italo-Americana de Paños (FIAP) de Tomé, en la que trabajaba, siendo recluido en la Cárcel de Tomé, Base Naval de Talcahuano y Cárcel de Talcahuano. Tal como consigna el Informe Rettig (1996), el 20 de diciembre de 1973, fue condenado a pena de muerte como autor del delito de distribución, transporte y almacenamiento de explosivos en tiempos de guerra. Su detención, apremios y circunstancia de muerte quedaron registradas en un Diario de vida (Resumen, 2013), que escribió a los 16 años uno de sus amigos, Víctor Leandro Cortez Cortez, quien señala que luego del fusilamiento de Moscoso "en la celda quedó un trozo de madera con corta inscripción de mi amigo en la cual estaba su nombre, fecha que fue condenado, más abajo la siguiente frase <Moriré por una causa justa>". Esta frase da cuenta de su gran compromiso y conciencia política a tan corta edad.

Siguiendo los antecedentes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (1996), que se desarrollan a continuación, un caso emblemático es el de Dagoberto Garfia, estudiante de Ingeniería Electrónica de la UTE y trabajador de la Compañía Manufacturera de Papeles de Chile (CMPC), asesinado a los 23 años. Su caso, conocido como la "masacre de Laja", forma parte del grupo de los 19 detenidos y fusilados de "La Papelera" del sector Laja - San Rosendo. La CMPC, propiedad de la familia Matte, colaboró con la ejecución, coordinando las detenciones y facilitando sus vehículos a carabineros para los traslados. Los trabajadores fueron fusilados secretamente en un fundo en Laja, encontrándose en calidad de desaparecidos hasta octubre de 1973, fecha en que un agricultor dio aviso a carabineros de haber encontrado restos humanos. Luego de este acontecimiento fueron enterrados secretamente en el Cementerio de Yumbel. Como es de conocimiento público, la notificación de investigar lo ocurrido fue ocultada por la jueza de Yumbel, Corina Mera, expresidenta de la Corte de Apelaciones de Santiago. Recién, el año 1979, por una querella, presentada por el Arzobispado de Concepción por desaparecimiento forzado de personas, el ministro en visita de la época, de la Corte de Apelaciones de Concepción, José Martínez Gaensly, comenzó a investigar, logrando localizar e identificar los cuerpos (Memoria Viva, 2023).

Otros miristas asesinados, aunque en circunstancias distintas, también estudiantes de la UTE, fueron José Constanzo, Oscar Arros y Gabriel Riveros. Constanzo, quien trabajaba como mecánico de la Compañía de Acero del Pacífico (CAP) de Huachipato, comenzó a estudiar Ingeniería en Ejecución Mecánica en la UTE de Concepción, en el año 1969, carrera que no finalizó por el golpe de Estado. Fue denunciado por, quien fuera Alcalde de Coihueco, Raúl Martínez, por su militancia y detenido en su lugar de trabajo. Las versiones oficiales señalan que una vez detenido en el Fuerte Borgoño intentó atacar a un teniente, lo que motivó su ejecución. Fue sepultado en una fosa común y trasladado posteriormente al Cementerio General de Concepción. Aunque se comprobó la responsabilidad de quién lo ejecutó, Julio Alarcón, su caso fue sobreseído por haber transcurrido más de 15 años de su muerte y fue absuelto de toda responsabilidad el año 2006. El fallo fue ratificado el año 2007 por la Corte de Apelaciones de Santiago y la Corte Suprema, quedando en total impunidad (Memoria Viva, 2021). Oscar Arros, asesinado a los 28 años de edad, era trabajador de la Empresa Nacional del Carbón (ENACAR) en Lota, de donde era oriundo, y estudiante en Ingeniería en Ejecución Mecánica de la UTE, becado por ENACAR. Estuvo detenido en el exfuerte "El Morro", lugar donde fue torturado con tanta alevosía, que para detener los tormentos, conduce a sus aprehensores a un lugar donde supuestamente había armas que nunca existieron, siendo muerto en el trayecto en el Sector Playa Blanca de Lota. El año 2020 se erigió en su honor un memorial en el acceso norte a la ciudad (Memoria Viva, 2021). El caso de Gabriel Riveros, también militante del MIR, se registra como relevante pese a ser originario de San Fernando. Debido al traslado a Concepción de su hermana, Gabriel decide venir a vivir a esta ciudad, donde estudia Ingeniería de Ejecución Metalúrgica en la UTE, concluyendo su formación en 1977. Fue perseguido y detenido el año 1976, situación que lo obliga a trasladarse a Santiago para realizar actividad política en forma clandestina, donde finalmente es descubierto y asesinado en su propio domicilio en el año 1978. En su causa de muerte figura que falleció por acción suicida (Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, 1996).

Como se señaló, un caso diferente es el de Alejandro Rodríguez. Originario de Santiago, arquitecto por la Universidad de Chile, fue detenido a los 49 años de edad y aún se encuentra desaparecido. Tuvo una activa participación política, siendo dirigente del PCCH, regidor en Concepción y candidato a diputado. Fue uno de los gestores de la Escuela de Arquitectura de la UTE, sede Concepción y se desempeñó como profesor del establecimiento. Fue un arquitecto muy destacado: presidente del Colegio de Arquitectos (1966-1970), desarrolló su obra arquitectónica, de tipo moderna, destacando en todos los rubros, ganador de numerosos concursos nacionales e internacionales, reconocido expositor en congresos del país y el extranjero, y colaborador activo en diversas publicaciones. Algunas de sus obras más conocidas y premiadas en Concepción son el Edificio Casa del Profesional, el Edificio Casa del Arte de la Universidad de Concepción, Villa Acero para vivienda racionalizada, entre otras. En 1971, por un llamado del Presidente Salvador Allende, se trasladó a Santiago para asumir la vicepresidencia de la Corporación de Servicios Habitacionales (CORHABIT), del Ministerio de la Vivienda, cargo que ejerció hasta el golpe de Estado. Una vez instalada la dictadura, siguió trabajando en su oficina particular, lugar que estaba siendo vigilado y desde el que fue seguido y posteriormente secuestrado en el año 1976 (Memoria Viva, 2023).

Estos casos ejemplifican el proyecto de la UTE, representado en muertes prematuras e injustas de estudiantes, trabajadores y ciudadanos comprometidos y vinculados con el desarrollo social y productivo de la región y el país.

Trabajos de memoria en la Universidad del Bío-Bío

En este artículo se considera que una parte fundamental de los proyectos institucionales, en este caso la actual UBB, son sus antecedentes históricos y los procesos de memoria asociados con la historia de la ex UTE. La relevancia de la historia y la memoria permite visibilizar los valores a los que adhiere la universidad, pero también su forma de vincularse con la sociedad en general. Los trabajos de memoria que visibilizan el pasado reciente pueden dar continuidad al menos a un proyecto valórico universitario que fue cancelado y cuyo horizonte era estar al servicio de la comunidad local. Al mismo tiempo permite proyectar un nuevo futuro para la actual universidad.

Tal como señala Jelin (2002), los trabajos de memoria tienen el mismo sentido que cualquier trabajo, es decir, se trata de una actividad que genera un excedente o una ganancia, en este caso, frente a los acontecimientos históricos ocurridos. Sin embargo, como se ha señalado, los lugares de memoria y, por ende, los trabajos de memoria que se pueden realizar en ellos dependerán de las dimensiones que enfaticen. Al respecto, en esta investigación, se considera un monolito, una obra de teatro y un memorial. El monolito cumple de forma íntegra con la definición de lugar de memoria, pues tiene una dimensión material que consiste en una roca con una placa con los nombres de algunas de las víctimas de la dictadura situada en el centro de la así llamada "Plaza de la democracia". Tiene, además, una dimensión simbólica, pues por su ubicación representa una forma concreta de recordar la necesidad social de vivir en democracia y tiene una importante funcionalidad especialmente en algunas fechas claves, como el 11 de septiembre. Se encuentra en muy malas condiciones por la falta de restauración y limpieza, y no registra todos los nombres de quienes sufrieron en forma directa la represión.

Otro hecho significativo es que tampoco se ha difundido en la universidad, ni públicamente, la historia de la ex UTE, sede Concepción o de sus víctimas y sobrevivientes. Más aún, son muy pocos los registros audiovisuales, fotográficos, testimoniales, entre otros, que han sido revelados en textos de divulgación general o universitaria. Por otra parte, se debe considerar que la mayoría de esta documentación se encuentra a cargo del Archivo Patrimonial de la Universidad de Santiago de Chile (USACH), ubicado en la capital del país, distante a 500 kilómetros de la ciudad de Concepción. En este sentido, los trabajos de memoria cobran una importancia central.

Respecto a los trabajos de memoria, se puede destacar que estos deben estar enmarcados en el presente y en los aspectos sociales, políticos y culturales que los caracterizan. En ese sentido, las memorias no buscan recuperar un pasado fijo con sentidos clausurados, sino más bien darles resignificaciones en función de las necesidades actuales. Este proceso se entiende como "la práctica social de transformar o reorientar el significado, el sentido y/o el valor de un acontecimiento, situación, lugar, acción, etc. haciendo que adquiera características diferentes en función de un contexto o imaginario social" (Vázquez, 2018, p. 423). Es decir, es necesario reconstruir una trama de sentidos racionales y afectivos, que efectivamente se adecuen al presente, pero que también operen sobre el pasado modificándolo mediante la resignificación. Además, para que este proceso de resignificación sea posible, se debe atender a las "batallas de la memoria" (Jelin, 2002) o conflictos entre distintas memorias que pugnan entre sí buscando ser dominantes en el discurso social y el campo político. De esta forma, la resignificación comprende la lucha que determinados grupos sociales realizan para visibilizar, tal como señala Pollak (2006), las memorias subterráneas o que desde la oficialidad no han podido ser reconocidas. Estas memorias subterráneas se vinculan con los discursos relativos al sufrimiento de las víctimas de la dictadura y la represión del Estado y que atentan, desde la oficialidad, contra la consolidación de los procesos democráticos, el resurgimiento del pasado, los conflictos entre diversos sectores políticos, etc. En relación a esto, resultan centrales las prácticas que constituyen experiencias colectivas que revelan las maneras de hacer trabajos de memoria, tales como conmemoraciones, homenajes, tributos, entre otros.

Si bien la UBB considera como un hito la instalación del monolito, en el cual se han realizado algunas prácticas en forma esporádica, se considera que la iniciativa de instalar un memorial sería un aporte significativo para la memoria. Desde la perspectiva de Nora (2009), el memorial es un lugar de memoria que no posee una dimensión material concreta, aunque ya cuenta con una forma de representación en el espacio. En efecto, desde el año 2017 aproximadamente existe el proyecto de instalar un memorial en la universidad. Este proceso ha considerado la presentación de distintas propuestas a los rectores de turno: un concurso de maquetas de un memorial realizado por estudiantes de arquitectura, entre otros. Si bien las autoridades han valorado las propuestas aún no ha logrado concretarse la realización de un memorial.

El año 2023 inició la construcción de un parque urbano dentro de la universidad, que consideró la realización de un sendero denominado "eje de la memoria" que finalizó en un espacio donde se instaló un memorial. Actualmente, existe el diseño de una pieza de escultura semicircular creada por Manuel Fuentes, tal como se aprecia en la siguiente imagen, sin que aún exista una fecha concreta para su instalación.

Como se puede observar, este memorial dista mucho en términos de trabajos de memoria del monolito. Por una parte, desde una perspectiva material, constituye un espacio amplio que puede congregar a las personas en torno al recuerdo, mediante actos artísticos, culturales y/o políticos de conmemoración u homenajes. El diseño incluye unas pequeñas ventanas bajo de las cuales se ubica una placa con los nombres de todos los ejecutados y desaparecidos. Es decir, el memorial porta información e instala una apertura desde la que es posible que las personas se contacten simbólicamente con el pasado. Por otra parte, desde una perspectiva simbólica el memorial es una forma de ligar el recuerdo de las personas con el lugar, estableciendo una alianza representada materialmente entre quien perteneció a la universidad, la violación a los derechos humanos que padecieron y el espacio que habitaron los ejecutados y desaparecidos de la universidad.

Desde una perspectiva funcional, el memorial es un espacio que permitiría no solo situar las prácticas de memoria o alojar los recuerdos públicamente, sino también producir estas memorias colectivas más allá de la universidad y reconfigurar el paisaje cultural para todos sus visitantes. Al formar parte de un parque se constituye como un espacio por el que la memoria participa de la vida cotidiana de las personas en general. Esto demuestra, en términos de Huyssen (2002), que el pasado puede hacerse participe del espacio público urbano y presente, reformulando el principio de que arte y memoria pertenecen a espacios cerrados, como el museo o la galería. El memorial logra que el acontecimiento se expanda y condense significados como experiencia, tránsito y movilidad de las personas, intervención en el espacio, entre otros.

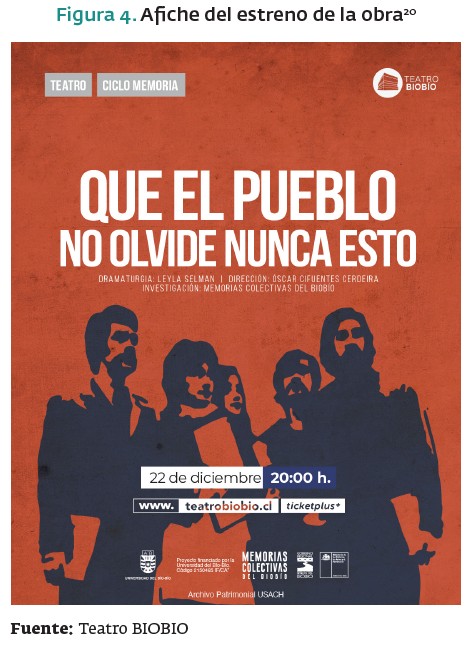

Otra práctica de memoria relevante asociada con la universidad es la creación de una obra de teatro, en el marco del proyecto de investigación creación artística ya señalado. El resultado fue la obra Que el pueblo no olvide nunca esto, estrenada en el Teatro Biobío de la ciudad de Concepción el 22 de diciembre de 2023, bajo la dirección de Óscar Cifuentes Cerdeira17.

En la formulación del proyecto se pensó en la necesidad de recuperar el compromiso de las universidades chilenas con el teatro desde la década del 40 y que alcanza un sello distintivo y transformador a partir de 1955 cuando los elencos universitarios estrenaban regularmente en espacios teatrales, realizaban giras nacionales, habían desarrollado equipos artísticos para la dirección y creación escénica, así como una generación de dramaturgos y dramaturgas. En este movimiento de renovación de la escena teatral, los y las estudiantes de las casas de estudios fueron motores que avanzaron en la instalación de teatros contemporáneos y nacionales. Por ello, interesaba que esta práctica de memoria fuera a partir del teatro una disciplina artística íntimamente ligada a las universidades chilenas y que fue silenciada por la dictadura y el modelo económico neoliberal que las transformó en empresas competitivas del mercado.

El proyecto educativo de la UTE fue de transformación desde la educación científica y tecnológica, pero no descuidó nunca su compromiso con los trabajadores, quienes demandaban mayor participación cultural. Fue así como "los trabajadores expresaron el deseo de acceso a todas las formas de cultura de la misma Universidad, que se ligue a ellos, participando de sus actividades en contacto con la comunidad universitaria" (González, 2021, p. 23).

En este marco, el teatro universitario fue el artífice de la extensión. El elenco del TEKNOS, de la sede Santiago, fue la compañía teatral más viajera de los teatros universitarios, pues sus giras no solo eran las más largas en extensión, sino también las que llegaban a los más recónditos poblados. Sin embargo, este no fue el único elenco teatral de la UTE: cada sede llegó a tener una compañía compuesta por estudiantes, principalmente.

En el caso de la sede Concepción no existe registro de esta compañía y, por lo tanto, hay un gran trabajo pendiente de investigación para la recopilación de fuentes documentales y testimoniales. A partir de 1968, se gesta el:

TEUT, Teatro de la UTE de Concepción (... ) y creó incluso obras propias como Camino al golfo, surgida de la experiencia de los trabajos voluntarios de la Federación de Estudiantes (FEUTC) con los pescadores de la isla Santa María, situada en el golfo de Arauco. (Ireland, 2013, p. 67)

El TEUT, así como todos los teatros universitarios, nacieron de la ferviente demanda de los y las estudiantes que cursaban distintas carreras universitarias y que creyeron en el poder transformador del teatro. Por eso, el proyecto consideró desde su génesis la necesidad de que el proceso de creación, así como el montaje, contara con estudiantes universitarios, como aquellos universitarios que dieron vida a los elencos bajo el alero de las casas de estudios. También fue importante que estudiantes actuales, alumnos regulares de universidades bajo paradigma neoliberal, contaran del proyecto educativo y político de la Universidad Técnica del Estado, así como de aquellos estudiantes y profesores víctimas de la violencia de Estado a partir del 11 de septiembre de 1973, y que hoy son detenidos desaparecidos y ejecutados políticos.

El proceso creativo fue encargado al actor y director Óscar Cifuentes Cerdeira, quien trabajó bajo la figura de "artista asociado a investigador" (Dubatti, 2021). Esta vinculación del director y la investigación se realizó con Memorias Colectivas del Biobío, lo que permitió poner los materiales de archivo y testimonios más allá de la producción de conocimiento para "estar ligada a la creación misma" (p. 259). Así, en esta etapa surgieron propuestas textuales: cartas, poemas, narraciones, retratos poéticos que sirvieron para una muestra de avance18.

La propuesta artística apuntaba a un proceso creativo para el desarrollo de una obra de teatro documental, en que los y las estudiantes del elenco fueran partícipes en la construcción de las escenas mediante la creación colectiva. Se esperaba que el elenco construyera la obra a partir de sus experiencias vitales como estudiantes universitarios enfrentados a la memoria recogida en los archivos documentales y testimoniales. Sin embargo, no fue posible porque los estudiantes estaban distanciados con el proyecto de la UTE, así como de los hechos históricos y sociales ocurridos en el país a partir del golpe de Estado. Esta distancia es generacional, pues los "jóvenes no se definen exclusivamente a partir del eje sociopolítico" (Garretón, 2005, p. 1) y enfrentados al pasado, revelan que "lo acontecido en dictadura es un asunto privatizado" (Reyes et al., 2016, p. 119).

En este punto es conveniente retomar la propuesta de Jelin (2002) sobre las "batallas por la memoria" que han continuado después de la dictadura y que son relativas a un pasado violento que sigue estando presente, pues aún hay falta de verdad y justicia en lo relativo a los desaparecidos; han surgido nuevos archivos con más información; se difunden nuevas declaraciones de victimarios, etc. Estas batallas también se libran en lo relativo a la información y el conocimiento que reciben las generaciones más jóvenes, puesto que se ha constatado que en las políticas educacionales no hay suficiente reflexión sobre la historia del país ni tampoco se fomenta el estudio de los derechos humanos (Veneros y Toledo, 2009). Esto no significa que los jóvenes se encuentren bajo una dominación total de sus valores e ideas, sino que se trata de una visión hegemónica sobre las memorias que está atravesada por el poder y que determina qué recordar, olvidar, justificar, legitimar, etc. Tal como afirma Gramsci (1981), la hegemonía "implica dirección política, intelectual y moral" (p. 25) que ha naturalizado el consenso de no revisar críticamente el pasado y asumir la dictadura como un hecho más de la historia.

Retomando la obra, el director decidió encargar la escritura de un texto dramático a la dramaturga Leyla Selman19. Su propuesta argumental fue una reunión de cinco nietos, quienes se proponen reconciliar a sus abuelos, miembros de la generación 71 y que se reunían cada 9 de noviembre. En esta línea de desarrollo, se insertan escenas originadas en procesos de creación colectiva del director con los investigadores. Primero, fueron textos escritos en ejercicios dirigidos por el director; posteriormente, estos textos han sido seleccionados y escenificados de modo coral por los actores y actrices.

Así las cosas, se decidió titular la obra con la frase final de la carta de despedida del estudiante de la UTE Fernando Moscoso, escrita luego de ser comunicada su ejecución dictaminada por el consejo de guerra. La carta fechada el 17 de diciembre de 1973 está dirigida a su padre, pero luego de su firma incorpora como post scriptum la frase que sirve de título. La carta termina dirigida a un receptor colectivo con el imperativo de no olvidar, lo que resulta ser un mensaje plenamente vigente en la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.

Para esta pieza dramática, el grupo de Creación Artística en conjunto con profesionales gráficos de la Corporación Teatro Regional del Biobío, eligieron una serie de recursos simbólicos para elaborar el afiche de lanzamiento, tales como el uso predominante del color rojo de fondo, con pigmentos espaciales o manchas oscuras que simulan el desgaste de un papel por el paso del tiempo. Dentro irrumpe el blanco que pinta las letras y créditos al director, a la dramaturga, al equipo de investigación Memorias Colectivas del Biobío, el contexto de teatro, ciclo de memoria, logos del Teatro Biobío, de la Universidad del Bío-Bío, del Proyecto financiado por la Universidad del Bío-Bío, del Gobierno Regional del Biobío, y del Ministerio de las Culturas, Artes y los Patrimonios, y del archivo de la Universidad de Santiago de Chile. En color negro destaca la ilustración de un grupo de jóvenes con peinados y atuendos característicos de los años 70, quienes sostienen lo que aparentan ser carpetas o cuadernos que aluden al estudiantado.

Además, la ilustración de los estudiantes que miran hacia un mismo horizonte ocupa la mitad inferior del afiche, destacándose la idea del esténcil como técnica de grabado utilizada frecuentemente para marcar o intervenir a modo de resistencia política un espacio público conformado tanto por el espacio físico como por representaciones simbólicas de una sociedad política, en definición de Rodríguez y Winchester (en Giménez, 2011). Bajo estos términos se crean y utilizan estos tipos de expresiones visuales que hacen frente a la comunicación hegemónica dispuesta al servicio de las élites; que cuentan con acceso privilegiado a los sistemas de comunicación, que incluyen medios de comunicación tradicionales, revistas, música, películas, entre otros, y que suelen usarse para justificar dinámicas dominantes e incidir en el pensamiento de las masas que respaldan políticas públicas y términos de la memoria predominante (van Dijk en Vázquez y Leetoy, 2016).

La obra inicia con el saludo del director, quien abre con los siguientes versos:

Para empezar con esto

Un silencio yo les pido

De la UTE no me olvido

Ni de aquel día funesto

La voluntad que han puesto

Espero que sea notoria

En este viaje por la historia

Serán estudiantes y no actores

Quienes den los colores

A este ejercicio de memoria

Sus palabras son una invitación, pero también dan una clave de recepción: es menester comprender que no son actores. El elenco está compuesto por estudiantes universitarios de distintas casas de estudios de la ciudad: Rocío Valenzuela Soto (Universidad del Bío-Bío), Jheyson Muñoz Soto (Universidad Andrés Bello), Scarlette Lagos Novoa (Universidad Andrés Bello), Felipe Meza Soto (Universidad Católica de la Santísima Concepción), Valentina Palavecinos Ríos (Universidad San Sebastián).

La primera fotografía evidencia la incorporación del recurso audiovisual21, mediante un cámara que en escena muestra fotografías de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de la UTE, fotografías de la Universidad y la carta de Fernando Moscoso. Esta decisión artística permite apoyar los textos poéticos y testimoniales con imágenes para hacer presente la ausencia y desarrollar la memoria. Las siguientes fotografías hacen presente la decisión artística del director por visibilizar los documentos, pues los actores y actrices leen las cartas, los testimonios, los retratos poéticos; en oposición a los momentos de la ficción, en que el elenco interpreta de memoria sus roles como nietos. La intención del uso de las fotografías, además solidariza con los planteamientos de Hirsch (2015) sobre las posmemorias desde que las generaciones actuales requieren de un proceso de imaginación ante una realidad que desconocen; de identificación o apropiación mediante una experiencia afectiva significativa y de la creatividad para elaborar sus propias narrativas sobre el pasado. En este proceso los recursos culturales, como la fotografía, son centrales al permitir una conexión más cercana con la ausencia en el contexto del presente.

Como se dijo, el proyecto aspiraba a la creación de una obra de teatro documento. El resultado es una obra que pone frente a los espectadores un hecho histórico y la presentación argumental de los documentos que sirven de garantía y respaldo; "constituye un rastro, un testimonio de los hechos, y al mismo tiempo tiene un valor social, político o económico, que explica una realidad concreta" (Eurile, 2017, p. 143). Sin embargo, el director y la dramaturga no renuncian a la ficción, contrario a la recomendación de Peter Weiss (1968); de hecho, apuestan a la escenificación ficcional de un conflicto generacional de los nietos frente a sus abuelos de la generación 71. Así, la propuesta dramatúrgica y escénica logra una mixtura entre el teatro documento y el teatro testimonial, desde una línea base ficcional. En ese sentido, la obra permite informar sobre lo acontecido en la UTE y, al mismo tiempo, la ficción puesta en escena facilita la producción de nuevos recuerdos que, al ser públicos y compartidos, promueven la reflexión crítica. Tal como afirma Misztal (2005), el recuerdo en sí mismo no tiene valor, siendo muy relevante la forma en que se presenta el pasado y las proyecciones de un nuevo futuro. La escenificación de la historia de la UTE y su condición de obra que le permite ser parte de la vida social colabora en que esta misma sea más plural, menos dogmática e imaginativa. Vista así, la obra es una acción que promueve la democracia.

Los actores y actrices reconocen en la ficción que no sabían del pasado y que esto los movilizó para comprender las historias de sus propios abuelos. Así lo expresa Julia:

Después de lo que pasó, de este quiebre que además ocurrió por WhatsApp, nosotros los nietos de la generación 71, quedamos primero enojados también, después tristes y poco a poco nos fuimos interesando más y más en la historia de nuestro país. (Selman)

A partir de este proceso de investigación, intentan hacer una obra de teatro frente a sus abuelos, en un ejercicio de teatro en el teatro, en el que el tiempo presente se suspende para dar paso a escenas sin tiempo definido, propio de una acción poética de memoria y, por ello, del recuerdo. De estas escenas, destacan dos centradas en las fotografías de los rostros del profesor Alejandro Rodríguez y del estudiante Fernando Moscoso. Los textos leídos interrogan aquello que muestra la fotografía y aquello que se ha olvidado por sus ausencias, mientras la cámara realiza acercamientos, como ocurre en estos ejemplos:

Alejandro Rodríguez:

Rostro redondo y mirada seria, me parece formal, pero no solo por su traje y corbata sino por una actitud galana con la que enfrenta la foto... me llama la atención su barba cuidada en tiempos de barbas largas y revolucionarias.

Fernando Moscoso:

Estoy seguro de que cada mañana peinaste tu pelo con dedicación. Más aún para esta fotografía, que no fue al azar. Las fotos eran un ritual: seguro te levantaste temprano, fuiste al baño, tomaste el calugón Linic. Luego, frente al espejo lo peinaste, probaste una y otra vez posibles peinados. Te decidiste por una camisa blanca, de ancho cuello almidonado como dos volcanes puntiagudos. Nada es casual en esta fotografía.

Otras dos escenas corresponden a la lectura de dos cartas dirigidas a Óscar Arros y Alejandro Rodríguez. Hay también dos escenas que recuperan dos de las entrevistas realizadas durante el proceso de investigación documental y testimonial. La primera de ellas corresponde a las palabras de un exestudiante UTE, quien narra el espíritu de la carrera de Arquitectura y el cambio significativo producido a partir de la dictadura:

Afectó bastante en el sentido de la desconfianza, yo por ejemplo, entraba a clases a veces, donde yo sabía, estaba concentrado con alguien que no sé por qué estaba ahí, estudiaba arquitectura, pero nunca la vi en la escuela, entonces, había temor, había inseguridad en expresarte.

La segunda entrevista realizada a otro exestudiante y trabajador UTE, cuyas palabras permiten comprender el ambiente colaborativo y cultural que se vivía en la Universidad, que cambió drásticamente:

El 12 de septiembre nosotros estrenábamos entonces el 11, teníamos ensayo general y no estaba lista toda la escenografía. Y yo me quedé toda la noche en la Universidad solo, terminando. (... ) De manera que la noche previa al 11 de septiembre me fui caminando para donde yo vivía. Pasé por fuera de los regimientos. Y no se veía nada, todo normal. El 12 no pudimos estrenar.

Finalmente, la entrevista a un familiar de un estudiante UTE víctima de la dictadura fue escenificada con frases seleccionadas por el director y que una de las actrices va enunciado lentamente una a una. Hacia el desenlace, la obra que han intentado escenificar con interrupciones fluye en sus dos últimas escenas. La "Escena vaca" es un juego sugestivo y ominoso: dos jóvenes han visto algo indefinido, pareciera ser un cuerpo inmóvil, pero peligroso, y, atrincherados por el miedo expresan:

Juan: Yo no nunca había visto algo así.

Pedro: Anda acostumbrándote, porque dicen que esto pasa siempre. (Selman)

Con los recuerdos de la dictadura y su política de exterminio, el espectador elabora hipótesis sobre lo que los personajes ven en escena, allí donde el foco no ilumina22. Finalmente, se revela que es el ternero muerto de una vaca. La escena sirve para dar cuenta del espacio agrícola en que estaba inserta la UTE, su diferencia de clase con la Universidad de Concepción y su origen en la Escuela Industrial de Concepción.

La última escena es el diálogo de tres actores (Víctor, Julia, Paolo). Interpretan a tres desaparecidos al borde del escenario, que en sus diálogos insisten en la necesidad de la memoria y en una política de búsqueda:

Víctor: Nos irán a encontrar un día.

Julia: Francamente.

Paolo: ¿Hace cuánto que encontraron al Feña?

Julia: Buuuuuuu, eso fue hace como, mucho, mucho mucho.

Paolo: Bueno, mientras nos sigan buscando.

La escritura dramática de Leyla Selman se caracteriza por un tono poético, en los diálogos de los personajes y en poemas, frecuentemente musicalizados en escena con participación de los actores y actrices. El texto dramático Que el pueblo no olvide nunca esto incorpora poemas musicalizados por Héctor Troncoso Orellana23, quien participa de la representación desde el escenario junto a la mesa de iluminación. Así, la obra finaliza con el siguiente fragmento, el que se repite para mayor efecto:

Para mis ojos incurables ya, y pronto ciegos No hay un río como este Bío Bío, que me ha contenido tanto tiempo Adentro está mi padre y cuantos otros, adentro va la historia que persigo, adentro el cielo de testigo, mi patria y sus rastrojos No elegiría para mi último día otro padre, otro río, por más distancia a que me encuentre, por más intensa la agonía, por más gaviotas que me lleven a palabras más tranquilas, no elegiría otro padre, no elegiría otro río... (Selman, 2023)

La puesta en escena, así como el texto dramático, juega con las distancias establecidas para el tiempo, el espacio y los personajes. En primer lugar, los personajes se enfrentan a la distancia temporal con los hechos vividos por sus abuelos de la generación 71, la distancia al espacio de la Universidad aludido frecuentemente en los testimonios y a sus propios abuelos como jóvenes estudiantes universitarios en momentos de sueños e ideales. Al mismo tiempo, los espectadores realizan el mismo ejercicio para ubicarse temporalmente y establecen la perspectiva que eligen para su comprensión: desde una perspectiva sensorial, cognitiva, afectiva; el desafío es el desarrollo de la perspectiva ideológica, es decir, "adhesión o disensión, estar de acuerdo o en desacuerdo con tal o tales personajes, incluso con la visión del mundo que se desprende de la obra toda" (García Barrientos, 2020, p. 50).

Bien señala Sommer en el título de su libro, El arte obra en el mundo (2014) y lo hace más allá de la provocación, pues "reenmarca las relaciones y destapa sentimientos crudos que irritan las convenciones" (p. 93). Estas posibilidades de la visión, según la distancia que establecen los espectadores con el asunto de la obra, iluminan zonas del recuerdo personal y activan conexiones con el pasado reciente de la ciudad. Así, Que el pueblo no olvide nunca esto funciona como un acto de acupuntura cultural, en el concepto recuperado por la autora desde el planteamiento de Antanas Mockus, que no solo ilumina zonas de la memoria, sino que promueve una revinculación terapéutica con el dolor, de forma que sus pulsos "alcanzan a iluminar todo un entorno político" (p. 91) acostumbrado al silencio del olvido. Al término de la función de estreno, el público tuvo la oportunidad de establecer un diálogo en que se destacó la importancia de la obra y, por sobre todo, el acto de memoria que constituye su presentación ante receptores de distintas edades, pues permite que nietos y abuelos se reconozcan en ese pasado vinculante. Lamentablemente, los pulsos de la acupuntura no alcanzan todavía para estimular a la actual institución universitaria, que no se reconoce en ese pasado mediante acciones de intervención cultural, simbólica e identitaria.

CONCLUSIONES

Este artículo tuvo como principal motivación describir y analizar la universidad como lugar de memoria. Específicamente, se aborda como problema el olvido de la historia del proyecto universitario y la comunidad académica y estudiantil de la ex UTE, sede Concepción. Se propuso como hipótesis que, en este caso de estudio, los trabajos de memoria producidos actualmente en torno a prácticas que visibilizan el pasado reciente como la futura construcción de un memorial y el montaje de la obra teatral Que el pueblo no olvide nunca esto son iniciativas levantadas en conjunto con la Universidad que dan continuidad al proyecto universitario, aquel que finaliza con el quiebre de la democracia en dictadura. De esta forma, estos dispositivos de memoria permiten rescatar un futuro anterior de la actual universidad.

La obra establece una vinculación con los procesos creativos del TEUT al desarrollar una creación colectiva desde los investigadores, dramaturga, director y estudiantes. Este proceso marca una diferencia con el trabajo desarrollado por los elencos universitarios locales que escenifican obras dramáticas clásicas del repertorio tradicional, no vinculadas con el territorio. En cambio, Que el pueblo no olvide nunca esto escenifica un periodo histórico y sus consecuencias para las personas de la región, a partir de un rescate de las identidades colectivas locales.

Se puede decir que efectivamente la universidad es un lugar que contiene diversas historias invisibilizadas desde la dictadura hasta la actualidad. En primer lugar, estas historias están ligadas a un proyecto universitario innovador, que potenciaba el desarrollo local de las industrias con impacto nacional. En segundo lugar, y aun cuando la UBB ha desarrollado iniciativas, persiste la dificultad de transmisión del proyecto político y social al que adherían los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, y también de sus logros personales y profesionales.

El actual modelo universitario chileno de corte neoliberal ha fomentado un proyecto universitario sostenido en la consideración de la educación como un bien de consumo. Respecto de las personas, la institución universitaria, a excepción de la entrega de reconocimientos póstumos, enfrenta aún desafíos tendientes al reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos de quienes fueran sus estudiantes y profesores, por cuanto las desarrolladas hasta la fecha han sido siempre iniciativas de las organizaciones estudiantiles. Un ejemplo de ello, se encuentra en la falta de concreción del proyecto memorial que se extiende desde el año 2017.

El proyecto refundacional de la Universidad del Bío-Bío requiere de una vinculación con el imaginario visual, cultural y artístico de la UTE, como el caso de la itinerancia realizada por el Teatro Universitario TEUT, vinculado con la extensión hacia las comunidades más alejadas del centro urbano, así como del archivo de las obras escritas y representadas.

Finalmente, se puede concluir que la investigación académica desarrollada a propósito de la Universidad Técnica del Estado, sede Concepción, contribuyó a la creación artística, lo que demuestra la relevancia de generar conocimiento asociado a la historia de este espacio. A su vez, este proceso puede ser entendido como una práctica de memoria que permite generar nuevos sentidos sobre el pasado para los estudiantes de la actual universidad y los ciudadanos en general.

1 Esta investigación fue financiada por el Fondo de Investigación Jorge Millas, de la Universidad Andrés Bello (Chile), n.° DI-01-JM/22, proyecto "Geografía social de los sitios de memoria en el Área Metropolitana de Concepción" (20222024); por el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología (Fondecyt Regular), n.° 1230050, proyecto "Sitios de memoria en el Área Metropolitana de Concepción: memorias sociales sobre la catástrofe de la dictadura (1973 - 1990)"; y por el Proyecto de Creación Artística 2150465 IF/CA "Memorias colectivas de la dictadura en la Universidad Técnica del Estado, Sede Concepción y sus posibilidades de representación en el teatro documental" financiado por la Universidad del Bío-Bío.

2 Las razones que motivaron el violento derrocamiento del Gobierno del presidente Allende (1970 - 1973), elegido democráticamente y la instauración de la dictadura son múltiples, entre ellas: la guerra fría, intervención de Estados Unidos y la CIA (financiamiento a grupos paramilitares, bloqueo económico, infiltración en las esferas de poder), influencia de intereses privados, etc.

3 Referido al proceso de Reforma Universitaria (1967-1973), proceso que buscaba transformar la educación superior, centrándose en la democratización del acceso, la participación estudiantil y la reorientación de la investigación hacia necesidades del país para promover una educación más inclusiva y comprometida con las demandas sociales de la época.

4 Se atiende a la narración desde la propuesta de Benjamin: "la narración [...] es, por así decirlo, la forma artesanal de comunicación. No se propone transmitir, como lo haría la información o la noticia (Rapport), el puro "en sí" del asunto. Más bien lo sumerge en la vida del que cuenta una historia para luego poder extraérsela de nuevo." (Benjamin, 2018, 233).

5 El proyecto fue financiado por la Vicerrectoría de Investigación y posgrado de la Universidad del Bío-Bío.

6 Memorias Colectivas del Biobío (MCB) es un grupo de académicos/as e investigadores/as de distintas disciplinas de las ciencias sociales y humanidades. Su trabajo "se basa en la investigación y educación, a través del rescate de las memorias colectivas en la región del Biobío y el fomento de una cultura de respeto a los Derechos Humanos" (https://www.instagram.com/memoriasciolectivasbiobio/).

7 Esta primera presentación se realizó el 23 de agosto de 2023 en la Universidad Andrés Bello sede Concepción. El nombre de "prólogo" se utilizó para presentar un avance del proceso creativo a partir de textos poéticos surgidos en las reuniones de trabajo de artistas e investigadores.

8 La reforma universitaria "fue una política de ingreso regular de los grupos populares y la fuerza trabajadora, estableciendo convenios con organizaciones sindicales para fórmulas específicas de estudio" (González, 2021, p. 8).

9 La industrialización por sustitución de importaciones (ISI) fue un programa económico-político orientado "al desarrollo social y económico nacional sobre el eje del crecimiento industrial del país, impulsado por sectores o ramas en que se difunden procesos sustitutivos y que permiten una mayor apropiación del progreso técnico" (Reche, 2019, p. 39).

10 (1969) Revista Universidad Técnica del Estado. Número 1.

11 (1969) Revista Universidad Técnica del Estado. Número 1.

12 La Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) fue una ideología posguerra que permitió a Estados Unidos consolidar su dominación en América Latina, enfrentar la Guerra Fría, asignar roles militares y fomentar el pensamiento político de derecha en la región (Rivera, 2002, p. 11).

13 La Prueba de Aptitud Académica fue el método de selección para el acceso a las universidades chilenas, consistente en un examen estandarizado que estuvo en vigencia desde 1967 hasta 2002.

14 La Universidad del Bío- Bío "fue creada mediante Decreto Fuerza de Ley# N.° 16 del 10 de marzo de 1981" (Universidad del Bío-Bío: UBB, Printed, 1984, p. 9), continuadora legal de la institución desaparecida. En 1988 se promulgó la Ley que crea e integra Universidades, entre ellas, el traspaso oficial del Instituto Profesional de Chillán y la reciente UBB, en una sola institución de educación superior del Estado, la Universidad del Bío-Bío, derogando en el mismo acto administrativo el dfl N.° 16.

15 En Chile, el término "universidades tradicionales" se usa para nombrar a aquellas que pertenecen al Consejo de Rectores de Chile (CRUCH).

16 Cabe señalar que estas son las formas más graves de represión de la dictadura, sin embargo, no son las únicas que afectaron a la comunidad de la UTE, entre ellas: la exoneración, detención, tortura, exilio, entre otras.

17 Óscar Cifuentes Cerderia (Concepción, 1987) es actor titulado en la Universidad del Desarrollo y Diplomado en Dirección Escénica en la Universidad de Chile. Forma parte de la Compañía de Teatro La Otra Zapatilla, con la que dirigió Víctor, un canto para alcanzar las estrellas, El absurdo tesoro de la miseria y 2070. El último documental animal; también ha participado en La consagración de la pobreza, Querido John. Take a chance on me.

18 Esta primera presentación se realizó el 23 de agosto en la Universidad Andrés Bello, sede Concepción. El nombre de "Prólogo" se utilizó para presentar un avance del proceso creativo a partir de textos poéticos surgidos en las reuniones de trabajo de artistas e investigadores.

19 Leyla Selman (Talcahuano, 1976) es actriz titulada del Instituto Valle Central. Ganadora de la Muestra Nacional de Dramaturgia (2003) con Amador Ausente. Ha escrito El pájaro de Chile, La ciudad de la fruta, Los ojos de Lena, La flor al paso, entre otras.

20 El esténcil utilizado es parte del Archivo Patrimonial USACh y fue realizado en los talleres gráficos de la Universidad Técnica del Estado, sede Santiago.

21 La proyección audiovisual fue realizada por Matías Cid, quien está en escena con una cámara de mano.

22 El diseño de iluminación fue realizado por Daniel Espinosa San Martín, actor titulado de la Universidad del Desarrollo y miembro de la compañía de teatro La Otra Zapatilla.

23 Héctor Troncoso Orellana (Talcahuano, 1991) es licenciado en Música por la Universidad Arcis y magíster en composición para artes escénicas y medios audiovisuales por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Ha participado en composición e interpretación musical en obras de las compañías La Otra Zapatilla y La Concepción.

Referencias

Alborada. (1973). N.°1. Santiago, Chile: Universidad Técnica del Estado.

Archivo Chile. Centro de Estudios Miguel Enríquez, ceme web productions. (1999 - 2009). Memorial caídos del mir. Protagonistas de nuestra historia. recuperado de https://www.archivochile.com/Memorial/caidos_mir/L/lepe_moraga_hector.pdf (Recuperado en Marzo de 2023).

Benjamin, W. (2018). Iluminaciones. Madrid: Taurus.

Bourdieu, Pierre. (1990). Sociología y cultura (Martha Pou, Trad.). México D.F.: Grijalbo. (Obra original publicada en 1984)

Cabrera, Cesar. (2023). "No era pena ni dolor, era rabia" (p. 63 - p. 69). Manuel Délano, Fabiana Rodríguez- Pastene y Karen Trajtemberg Eds. 50 años, 50 historias. L@s niñ@s y adolescentes de la dictadura. Santiago: Lom.

Cáceres, Pablo. (2003). «Análisis cualitativo de contenido: Una alternativa metodológica alcanzable». Psicoperspectivas. Individuo y Sociedad, 2, n. 1: 53-82.