https://dx.doi.org/10.14482/memor.55.748.968

Impulsores e inhibidores de la agricultura urbana a partir de una aproximación diacrónica desde 1821 hasta 2023: el caso de Xalapa (Veracruz, México)1

Drivers and inhibitors of urban agriculture based on a diachronic approach from 1821 to 2023: the case of Xalapa (Veracruz, Mexico)

Juan Camilo Fontalvo-Buelvas

Candidato a Doctor en Ciencias de la Sostenibilidad, Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, Universidad Nacional Autónoma de México.

https://orcid.org/0000-0002-9818-0489

Maria Teresa Pulido-Silva

Doctora en Ciencias. Profesora-Investigadora en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

https://orcid.org/0000-0003-1307-9574

Miguel Ángel Escalona Aguilar

Magíster y doctor en Agroecología, Sociología y Desarrollo Rural Sustentable. Profesor de Tiempo de Completo en la Facultad de Ciencias Agrícolas Región Xalapa de la Universidad Veracruzana.

https://orcid.org/0000-0001-8873-9317

Raúl Romero Ramirez

Doctor en Historia Contemporánea. Director y profesor en la Facultad de Historia de la Universidad Veracruzana.

https://orcid.org/0009-0002-9852-5392

Recibido: 21 de febrero de 2024

Aprobado: 15 de octubre de 2024

RESUMEN

Este es un estudio diacrónico sobre los impulsores e inhibidores de la agricultura urbana que remite al pasado como fundamento para comprender su actualidad en Xalapa, Veracruz (México). Se trata de un rastreo histórico con base en revisión de archivo, literatura secundaria y diálogos semiestructurados. Inicialmente, se describe un preámbulo que incluye las influencias que tuvieron en el fenómeno las comunidades prehispánicas y su mezcla con las costumbres españolas durante la colonia y el virreinato. Luego, se señala desde el México Independiente hasta la época contemporánea una cantidad progresiva de hallazgos sobre huertos urbanos. Se destacan impulsores como las inmigraciones de personas rurales, la academia y los programas gubernamentales, y algunos inhibidores como la diversificación de oficios, leyes ejidales, las remesas, las políticas de salubridad y los mercados de alimentos. La agricultura urbana ha evolucionado de la autosuficiencia alimentaria hacia causas socioecológicas en una ciudad que hoy es referente nacional.

Palabras clave: ciudad, comunidades, documentación, historia, huertos urbanos.

ABSTRACT

This is a diachronic study on the drivers and inhibitors of urban agriculture that refers to the past as a basis for understanding its current situation in Xalapa, Veracruz (Mexico). It is a historical tracing based on a review of archives, secondary literature, and semi-structured dialogues. Initially, a preamble is described that includes the influences that pre-Hispanic communities had on the phenomenon and their mixture with Spanish customs during the colony and the viceroyalty. Then, from Independent Mexico to contemporary times, many findings on urban gardens are noted. Drivers such as rural immigration, academia, and government programs stand out, and some inhibitors such as the diversification of trades, ejido laws, remittances, health policies, and food markets. Urban agriculture has evolved from food self-sufficiency to socio-ecological causes in a city now a national benchmark.

Keywords: city, communities, documentation, history, urban gardens.

INTRODUCCIÓN

La agricultura urbana (AU) se define como la producción de alimentos (vegetales y pequeños animales) en contextos urbanos y periurbanos de ciudades, metrópolis y/o megalópolis (Queiroz-Nazareno et al., 2022). Aunque la AU es un término que ha surgido en la época contemporánea (Thompson, 1957), se trata de una práctica muy antigua que no siempre se denominó de tal manera. Gracias a numerosos estudios arqueobotánicos hoy sabemos que la agricultura tuvo un rol crucial en el surgimiento de las primeras sociedades urbanas, es decir, la producción de alimentos fue esencial para la transición de comunidades nómadas hacia el establecimiento de asentamientos humanos (Fuller y Stevens, 2019). La práctica de cultivar al interior de las urbes se ha documentado para antiguas civilizaciones como los aztecas, mayas, incas y babilonios (Leguizamón, 2018). Por lo tanto, en el presente estudio tendremos en cuenta los hallazgos y prácticas que tengan afinidad con el concepto actual e inicial que hemos referido, aunque pertenezcan a épocas distintas a las que surgió tal concepto.

En la actualidad la AU es omnipresente en las ciudades del mundo, donde puede significar hasta 21 000 ha en Cagayn, 11 000 ha en Jakarta y el 12 % de la superficie de La Habana (Shehata et al., 2022). El paradigma actual estipula que el desarrollo de la AU es una meta deseable que conduce a seguridad alimentaria, mejor nutrición, obtención de ingresos económicos, alivio a la pobreza, generación de vínculos vecinales, generación de servicios ecosistémicos, entre otros. La pla-neación citadina debe entonces prever el fomento y desarrollo de la AU, sobre todo teniendo en cuenta que la tendencia mundial es hacia incrementar la población humana en las zonas urbanas (Mahtta et al., 2022). Sin embargo, la AU también tiene sus detractores, los cuales argumentan que los modelos de AU reproducen visiones neoliberales donde el crecimiento inmobiliario se beneficia con el llamado "reverdecimiento urbano" (McClintock, 2014).

La heterogeneidad de las urbes ha conducido a que la agricultura sea un fenómeno complejo en las ciudades, pues se lleva a cabo bajo distintos escenarios ecológicos, sociales, culturales, económicos y políticos (Piso et al., 2019). Por tanto, la diversidad de la agricultura urbana es uno de sus principales atributos, esto se encuentra dado por su capacidad de adaptación a una amplia gama de situaciones y necesidades que atañen a las personas que cultivan en centros urbanos y pequeños municipios (Gómez-Villarino y Ruiz-García, 2021). Como muestra de ello, la agricultura urbana se ve representada a través de diferentes tipos de huertos, entre los que se pueden destacar los caseros o familiares, vecinales o comunitarios, educativos (escolares y universitarios), entre otros. Cada uno de estos espacios con una amplia multiplicidad de funciones entre las que se destaca el autoconsumo, convivencia, reconstrucción de tejido social y aprendizaje colectivo.

La AU se realiza en zonas intraurbanas y periurbanas, al interior, en sitios contiguos y en las cercanías de las viviendas y otras edificaciones de las urbes, tales como patios, traspatios, terrazas, balcones, escuelas y parques, que pueden ser privados o públicos (Queiroz-Nazareno et al., 2022). Con frecuencia el objetivo primordial es la producción de alimentos frescos y saludables para el autoconsumo, así como la comercialización a pequeña escala a fin de contribuir a la seguridad alimentaria. Aunque más recientemente se han documentado experiencias de huertos urbanos con una serie de motivaciones multidimensionales que van desde la cohesión social, movimientos sociales y género hasta la sustentabilidad urbana (Alcántara-Nieves y Larroa-Torres, 2022). Ahora bien, la mayoría de los estudios en este campo de investigación se centran en las tendencias y proyecciones futuras; sin embargo, el aspecto histórico poco ha sido explorado en las urbes que hoy son referentes de agricultura urbana. Entender el devenir histórico de la agricultura urbana a escala local podría ser útil para comprender las raíces de su estado actual e inspirar el futuro de los huertos urbanos, aspectos clave para la planificación urbana sustentable.

Entender los factores históricos que han favorecido y modelado el fomento de la AU es muy relevante, pues permite entre otras cosas obtener lecciones aprendidas que puedan ser útiles para otras zonas. Algunas ciudades latinoamericanas son pioneras en el desarrollo de la AU (Queiroz-Nazareno et al., 2022). Desde 1930 en Santiago de Chile se iniciaron los "huertos obreros" en conjuntos habitaciona-les, las huertas comunitarias apoyadas por el Estado en Montevideo (Uruguay) desde 1950, los huertos en Rosario (Argentina) desde 1980 y la muy conocida experiencia de La Habana en Cuba (Drescher et al., 2021). Hay también ejemplos valiosos de políticas públicas que históricamente han promovido la agricultura urbana en Cuba, Brasil y Argentina (Orsini et al., 2013). En México, Sánchez y Alfaro (2013) presentan un estudio relevante sobre la historia de la horticultura urbana, mostrando evidencias de huertos en algunas ciudades del país, donde lo más notable es el hecho de que desde sus orígenes los huertos urbanos abastecieron a importantes ciudades como Ciudad de México, Orizaba y Puebla. Para Xalapa (México) no se dispone de información sobre cómo ha sido el proceso histórico, aunque, como veremos más adelante, es quizá una de las ciudades mexicanas más emblemáticas en este tema.

En la actualidad, Xalapa, ciudad capital del estado de Veracruz, es considerada un referente de la AU en México, debido a que cuenta con tres redes de huertos urbanos, lo cual indica que dicho fenómeno ha alcanzado un alto nivel de organización, hecho poco visto en otras ciudades mexicanas. Este es un asunto de gran relevancia que nos ha llevado a reflexionar sobre los orígenes y evolución de la agricultura urbana en la ciudad. Especialmente nos hemos preguntado: ¿en cuáles épocas históricas hay indicios de AU para Xalapa?, ¿qué sucesos y factores clave han ido modelando dicho fenómeno en la ciudad?, ¿qué factores favorecen la permanencia en la actualidad de huertos urbanos aún bajo las presiones propias de una ciudad capital moderna? En este sentido, partimos de las premisas de que la mayoría de las ciudades en alguna ocasión fueron o estuvieron cerca de pueblos rurales donde predominaban las actividades agropecuarias; por lo tanto, casi cualquier urbe moderna presentó en algún momento cultivos dentro de sí o creció tanto hasta hacerlas parte de su territorio. Ahora bien, la permanencia de este fenómeno en las ciudades modernas depende en gran medida de que las personas decidan realizarlo y/o que sea promovido por las agencias gubernamentales y no gubernamentales. En este escenario, el presente artículo tuvo como objetivo dilucidar los impulsores e inhibidores históricos de la AU para comprender su actualidad en la ciudad de Xalapa, Veracruz (México). Lo anterior, con la intención de contribuir al conocimiento histórico de la AU en México y proveer un marco metodológico integral para su aproximación en otras ciudades.

MÉTODOS

Área de estudio

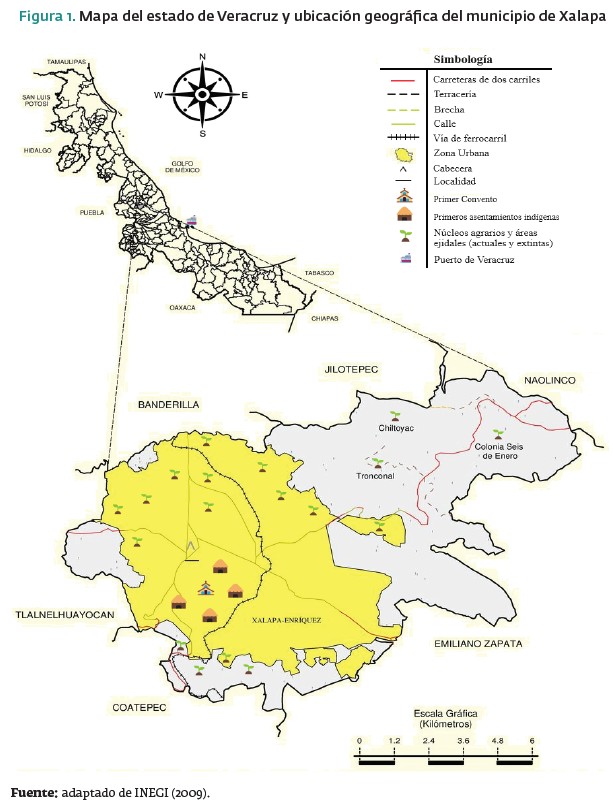

La presente investigación tiene como área de estudio la ciudad de Xalapa, cabecera del municipio homónimo y capital del estado de Veracruz en México (figura 1). Xalapa está conformada por 124.4 km2 de extensión con topografía irregular y accidentes de poca elevación, su altitud va desde los 1250 hasta los 1560 msnm (INEGI, 2017; INAFED, 2019).

En cuanto a su clima, aunque parece que se ha modificado sensiblemente en los últimos años, sigue siendo húmedo y variado; regularmente es semicálido húmedo con abundantes lluvias en verano. Su precipitación pluvial media anual es de 1509 mm, mientras que la temperatura varía de 8 a 28°C y rara vez baja a menos de 5°C o sube a más de 32°C (INEGI, 2017). En este punto es importante destacar que Xalapa se encuentra en una zona de transición climática, esto se manifiesta con un clima templado hacia el noroeste y un clima semicálido al sureste (Soto-Esparza y Gómez-Columna, 1993). Adicionalmente, es conveniente precisar que dicha ciudad se encuentra a 91.72 km en línea recta del puerto de Veracruz, lugar por donde inició la conquista española en México. Esta ciudad fue fundada en zonas dominadas por vegetación de bosque mesófilo de montaña o también llamado bosque de niebla; dicho ecosistema colindó con bosques de encino, bosques de pino, bosques tropicales caducifolios y bosques de galería (Rzedowski y Huerta, 1994). No obstante, el acelerado crecimiento poblacional y la expansión urbana han ido reduciendo paulatinamente la vegetación original hasta transformarla en fragmentos aislados en los que predominan relictos de bosque con vegetación secundaria (Castillo-Campos, 1991). Actualmente, la vegetación urbana está constituida por especies nativas e introducidas que se distribuyen de forma no equitativa en áreas verdes como jardines privados, camellones, parques ecológicos y cinco áreas naturales protegidas.

Xalapa es una ciudad media2 en la que conviven comunidades heterogéneas con profundas desigualdades en infraestructura y servicios (Thiébaut y Velázquez-Hernández, 2017). En las últimas décadas, Xalapa ha crecido espacial y demográficamente, mientras su centro urbano ha ido perdiendo población, la periferia ha experimentado altos incrementos demográficos (Fernández, 2012). Lo anterior explica la expansión de la ciudad y la difuminación de los límites entre lo urbano y lo rural (Martínez y Velázquez, 2017), así como la convergencia de comunidades multiculturales con distintas formas de habitar el territorio y relacionarse con la alimentación.

Tipo de investigación

Según la profundidad del objeto de estudio esta es una investigación exploratoria con la que se pretende tener un primer acercamiento a la historia de la AU en Xalapa, con tal de que posteriormente se pueda hacer una aproximación más detallada. De acuerdo a la naturaleza de los datos utilizados esta es una investigación mixta donde se tienen en cuenta datos cualitativos y cuantitativos. Por otro lado, conforme a la temporalidad se trata de un análisis diacrónico que corresponde a la interpretación longitudinal de los inhibidores e impulsores de la AU en un periodo de tiempo determinado (1821-2023). En este caso, se siguieron los procedimientos del método histórico, propio de investigaciones de esta naturaleza en las que a partir de la comprensión de sucesos históricos se pretenden describir asuntos que puedan dar explicación a hechos actuales (Fusco, 2009).

Recolección de datos

Inicialmente, la indagación se fundamentó en los planteamientos de la investigación documental, una técnica utilizada con frecuencia para recopilar, agrupar, analizar información para su posterior presentación lógica (Gómez, 2010). Durante este proceso, la observación está presente en el análisis de datos, su identificación, selección y articulación con el objeto de estudio. Para ello, realizamos una revisión dirigida a documentos del Archivo Histórico Municipal (AHM) y libros de la Biblioteca de la Ciudad de Xalapa que estuviesen relacionados con la práctica histórica de la agricultura dentro de la ciudad. Lo anterior fue combinado con una revisión bibliográfica digital, utilizando combinaciones de las siguientes palabras clave en castellano e inglés: huerto, hortaliza, familiar, casero, urbano, Xalapa. Estos procesos se llevaron a cabo en el buscador especializado de Google Académico, pero también en la página de Facebook de Xalapa Antiguo, una asociación dedicada al análisis y opinión sobre asuntos históricos de la ciudad.

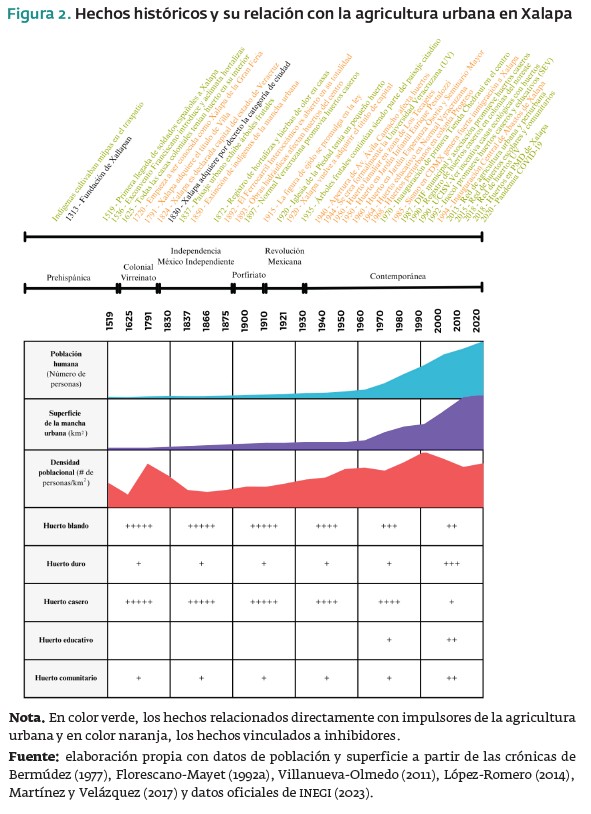

Posteriormente, se utilizaron diálogos semiestructurados para complementar los relatos de la época contemporánea tardía. Estos ejercicios se desarrollaron entre marzo y junio de 2023 con 16 personas (6 mujeres y 10 hombres) de diferentes edades, profesiones y ocupaciones (tabla 1). Se obtuvieron relatos cortos a través de conversaciones informales que surgieron de manera no planificada con algunas personas en la ciudad, estos diálogos ocurrieron en momentos cotidianos y fueron de corta duración. Según Rubí (2022), las conversaciones informales que a primera instancia se convierten en pláticas efímeras, tienen gran valor para una investigación cuando aportan datos que son significativos para el tema de investigación.

Adicionalmente, se llevó a cabo una entrevista colectiva con un grupo focal de seis personas que colaboran en el huerto del Centro Comunitario Las Minas, ubicado en una zona de colonias populares que comenzó a crecer a principios del 2000. La técnica de grupo focal busca bajo un ambiente de moderación que los participantes discutan desde su propia experiencia sobre una temática o hecho que es objeto de estudio (Escobar y Bonilla-Jimenez, 2017). Las preguntas detonadoras estuvieron enmarcadas en las siguientes categorías temáticas: presencia de huertos, tipos, impulsores clave e inhibidores preponderantes. Además, durante las entrevistas se tuvo en cuenta no solo la dimensión temporal, sino también la geográfica, por lo que se usó un mapa de la expansión de Xalapa para que las personas ubicaran sus relatos en distintas zonas de la ciudad.

Finalmente, se efectuaron entrevistas en profundidad con siete personas. Este tipo de entrevistas proporcionan la flexibilidad de guiar la conversación con una serie de preguntas preestablecidas, pero con la posibilidad de que surjan preguntas espontáneas a partir de las respuestas de las personas. Para lo anterior se utilizó el muestreo discrecional o por juicio (no probabilístico), en el que se seleccionan los sujetos de acuerdo con criterios preestablecidos. En este caso, los criterios de selección para las personas entrevistadas fueron los siguientes: a) conocimientos generales sobre temas afines como agricultura, educación y/o urbanidad; b) que fuese originaria de la Zona Metropolitana de Xalapa o haber vivido más de la mitad de su vida en dicha ciudad; y, c) tener 55 años de edad o más. Las entrevistas individuales y grupales fueron grabadas con el previo consentimiento de los participantes.

Análisis

Lo ocurrido desde la fundación de Xalapa hasta 1830 fue considerado como preámbulo de la AU, pues solo hasta ese año Xalapa fue declarada ciudad. Luego, el análisis histórico estuvo centrado a partir de la época del México Independiente (1821) hasta la contemporánea (actualidad, 2023). Las categorías de agricultura urbana se asociaron con las formas de organización de los huertos (caseros, comunitarios y educativos) y las formas de cultivo [(blando: en el suelo) y (duro: en contenedores)]. Además, de manera transversal se consideró la dinámica de la agricultura urbana a partir de sus impulsores e inhibidores. Una vez construida la línea de tiempo sobre el fenómeno, se incluyeron datos históricos de cronistas y fuentes oficiales sobre la población y superficie urbana de Xalapa, con los que se calculó la densidad poblacional. La información fue organizada en Excel (v. 2019), codificada mediante la técnica de análisis de contenido en Atlas.ti (v. 8.4) y graficada en Canva.

Validación colectiva

Los bosquejos preliminares sobre la historia de la agricultura urbana en Xalapa fueron validados colectivamente a través de un taller participativo que se realizó el 14 de junio de 2023 en el Museo de Antropología de Xalapa. Para ello se convocó a través de la Asociación Civil Xalapa Antiguo a un grupo de 25 personas que cumplieran con algunos de los criterios de las entrevistas en profundidad. Además, se procuró que los participantes viviesen o tuviesen conocimiento acerca de distintas zonas de la ciudad, para que los relatos presentaran cierto grado de representatividad geográfica. Un dato no menor fue la riqueza de perfiles diversos de los participantes, pues asistieron trabajadoras del hogar, huerteros, agrónomos, biólogos, antropólogos, historiadores, chef, docentes, entre otros. Esta actividad permitió corroborar la documentación física y digital, suprimir inconsistencias y añadir nuevos hechos para la época contemporánea.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Revisión de literatura

La literatura consultada permitió la identificación general de algunos factores que históricamente han tendido a impulsar e inhibir la agricultura urbana. En cuanto a los impulsores clave es conveniente referenciar las ciudades industriales del XIX en las que la agricultura urbana fue promovida por las autoridades locales y las grandes fábricas, que se vieron obligadas a proporcionar terrenos agrícolas a los trabajadores para favorecer la subsistencia, pero también como una estrategia de control social (Morán-Alonso y Hernández-Aja, 2011). En la primera mitad del siglo XX en el contexto de guerras mundiales, la AU fue impulsada mediante programas gubernamentales y agencias no gubernamentales para mantener la subsistencia urbana en medio de bloqueos y conflictos, así como para recuperar la economía local (Dobele y Zvirbule, 2020). Desde finales del siglo XX hasta la actualidad su promoción ha continuado siendo parte de estrategias gubernamentales, pero también con un fuerte impulso de la base social organizada. Especialmente para el autoabasto de alimentos, ocio, recuperación del paisaje, restauración de espacios públicos, educación ambiental y desarrollo comunitario (Ávila-Sánchez, 2019; Alcántara-Nieves y Larroa-Torres, 2022).

Por otro lado, los inhibidores más preponderantes para la agricultura urbana han sido la industrialización y progresiva modernización, fenómenos concatenados que en el siglo XIX llevaron a que la horticultura desapareciera casi por completo del paisaje urbano en las principales ciudades del mundo (Degenhart, 2016). Estos asuntos han traído consigo el encarecimiento de la tierra en zonas urbanas y su priorización para el uso comercial e inmobiliario, al tiempo que ocurre el crecimiento demográfico y la expansión de la mancha urbana con más calles y edificios que sellan el suelo cultivable (Zhong et al., 2020). Lo anterior ha provocado que los horticultores urbanos cuenten con espacios reducidos que con frecuencia tienen suelo con poca fertilidad, agua limitada/contaminada y luz solar insuficiente para el crecimiento óptimo de los cultivos. Finalmente, se destaca que los gobiernos citadinos con sus funciones legislativas restringen las actividades agropecuarias en las urbes por un asunto de salud pública para prevenir enfermedades (Wadumestrige-Dona et al., 2021). No obstante, estos inhibidores (incluidos los impulsores) son dinámicos, opuestos y algunas veces compartidos según el norte y el sur global, o bien dentro de la misma geografía de las ciudades, dadas las profundas desigualdades de cada contexto.

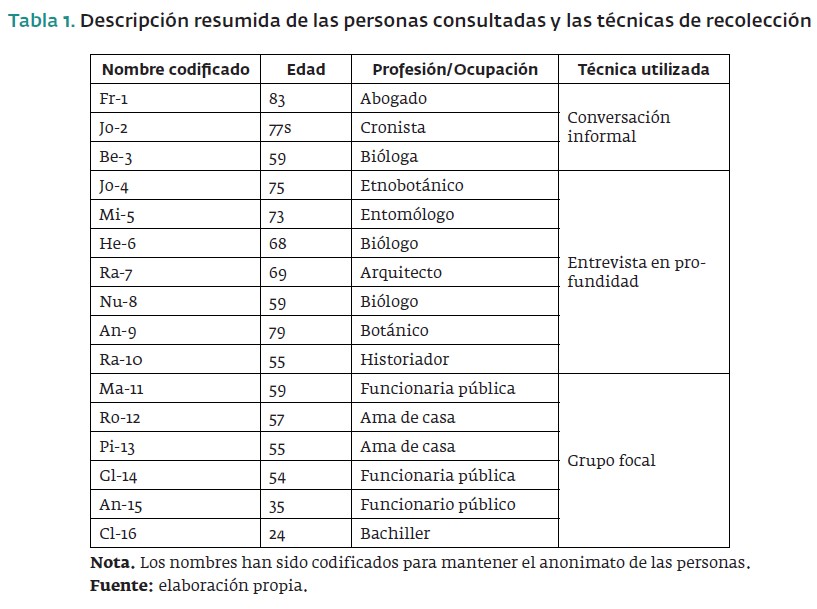

Los principales hechos históricos ocurridos en Xalapa desde su fundación hasta la actualidad, y su relación como inhibidores o impulsores de los huertos urbanos, pueden verse de manera esquemática en la figura 2. A continuación se irá esgrimiendo detalladamente lo que caracterizó a la AU en Xalapa para cada época considerada en el análisis.

Preámbulo de la agricultura urbana en Xalapa

La gran mayoría de la información disponible sugiere que la fundación de Xalapa data del año 1313, donde había comunidades de Xicalangas, Olmecas y Totonacas (Martí-Capitanachi et al., 2020). Asimismo, el consenso de los relatos describe que Xalapa estaba compuesta por caseríos más o menos dispersos que se agrupaban en cuatro barrios indígenas: al norte, Xallitic; al sur, Tehuanapan; al este, Techacapan, y, al oeste, Tlalmecapan (López-Romero, 2014). En sus inicios, según León-Fuentes (2005), "cada sector de población se desarrolló junto a un manantial que sus moradores aprovecharon para cubrir sus necesidades básicas y de trabajo, esto es, regar sus sembradíos de maíz, frijol, calabaza y otras semillas" (p. 52). Por tanto, la población local obtenía sus alimentos principalmente a través de la agricultura de subsistencia, actividad que era manejada de forma rudimental, manual y en el traspatio. Es conveniente mencionar que la topografía irregular de la zona, la presencia de suelos someros y las pocas horas diarias de luz solar, eran factores que condicionaban la baja productividad de la milpa. Durante esta época, las poblaciones indígenas de Xalapa complementaban su alimentación gracias a la recolección de frutas y hierbas de la vegetación circundante y la caza de animales del bosque de niebla (Vázquez de Espinosa, 1944).

Con la llegada de los españoles al pueblo de Xalapa, comenzó la época colonial (1521-1835) y del virreinato (1535-1821), periodos en los que empezó a gestarse el núcleo de la mancha urbana con la construcción de conventos, iglesias y casas coloniales (Castillo-Hernández, 2008). Un factor modelador de la AU fue la llegada de los españoles a estas tierras, lo que causó la introducción de cultivares usados por ellos. Así mismo, el estilo arquitectónico español incluía un espacio para el cultivo de plantas para uso familiar o en su caso monacal. En esos tiempos los sacerdotes recibían semillas procedentes de Europa y Oriente Medio, las cuales fueron aclimatando en las huertas y patios de los conventos (Pastrana, 2012). Sin duda, los conventos fueron edificaciones que en sus inicios contemplaron el huerto como un componente básico de su arquitectura, integrado plenamente a la cocina. Los monasterios eran comunidades con cierta autosuficiencia alimentaria y el huerto debió ser la base de la alimentación de la vida monacal. La alimentación de los españoles consistía en una dieta basada en el trigo, el olivo y la vid, pero también incluían hortalizas, cereales y frutas (Machuca, 2013). El primer convento que tuvo Xalapa fue el Franciscano de la Natividad de Nuestra Señora, el cual se construyó entre 1531 y 1536, en lo que hoy se conoce como el Parque Juárez en el centro de la ciudad; dicho convento tenía un huerto y es el primer indicio de huerto comunitario. Las plantas que se sembraban en el solar del templo eran cítricos, duraznos, higos, mostaza, berros de Castilla y hortalizas (Bermúdez, 1977; León-Fuentes, 2005). Paralelamente, las casas coloniales fueron adoptando la misma práctica de incluir plantas comestibles junto a sus jardines, heredando la arquitectura de España, donde predominaba un patio central y traspatio en el cual se cultivaban árboles frutales y plantas de ciclo corto (Nieto, 1971).

Cabe decir que en 1625:

Xalapa contaba con unos 2000 habitantes, indios y españoles; su suelo era fértil y se cultivaba maíz, trigo y caña de azúcar para surtir los ingenios aledaños. También contaba con estancias para la cría de mulas, ganado vacuno y granjas para la explotación de cochinillas. (Gage, 1969, p. 43)

De acuerdo a Sanders (1953) las casas tenían huertos con gran cantidad de árboles frutales de tipo cítricos como naranjas, limas, cidras y toronjas; note que estos cítricos son originarios de China. A partir de 1720 se establece la Gran Feria de Xalapa, actividad comercial que impulsaría la economía de la región y el flujo de culturas (Juárez, 1977). Para 1791 Xalapa adquiere la categoría de villa, en ese momento la población era de 7261 habitantes y según Juárez (2010):

[... ] la entonces villa de Xalapa se encontraba rodeada de bosques y extensas propiedades dedicadas al cultivo de la caña de azúcar y productos como maíz, frijol y legumbres; una población rural en la que era común la presencia de animales de corral en el traspatio. También las principales propiedades urbanas, dependiendo de su ubicación, contaban con huertos, jardines y manantiales y pozos. (p. 175)

Note que ya se distinguía una zona rural dominada por terratenientes españoles con agricultura extensiva, otra con pequeños caseríos indígenas con cultivos de traspatio, así como una parte urbana con casas coloniales que contaban con la presencia de huertos.

Hasta ese momento, la agricultura dentro de la Villa de Xalapa era tan común como en casi cualquier asentamiento rural, donde las actividades agropecuarias hacen parte de la cotidianidad (Ávila-Sánchez, 2005). Efectivamente, los precedentes de un pueblo indígena basado en la agricultura de subsistencia, así como el mestizaje con españoles que traían la práctica de cultivar dentro de conventos y casas fueron aspectos socioculturales que condicionaron dicho fenómeno. Por ejemplo, Degenhart (2016) señala que las poblaciones españolas y portuguesas influyeron fuertemente durante la conquista en la práctica de producir alimentos en las ciudades latinoamericanas, así que estos procesos no ocurrían solo en Xalapa; esto fue generalizado en la Nueva España.

Ahora bien, en este preámbulo lo más destacable es la presencia de comunidades de origen pluriétnico con costumbres de cultivar la milpa3 en la cercanía de sus caseríos. Luego, la llegada de los españoles representó la introducción de su cultura alimentaria y de su estilo arquitectónico con patios, incluyendo el solar o espacio para producir comida. Esto trajo consigo la incorporación de herramientas para facilitar el manejo y aumentar la producción, pero también se empezaba a pasar de la agricultura de subsistencia a la agricultura extensiva, pues pronto sería necesario alimentar a una población creciente. Aun así, el elemento común es que tanto las comunidades nativas como las españolas tenían la costumbre de sembrar en la cercanía a las viviendas, aunque esto era mucho más notable en la arquitectura de las casas coloniales, iglesias y conventos. Hasta este punto no podríamos llamar con certeza a lo anterior como agricultura urbana, dado que Xalapa era apenas considerada como pueblo-villa y no una urbe-ciudad.

México Independiente (1821-1877)

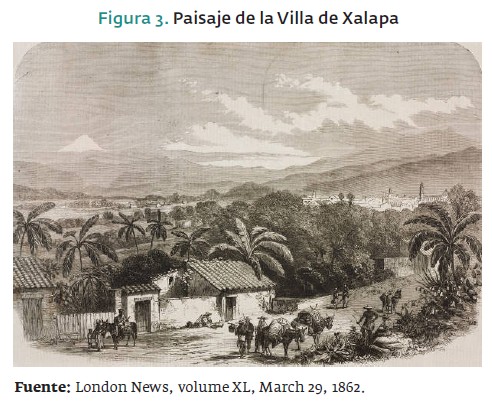

Entre 1825 y 1830 en el estado de Veracruz se presentaron oficialmente las primeras estadísticas poblacionales. El 20 de mayo de 1824 Xalapa fue declarada capital del estado de Veracruz, acontecimiento de carácter político (no poblacional). Luego, en 1830 adquiere por decreto la categoría de ciudad, por tener más de 2500 habitantes. Ahora siendo estrictos y teniendo en cuenta "lo urbano" como lo relacionado al paisaje citadino, se podría hablar de AU para Xalapa a partir de dicho año, justo en el comienzo de la época del México Independiente. En 1831 la ciudad contaba con 10 628 habitantes, el centro urbano estaba compuesto por 69 manzanas, un total de 290 casas, tres escuelas de niños de primeras letras y cuatro escuelas para la enseñanza de niñas; para ese entonces, buena parte de la población cultivaba maíz, frutas, verduras y trabajaba la apicultura (Florescano-Mayet, 1992a). Durante 1837, la población descendió a 8485 a causa del cólera morbus, en ese entonces había 491 personas dedicadas a la jornalería, de las cuales 331 estaban en la cabecera municipal, lo que ratifica la persistencia de la agricultura urbana. El resto de los jornaleros se situaban en caseríos de zonas cercanas como Las Ánimas (18), El Castillo (52) y El Molino (90) (Gobierno del Estado de Veracruz, 1998). Para estos tiempos, plantas traídas del otro lado del océano tales como los plátanos y la palma de coco eran parte del paisaje xalapeño, junto con algunos componentes vegetales nativos (figura 3).

Según Florescano-Mayet (1992a), en 1850 las comunidades indígenas fueron casi extinguidas de la mancha urbana de Xalapa, asunto que sugerimos pudo disminuir la cantidad de huertos urbanos. En 1840 ya hay evidencia de una plaza de mercado descrita por Brantz (1953): "Vi por primera vez en toda su magnificencia la profusión de frutas tropicales (y sobre todo de chirimoyas y granaditas), a las cuales debe Xalapa su nombradía. El mercado era abastecido por numerosos pequeños cultivadores de las cercanías". Algunos jornaleros de la cabecera municipal vendían parte de las cosechas de sus huertos familiares en el mercado de la ciudad (León-Fuentes, 2005). Con respecto al año de 1872, González-Jácome (1999) describe:

En la ciudad de Xalapa, las casas habitación contaban con huertos interiores, en los que estaban sembrados una serie de frutales, principalmente cítricos (naranja, limón, toronja). Para esa época, la producción de todo el cantón de Xalapa era de algodón, caña de azúcar, tabaco, chile, frijol, maíz, café, palma real, yuca, vainilla, pipin, cebada, haba, papa, legumbres, chile, zacate, purga de jalapa, frutas, árboles tintóricos, gomas y resinas. La horticultura era muy importante en el cantón de Xalapa. Incluía cultivos como acelgas, ajos, alcachofas, apio, berenjena, betabel, camote, cebolla, col, coliflor, colinabo, cilantro, chícharo, chile, epazote, espárrago, hongos, jaltomate, lechuga, lenteja, nabo, orégano, rábano, romeritos, remolacha, tomate, tomillo, verdolaga, zanahoria, yuca y calabaza. (pp. 202-203)

En esta época se destaca la presencia de huertos urbanos debido a que la agricultura seguía siendo una de las actividades económicas más importantes en Xalapa. También se podría inferir que los huertos caseros pudieron ser útiles para la autosuficiencia de los hogares en aquellos escenarios de brotes de cólera, cuando las familias posiblemente tenían temor de exponerse y contagiarse. Por otro lado, el inhibidor más determinante de la agricultura urbana en esta época tiene que ver posiblemente con la diversificación de actividades económicas más allá de la agricultura. Asimismo, la presencia del mercado pudo tener un doble efecto; primero, como inhibidor, pues la oferta permanente de alimentos reduce paulatinamente la necesidad de cultivar; y segundo, como impulsor, pues el mercado pudo representar una oportunidad de crecimiento para los jornaleros urbanos. En este punto es conveniente mencionar que la presencia de un mercado local de alimentos ratifica la oferta propiciada por la generación de excedentes en la zona; la demanda por parte de una población creciente que ya no se dedicaba exclusivamente a la agricultura y la necesidad de intercambiar por parte de otro sector de la población para tener acceso a otros tipos de alimentos que no se producían en casa o la zona. Por último, se resalta la combinación de cultivos con una gran diversidad de plantas nativas e introducidas de tipo frutales, hortalizas y hierbas, así como la incorporación de la apicultura y la producción de hongos. Entre las plantas nativas destaca la purga de Xalapa (Ipomea purga y otras del complejo "raíces de jalapa") que fue tan importante como laxante y para purgar, que tomó su nombre de este poblado.

Época del Porfiriato (1877-1910)

En esta época hubo un gran auge económico en el país basándose en la exportación de materias primas y alimentos, al mismo tiempo que la inequidad social y el autoritarismo gubernamental se agudizaron (Zuleta, 2000). Xalapa experimentó una importante modernización agrícola para impulsar los cultivos de café, tabaco y algodón, los cuales estaban asociados al soporte de la reciente red ferroviaria (de Guevara-Zárate, 2013). Lo anterior provocó una crucial elevación demográfica, pasando de 11 mil habitantes en 1877 a más de 23 mil en 1910 (Velázquez-Ortiz, 1991). En aquellos tiempos, producto del crecimiento demográfico, empezó a aumentar la demanda de agua y algunas obras hidráulicas fueron necesarias para traer el agua desde el manantial ubicado en el Parque Los Tecajetes hasta el centro de la ciudad (León-Fuentes, 2016). Sin embargo, estas obras causaron algunos daños a los huertos caseros, así está evidenciado en el Archivo Histórico Municipal de Xalapa:

La Comisión del Agua en cabildo acordó suspender la obra hasta liberar los derechos del público el 23 de mayo de 1893. Otra situación similar, la presentaron Joaquín Montes de Oca y Néstor Acosta, quienes tenían casa y solares con huertos y ganado en los terrenos por donde descendían muchas piedras, arena y tierra de la excavación misma que con las lluvias rodaban y destruían huertos en la parte baja. (AHM, f: México Independiente, 1893, c. 52, exp.10, p.1, 93 y 94 y caja 52, exp.10, p.1, 112-113)

Por otro lado, la profesora Carmen Martínez Aguilar, egresada de la Escuela Normal de Xalapa en 1897, destaca para la época que "propuso tener en casa un huerto donde se encuentren flores, frutas y yerbas que sean de uso diario, con el objetivo de tener una buena alimentación y economizar en gasto de alimentos" (Pedroza-Cervantes, 2021, p. 141). Esta es la primera evidencia de la promoción de huertos caseros desde instituciones educativas.

Durante el Porfiriato muchos de los inhibidores mencionados en la época anterior se acentuaron profundamente para generar en cascada muchos efectos negativos sobre la agricultura urbana. Hacia finales del siglo XIX, Xalapa comenzó su proceso de industrialización con la fundación de empresas textiles, la llegada del ferrocarril y la agricultura de exportación, asuntos que fueron modificando prácticas, costumbres y oficios (Florescano-Mayet, 1992b). Así, el inhibidor más determinante fue la agricultura de exportación (café, tabaco y algodón), la cual probablemente redujo la producción local de frutas y verduras, y atrajo a los jornaleros urbanos en busca de mejores salarios. También creció drásticamente la población, así como la mancha urbana que con sus obras iba afectando la cantidad y calidad de los huertos caseros. Asimismo, aumentó la demanda de alimentos frescos y locales, y como la mayoría de las tierras estaban dedicadas a la agricultura de exportación, la agricultura urbana se había reducido y no podía abastecer completamente. Entonces hubo necesidad de que el mercado local dependiera cada vez más de poblaciones circundantes y lejanas, asunto que incrementó los precios de los alimentos. Ahora bien, el único impulsor notable eran las instituciones educativas que, al darse cuenta de esta situación, promovían retomar y crear nuevos huertos caseros. Desde entonces empezaron a desarrollar procesos de sensibilización para generar conciencia sobre la necesidad de cultivar nuestros propios alimentos y su relación con una buena alimentación.

Época de la revolución mexicana (1910-1929)

Las inequidades sociales exacerbadas en el Porfiriato condujeron a la Revolución Mexicana. Hay poca información sobre la AU para el período revolucionario, la única referencia que se tiene para finales de los años veinte es la de un pequeño huerto en la parte trasera de la Iglesia La Piedad, sobre el Camino Nacional (hoy calle 20 de Noviembre). Con esta referencia se vuelve a conectar un vínculo con los huertos de los conventos, lo cual ratifica la importancia de esta comunidad religiosa en dicho fenómeno, aunque no podríamos asegurar si fueron constantes desde la época colonial. Dicho espacio cultivado desapareció posteriormente para convertirse en parte de la actual calle Gral. Adalberto Tejeda de la colonia Pumar. Cabe resaltar que para ese entonces, la calle 20 de Noviembre hacía parte de la zona periurbana y era uno de los límites de la ciudad. Adicionalmente, algunas evidencias fotográficas del acervo de Xalapa Antiguo muestran cultivos de milpas (zonas agrícolas), cafetales y platanales en la cercanía de las viviendas del Camino Nacional.

Durante estos años, un posible inhibidor de la AU en Xalapa fue el hecho de que muchos campesinos e indígenas se unieron a las fuerzas revolucionarias y participaron en la lucha por la tierra, posiblemente descuidando las actividades agrícolas. El contexto de guerra y las frecuentes invasiones militares en Xalapa por grupos armados condujeron a epidemias y hambrunas, donde la agricultura urbana no proveía suficientes alimentos (Florescano-Mayet, 1992b). En esta época comenzó la repartición de tierras en núcleos agrarios bajo la modalidad de ejidos4, lo cual produjo numerosas solicitudes por parte de jornaleros urbanos de Xalapa (Hernández y Romero, 2021). En 1920 ocurrió la concentración definitiva de los poderes administrativos en Xalapa, la cual es nombrada capital del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Estos dos últimos hechos en definitiva marcaron una brecha profunda entre lo urbano y lo rural (Velázquez-Hernández y López-Romero, 2021), pues las actividades agrícolas estarían siendo trasladadas mayormente a las áreas rurales, lo cual agudizaría el declive de huertos caseros dentro de la ciudad, aunque eran notables en las zonas periurbanas.

Época contemporánea (1929-actualidad)

Este es un periodo en el que la ciudad comenzó paulatinamente su proceso de transformación en virtud de modernizarse (Palma-Grayeb, 2002). Esto trajo consigo la reconfiguración de trazos viales; por ejemplo, en 1940 se daba apertura a la Av. Ávila Camacho, en medio de patios y huertos de las casas de las calles Úrsulo Galván y Juárez en el centro de la ciudad. De esta manera, las ideas de desarrollo dictaron rápidamente las pautas para construir una urbe moderna en la que no se concebía la producción de alimentos (Olmedo, 2011). Posteriormente, la creación de la Universidad Veracruzana (1944) y múltiples instituciones representaron una punta de lanza para instaurar la modernización citadina y profesionalizar los oficios que se habían diversificado.

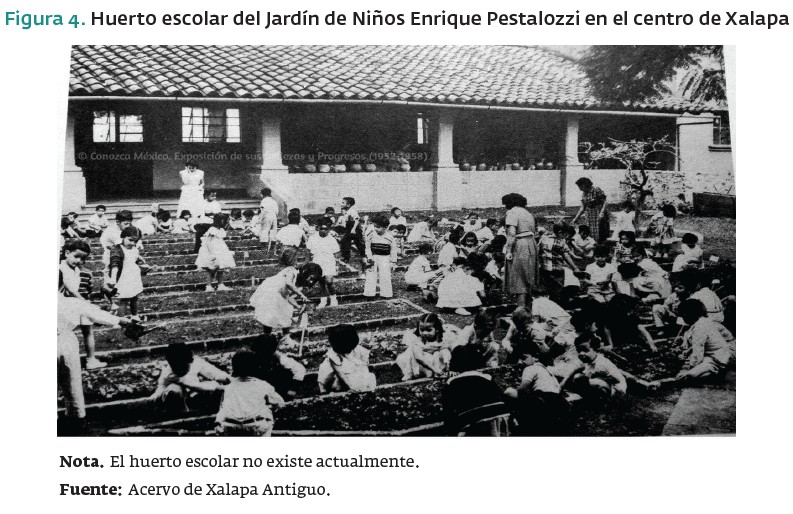

De 1950 en adelante comienzan a concentrarse los recuerdos de huertos que permanecen en la memoria colectiva de las personas consultadas. A diferencia de otras épocas, dichos huertos ya no son solo caseros y comunitarios, sino también educativos. Una de las iniciativas de huerto escolar más notable es cercana a 1950, promovida por una docente normalista en la Escuela Vocacional y del Hogar Enrique Pestalozzi (figura 4).

Para esta misma década, Fr-1 enunció que:

En los tiempos de 1953 la mayoría de las casas del centro tenían traspatio donde se sembraban hierbas y hortalizas, yo recuerdo que cuando iba a la escuela en el centro había un huerto de traspatio de un chino, cerca al centro en la calle que de Hidalgo va hacia el estadio xalapeño. También recuerdo otro huerto bonito cerca del IMAC hacia Coapexpan, ese era más grande y se veían hortalizas como lechugas y rábanos.

De acuerdo a Ra-10, entre 1955-1966, desde que sus familiares llegaron a Xalapa siempre hubo hortalizas en las casas:

En Xallitic a un costado de los lavaderos había un solar grande donde en cuartos improvisados vivían sus familiares que trabajaron en su recuperación, particularmente en el huerto donde sembraban maíz y frijol, así como chayotes, chiles largos y yerbas medicinales y de olor; las medicinales eran importantes porque quienes sabían algo de herbolaria las usaban para intercambiar productos por sanar. Mi abuela sabía de hierbas y hacía menjurjes que ayudaban a sanar y pronto algunas de las mujeres que vivían en Xallitic y cercanas a la Plaza del Carbón, iban a visitarla y le llevaban alimentos a cambio de sus preparados de hierbas.

Por su parte, Mi-5 describió algunos huertos comunitarios asociados a comunidades religiosas que ya funcionaban en 1959:

El Seminario Mayor, ubicado al fondo de San Bruno, presentaba un huerto grande en el que los sacerdotes, jóvenes y niños cultivaban maíz y hortalizas para alimentar a la comunidad eclesiástica. También tenían vacas que pastoreaban ahí mismo y las alimentaban con los rastrojos del maíz. Desde mi casa también podía ver un huerto grande en el Seminario Menor que está sobre Ávila Camacho y que llegaba hasta Úrsulo Galván, ese huerto era para autoconsumo y para la venta.

En la actualidad, los huertos en iglesias y seminarios religiosos son escasos y se desconocen las razones y el momento exacto en que dejaron de funcionar en este tipo de espacios. Durante la década del 60 del siglo pasado comenzó un importante crecimiento demográfico (figura 2) motivado por cambios en la economía local, pues la decadencia de las actividades agropecuarias e industriales derivaron en la consolidación de los servicios terciarios como la principal actividad económica y con ello la acelerada expansión de la mancha urbana. Con lo anterior, los huertos caseros del centro de la ciudad se redujeron en cantidad y extensión, debido a la subdivisión de predios para la proliferación de locales comerciales, lo cual comenzó a moldear la relación centro-periferia (Thiébaut y Velázquez-Hernández, 2017). Aun así, algunas casas del centro todavía conservan sus traspatios hasta la fecha con árboles frutales, así como plantas medicinales, aromáticas y condimenticias. Al respecto, Jo-2 menciona:

Antes era común ver chayotes y chilacayotes en las cercas de las casas xalapeñas, así como distintos árboles comestibles en las calles. Por ejemplo, capulín, guayabo, jinicuil, cafetos, izote y el sauco del que se aprovechaban sus flores para hacer agua de sabor y las bayas para vino. La gente recolectaba arvenses comestibles y otras plantas medicinales.

Todavía en los años 60, algunas colonias colindantes con el centro de la ciudad tenían una gran cantidad de huertos caseros. Así lo ratificó Un-8:

Para los años 60 en la casa de mis abuelos teníamos un patio con jardín de flores, luego en el traspatio huerto teníamos frutales, naranja, guayaba, chayote, laurel, aguacate, berenjena, Cecropia para la que se usaba para la diabetes; también teníamos cerdos y gallinas. Al frente de mi casa tenían un huerto mucho más grande con jinicuil, café y otros árboles; en la colonia 2 de Abril ocho de cada diez casas tenían huerto casero.

Por otro lado, en 1965, la Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Rébsamen adquirió el terreno que hoy ocupa junto con 4.5 hectáreas anexas entre la Av. Xalapa y Av. Ruiz Cortínez. Inicialmente, estos espacios eran manejados por docentes y estudiantes para la producción agrícola, ya que los futuros docentes comenzarían su vida profesional en comunidades rurales y necesitaban conocimientos básicos de dicho contexto (Birman, 2015). Esta actividad fue eliminada de los programas de estudio como otro resultado de las reformas de 1984, luego ha sido retomada de forma intermitente con iniciativas aisladas hasta la fecha como el huerto que dirige el Centro de Educación para la Sustentabilidad. Otros casos de huertos educativos para la década del 60 fueron señalados para algunas instituciones como la Primaria Enrique C. Rébsamen ubicada en la zona centro de Xalapa (Ra-7), la Primaria Carlos A. Carrillo de Av. Ávila Camacho con Av. Xalapa (Nu-8) y el Jardín Infantil Esperanza Osorio (Ma-11, Ro-12).

Además de huertos caseros se encontraban las "quintas", fracciones de terreno adjudicadas a hacendados con gran poder adquisitivo, las cuales incluían sembradíos con alguna vivienda adjunta y cuarterías para los trabajadores. En Xalapa estas quintas se encontraban a las afueras de la ciudad, por ejemplo, al norte, la "Quinta del Puente" cerca a Banderilla; la "Quinta Tecuanapan" en la actual Colonia Obrero Campesina; al sur la "Quinta de las Rosas" cerca del mercado San José y casi junto a esta la "Quinta de la Piedad" que colindaba con la Iglesia de La Piedad. Ra-10 recuerda que vivió en esta última siendo niño:

Entre 1967-1970 mis abuelos trabajaban en la quinta, cosechaban de los árboles manzanas, guayabas, muchas naranjas y jinicuiles. Del huerto había lechugas, rábanos y hierbas medicinales y de olor. También crecían muchos chayotes. Mi abuela y mi tía, salían al mercado de San José e intercambiaban algunas hortalizas, yerbas y frutas y junto con un poco de dinero, adquirían carne, leche y otros productos. Luego, nos mudamos al barrio de Santiaguito (cerca de la Estación del Ferrocarril). Mi abuela continuó sembrando en el patio y realizando intercambios en los huertos comunitarios de los ferrocarrileros de los sauces.

Aquí es importante destacar la costumbre de producción en los huertos e intercambios con otras personas para obtener no solo otros vegetales, sino también carnes y lácteos, práctica que contribuía a una alimentación balanceada.

En la década del 70, se instala en Xalapa y el país, la primera gran tienda de autoservicio, hecho que expandió la introducción de alimentos ultraprocesados y que probablemente incidió en la reducción del consumo de frutas y verduras locales (Tena et al., 2021). Aún en este contexto, Jo-2 destaca que "en los años 70 todavía era común la recolección de alimentos dentro de la ciudad, especialmente las personas recolectaban berros en el manantial del parque que lleva el mismo nombre en el centro de la ciudad". Este relato nos remite a la recolección de alimentos que ocurría en la época prehispánica y es posiblemente esta una de las últimas referencias de la recolección de alimentos en la ciudad, práctica que se ha ido extinguiendo. Por su parte, Nu-8 recuerda que: "Para los 70 cuando me mudé a la calle Moctezuma en la colonia centro, ahí en el patio teníamos plátano, durazno, pera, manzana criolla, higo y yo de niño sembré maíz y rábanos". Por su parte, la profesora Be-3 menciona que: "En los años 70 yo iba caminando desde mi casa en el centro hasta el Parque Los Tecajetes y recuerdo que había algunas hortalizas, las cuales eran regadas con agua del manantial". Según Fr-1, este huerto fue iniciado por la familia china Chang-Mota en la década del 50, cuando las tierras no hacían parte de la zona periurbana; posteriormente, los cultivos fueron cuidados por la familia Nabor-Díaz, hasta los años 70 cuando el Ayuntamiento de Xalapa expropió los terrenos para construir un zoológico, hoy es un parque ecológico.

En la década del 80 ocurrieron dos fenómenos que posiblemente funcionaron como inhibidores de la agricultura urbana. El primero es el sismo del 85 en la Ciudad de México, evento catastrófico que provocó la inmigración de una gran cantidad de personas citadinas a Xalapa, asunto que aceleró el crecimiento demográfico y de la mancha urbana. El segundo, es la creación de una gran cadena de tiendas locales de conveniencia en 1986, hecho que vendría a profundizar la venta de alimentos ultraprocesados. Un año después surgió un impulsor clave de huertos urbanos en la ciudad, se trata de la Comisión de Lucha por el Abasto, un movimiento social liderado por mujeres que llegó a tener presencia en 30 colonias en la ciudad de Xalapa; algunos de sus proyectos de huertos eran en colaboración con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal (Guadarrama-Olivera, 2001). Desde estas fechas el DIF viene siendo un impulsor clave de los huertos urbanos para apoyar la autosuficiencia alimentaria de comunidades vulnerables de la ciudad. Lo anterior mediante la provisión de espacios para la siembra colectiva, semillas, herramientas y asesoría técnica para la implementación de huertos caseros, educativos y comunitarios. Con respecto a otras organizaciones, He-6 añadió que la Unión de Colonos, Inquilinos y Solicitantes de Vivienda en Veracruz (UCISV-Ver) también impulsaron huertos como parte de un paquete de ecotecnias en casas ecológicas.

En cuanto a la década de los 90 del siglo XX, se destaca la presencia de huertos caseros en colonias periurbanas de Xalapa que venían siendo pobladas y en muchos casos invadidas por comunidades de zonas rurales aledañas (López-Moreno, 1993). Ra-7 ratificó que en ese tiempo en las colonias periféricas ubicadas en el noreste de la ciudad "casi todas las casas tenían huertos de 5x5 m donde cultivaban maíz y hortalizas; también era común ver en las banquetas y los traspatios algunos árboles de limón, naranja, aguacate y plátano". Él cree que "las personas tenían hierbas en macetas y plantas medicinales porque ir al médico y comprar medicina era costoso". De esta manera, la agricultura urbana fue poco a poco desplazándose, aunque no extinguiéndose, desde el centro hacia otras colonias de la ciudad, donde permanecen hasta la fecha una gran cantidad de comunidades con amplias nociones de campo. Este fenómeno ha sucedido de manera similar en Ciudad de México, Guadalajara y San Luis Potosí, donde prevalece la agricultura periurbana (Torres-Lima y Rodríguez-Sánchez, 2006; del Angel-Pérez et al., 2018).

Entre finales de los 90 y principios de los 2000, algunos grupos vulnerables de la ciudad comenzaron una fuerte migración a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida, esto desencadenó el fenómeno de envío de remesas para la ampliación de los asentamientos humanos (Mestries, 2006). Con lo anterior, probablemente los huertos caseros de las zonas periféricas comenzaron a reducirse, pero incrementaron otras manifestaciones de huertos en azoteas y balcones. Por otro lado, en 1994 se inauguró la Central de Abastos de Xalapa, esto propició la introducción de alimentos a la ciudad en grandes cantidades, lo cual posiblemente promovió que los huertos caseros dejasen de ser una actividad de subsistencia para muchas familias. Sin duda, las estructuras de supermercados cambian profundamente la relación de las personas con su alimentación, la agricultura y el campo (Trinh et al., 2019); paradójicamente ahora hay inseguridad alimentaria en Xalapa por la alta dependencia de otras regiones del país.

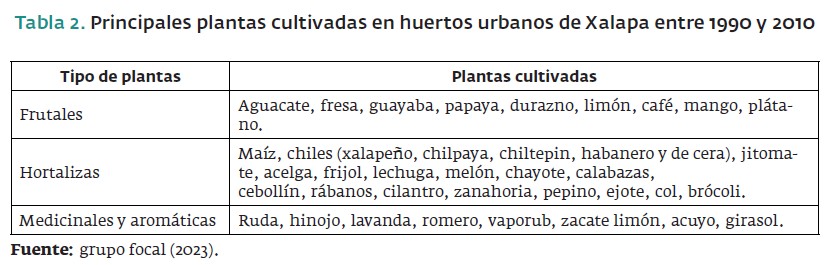

Aun frente a estos inhibidores, muchos huertos educativos y comunitarios permanecieron y comenzaron a desarrollarse a finales de los 90 del siglo pasado en distintas partes de la ciudad. En este sentido, el grupo focal puntualizó que algunas instituciones educativas que tenían huerto para esos tiempos eran: la Escuela Primaria Héroes de Nacozari (Col. Ferrocarrilera), Colegio Nuestro Mundo (Col. Emiliano Zapata), Telesecundaria Carolino Anaya (Col. Carolino Anaya), Escuela Secundaria General 4 David Alfaro Siqueiros (Col. Badillo). Asimismo, dos de los participantes destacaron el huerto comunitario de la colonia Nacional que funciona desde principios de siglo XXI y que es liderado por un grupo de mujeres de escasos recursos económicos. Estos huertos estaban conformados por camas de cultivos y pocas veces se ocupaban macetas, solo ocasionalmente para hierbas de olor. A propósito de su agrobiodiversidad, los participantes destacaron una lista de estas (tabla 2).

En la primera década del siglo XXI, la agricultura urbana en Xalapa continuó desarrollándose y algunas instituciones comenzaron a ser clave en el impulso de este tipo de iniciativas. Por ejemplo, An-9 destacó al Instituto de Ecología A. C., como un impulsor relevante:

Desde 1992, el personal del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero viene impartiendo cursos y talleres de iniciación a la horticultura y arboricultura dirigidos a la población xalapeña, especialmente a mujeres para que aprendan a construir sus propios huertos caseros. También, el Inecol en vinculación con la Secretaría de Educación de Veracruz viene desarrollando desde 2011 el Fairchild Challenge. Un concurso dirigido a las escuelas para que docentes y estudiantes desarrollen proyectos ambientales innovadores, durante este tiempo, muchos participantes eligen la construcción de huertos escolares.

Para facilitar este tipo de procesos, dicho Jardín Botánico cuenta con algunas áreas demostrativas destinadas al cultivo de plantas medicinales, una milpa, y, recientemente, mesas para la siembra de hortalizas y plantas alimenticias no convencionales.

En la segunda década del siglo XXI, el fenómeno de la agricultura urbana en Xalapa comenzó a tomar mayor fuerza desde la base social con iniciativas vinculadas a la agroecología (Escalona-Aguilar y Menchaca, 2023). Incluso la participación juvenil ha sido esencial para la recuperación y apropiación de terrenos baldíos y espacios públicos, los mismos que se han transformado en huertos comunitarios (Kuri-Camacho, 2016). En este escenario favorable se conformó en 2013 la Red de Agricultura Urbana y Periurbana, en 2015 la Red de Huertos Escolares y Comunitarios y en 2018 la Red de Huertos de la Universidad Veracruzana. En el año 2018, los huertos urbanos aparecen explícitamente en el Plan Municipal de Desarrollo (20182021) como una de las acciones prioritarias para promoverse a través de los Centros de Gestión Comunitaria en colonias populares y mediante el recientemente creado Departamento de Agroecología y Educación Ambiental.

Durante la pandemia causada por la COVID-19 una gran cantidad de huertos urbanos emergieron en la ciudad como una actividad de esparcimiento, pero también gracias a una serie de impulsores clave. En ese periodo, estuvo muy activa la Red de Agricultura Urbana y Periurbana de Xalapa con transmisiones en vivo en las que se desarrollaban temáticas sobre técnicas de manejo. También emergieron los Grupos de Apoyo Para la Producción de Alimentos en Casa (APAC), una iniciativa incentivada en 2020 por la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana. Además, entre 2020 y 2021 el Ayuntamiento de Xalapa en colaboración con el Huerto Agroecológico de la Facultad de Biología de la UV, estuvieron ofreciendo masivamente una serie de capacitaciones virtuales sobre huertos caseros y compostaje, otorgando en muchas ocasiones semillas y composta. Después de la pandemia (2023), la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca en colaboración con la Universidad Veracruzana Intercultural, vienen apoyando procesos de extensionismo urbano para la construcción de huertos comunitarios. Con todo lo anterior, la agricultura urbana se ha visto fortalecida en los últimos años y se avizora un futuro donde este fenómeno continúe afianzándose.

Algunos intereses y propósitos que han conducido a las personas a implementar huertos urbanos en la zona son básicamente la necesidad de alimentos y medicina. No obstante, destaca la conciencia de su importancia para la salud, alimentación y autosuficiencia, así como la satisfacción que genera consumir vegetales limpios, frescos y saludables. En el caso de San Cristóbal de las Casas (Chiapas), la agricultura urbana sucede similarmente por motivaciones alimentarias, ambientales y socioculturales (Calderón-Cisneros, 2016). Otros aspectos emergentes fueron la vinculación de la siembra en la ciudad con las prácticas de cuidado del cuerpo y el territorio, incluida la nostalgia por el campo. En ciudades como Medellín y Bogotá se han relacionado los huertos urbanos con la ética del cuidado y actitudes ambientales (Molina-Posada et al., 2019; Peña-Sarmiento y Veselovschi, 2019). En general, los horticultores urbanos enfatizan en los beneficios terapéuticos y emocionales de sembrar en medio del caos que representa la ciudad, particularmente lo asocian con una actividad que genera bienestar.

Así pues, los impulsores iniciales de estas iniciativas han sido las comunidades católicas a través de sus conventos y seminarios religiosos, tal como lo hicieron las comunidades franciscanas en Uruapan (Michoacán) y las principales ciudades mexicanas (Sánchez y Alfaro, 2013). Asimismo, en Xalapa los huertos han sido promovidos por escuelas e instituciones de educación superior, algunas dependencias gubernamentales y organizaciones no gubernamentales (Rosas-Domínguez et al., 2023). Es importante resaltar el papel que ha tenido la ciudadanía en gestionar huertos comunitarios y redes de consumo alternativo desde la defensa del territorio (Escalona-Aguilar y Menchaca, 2023). Además, es importante destacar los diversos grupos de mujeres que han impulsado huertos escolares (Merçon et al., 2018), incluidas las que cultivan en huertos caseros y colaboran en huertos comunitarios de toda la ciudad. Ya se ha destacado el rol protagónico y la capacidad de gestión que tienen las agricultoras dentro de zonas urbanas como Cardel (Villarruel-López, 2019), Ciudad de México (Moreno-Gaytán et al., 2019) y Lima (Solari-Pérez et al., 2019).

Por último, los inhibidores de este fenómeno han sido el crecimiento poblacional y la expansión desordenada de la mancha urbana que ha sellado el suelo cultivable. En la actualidad, la gestión de la salud del suelo es uno de los principales desafíos de la agricultura urbana, ya que representa la columna vertebral de la producción de alimentos en las ciudades (Salomon y Cavagnaro, 2022). Otros aspectos mencionados fueron la modernidad y la pérdida de la cultura campesina, o bien la erosión de valores rurales, junto con la falta de conciencia y la poca convicción por acciones ambientales. Por ejemplo, la siembra en la ciudad puede llegar a asociarse con pobreza y ser motivo de vergüenza para algunas personas. Finalmente, la falta de tiempo por el estilo de vida acelerado de las personas citadinas es otro aspecto crucial que condiciona el desarrollo de huertos caseros y mucho más el de huertos comunitarios, donde es indispensable coincidir en horarios. Al respecto, se ha documentado que los intereses personales y las relaciones humanas no empáticas son de las principales barreras para la agricultura urbana a nivel mundial (Wadumestrige-Dona et al., 2021). Algunas fuerzas limitantes para otras ciudades y que pudieran aplicar para Xalapa son la falta de agua, la ausencia de espacios amplios y sin sombra, la preferencia por el césped y especies ornamentales, así como la dependencia por la compra de alimentos.

CONCLUSIONES

En definitiva, las comunidades asociadas a Xalapa han tenido desde sus inicios una relación latente con la agricultura, que ha estado marcada por dinámicas profundas. En este sentido, el preámbulo de la agricultura urbana estuvo dado por hechos esenciales que atañen a las épocas prehispánicas, colonial y virreinal, cuando Xalapa todavía era pueblo y villa con vocación agrícola. Paulatinamente, ocurrió un sincretismo biocultural donde coexistieron y se integraron los cultivos y prácticas de las comunidades indígenas y españolas, en ambos casos con sembradíos contiguos y/o en el patio-traspatio de las viviendas. Ahora bien, a partir de la época del México Independiente es prudente hablar de agricultura urbana en Xalapa, pues es cuando este asentamiento adquiere el título de ciudad. Dicho fenómeno continuó vinculado fuertemente al autoabastecimiento durante las épocas siguientes, hasta mediados del siglo XX cuando la ciudad comenzó su proceso de modernización. En perspectiva, es destacable la continuidad de los alimentos que son la base del consumo y la cultura alimentaria de esta región; por ejemplo, maíz, frijol, calabaza, chayote, epazote, jinicuil, guayaba, así como la permanencia de otras introducidas como lechuga, acelga, zanahoria, romero, durazno, entre otras.

Al igual que en otras ciudades, la agricultura urbana en Xalapa se ha visto inhibida por la industrialización y modernización, así como por el crecimiento poblacional y la expansión desordenada de la mancha urbana. Sin embargo, algunos factores particulares que han cohibido este fenómeno en la capital veracruzana son la expulsión temprana de las comunidades indígenas de la urbe. Asimismo, la diversificación de oficios más allá de la agricultura y la migración de personas al norte en búsqueda de mejores condiciones de vida, o el envío de remesas para remodelar casas con prototipos más citadinos y menos rurales. De forma paralela, algunos inhibidores económicos han sido la aparición y proliferación de los mercados de alimentos, supermercados de autoservicio, tiendas de conveniencia y la central de abastos, los cuales favorecieron el acceso masivo a los alimentos, pero alteraron las dietas locales, las costumbres de intercambio y suprimieron paulatinamente la necesidad de tener que sembrar. Además, la designación de capital de Veracruz, junto con las leyes ejidales y las políticas urbanas de salubridad han condicionado profundamente la relación de la ciudad con el campo.

Similar a otras urbes, la agricultura urbana en Xalapa se ha visto impulsada por el gobierno local mediante políticas públicas y programas de asistencia alimentaria con la implementación de huertos caseros y educativos. Del mismo modo, los movimientos sociales y la base comunitaria organizada han sido fundamentales para que los huertos urbanos hayan sido promovidos con gran ímpetu. No obstante, en este caso de estudio es indispensable mencionar la importancia de las personas indígenas y campesinas con saberes agronómicos que tienen un fuerte arraigo por esta actividad que hace parte de sus formas de vida. Esto ha propiciado que las comunidades continúen sembrando, ya sea que decidan reproducir la práctica en el mismo lugar citadino por vocación o tradición familiar de mantener el espacio cultivado, o bien lo realizan en nuevos sitios siendo inmigrantes rurales para continuar conectados con las costumbres que se añoran. Adicionalmente, sobresale el rol de las mujeres que han promovido los huertos como una práctica individual, pero también desde espacios universitarios, organizaciones civiles y colectividades.

Finalmente, en su continuidad es crucial el hecho de que Xalapa es una ciudad media, en la que todavía se difuminan las actividades agrícolas desde la periferia hacia las comunidades rurales. Sin embargo, lo peculiar es que sus objetivos se han ampliado desde propósitos alimentarios hacia intereses como la defensa del territorio, recuperación del espacio público, reconstrucción de tejido social, impulso de la participación social, incluidos procesos formativos y de educación ambiental. Esto último se correlaciona en gran medida con el hecho de que Xalapa es una ciudad de estudiantes donde prevalecen numerosas colectividades con fuertes vínculos a distintos movimientos sociales. Sin duda, esto ha sido esencial para mantener la resistencia de cultivar en la urbe y ser un referente para otras ciudades del país.

1 Los autores agradecen a las personas participantes en la documentación y validación participativa, Xalapa Antiguo A. C., así como al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT), que ha pasado a ser la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), por la beca doctoral y el apoyo ofrecido en el marco del PRONAII-CONACyT 321285 "Agroforestería agroecológica urbana y periurbana en México para nuestras soberanías (alimentarias)".

2 "Las ciudades medias, aquellas en un rango de población de entre 500 mil y 1 millón de habitantes, emergen con mayor potencial para liderar un futuro económico inclusivo y sustentable que reduzca la brecha entre lo urbano y lo rural" (García-Meza et al., 2019, p. 2).

3 Parcela agrícola tradicional conformada generalmente por policultivos donde la especie principal es el maíz.

4 Un tipo de propiedad común o corporativa donde hay un núcleo o corporación que es propietaria de las tierras. Los campesinos que la forman son titulares de una serie de derechos individuales (Flores, 2008).

BIBLIOGRAFÍA

Fuentes primarias

Archivo

Archivo Histórico Municipal de Xalapa, Veracruz, México. Actas de Cabildo, Secretaría y México Independiente.

Documentación primaria impresa y digital

Alcántara-Nieves, N. y Larroa-Torres, R. M. (2022). La multifuncionalidad de los huertos urbanos en la Ciudad de México. Espiral (Guadalajara), 29(83), 187-229. https://bit.ly/3NMaS37

Ávila-Sánchez, H. (2019). Agricultura urbana y periurbana: Reconfiguraciones territoriales y potencialidades en torno a los sistemas alimentarios urbanos. Investigaciones Geográficas, (98), 1-21. https://dx.doi.org/10.14350/rig.59785

Ávila-Sánchez, H. (2005). Lo urbano-rural, ¿nuevas expresiones territoriales? Cuernavaca: Universidad Nacional Autónoma de México.

Bermúdez, G. G. (1977). Jalapa en el siglo XVI (Tesis de maestría). Universidad Veracruzana, México. http://cdigital.uv.mx/handle/1944/51731

Birman, G. (2015). Análisis de una experiencia de educación para la sustentabilidad a través de la perma-cultura en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, Enrique C. Rébsamen (Tesis de maestría). Universidad Veracruzana, México.

Brantz, M. (1953). México: lo que fue y lo que es. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica (Biblioteca Americana).

Calderón-Cisneros, A. (2016). Agricultura urbana familiar en una ciudad media en Chiapas. Implicaciones para la sustentabilidad urbana. Estudios sociales, 26(48), 101-129. https://bit.ly/3sXGuLH

Castillo-Campos, G. (1991). Vegetación y flora del municipio de Xalapa. Instituto de Ecología, A. C.

Castillo-Hernández, E. (2008). La presencia colonial en Xalapa: los retablos del monasterio de San Francisco. La Palabra y El Hombre, (5), 1-3. https://bit.ly/3ZlyHUd

De Guevara-Zárate, J. D. L. (2013). Las transformaciones urbanas de Xalapa en el porfiriato, 1877-1910 (Tesis doctoral). Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea, España.

Degenhart, B. (2016). La agricultura urbana: un fenómeno global. Nueva sociedad, 262, 133146. https://biblat.unam.mx/hevila/Nuevasociedad/2016/no262/12.pdf

Del Angel-Pérez, A. L., Tapia-Naranjo, C. A., Villagómez-Del Angel, T. E., Uzcanga-Pérez, N. y Hernández-Estrada, C. (2018). Capital social, redes sociales y liderazgo en agricultura familiar periurbana en México. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, 9(6), 11371148. https://doi.org/10.29312/remexca.v9i6.1579

Dobele, M. y Zvirbule, A. (2020). The concept of urban agriculture-Historical development and tendencies. Rural Sustainability Research, 43(338), 20-26. https://doi.org/10.2478/plua-2020-0003

Drescher, A. W., Isendahl, C., Cruz, M. C., Karg, H. y Menakanit, A. (2021). Urban and peri-urban agriculture in the Global South. In: Shackleton, C. M., Cilliers, S. S., Davoren, E., y du Toit, M. J. (Eds.). Urban Ecology ofthe Global South (pp. 293-324). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-67650-6_12

Escalona-Aguilar, M. Á. y Menchaca, P. A. (2023). Construcción de transiciones agroeco-lógicas desde la defensa del territorio en Xalapa, Veracruz. El Jarocho Cuántico, 4(41), 5. https://i.mtr.cool/lousosgxuo

Escobar, J. y Bonilla-Jimenez, F. I. (2017). Grupos focales: una guía conceptual y metodológica. Cuadernos Hispanoamericanos de Psicología, 9(1), 51-67. http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/957

Fernández, J. (2012). Proceso de periurbanización en una metrópoli media mexicana: La zona metropolitana de Xalapa 2000-2010 (Tesis de maestría). El Colegio de la Frontera Norte, México. https://colef.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1014/149

Flores, R. C. E. F. (2008). Suelo ejidal en México. Un acercamiento al origen y destino del suelo ejidal en México. Cuadernos de Investigación Urbanística, (57), 1-83. http://polired.upm.es/index.php/ciur/article/view/272

Florescano-Mayet, S. (1992a). Las epidemias y la sociedad veracruzana en el siglo XIX. Universidad Veracruzana. https://bit.ly/40Y50rC

Florescano-Mayet, S. (1992b). Xalapa y su región durante el siglo XIX: las principales vertientes de su desarrollo económico, social y político. La Palabra y el Hombre, 83, 135-165. http://hdl.handle.net/123456789/1571

Fuller, D. O. y Stevens, C. J. (2019). Between domestication and civilization: the role of agriculture and arboriculture in the emergence of the first urban societies. Vegetation History and Archaeobotany, 28, 263-282. https://doi.org/10.1007/s00334-019-00727-4

Fusco, G. (2009). La investigación histórica, evolución y metodología. Revista Mañongo, 77(32), 229-245. .http://servicio.bc.uc.edu.ve/postgrado/manongo32/art11.pdf

Gage, T. (1969). Travels in the New World. United States: University of Oklahoma Press.

García-Meza, M. A., Valderrama-Santibáñez, A. L. y Neme-Castillo, O. (2019). Importancia económica de las ciudades medias en México. Región y Sociedad, 31, e1241. https://doi.org/10.22198/rys2019/31/1241

Gobierno del Estado de Veracruz (GEV). (1998). Enciclopedia Municipal Veracruzana. Xalapa: Secretaría Técnica.

Gómez, L. (2010). Un espacio para la investigación documental. Revista Vanguardia Psicológica Clínica Teórica y Práctica, 1(2), 226-233. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/%204815129.pdf

Gómez-Villarino, M. T. y Ruiz-García, L. (2021). Adaptive design model for the integration of urban agriculture in the sustainable development of cities. A case study in northern Spain. Sustainable Cities and Society, 65, 102595. https://doi.org/10.1016/j.scs.2020.102595

González-Jácome, A. (1999). Algunas cuestiones sobre el ambiente, la población y la economía en Veracruz Central: un ensayo etnohistórico. En: González-Jácome, A., y Del Amo-Rodríguez, S. (Comps.), Agricultura y sociedad en México: diversidad, enfoques, estudios de caso (pp. 157-207). Universidad Iberoamericana.

Guadarrama-Olivera, M. E. (2001). Mujeres del movimiento urbano popular: actuaciones y discurso de género. En: Massolo, Alejandra (Ed.), Los medios y los modos: participación política y acción colectiva de las mujeres (pp. 187-211). El Colegio de México. https://bit.ly/48jnkAe

Hernández, E. y Romero, P. C. (2021). La propiedad ejidal de la tierra en contextos de rur-urbanización en México: sus desafíos y oportunidades en una ciudad media (Xalapa, Veracruz). Historia Agraria de América Latina, 2(1), 174-196. Ciudad de México: https://doi.org/10.53077/haal.v2i01.87

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2009). Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos. Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave Clave geoestadística 30087. México: INEGI. Recuperado de: https://bit.ly/3SxlPaA

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2017). Perspectiva Estadística Veracruz de Ignacio de la Llave. México: INEGI.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2023). Sistema Municipal de Bases de Datos: Censo General de Población y Vivienda. Xalapa. México. https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=070000300087

Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED). (2019). Enciclopedia de los municipios y delegaciones de México: Estado de Veracruz-Llave. Recuperado de: http://bit.ly/2TA9vZM

Juárez, M. A. (1977). Las ferias de Xalapa 1720-1778. Centro de Estudios Históricos, Universidad Veracruzana. https://cdigital.uv.mx/handle/123456789/7970

Juárez, M. A. (2010). Veracruzanos en la Independencia y la Revolución. Gobierno del Estado de Veracruz y Universidad Veracruzana. https://bit.ly/3Hnuyax

Kuri-Camacho, J. F. J. (2016). Formas de apropiación y usos de los espacios en el imaginario urbano de los jóvenes (Tesis de maestría). Universidad Veracruzana, México.

Leguizamón, E. S. (2018). Historia de la Horticultura. INTA Ediciones. http://hdl.handle.net/20.500.12123/15517

León-Fuentes, N. J. (2005). El agua y la tierra: la conformación económico-social de la región Xalapa-Coatepec: 1838-1882 (Tesis doctoral). Universidad Veracruzana, México.

León-Fuentes, N. J. (2016). El moderno sistema de abasto de agua y sus afectaciones en la relación hombre-naturaleza. Xalapa durante el Porfiriato. UVserva, (2), 84-95. https://doi.org/10.25009/uvs.v0i2.2380

López-Moreno, I. (1993). Ecología Urbana Aplicada a la ciudad de Xalapa. Xalapa: Instituto de Ecología, A. C.

Machuca, P. (2013). El arribo de plantas a las Indias Occidentales: el caso del Balsas-Jalisco a través de las Relaciones geográficas del siglo XVI. Relaciones. Estudios de Historia y Sociedad, 34(136), 73-114. https://www.scielo.org.mx/pdf/rz/v34n136/v34n136a5.pdf

Mahtta, R., Fragkias, M., Güneralp, B., Mahendra, A., Reba, M., Wentz, E. A. y Seto, K. C. (2022). Urban land expansion: The role of population and economic growth for 300+ cities. Npj UrbanSustainability, 2(1), 5. https://doi.org/10.1038/s42949-022-00048-y

Martí-Capitanachi, D. R., Winfield-Reyes, F. N. y Díaz-Ordaz, N. S. (2020). Segmentos para una historia del urbanismo virreinal en el estado de Veracruz [México]. Labor e Engenho, (14), e020015-e020015. https://www.doi.org/10.20396/labore.v14i0.8663519

Martínez, O. P. M. y Velázquez, R. A. V. (2017). Recorrido morfológico de la dinámica expansiva de Puebla y Xalapa: del damero al plato roto. Siglo XX. Anuario de Espacios Urbanos, Historia, Cultura y Diseño, (24), 253-270. https://doi.org/10.24275/WGYO8697

McClintock, N. (2014). Radical, reformist, and garden-variety neoliberal: coming to terms with urban agriculture's contradictions. Local Environment, 19(2), 147-171. https://doi.org/10.1080/13549839.2012.752797

Merçon, J., Morales, H., Nicté-Nava, K. y Montoya-Ambrosio, M. (2018). La participación clave de las mujeres en huertos escolares de México. Reflexiones en torno a sus motivaciones, retos y aprendizajes. En: Zuluaga Sánchez, G. P., Catacora-Vargas, G., Siliprandi, E. (Coords.). Agroecología en femenino: Reflexiones a partir de nuestras experiencias (pp. 159-180). SOCLA/CLACSO.

Mestries, B. F. (2006). Migración internacional y campesinado cafetalero en México: fases, circuitos y trayectorias migratorias. Análisis Económico, 21(46), 263-289. https://www.redalyc.org/pdf/413/41304612.pdf

Molina-Posada, D. V., Muñoz-Duque, L. A. y Molina-Jaramillo, A. N. (2019). Agricultura urbana, bienestar subjetivo y actitudes ambientales en el colectivo Agroarte. Estudio de caso en la comuna 13, Medellín. Revista Virtual Universidad Católica del Norte, (56), 89108. https://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/view/1039

Morán-Alonso, N. y Hernández-Aja, A. (2011). Historia de los huertos urbanos. De los huertos para pobres a los programas de agricultura urbana ecológica. En: I Congreso Estatal de Agricultura Ecológica Urbana y Periurbana. Elche, España. https://oa.upm.es/12201/

Moreno-Gaytán, S. I., Jiménez-Velázquez, M. A. y Hernández-Juárez, M. (2019). Susten-tabilidad y agricultura urbana practicada por mujeres en la Zona Metropolitana de Ciudad de México, Valle de Chalco Solidaridad. Estudios sociales: Revista de Alimentación Contemporánea y Desarrollo Regional, 29(54), 2-33. https://doi.org/10.24836/es.v29i54.795

Nieto, V. (1971). Padrón de Xalapa. Ciudad de México: Editorial Citlaltépetl.

Orsini, F., Kahane, R., Nono-Womdim, R. y Gianquinto, G. (2013). Urban agriculture in the developing world: a review. Agronomy for Sustainable Development, 33, 695-720. https://doi.org/10.1007/s13593-013-0143-z

Palma-Grayeb, R. (2002). Xalapa entre los siglos XVIII y XX: expansión de la ciudad y lógicas de libramiento vial urbano. El Jarocho Verde. Red de Información y Acción Ambiental de Veracruz, (15), 9-14. https://bit.ly/3D4GYBn

Pastrana, S. T. (2012). Huertas virreinales la multiplicidad de su función. Esencia y Espacio, 1(3). 20-33. https://bit.ly/40CiTLK

Pedroza-Cervantes, J. M. (2021). La profesionalización docente: voces y quehaceres de las mujeres de la Escuela Normal Primaria de Xalapa. 1892-1920 (Tesis de maestría). Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. https://hdl.handle.net/20.500.12371/15900

Peña-Sarmiento, N. P. y Veselovschi, P. (2019). La Agricultura Urbana como herramienta para el bienestar de las personas mayores del Centro de Protección Social Bosque Popular de Bogotá [Tesis de maestría]. Colombia: Universidad Externado de Colombia.

Piso, Z., Goralnik, L., Libarkin, J. y López, M. C. (2019). Types of urban agricultural stakeholders and their understandings of governance. Ecology and Society, 24(2), 1-15. https://www.jstor.org/stable/26796944

Oueiroz-Nazareno, L. S., Braga, J., Esmeraldo, M. y Guimarães, M. (2022). Aspectos históricos e perspectivas da agricultura urbana no brasil: uma revisão. Anais Da Academia Pernambucana De Ciência Agronômica, 19(1), 1-14. https://journals.ufrpe.br/index.php/apca/article/view/4556

Rosas-Domínguez, A., Jerezano-Díaz, K. B., Fontalvo-Buelvas, J. C. y de la Cruz-Elizon-do, Y. (2023). Programa virtual de capacitación en huertos: una vinculación entre el Ayuntamiento de Xalapa y la Universidad Veracruzana en México. En: Piñar-Álva-rez, M. D. L. Á., León-Estrada, X. D. A., y Wojtarowski-Leal, A. (Coords.), Desarrollo Regional Sustentable: experiencias y desafíos (pp. 361-377). Tlaxcala: El Colegio de Tlaxcala. https://bit.ly/45Y14Kq

Rubí, J. A. (2022). Conversaciones informales como técnica de recolección de datos: para el abordaje de las violencias de género y masculinidades. Raíces: Revista Nicaragüense de Antropología, 6(12), 180-188. https://doi.org/10.5377/raices.v6i12.15629

Rzedowski, J. y Huerta, L. (1994). La vegetación de México. Limusa, Noriega Editores.