https://dx.doi.org/10.14482/memor.55.256.365

Política y defensa en el suroriente cubano: el castillo de San Pedro de la Roca, 1635-18001

Politics and defence in southeastern Cuba: the castle of San Pedro de la Roca, 1635-1800

Lilyam Padrón Reyes

Doctora en Historia y Arqueología Marítimas. Profesora de la Universidad de Cádiz.

https://orcid.org/0000-0002-8646-584X

RESUMEN

En el artículo abordamos la gestión y el ordenamiento del sistema defensivo del suroriente cubano a través del castillo de San Pedro de la Roca desde sus inicios en la primera mitad del siglo XVII y durante el siglo XVIII. Tomando como base en nuestro análisis los informes, estados y proyectos generados por las autoridades coloniales y los ingenieros militares, examinaremos la evolución del modelo de fortificación hispano en estrecha relación con la política imperial en el espacio caribeño, y, particularmente, en Santiago de Cuba.

Palabras clave: Castillo San Pedro de la Roca, Cuba, fortificaciones, imperio español, Santiago de Cuba.

ABSTRACT

In the article, we address the management and ordering of the defensive system of the Cuban southeast through the castle of San Pedro de la Roca from its beginnings in the first half of the 17th century until the end of the 18th century. Taking the numerous reports, statements, and projects generated by the colonial authorities and military engineers as the basis for our analysis, we will examine the evolution of the Hispanic fortification model and its close relationship with its imperial policy in the Caribbean space, mainly in Santiago de Cuba.

Keywords: San Pedro de la Roca castle, Cuba, fortifications, Spanish Empire, Santiago de Cuba.

Recibido: 23 de abril de 2024

Aprobado: 2 de noviembre de 2024

INTRODUCCIÓN

En comunicación dirigida al secretario de Estado y de los Despachos de Guerra, Marina e Indias, José Patiño, en abril de 1728, el ingeniero militar José del Monte y Mesa, destinado de manera extraordinaria a Santiago de Cuba, evaluaba las obras y reparaciones en las fortificaciones de la ciudad y la entrada de su bahía. Del Monte advertía:

...debo decir que, aunque este no sea de la importancia del de La Habana, debido a su proximidad a Jamaica, es conveniente asegurar la guarnición de la ciudad y lo necesario para su defensa; así como oponerse a las hostilidades que ingleses, piratas y otros pudieran intentar en estas costas. (AGMM Colección General 4-2-9-1)

Estas consideraciones se justifican por la posición estratégica que tuvo la isla de Cuba desde los inicios del proceso de colonización hispana, y especialmente La Habana, como uno de los puertos más importantes de las Indias, fortificado desde el reinado de Felipe II para protegerse de amenazas externas2.

No obstante, y en la medida en que las condiciones estratégicas del Caribe incrementaron la presión sobre el teatro hispano a partir de los nuevos establecimientos coloniales europeos del siglo XVII en Jamaica (1655), Bahamas (1670) y Saint-Domingue en la isla de La Española (1697), la Corona Española se vio obligada a fortalecer su sistema defensivo para hacer frente a estas amenazas. En este contexto, el suroriente de Cuba, aunque considerado un puerto secundario desde mediados del siglo XVI por estar aislado de las principales rutas comerciales, comenzó a adquirir importancia por su cercanía a otras potencias europeas en el Caribe, particularmente Inglaterra. En este sentido, diversas voces y agentes que habrían demandado el interés oficial por situar a Santiago de Cuba —capital departamental del oriente cubano desde 1609— dentro del organigrama defensivo hispano, y posteriormente en el plan de defensa de la isla de Cuba a partir de 1763, junto a la reorganización militar de sus tropas y cuerpos de milicias2.

El sistema defensivo de Santiago de Cuba ha sido objeto de numerosas investigaciones, algunas de ellas centradas en su complicado y desigual proceso de construcción, visto desde la perspectiva de la historia de las fortificaciones como un reflejo de la geopolítica del imperio español. Otras, en cambio, han abordado el ámbito de la arquitectura militar y la historia urbana de América Latina4 (Blanes, 1998; Castillo Meléndez, 1986; Gutiérrez, 2005; López Hernández, 2019; 2021a; 2021b; 2024a: 2024b; López Rodríguez, 1997; Ramos Zúñiga, 2022a; 2022b). Sin embargo, debido a la estrecha relación entre defensa, política y estrategia, resulta esencial destacar cómo estos elementos se entrelazan como factores clave para entender una realidad global que va más allá de los presidios y fortalezas. Al centrarse en las actividades, acciones y decisiones de los actores involucrados, este enfoque revela su papel crucial en el mantenimiento de la integridad territorial del imperio español en América durante la Edad Moderna5.

Desde una orientación conceptual basada en la historia marítima y militar, respaldada por el análisis de fuentes primarias y una amplia variedad de referencias bibliográficas, nuestro objetivo es examinar la gestión del sistema defensivo en el sureste de Cuba6. Este análisis se concentra en la evolución del castillo de San Pedro de la Roca en Santiago de Cuba, considerando tanto la naturaleza del complejo militar como su relación con los contextos políticos y geoestratégicos que afectaron las defensas de Santiago de Cuba dentro del marco del imperio español. Nuestro propósito es estudiar cómo el castillo de San Pedro de la Roca, como elemento central del sistema defensivo de la región, experimentó transformaciones y adaptaciones a lo largo del tiempo. Esto abarca la evolución de la ocupación de la fortificación en respuesta a las dinámicas políticas y estratégicas cambiantes, tanto en la región como en el imperio español.

En el afán de desarrollar todos los aspectos históricos y metodológicos sobre la temática hemos estructurado el trabajo en tres apartados. En el primero exploramos los orígenes constructivos de la fortaleza y su integración en el contexto histórico-militar del siglo XVII en las Antillas. Analizamos su relevancia estratégica en el contexto de las amenazas y conflictos de la época en el Caribe. Por su parte, en el segundo abordamos la influencia de los cambios dinásticos y sus consecuencias directas e indirectas en el enclave santiaguero durante el transcurso de la primera mitad del siglo XVIII. En el tercero nos adentramos en la significación de las reformas militares y administrativas borbónicas y su trascendencia más allá de lo militar, especialmente tras la guerra de los Siete Años. Como colofón ofrecemos unas reflexiones finales.

La articulación de un proyecto defensivo para el suroriente cubano, siglo XVII

La construcción del castillo de San Pedro de la Roca en Santiago de Cuba comenzó en la primera mitad del siglo XVII (1635), como respuesta a las reiteradas peticiones de las autoridades locales para que la Corona española comprendiera la necesidad de fortificar su puerto ante los constantes ataques de corsarios y piratas, así como frente a los crecientes intereses estratégicos de otras potencias europeas en el Caribe (AGI Santo Domingo 870 L.10 ff.51r-51v).

Así, el gobernador Pedro de la Roca y Borja, máxima autoridad encargada de llevar adelante la construcción de la fortaleza, en agosto de 1639, consigue dar fin a las tareas constructivas tomando como referencia las indicaciones trazadas por Bautista Antonelli. Estas indicaciones se basaban en una geometría regular, con una forma de estrella abaluartada, que permitía el fuego cruzado desde los ángulos para protegerse de los atacantes (AGI, Santo Domingo 102, R.1, N.° 1). La edificación inicial estaba constituida por tres terrazas: la primera miraba al exterior y la conformaban los baluartes que defienden su entrada, la segunda la constituirán los bloques que cierran su plaza de armas, y la tercera la formaban los ángulos de tiros dirigidos al nivel del mar terminando con un frente diagonal hacia el desplome (Castillo Meléndez, 1986, pp. 365-366). Sin embargo, un aspecto debatido en torno a estas obras fue que, durante su construcción, no contaron con la supervisión oficial de ningún ingeniero, lo que generó críticas sobre la rapidez de su ejecución y la falta de eficacia de la fortaleza, dado que algunos defectos impedían a los cañones enfilar adecuadamente contra el enemigo.

A pesar de estas consideraciones, tras la ocupación de Jamaica por Inglaterra en 1655, como resultado de las acciones emprendidas desde Santiago de Cuba para intentar restaurar la soberanía española en la isla, las fuerzas inglesas, lideradas por Christopher Myngs, atacaron y ocuparon la localidad de Santiago en octubre de 1662. Durante dos semanas, los ingleses inmovilizaron los esfuerzos españoles, destruyendo las defensas de la ciudad con el objetivo de presionar a la Corona española para que accediera a una apertura comercial (AGI, Santo Domingo 136, n. 21). Precisamente durante el asalto, el castillo principal sufrió uno de los mayores daños, quedando prácticamente destruido e inutilizado por la artillería enemiga (AGI, Santo Domingo, 136, N.° 63).

El éxito británico en 1662 evidenció la vulnerabilidad de Santiago de Cuba ante la Corona española, especialmente en un contexto en que el Caribe experimentaba una significativa reconfiguración geopolítica. La pérdida de Jamaica y el avance de Francia; Holanda e Inglaterra desafiaban la exclusividad española y portuguesa en América. La amenaza de estos nuevos establecimientos a los intereses hispanos estuvo determinada por un fuerte auge del comercio ilícito o contrabando, especialmente en aquellos territorios del imperio español que acudieron a tales prácticas como vía factible para evadir el férreo monopolio comercial impuesto por la metrópoli hispana (García del Pino, 2009)7. A pesar del costoso y pormenorizado escudo antillano en la región, lo cierto es que la estrategia de expansión y búsqueda de nuevos mercados y rutas del resto de potencias europeas avanzó con especial interés tras los nuevos asentamientos en América del Norte y las Antillas, particularmente ante la demanda en el tráfico de riquezas y mercancías en el mundo moderno.

En este nuevo escenario, la defensa de la ciudad adquirió una importancia crucial para la Corona española en el intento de preservar un equilibrio de poderes en el Caribe. Esto se materializó cuando, a tan solo un año de haber transcurrido la agresión inglesa, Felipe IV encargó a experimentados ingenieros para que dispusieran los arreglos pertinentes de su sistema de fortificación, y ordenó al virrey novohispano Conde de Baños que enviase los fondos necesarios para la remodelación de la fortaleza principal bajo la ordenanza de enviar a la urbe todo apoyo con el objetivo de ponerla en defensa, sin perder asunto en que los costes de su mantenimiento se ajustasen a lo más preciso (Reichert, 2013, p. 71).

Gracias a los recursos enviados desde Nueva España, se iniciaron las obras necesarias entre 1663 y 1673, con un desembolso total de 67 182 pesos para la reconstrucción del castillo y la creación de nuevas plataformas de artillería que reforzaran las defensas ya existentes (Reichert, 2013, p. 72). Durante el primer Gobierno de Pedro de Bayona (1654-1659), también se llevaron a cabo construcciones defensivas en las inmediaciones, incluyendo la batería de La Estrella, el fuerte de Aguadores y el fuerte de San Francisco (Ramos Zúñiga, 2022, p. 55). En los mandatos de los gobernadores sucesivos se siguió trabajando para garantizar que la plaza de Cuba y sus diversos puntos de desembarco estuvieran adecuadamente protegidos, dado que el riesgo de una nueva incursión extranjera se mantuvo constante a lo largo del siglo siguiente. Todos ellos coincidieron en la necesidad de perfeccionar las distintas posiciones a barlovento y sotavento del puerto, ya que "...en ellas radica la defensa de esta plaza, al ser abierta y fronteriza con los enemigos" (AGI, Santo Domingo, 358).

No obstante, y a pesar de contar con el apoyo del financiamiento novohispano, diversos factores naturales y logísticos imposibilitaron el buen desarrollo de las mejoras, como el terremoto de 1678 que derrumbó buena parte de las obras realizadas hasta ese momento, llevando la fortaleza a un estado de ruina similar al sufrido durante el asalto anglosajón de 1662. Si bien durante el segundo mandato de Bayona (1662-1670) se acometieron serios intentos de reedificar la fortificación, lo cierto es que hasta la llegada al Gobierno de Juan de Villalobos en 1690 no se consiguió dar un impulso real en la labor de reconstrucción y reactivación de las defensas de la bahía santiaguera. A pesar de ello, los planes de Villalobos se vieron frustrados cuando las remisiones de caudales enviadas por el virrey Conde de Gálvez no superaron los 22 000 pesos en el período de 1690-1693, una cantidad insuficiente para cubrir tales reparaciones y, al mismo tiempo, pagar los salarios de sus guarniciones (Reichert, 2013, p. 73).

Ante los contratiempos con la remisión del situado, y el escaso caudal económico en las arcas de la villa, Villalobos recurrió a la mano de obra esclava de las minas de Santiago del Prado y a los indios de Los Caneyes exigiendo su participación en las obras defensivas (Santo Domingo, 142, n. 55). Sin embargo, los métodos coercitivos empleados para exigir su participación generaron un gran descontento, lo que provocó una sublevación que llevó al abandono de sus actividades económicas y su huida hacia zonas cercanas (AGI, Santo Domingo, 466). En medio de tales circunstancias llegó a Santiago de Cuba el oidor de la Audiencia de Santo Domingo, Diego de Oviedo y Baños, con el objetivo de reconocer los hechos y pacificar la ciudad. El dictamen de Oviedo y Baños no dejó dudas acerca de la importancia estratégica en proseguir la reedificación de la plaza, y la necesidad de mayores fondos para proseguir sus obras,

... En esta ocasión que sale de este puerto Vuestra Real Armada de Barlovento escribo al Virrey de la Nueva España me dé providencia de alguna gente para ocurrir a la necesidad en que se halla este presidio en el Interino que V.M. se sirve mandar remitir de esos Reinos 150 infantes que son precisos para el seguro y defensa de esta plaza que está a la vista de los franceses y cada día más amenazada ordenando al dicho Virrey envíe la situación los medios correspondientes, como así mismo para continuar el castillo del Morro que según lo tiene comenzado Don Juan de Villalobos y su deli-neación se tiene por fábrica precisa, y para mejor conocimiento de esto hice Junta de los Cabos de la Armada y demás personas militares e inteligentes en la materia y ha convenido en que es muy útil, que se prosiga esta obra a que atenderé en el tiempo que estuviese a mi cuidado, el Gobierno solicitando el que los vecinos ayuden con lo que pudiesen ... . (AGI, Santo Domingo, 466)

Luego, en la administración de Sebastián de Arancibia, se hicieron esfuerzos por finalizar las obras del castillo y su entorno defensivo, a pesar de los escasos y poco regulares recursos del situado y con la colaboración de los habitantes de la ciudad. En esa ocasión se recurrió nuevamente a los servicios de los esclavos de Santiago del Prado y a los indígenas de Los Caneyes, aunque bajo nuevas condiciones y con pagos en especie. Así, en comunicación a la Corona, en carta fechada de 15 de junio de 1693, afirma que el presidio de la ciudad se encontraba aniquilado y falto de infantería, debido a las precarias condiciones económicas y las condiciones materiales de abandono en los puntos importantes de su puerto. Ante ello establecieron dos garitas de madera para prevenir la entrada de espías y extranjeros a la localidad, que sirviesen además como abrigo para los centinelas (AGI, Santo Domingo, 112). Se intentaba .obtener algunas donaciones y prestaciones de los lugares de El Cobre y El Caney conciliando intereses bajo la directiva real de retribuirles sus asistencias en las obras, así como asegurar que fuesen cumplidas todas las indicaciones oficiales recibidas donde le aconsejaban:

... no violentéis para este donativo, sino que sea voluntario, y con mucho gusto de los que hubiesen de dar esperando que con este arbitrio y vuestro celo y aplicación se conseguirá la reedificación de este castillo, obrando en ella con toda buena cuenta y razón en la distribución del caudal que se recogiese. (AGI, Santo Domingo, 333, ff.71-75)

Al concluir las obras, se utilizaron esclavos proporcionados por Francisco Cortés, gobernador de la Armada de Barlovento, capturados en incursiones en el Guárico francés. Para fines de 1697, el gobernador Arancibia consideró finalizadas las obras del castillo, aunque aún quedaban algunos detalles pendientes como la techumbre de un almacén, ciertas obras exteriores del revellín y la entrada y cubierta del foso (AGI Santo Domingo 456). No obstante, y pese al esfuerzo de sus autoridades, las malas condiciones naturales a las que estaba expuesta la fortaleza, la calidad de los materiales empleados y las afectaciones del salitre directamente en los muros, la madera de las cureñas y los cañones afectaron considerablemente su capacidad defensiva, haciéndola menos efectiva de lo esperado.

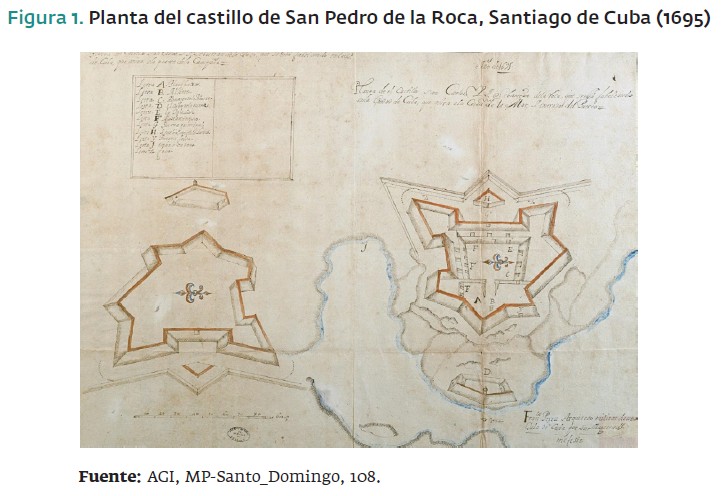

Asimismo, como un complemento indispensable para la estructura defensiva de la costa santiaguera, se perfeccionaron varias plataformas que servían de apoyo al castillo como las de Santa Catalina y el Santísimo Sacramento (Fig.1). Estas plataformas fueron consideradas de gran importancia, ya que permitían ampliar el alcance del fuego hacia el mar abierto, cerrando así la protección del canal o entrada al puerto. Según los ingenieros, su eficacia llegaba hasta el punto conocido como Punta Gorda (Castillo Meléndez, 1986, p. 385). Pese a las dificultades, lo cierto es que, la práctica demostrará que las defensas de la ciudad eran eficaces en mantener al menos "en alerta" el territorio de amenazas externas, particularmente de las fronterizas posesiones inglesas (Padrón Reyes, 2018, p. 53)8.

Nuevos pactos y viejos enemigos

El siglo XVIII representó una nueva etapa con el ascenso de los borbones al trono español, lo que fortaleció los lazos entre Francia y España y despertó el interés de Inglaterra por debilitar esta alianza, buscando consolidar sus vínculos económicos en el Nuevo Mundo y eludir el monopolio español sobre sus colonias americanas.

En el caso de Cuba, la Guerra de Sucesión Española abrió la posibilidad de comerciar e intercambiar con potencias extranjeras. La Armada francesa devino protectora de las rutas marítimas indianas, mientras que los corsarios y piratas galos que antes causaban el terror de vecinos y autoridades atacando las costas cubanas en el siglo XVII se convirtieron en protectores del Caribe español (Marrero, 1975a, p. 74).

Cuando José Canales asumió el cargo de gobernador en 1708 reflexionó sobre el estado del castillo de la Roca y las fortificaciones. Observó que, especialmente el castillo principal, se encontraba en un estado de abandono, sin ninguna disposición para su mantenimiento, lo que lo convertía en un blanco fácil en caso de un ataque enemigo (AGI, Santo Domingo, 358). Esto supuso que, a pesar de haberse invertido una enorme cantidad de recursos y hombres en perfeccionar la defensa de la plaza de Cuba, la seguridad del entorno de su bahía continuaba pendiente de un perfeccionamiento. Mientras tanto su puerto se transformaba en uno de los más importantes del comercio antillano y sus habitantes participaban en incursiones militares de pequeña envergadura aprovechando el marco brindado por la guerra de sucesión para obrar en las costas de Jamaica en la captura de negros y arrebatar presas a los británicos en altamar (Portuondo, 2012, pp. 52-53).

Es un hecho fehaciente que los guardacostas y las naves corsarias cubanas no daban tregua a las embarcaciones inglesas que cargadas de esclavos merodeaban las costas de los territorios hispanos en el intento de llevar frutos, azúcares y demás manufacturas (García del Pino, 2009, p. 92).

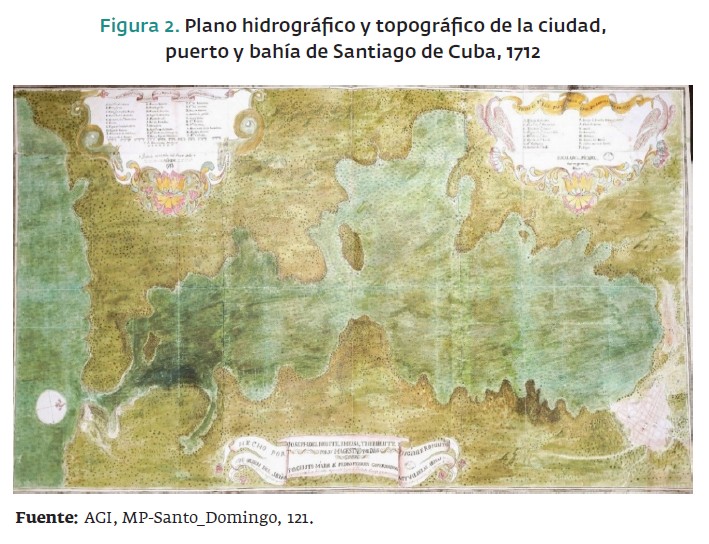

A partir de tales premisas, y en aras de un mejor conocimiento de la realidad estratégica del territorio, Pedro Ferrer, capitán del presidio y sargento mayor de Cuba, en 1712, envió un informe detallado de toda la artillería, así como planos y diseños de cada uno de sus puestos defensivos en la ciudad y sobre la conformación de su bahía (figura 2). De paso, se informó que el presidio de Cuba solo tenía cubiertas 244 plazas de su dotación inicial de 320, dado que la consignación de las pagas no alcanzaba los quinientos sesenta pesos al año asignados desde las Reales Cajas de Nueva España (AGI, Santo Domingo, 408)

Más de una década después, en 1724, el gobernador Carlos de Sucre y el ingeniero militar José del Monte y Mesa, tras un exhaustivo reconocimiento del presidio en su representación a la Corona, informaron a la Corona sobre las urgentes necesidades del presidio santiaguero para su conservación. Sus propuestas incluían la reparación de diversas plataformas del castillo principal, la restauración de los almacenes de víveres y pólvora, la mejora de las cureñas y la reparación de las techumbres de varias dependencias. Desde este momento se manejó la propuesta de construcción de una nueva batería de forma rectangular en el marco de la entrada de la bahía en Cayo Smith a diferencia de las construidas anteriormente de manera circular (AGMM, Colección General, Sig. 4-2-9-1). A pesar de las claras intenciones de asegurar el enclave ante las continuas amenazas externas, dicho proyecto nunca se realizó. Más allá del tono exagerado de sus autoridades, que buscaban obtener mayores recursos económicos y logísticos, la realidad dejaba en evidencia que el interés principal era potenciar y mejorar el enclave, que actuaba como centro del comercio de contrabando de carne, cobre y azúcar en la región del Caribe, donde su oligarquía local demandó garantías de seguridad en aras de mantener y consolidar tan lucrativo negocio (García del Pino, 2009, p. 98).

Por otra parte, se vislumbraban tiempos de conflicto para el Caribe tras las rivalidades anglohispanas, que finalmente habrían tenido su materialización en octubre de 1739 con la Guerra de la Oreja de Jenkins o Guerra del Asiento. En su ruta de operaciones los ingleses evaluaron a Cuba como un objetivo primordial en el intento de coaccionar a España en el control del comercio atlántico. Entre los puntos estudiados para perpetrar sus ataques, Santiago de Cuba atrajo especial atención debido a su papel como base corsaria, que desde finales del siglo XVII desempeñaba notables labores de hostigamiento contra los barcos británicos. Además, se consideraba un territorio estratégico que ofrecía poca resistencia. Estas circunstancias lo convertían en un objetivo importante para los ingleses, quienes buscaban demostrar su superioridad naval y militar sobre el imperio español.

De esta forma iniciaron las hostilidades inglesas en contra de todo apoyo oficial a los guardacostas y corsarios cubanos. Atendiendo a su proximidad al territorio de Jamaica se reanudaron los planes de aseguramiento del enclave suroriental en vista de la nueva amenaza. Y precisamente en este sentido iban encaminadas las acciones del gobernador Cajigal de la Vega, quien quería conseguir una defensa efectiva en mar y tierra. En la gestión del financiamiento para las obras pidió autorización a la Corona para acuñar monedas de cobre ante la necesidad de contar con fondos para el pago de la guarnición del castillo y restó de sus fortificaciones frente a las noticias del refuerzo defensivo británico en Jamaica (AGI, Santo Domingo, 364).

Por su parte, el consejo de guerra británico acordó lanzarse sobre la desierta bahía de Guantánamo en vista del fortalecimiento defensivo de la costa santiaguera con un total de cinco mil hombres9. Como principal estrategia, Vernon planteó tomar la localidad y posteriormente avanzar por tierra sobre Santiago de Cuba asaltando el castillo del Morro y la fuerza de La Estrella, y de esta forma arremeter simultáneamente por mar y tierra.

Ante tales noticias, el gobernador de Santiago de Cuba, Cajigal de la Vega, actuó con premura convocando para la defensa no solo a las fuerzas del presidio sino también a las milicias auxiliares de los pueblos contiguos de Los Caneyes, Jiguaní, Tiguabos y Holguín. Su objetivo era reforzar los puestos defensivos de la costa e impedir el avance del enemigo al interior de la ciudad (Padrón Reyes, 2020; 2021). Finalmente, y gracias a la labor desplegada por la infantería y compañías de milicias, unido a múltiples factores como la escasez de agua, el clima y la propagación de enfermedades tropicales entre las tropas británicas, estas se verán forzadas a abandonar el sitio fortificado construido en la bahía de Guantánamo bautizado como "Cumberland", con una notable reducción de los efectivos que habrían desembarcado inicialmente (Portuondo Zúñiga, 2015).

Tras el descalabro de Vernon en su ataque al oriente cubano, el mando británico no renunció al intento de arrebatar a la monarquía hispana su llave geoestratégica del Caribe. La repercusión de estos planes tuvo como respuesta que el jefe de las fuerzas navales inglesas en Jamaica, Charles Knowles, estimase pertinente avanzar nuevamente en las operaciones sobre la ciudad de Santiago de Cuba en un último intento de tomar la plaza alentado por los éxitos obtenidos en La Española con la toma del castillo de San Luis. Retomando tales acciones se posesionó frente al puerto santiaguero con ocho navíos de línea, un paquebot y más de trescientos hombres dispuestos a castigar las actividades contrabandistas, como modo de vengar la derrota sufrida por Vernon años atrás. En esta ocasión encontró en Santiago una sólida resistencia de las fuerzas criollas que demostrarían su gran valía y ofensiva contra el enemigo saliendo a su encuentro desde los primeros momentos y perpetrándoles un nuevo revés (López Hernández, 2024a; Portuondo Zúñiga, 2015, pp.180-181).

La derrota de las tropas inglesas reafirmó la confianza en la estrategia ofensiva conseguida durante los Gobiernos de Cajigal de la Vega y Arcos y Moreno. Este último, en su memoria "Acerca de lo ocurrido con la escuadra inglesa a la Corona", destacó con especial interés y orgullo que la resistencia y el perfeccionamiento defensivo de la plaza santiaguera fueron clave en los reveses sufridos por Vernon y Knowles en el intento de tomar su puerto (AGI, Santo Domingo, 364). De esta forma se daba fin a la Guerra del Asiento, y se marcaban los rumbos geopolíticos del Caribe al presionar a Inglaterra para que lanzase su ofensiva contra España y sus territorios por el hemisferio americano.

Es así como a partir de 1753, en un intento centralizador por parte de la Corona, se ejecutó de manera escalonada por parte del virrey novohispano, Conde de Revillagigedo, un importante estudio para la reforma del organigrama defensivo hispano que, para la isla de Cuba, y especialmente para Santiago de Cuba, significaba entrar en una nueva esfera del poder imperial occidental en contraste con los tiempos que asomaban por el Caribe (AGI, Santo Domingo, 2110).

En la órbita del reformismo borbónico

Durante el transcurso del asalto y toma de La Habana por las fuerzas británicas, a partir de que buena parte del territorio cubano quedó ocupado hasta mediados de 1763, Santiago de Cuba sería nuevamente la capital de la isla, siendo designado como capitán general Lorenzo de Madariaga (AGI, Santo Domingo, 1209, n.57). Sin embargo, tras varios meses de intensas negociaciones entre España y Gran Bretaña, el 10 de marzo de 1763 se firmó el Tratado de París, que devolvió Cuba a manos españolas a cambio de la cesión de La Florida a los británicos (Pérez Guzmán, 1999; Placer Cervera, 2007).

Tras dichos acontecimientos, la monarquía española comprendió que para mantener su autoridad en los territorios de ultramar era necesario implementar nuevas políticas que reforzaran los vínculos con la metrópoli y que, al mismo tiempo, promovieran la renovación del aparato burocrático, militar y político en América. En este sentido, lejos de representar una innovación radical, se trataba de un esfuerzo por conciliar los antiguos sectores hegemónicos con los nuevos poderes, con el fin de "modernizarlos para preservarlos" (Parcero Torre, 1998, p. 208).

Como parte de las reformas implementadas a partir de 1763, uno de los temas de mayor relevancia fue la reorganización del sistema defensivo del vasto imperio ultramarino. En línea con estas disposiciones, se envió un equipo especializado de ingenieros militares a las principales plazas del Caribe, especialmente a Cuba. Este equipo, bajo la dirección de Silvestre Abarca y supervisado por el Conde de Ricla como capitán general de la isla, y el mariscal de campo Alejandro O'Reilly, tenía la misión de elaborar un plan de defensa adaptado a los nuevos tiempos y alineado con el pensamiento ilustrado que se enseñaba en las academias militares de la época, como las de Barcelona, Orán y Ceuta10. Su trabajo consistió no solo en la construcción de fortalezas, edificios militares y cartografía de los distintos territorios, sino que también estaban obligados a elaborar toda clase de informes militares o civiles de interés para la Corona durante sus viajes de inspección (Carrillo de Albornoz y Galbeño, 2016, p. 183).

La llegada de esta nueva época representó la evolución de los conceptos de guerra y defensa, ahora marcados bajo nuevos planteamientos teóricos y militares que ante todo respondían a la política centralizadora de los borbones (Kuethe y Andrien, 2014, p. 231). En consecuencia, la estrategia a seguir estaba determinada por dotar de un gran protagonismo a los miembros del cuerpo de ingenieros militares que se trasladaban a los territorios de la monarquía ante la necesidad de defender sus dominios debido a la cada vez más agresiva política británica. Como principio fundamental, los planes de defensa tomaron en consideración las condiciones topográficas, materiales y particulares de cada territorio.

En el caso de Santiago de Cuba, después del fuerte terremoto que ocurrió en junio de 1766, que causó graves daños tanto a los edificios civiles como militares, especialmente a las fortificaciones de la bahía, se asignó al ingeniero militar Agustín Crame la tarea de evaluar los daños y diseñar las reparaciones necesarias para reactivar las defensas de la ciudad (AGI, Santo Domingo, 1051, n.10). En su reconocimiento inicial planteó la demolición de muchos de los edificios militares inutilizados tras el cataclismo, entre ellos el propio castillo de San Pedro de la Roca. No obstante, recomendó la construcción de un nuevo revellín, la mejora de las infraestructuras de los almacenes de pólvora al uso y el frontal del castillo para sus servicios diarios (AGI, Santo Domingo, 1070, n.11)11.

Para el término del año 1767, la valoración de Juan Martin Cermeño, comandante e inspector general de fortificaciones del Reino, dictaminó que las reflexiones de Crame eran inconvenientes e incompatibles con la gestión de la plaza de Cuba argumentando el reconocimiento de una fuerza y guarnición bastante corta. Finalmente, y tras una larga espera, se designó el ingeniero Francisco Suárez Calderín para reconocer nuevamente el estado de las fortificaciones aprovechando los conocimientos previos en evaluar y supervisar las obras del castillo de San Francisco en el interior de la ciudad12. Junto con Calderín tomó partido el recién nombrado gobernador de la ciudad Esteban de Oloriz, entre ambos redactaron un extenso informe de once puntos donde detallaron las acciones que debían ser llevadas a cabo en cada una de sus fortificaciones con el objetivo de conseguir que la bahía santiaguera estuviese a buen resguardo y segura en caso de cualquier ataque externo (AGI, Cuba, 1071, ff. 254-257).

Como colofón de la guerra de los Siete Años, Inglaterra había salido ampliamente beneficiada y fortalecida frente al resto de potencias europeas, como España y Francia. De ahí que si bien marcaban tiempos de paz, las autoridades españolas no dejaron de advertir a sus autoridades en América sobre el poder estratégico de la pérfida Albión y los recelos por la estabilidad y seguridad de su imperio colonial. Y así le fue comunicado al capitán general de la isla, pues "...dada la interpretación que dan a algunos de los capítulos del tratado, y la libertad con que se manejan sus comandantes de escuadra y gobernadores de posesiones" pudiesen intentar forzar la plaza de Cuba aprovechándose de su ruina defensiva tras la catástrofe natural de 1766 (ANC, Asuntos Políticos, leg. 1, exp. 108).

Estas evaluaciones, basadas en los informes de ingenieros como Suárez Calderín sobre el estado de las defensas de Santiago de Cuba, y especialmente del castillo principal, afirmaban que:

... el principal situado en la parte de barlovento de la entrada del puerto sufrió una ruina casi total; su frente, orientado hacia la tierra, compuesto por una pequeña cortina y dos baluartes reducidos, presentó menos daños, pero sus parapetos y merlones se agrietaron y se desplomaron por completo en el flanco del baluarte. ... Sus almacenes, que estaban cubiertos con vigas, se han vuelto inutilizables y solo queda uno pequeño, abovedado y a prueba de bombas, que solía almacenar pólvora. (AGI, Santo Domingo, 1067)

Ante esta situación, se tomaron medidas rápidas para obtener financiamiento y realizar las reparaciones necesarias en la plaza, apoyadas por las oligarquías locales. Estas contribuciones provenían, en gran medida, de los beneficios obtenidos gracias al desarrollo de grandes haciendas ganaderas y plantaciones en la región oriental, que también se beneficiaban del lucrativo comercio de contrabando de cueros, esclavos y carnes hacia Jamaica y otros territorios del Caribe (Marrero, 1975b, pp. 177-179). Atendiendo lo anterior se valoraba pertinente que la renovación del sistema defensivo de la jurisdicción reforzaba los vínculos entre los intereses particulares y oficiales a partir de representar con sus políticas generales y el ideal ilustrado "utilidad y ciencia" la grandeza y perdurabilidad de sus ideas económicas políticas generales y el ideal ilustrado -utilidad y ciencia- la grandeza y perdurabilidad de sus ideas económicas (Rodríguez-Villasante Prieto, 2006, p. 101).

De esta forma se trasladó a la urbe suroriental el ingeniero en jefe de fortificaciones, Silvestre Abarca, quien tras un exhaustivo reconocimiento de la plaza acordó con el gobernador departamental Esteban de Oloriz iniciar la reconstrucción de las partes de las fortificaciones arruinadas, la limpieza de sus fosos y el revellín que habían servido como almacenamiento de las ruinas extraídas del castillo utilizando materiales como la mampostería y sillería, en aras de dotar con mayor firmeza sus edificaciones ante cualquier otra eventualidad o sismo. Entre las principales reformas, Abarca consideró oportuno levantar una pequeña batería de mampostería en el camino de ascenso del castillo atendiendo a su ubicación estratégica para hacer frente a cualquier desembarco del enemigo (AGI, Cuba, 1067; López Hernández, 2021). En este contexto, las mejoras implementadas que siguieron el sistema de Vauban incluyeron la reducción de la altura de las murallas para ocultarlas mejor entre sí, junto con los flancos de los revellines, y priorizar el uso de la artillería sobre la fusilería, lo que ayudaría a reducir significativamente el costo humano de la defensa (Lizaur, 2016, pp. 260-261).

El presupuesto acordado para acometer dichas tareas de primer orden fue estimado en unos doce mil pesos, y se utilizarían como mano de obra tanto forzados como esclavos provenientes de las minas de Santiago del Prado. Además, los hacendados locales contribuirían proporcionando esclavos, animales útiles para el transporte de materiales en la muralla y alimentos como el casabe (ANC, Correspondencia de los Capitanes Generales, leg. 13 exp. 204). Las donaciones para este propósito se ajustaron a la magnitud de las obras y fortificaciones proyectadas, así como a la urgencia con la que debían completarse. Además, no se perdía de vista la llegada de fondos a través del situado, que había sido asignado a la ciudad desde mediados del siglo XVII (Pérez Guzmán, 1992, p. 380).

Siguiendo las directrices del mando central, el gobernador Oloriz se propuso cumplir con el objetivo de fortalecer la plaza de Cuba, mejorando su capacidad estratégica, de acuerdo con el interés de la Corona de potenciar y modernizar sus defensas. De esta manera, se esperaba que, en caso de un ataque, la plaza pudiera reaccionar con eficacia contra el enemigo y detener su avance hacia el resto de la isla. Aunque Santiago de Cuba era considerado un centro periférico, su proximidad geográfica a Jamaica lo convertía en un elemento estratégico clave para el mando oficial, especialmente debido a las inversiones realizadas para su renovación y fortalecimiento durante la segunda mitad del siglo XVIII (Bushnell y Greene, 2002).

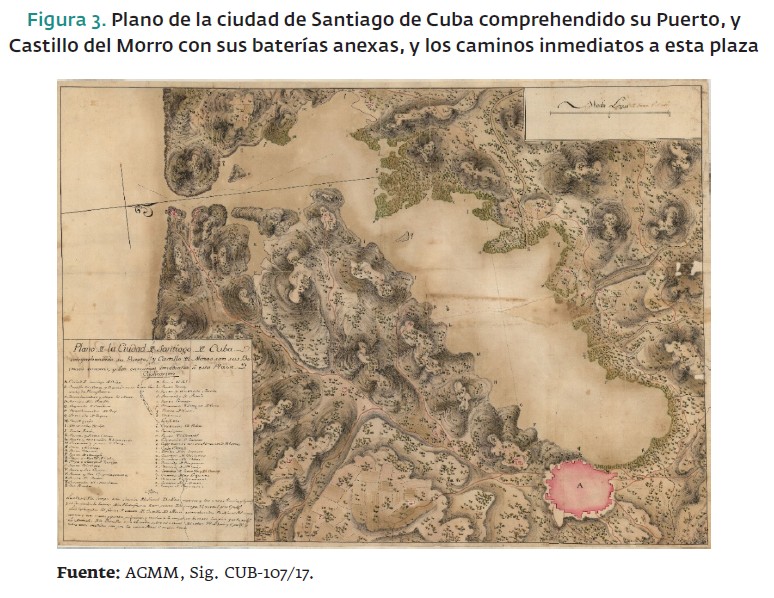

A partir de tales disposiciones, en junio de 1774, las labores fueron rigurosamente supervisadas por Abarca de conjunto con el ingeniero a cargo de la plaza, Antonio Trebejo. Ambos aprobaron el abandono de los puestos defensivos de las costas laterales de la bahía santiaguera, en vista de su poca utilidad y de la enorme carga de trabajo y recursos que suponían para la tropa veterana, estableciendo que en su lugar quedasen reducidas a puestos de vigías o atalayas. De esta forma se concentraron todos los esfuerzos defensivos en el castillo de San Pedro de la Roca y los puestos adyacentes en la batería de la Estrella, puesto de aguadores, batería de Cabañas y puesto de Guaicabón (AGI, Santo Domingo, 1141, ff.234-239).

En 1776 se añadieron nuevas plataformas, baterías, almacenes de pertrechos y se amplió un espacio para el alojamiento de sus tropas en detrimento de los elementos antiguos del foso, media luna, puerta principal y cortina este (AGI, Audiencia de Santo Domingo, 1226). Según lo expresado en la "Relación del Estado en que se halla la Plaza de Santiago de Cuba con las demás adyacentes Baterías y Defensas de 1778" sobre la situación del castillo del Morro se afirma que se hallaba en estado de defensa en cuanto permite su corta extensión, pequeño frente y débiles defensas, aunque se continuaba trabajando en su perfeccionamiento defensivo tanto de su estructura como la efectividad de sus piezas de artillería (AGI, Santo Domingo, 1230).

Cuando España entró nuevamente en hostilidades con Inglaterra en julio de 1779, al gobernador general de la isla, Diego José Navarro, le fue trasmitido desde Madrid que se debían observar los movimientos de las fuerzas inglesas en Jamaica con el objetivo de registrar e impedir sus operaciones ante el temor de que pudiesen aprovechar los acontecimientos para atacar las posesiones españolas y francesas. Asimismo, las indicaciones eran comunicadas al gobernador oriental Antonio de Salas para que pudiese reconocer las operaciones inglesas en Jamaica apelando a sus estrategias de información ya utilizadas en contiendas anteriores con certeza y efectividad13. En la misma medida se dieron instrucciones al gobernador de la región oriental, Antonio de Salas, para que investigara las operaciones inglesas en Jamaica, utilizando las estrategias de inteligencia ya empleadas con éxito en contiendas anteriores. Desde Santiago de Cuba se enviaron informes al mando general sobre los movimientos británicos, basados en las declaraciones de Ricardo Mead, comisionado de la Capitanía General de Caracas. Mead, que acababa de regresar de Jamaica tras participar en un intercambio regular de prisioneros entre ambos territorios, relató todo lo que había observado durante sus meses de estancia con los ingleses, aseguraba conocer que:

[...] el almirante Rodney que manda la escuadra inglesa en las islas de barlovento aseguraba esperar un refuerzo de 10 o 12 navíos de línea y meditaba hacer alguna empresa contra nuestras posesiones, o las francesas luego que se uniesen a su Armada, la que consiste de 17 navíos de guerra y 4 o 6 fragatas según la relación de los mismos ingleses. (AGI, Cuba, 1231, ff. 595-598)

Indirectamente afectada por estas circunstancias, la plaza de Cuba se mantuvo en estado de alerta defensiva debido a las pretensiones inglesas en la región. Según los informes proporcionados por prisioneros llegados de Jamaica, la flota inglesa había sido reforzada con más de 1300 hombres durante su estancia (AGI Cuba 1231, ff. 611-615). En 1789, el gobernador Juan Bautista Vaillant, en un informe dirigido a la Corona sobre las necesidades de la jurisdicción de Cuba, afirmó: "(... ) que esta plaza tiene un puerto capacísimo, muy difícil de ser forzado y, sin duda, el más seguro de los descubiertos" (AGI Ultramar 83, ff. 345-351). No obstante, no fue sino hasta la última década del siglo XVIII cuando se comenzaron a materializar las concesiones al departamento oriental, lo que marcó una etapa de progreso para la región, favoreciendo el fin del monopolio comercial y la política que beneficiaba exclusivamente a las élites habaneras. Así, en 1790, se realizan nuevas mejoras según lo proyectado por el ingeniero Suarez Calderín en lo relativo a la ubicación de nuevas cortaduras que aseguraban la dificultad del enemigo para su acceso al castillo del Morro (Ramos Zúñiga, 2022a, pp. 204-205).

Gradualmente, la capital del sureste de Cuba experimentó un notable desarrollo urbano, acompañado por un crecimiento poblacional no solo en número, sino también en calidad de vida. Las reformas continuas en sus estructuras defensivas y el aumento de las actividades comerciales en su puerto impulsaron este progreso. Al mismo tiempo, se fueron sentando las bases de un nuevo mercado regional, en el que el comercio legal empezó a predominar sobre el próspero contrabando que las oligarquías locales habían practicado con éxito desde el siglo XVII (Portuondo Zúñiga, 2012, pp. 68-71). Junto al progreso económico se daban pasos en nuevos proyectos de reconocimiento y fortificación, esta vez en las poblaciones de Guantánamo y en la cercana bahía de Nipe que, gestionados desde Santiago de Cuba por el conde de Mopox, gozaban del favor de la Corona en aras de una ocupación del territorio y la potenciación del sistema defensivo del oriente cubano en el orden de otros espacios estratégicos (AGI, Ultramar, 121, no. 6).

REFLEXIONES FINALES

A partir de 1639, con el inicio del sistema de fortificación que se materializó en la construcción del castillo de San Pedro de la Roca, la corona española proyectó una nueva etapa en sus relaciones con la ciudad de Santiago de Cuba y sus élites locales. Sin embargo, a pesar del esfuerzo logístico y económico, los objetivos no se alcanzaron por completo, lo que contribuyó al aumento de prácticas como el contrabando y la corrupción entre las autoridades locales. No obstante, tras los acontecimientos de la ocupación inglesa de Jamaica en 1655, un nuevo frente se abrió en el Caribe, y a razón del temor y la inseguridad, se intentó asegurar con un mayor interés la capital departamental desde fines del siglo XVII, reconstruyendo su sistema defensivo con la convocatoria de sus actores locales y el esfuerzo de sus gobernadores en conseguir revertir el desamparo e indefensión frente a las posesiones inglesas, con quienes mantenían, pese a ello, un dinámico intercambio mercantil.

Durante el siglo XVIII, en consonancia con una nueva etapa de conflictos y cambios, especialmente en el Caribe, el puerto de Santiago de Cuba adquirió una importancia especial debido a su posición estratégica tras el éxito local contra los británicos durante la guerra del Asiento (1739-1748). Esto impulsó un nuevo dinamismo en la ciudad y la renovación de sus defensas, que requerían mejoras significativas. Sin embargo, no fue hasta los sucesos en La Habana cuando comenzó una nueva etapa, caracterizada por un plan de defensa detallado, que trajo consigo mejoras logísticas en varios frentes, con un enfoque particular en la fortaleza de San Pedro de la Roca. Estas mejoras se basaron en los principios del arte militar ilustrado, con especial atención al fortalecimiento de la artillería y al aprovechamiento óptimo de las características naturales y estratégicas del lugar. A diferencia de los periodos anteriores, las directrices y mejoras se ejecutaron a partir de las indicaciones realizadas y bajo la supervisión de miembros del Real Cuerpo de Ingenieros Militares, quienes impulsarían una perspectiva más funcional en el entorno defensivo de la bahía santiaguera, llegando a abandonarse aquellas baterías y enclaves que lejos de aportar seguridad a su costa suponían un gasto en hombres y servicios.

La Corona insistía continuamente en la importancia de lograr una mayor centralización política y militar. En esta dirección se tomaron medidas para reforzar la presencia oficial con el propósito de combatir el contrabando, promover el desarrollo urbano y reestructurar las dinámicas de poder en el departamento oriental. Las reformas implementadas en las defensas de Santiago de Cuba permitieron un notable avance en la modernización del sistema defensivo del sureste. Sin embargo, estas mejoras deben entenderse en el contexto del intrincado entramado de relaciones sociopolíticas y económicas que caracterizaban a la región caribeña y, en particular, a Cuba durante esos años. En este sentido, hemos subrayado la importancia de vincular estas defensas con los acontecimientos históricos y políticos que marcaron el escenario internacional, ya que la presencia de las potencias europeas en la región justificaba la necesidad de mantener y fortalecer las fortificaciones y el sistema defensivo en su conjunto.

Fuentes primarias

Archivo General de Indias (AGI) Sevilla, España

Audiencia de Santo Domingo 102, 136, 142, 333, 364, 408, 466, 870, 1209, 1051, 1067, 1070, 1071, 1141, 1226 y 1230

Escribanía de Cámara 92C

Papeles de Cuba 1067, 1071, 1230 y 1231

Ultramar 83 y 121

Archivo General Militar de Madrid (AGMM) Madrid, España

Colección general sign. 4-2-9-1

Archivo Nacional de Cuba (ANC) La Habana, Cuba

Asuntos políticos 1

Correspondencia de los Capitanes Generales leg.13 exp.204

1 El presente trabajo corresponde a los resultados del proyecto PID2021-122170NB-I00 Arquitecturas del poder. Emulación y pervivencias en América y el sudeste asiático (1746-1808) financiado por mcin/ aei/10.13039/501100011033/ y por feder Una manera de hacer Europa

2 Véase: Zapatero (1989); Calderón Quijano (1984); Gutiérrez (2005); Ramos Zúñiga (2021).

3 Véase: Kuethe (1986); Luengo (2017); Placer (2015).

4 Nos referimos a los trabajos de Blanes (1998); Castillo Meléndez (1986); Gutiérrez (2005); López Hernández (2019; 2021a; 2021b); López Rodríguez (1997); Ramos Zúñiga (2022a; 2022b).

5 La historiografía sobre los puertos atlánticos hispanos y su relevancia global ha sido objeto de estudio desde múltiples perspectivas, en este sentido consúltese los trabajos de: Bonialian (2019); Gámez Casado y Bueno Jiménez (2023); Reichert (2013); Von Grafenstein (2006).

6 Black (2004; 2022).

7 Véase: Cruz Apestegui (2000); Lucena (1992).

8 Sobre la rivalidad anglohispana tras el establecimiento inglés en la cercana Jamaica, consúltese el trabajo de Morales Martínez (2017, pp. 13-26).

9 La bahía de Guantánamo se encuentra localizada a unos 100 km aproximados por tierra desde Santiago de Cuba. Para una mayor profundidad en el tema consultar la obra de Portuondo (2015, pp. 69-70).

10 Véanse los trabajos de Capel, Sánchez y Moncada (1988); Cruz Freire (2017); Recio (2020); Torres Ramírez (1967).

11 Para más detalles, véase el trabajo de López Hernández (2021, pp. 88-101).

12 Para conocer más acerca de la labor del ingeniero Francisco Suarez Calderín en las reparaciones del castillo de San Francisco consúltese el trabajo de Cruz Freire (2013, pp. 88-93).

13 Nos referimos a las gestiones de noticias e informaciones obtenidas por medio de los diferentes actores particulares al servicio de la Corona hispana durante la guerra del Asiento apelando a sus actividades y desempeños como el corso y la actividad comercial. Véase: Padrón Reyes (2023); Vidal, Román y Elías-Caro (2023).

REFERENCIAS

Arcos Martínez, Nelly. (2010). El ingeniero militar ilustrado Agustín Crame y el reordenamiento defensivo en el Caribe (1777-1779), tesis doctoral (inédita), México: UNAM.

Bonialian, Mariano A. (2019). La América española: entre el Pacífico y el Atlántico: globali-zación mercantil y economía política, 1580-1840. México: Colegio de México. Blanes, Tamara. (1998). "Historia y singularidad de una fortaleza, el Morro de Santiago de Cuba", Arquitectura Cuba, no. 377, pp. 32-36.

Calderón Quijano, José Antonio. (1984). Historia de las fortificaciones de Nueva España, Sevilla: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Calderón Quijano, José Antonio. (1996). Las Fortificaciones españolas en América y Filipinas. Madrid: Mapfre.

Cámara, Alicia (coord.). (2005). Los ingenieros militares de la monarquía hispánica en los siglos xvii-xviii, Madrid: Ministerio de Defensa.

Capel, Horacio, Joan Eugeni Sánchez y Omar Moncada. (1988). De Palas a Minerva: la formación científica y la estructura institucional de los ingenieros militares en el siglo xviii, Madrid: CSIC-SERBAL.

Carrillo de Albornoz y Galbeño. (2016). "La Academia de Matemáticas de Barcelona y su relación con la formación de ingenieros en América durante el siglo XVIII", en Proyección en América de los ingenieros militares, siglo xviii (Comp.), Madrid: Ministerio de Defensa.

Castillo Meléndez, Francisco. (1986). Las defensas de la Isla de Cuba en la segunda mitad del siglo xvii, Sevilla: Diputación Provincial de Sevilla.

Cruz Apestegui. (2000). Los ladrones del mar. Piratas en el Caribe. Corsarios, filibusteros y bucaneros 1493 -1700, Madrid: Lunwerg Editores, 2000.

Cruz Freire, Pedro. (2013). "Francisco Suarez Calderín y la renovación del castillo de San Francisco de Santiago de Cuba", Quiroga, no.4. Granada, pp.88-93.

Cruz Freire, Pedro. (2017). Silvestre Abarca, un ingeniero militar de la monarquía hispana. Sevilla: Athenaica.

Gámez Casado, Manuel y Alfredo Bueno Jiménez (Eds.). (2023). Un mar de encuentros: El Caribe: arte, sociedad y cultura (siglos xvi-xvii), Madrid: Ediciones Complutense/El Colegio de Mi-choacán.

García del Pino, Cesar. (2009). Corsarios, piratas y Santiago de Cuba, La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.

Gutiérrez, Ramón. (2005). Fortificaciones en Iberoamérica, Madrid: El Viso.

Kuethe, Allan. (1986). Cuba, 1753-1815, Crown, Military, and Society, Knoswille: University of Tenesse.

Kuethe, Allan y Kenneth J. Andrien. (2014). The Spanish Atlantic World in the Eighteenth Century. War and the Bourbon Reforms, 1713-1796, New York: Cambridge University Press.

Lizaur, Antonio de. (2016). "La artillería de América en el siglo xviii", Proyección en América de los ingenieros militares. Siglo xviii, Madrid: Ministerio de Defensa, pp. 239-265.

López Hernández, Ignacio J. (2019). "La defensa de Santiago de Cuba al ataque de Vernon de 1741: principios de fortificación para la guerra en el Caribe", Anuario De Estudios Americanos, Vol. 76, no.1, pp.177-207.

López Hernández, Ignacio J. (2021a). "Crame, Cermeño y la reforma del Morro de Santiago de Cuba (1766-1767)", Quiroga, no.19, pp. 88-101.

López Hernández, Ignacio J. (2021b). La fortificación de campaña en Cuba durante la guerra del Asiento: la definición de un modelo defensivo en el Caribe hispano, Revista de Indias, no.282, pp. 345-374.

López Hernández, Ignacio J. (2024a). "Fortification systems designed to counter Charles Knowles's attacks in Cuba and Saint-Domingue in 1748", en Luengo, Pedro y Smith, Gene: A Fortified Sea: The Defense of the Caribbean in the Eighteenth Century, Tuscaloosa: University of Alabama Press, pp. 86-100.

Hernández, Ignacio J. (ed.) (2024b). Piedra y Geoestrategia. La defensa del Gran Caribe entre el teatro bélico global y las últimas independencias, Granada: Comares.

López Rodríguez, Omar. (1997). El castillo del Morro, La Habana: Editorial Pablo de la Torrien-te Brau.

Lucena Salmoral, Manuel. (1992). Piratas, bucaneros, filibusteros y corsarios en América. Perros, mendigos y otros malditos del mar. Madrid: Mapfre.

Luengo Gutiérrez, Pedro. (2014). "Movilidad de los ingenieros militares en Cuba a finales del siglo XVIII", Quiroga, no.6, pp. 37-47.

Luengo Gutiérrez, Pedro. (2017). "Military Engineering in Eighteenth-Century Havana and Manila: The Experience of the Seven Years War". War in History, 24 (1), pp. 4-27.

Marchena Fernández, Juan. (2001). "El poder de las piedras del Rey. El impacto de los modelos europeos de fortificación en la ciudad barroca americana", Actas del III Congreso Internacional del Barroco Americano: territorio, arte, espacio y sociedad, Sevilla: Universidad Pablo de Olavide.

Marrero, Levi. (1975a). Cuba. Economía y sociedad. Del monopolio hacia la libertad comercial (1701-1763) (I) , Madrid: Editorial Playor.

Marrero, Levi. (1975b). Cuba, Economía y sociedad. Del monopolio hacia la libertad comercial (1701-1763) (II) , Madrid: Editorial Playor.

Meriño Fuentes, M. de los Ángeles, y A. Perera Díaz. (2009). "Familias, agregados y esclavos. Los padrones de vecinos de Santiago de Cuba (1778-1861)", História: Questões & Debates, no. 51, pp. 151-177.

Morales Martínez, Alfredo. (2016). "América y los ingenieros de Carlos III", en El Greco en su Iv Centenario: patrimonio hispánico y dialogo intercultural, Toledo: Ediciones de Castilla- La Mancha, pp. 67-78.

Morales Martínez, Alfredo. (2017). "Cuba y Jamaica. Conflictos en el Caribe", en Pedro Cruz Freire y Ignacio J. López Hernández (Eds.), Ingeniería e ingenieros en la América hispana, siglos XVIII y XIX, Sevilla: Editorial Universidad de Sevilla, pp. 13-26.

Padrón Reyes, Lilyam. (2018). "Santiago de Cuba: del "abandono" al perfeccionamiento en su sistema defensivo, siglos XVII- XVIII", Iberoamérica Social, no.2(especial), pp. 46-62.

Padrón Reyes, Lilyam. (2020). "Conflicto y guerra en el Caribe. Papel desempeñado por las milicias de indios frente al intento de invasión británica a Santiago de Cuba (17391748)", Naveg@mérica, no.24.

Padrón Reyes, Lilyam. (2021). Para que estén con sus armas para lo que se ofreciere. Indios en la defensa del surorientecubano, siglosxvi-xviii, Santa Marta: Editorial Unimagdalena.

Padrón Reyes, Lilyam. (2023). "En servicio del rey. estrategia imperial e información entre Santiago de Cuba y Jamaica, 1739-1748", Cuadernos de la Ilustración y el Romanticismo, no.29, pp. 13-24.

Parcero Torre, Celia María. (1998). La pérdida de La Habana y las Reformas Borbónicas en Cuba 17601773, Valladolid: Junta de Castilla y León/Consejería de Educación y Cultura.

Pérez Guzmán, Francisco. (1999). La Habana, clave de un imperio, La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.

Pérez Guzmán, Francisco. (1992). "Las fuentes que financiaron las fortificaciones de Cuba", Tebeto, no.5(1), pp. 363-382.

Portuondo Zúñiga, Olga. (2015). Una derrota británica en Cuba, Santiago de Cuba: Editorial Oriente.

Portuondo Zúñiga, Olga. (2012). El departamento Oriental. 1510-1868: dos temas de historia económica, Santiago de Cuba: Ediciones Santiago.

Placer Cervera, Gustavo. (2007). Inglaterra y La Habana, 1762, La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.

Placer Cercera, Gustavo. (2015). Ejército y Milicias en la Cuba colonial 1763-1783, La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.

Ramos Zúñiga, Antonio. (1993). "La fortificación española en Cuba, siglos XVI-XIX", Atrios, no.5, pp. 49-64.

Ramos Zúñiga, Antonio. (2021). La Habana, la ciudad de los castillos. Fortificaciones y arte defensivo en la Habana de los siglos xvi al xix, Miami: Asociación Cubana de Amigos de los Castillos.

Ramos Zúñiga, Antonio. (2022a). Castillo del Morro de Santiago de Cuba. Arquitectura y arte defensivo, 1635-1898. Miami: Asociación Cubana de Amigos de los Castillos.

Ramos Zúñiga, Antonio. (2022b). Fortificaciones de Santiago de Cuba, 1515-1898, Miami: Asociación Cubana de Amigos de los Castillos.

Recio Morales, Oscar. (2020). Alejandro O'Reilly, inspector general: Poder militar, familia y territorio en el reinado de Carlos iii, Madrid: Ed. Sílex.

Reichert, Rafal. (2023). Sobre las olas de un mar plateado. La política defensiva española y el financia-miento militar novohispano en la región del Gran Caribe, 1598-1700. Mérida: Universidad Nacional Autónoma de México/Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales.

Rodríguez-Villasante Prieto, Juan Antonio. (2016). "Geopolítica para América en el siglo XVIII. El sistema portuario para el control del territorio", Proyección en América de los ingenieros militares Siglo xviii (Comp.), Madrid, Ministerio de Defensa, pp. 93-106.

Serrano Álvarez, José Manuel. (2006). "El éxito en la escasez: La defensa de Cartagena de Indias en 1741", vegueta, no.16, pp. 359-383.

Vidal, Antonino, Raúl Román y Jorge Elías-Caro. (2023). "Comercio transimperial, saqueos marítimos y redes de complicidad a mediados del siglo XVIII en el Mar Caribe", Temas Americanistas, no.51, pp.5-29.

Von Grafenstein, Johanna (Comp.). (2006). El Golfo-Caribe y sus puertos (1600-1815), México DF: Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora.