Posibilidades y desafíos de la historia comparada: una propuesta para el análisis de la represión estatal, la prensa política y los derechos humanos en México y Colombia en las décadas de 1970 y 1980*

Possibilities and challenges of comparative history: a proposal for the analysis of state repression, the political press, and human rights in Mexico and Colombia in the 1970s and 1980s

Anderson Paul Gil Pérez

afagudelo81703@umanizales.edu.coDoctor en Ciencias Sociales. Investigador posdoctoral en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional

Autónoma de México (FFyL-UNAM).

https://orcid.org/0000-0002-9741-4220

Resumen

Este artículo desarrolla una propuesta de análisis de historia comparada de México y Colombia, centrada en la prensa política, la represión estatal y el problema de los derechos humanos durante los años 70 y 80. La metodología integra un enfoque historiográfico que resalta las discusiones sobre la historia comparada como campo y método, y plantea tres ejes para operacionalizar la comparación. Esta investigación justifica la pertinencia de comparar los regímenes autoritarios mexicano y colombiano, centrándose en el papel de la prensa política en la legitimación de la represión estatal y en el surgimiento del discurso de los derechos humanos como una preocupación para los gobiernos de ambos países. Finalmente, este artículo ofrece conclusiones que proponen una agenda investigativa para profundizar en la historia comparada de la prensa y la represión estatal.

Palabras clave: historia comparada, represión estatal, prensa política, derechos humanos.

Abstract

This article develops a proposal for a comparative history analysis of Mexico and Colombia, focusing on the political press, state repression, and the problem of human rights during the 1970s and 1980s. The methodology integrates a historiographic approach highlighting the discussions on comparative history as a field and method and proposes three axes to operationalize the comparison. This research justifies the relevance of comparing the Mexican and Colombian authoritarian regimes, focusing on the role of the political press in legitimizing state repression and the emergence of the human rights discourse as a concern for the governments of both countries. Finally, this article offers conclusions that propose a research agenda to deepen the comparative history of the press and state repression.

Keywords: comparative history; state repression, political press, human rights.

El historiador exige que un método sea sobre todo un instrumento técnico, de uso corriente, manejable, susceptible de ofrecer resultados positivos; en su aplicación a la historia, el método comparativo cumple en realidad todas estas condiciones (...) El método comparativo puede, y debe, calar en las investigaciones históricas minuciosas y de detalle (Marc M. Bloch, 2008a, p. 113).

Introducción

Una cuestión central en el campo historiográfico es la tensión entre profundidad y generalidad, que aparece al decidir entre abordar casos individuales o investigaciones comparadas. Tradicionalmente, los casos específicos han sido más valorados por su análisis detallado de los objetos de estudio, los actores sociales y los procesos históricos. Por el contrario, comparar dos o más casos permite identificar regularidades históricas útiles para interpretaciones más amplias, aunque a veces puedan ser menos profundas que los estudios monográficos. Esta tensión entreabstracción y concreción, profundidad y generalidad, se encuentra en el centro del análisis histórico comparado1.

En este artículo se abordan dos aspectos fundamentales para poner en perspectiva estas discusiones. Primero, se exploran algunas posiciones historiográficas sobre el enfoque comparativo, destacando sus potencialidades y limitaciones. Estos debates, aunque no son recientes, se mantienen vigentes porque plantean cuestiones sobre las escalas de análisis, las temporalidades, el balance entre abstracción y profundidad, y la relación entre fuentes primarias y secundarias. Segundo, se argumenta que la historia comparativa permite contrastar casos como los de México y Colombia mediante la construcción de variables contextuales con procesos históricos concretos -que en el texto se denominan "ejes comparativos" En este sentido, se hace una propuesta para el análisis de la prensa política, la represión estatal y el discurso de los derechos humanos en las décadas de 1970 y 1980 en México y Colombia2. Esta perspectiva profundiza en la construcción de contextos histórico-políticos de comparación entre los dos países en el periodo de estudio y en la observación analítica de la heterogeneidad de la prensa política3.

Por ello, es importante reconocer que, más allá de posiciones favorables o desfavorables frente a la historia comparada, lo que se advierte es un conjunto de ventajas para la investigación histórica: desde la puesta en perspectiva del objeto de estudio hasta la lucha contra las miradas localistas, regionalistas y nacionalistas. Así, se propone retomar el método comparativo de tipo fuerte como una posibilidad de balancear la generalidad y la concreción dado que trabaja con fuentes primarias y secundarias.

Historia comparativa: problema y método

La pregunta por el método comparativo en las ciencias sociales y humanas tiene tantas respuestas como las disciplinas que conforman esta área. Gracias a los trabajos de Marx, Weber y Durkheim, el método comparado ha tenido relevancia en el abordaje de diferentes problemas de investigación. La formación de la investigación en ciencias sociales y humanas ha recurrido a la comparación debido a la necesidad de realizar contrastes sociales e históricos (Maier, 1992; Olábarri, 1992; Ríos, 2022). La sociología y la ciencia política se desarrollaron con una proyección comparativa amplia con base en una regulación teórica y metodológica más acuciosa (Castro, 1992; Giordano, 2011, 2014; Sartori y Morlino, 1994). Entre tanto, la historia y la antropología evidenciaron un menor interés por este enfoque, lo que no significa su rechazo, pero sí una mayor vocación por la individualización de estudios de caso (Kocka, 2002)4.

La discusión frente a las preferencias disciplinares por el método comparado se acompañaron durante mucho tiempo de la tensión entre generalidad y profundidad. De una parte, la sociología y la ciencia política con un esfuerzo por esclarecer regularidades o reglas de desarrollo frente a fenómenos sociales y políticos en diferentes sociedades, y, de otra parte, la historia y la antropología más enfocadas en determinar lo particular o singular de los procesos investigados (Castro, 1992; Maier, 1992).

Sin embargo, en la Historia mantiene una vigencia plena lo propuesto por Marc Bloch sobre la llamada historia comparativa. Bloch (2008b, p. 107) concibió la comparación como el análisis histórico que parte de tomar fenómenos de diferentes conjuntos sociales para ser estudiados en paralelo. Estos fenómenos, que pertenecen a diferentes medios sociales, se estudian con el propósito de ser explicados en su auténtica unidad interna (Bloch, 2008b, p. 108). Así, la comparación histórica implica -además de la selección de fenómenos- la existencia de dos condiciones de posibilidad mínimas: la primera, tiene que ver con la cercanía entre los hechos observados, y la segunda, con las visibles diferencias entre los medios en que ambos ocurren (Bloch, 2008a, p. 115). Lo que indicó Bloch es que existen dos opciones de comparación histórica: por un lado, la elección de sociedades separadas en el espacio y el tiempo a partir de un problema de posible similitud, y por el otro lado, la selección de sociedades vecinas, contemporáneas, e influyentes entre sí (p. 116). La segunda opción son sociedades de mutua influencia:

Otra aplicación del procedimiento de la comparación: el estudio paralelo de sociedades vecinas y contemporáneas, constantemente influidas entre sí y sometidas precisamente en razón de su proximidad y de su sincronismo a la acción de las mismas causas en su evolución y que parcialmente tienen, al menos, un origen común. (Bloch, 2008a, p. 117)

Además, nuestro padre de la Historia consideraba que el método comparado les permitía a los historiadores salir de los callejones sin salida de su propia comarca, porque les ayudaba a disminuir su inclinación por buscar causas exclusivamente locales para las transformaciones sociales (Bloch, 2008a, p. 127). Detrás del método comparativo se encuentra la opción de descubrir nuevas perspectivas del objeto de estudio, ampliar los rangos de su visualización y dotarlo de sentido en relación con otros objetos de condición o características similares, que pueden ocurrir en sociedades completamente distantes en tiempo y espacio, o en aquellas más cercanas en vecindad e influencia recíproca. Al respecto, Olábarri plantea esta consideración de Bloch como la vía para encontrar cierta originalidad contextual:

Bloch cree que la comparación es también útil a la hora de la interpretación, para la determinación de la originalidad, de las diferencias entre los casos comparados, bien porque sean completamente independientes unos de otros o porque resulten de caminos divergentes, a partir de un mismo punto de partida. (Olábarri, 1992, pp. 58-59)

En este sentido, Bloch hizo más un manifiesto en favor de la historia comparada que un planteamiento metodológico; no obstante, sí propuso dos orientaciones básicas que han tenido influencia en la historia comparativa: en primer lugar, la selección de los casos por estudiar, que Bloch lo describe como el descubrimiento de los fenómenos por observar. La selección se hace con base en planteamientos comparativos, que son los que permiten identificar procesos de características similares en los dos espacios. En segundo lugar, implica la interpretación en la que se pretende discernir las influencias históricas sobre los procesos observados.

Se trata de prestar atención a estos fenómenos comparables en una crítica que perfile tanto sus similitudes como sus diferencias, y, al mismo tiempo, que profundice en las líneas que demarcan los contrastes entre ambos. Esto implica conocer a profundidad cada uno de los casos estudiados (Bloch, 2008b, 2008a). Posteriormente, Jürgen Kocka (2002, pp. 46-49) postuló que la historia comparada posibilita la ampliación de la perspectiva heurística, la perspectiva descriptiva, la perspectiva analítica, y la perspectiva paradigmática.

Así, la insistencia en partir de los planteamientos de Bloch para visualizar la importancia de la historia comparativa no se debe a la ausencia de referentes contemporáneos, sino a la potencia analítica y al eco posterior de sus ideas. El autor de Los reyes taumaturgos comprendía el principal dilema que enfrentan los historiadores de cara al uso del método comparativo, lo que le permitió advertir soluciones a dicho punto ciego. Este dilema incluye, por una parte, la tensión entre generalidad y profundidad, y, por otra parte, el acopio de las fuentes primarias frente a la compilación de fuentes secundarias para el conocimiento de los casos que se comparan5. Estas reflexiones iluminaron los retos inherentes al método histórico, y también sentaron las bases para entender el potencial transformador de la historia comparada.

De este modo, las soluciones propuestas a los dilemas metodológicos no solo facilitaron el uso del método comparativo, sino que también destacaron las posibilidades de este enfoque para controvertir las hipótesis de carácter general, la superación de postulados historiográficos clásicos y los elementos comunicantes entre sociedades, temas y problemas objeto de estudio, permitieron que se fuera convirtiendo en un campo dentro de la disciplina con significativo potencial.

Desde la apropiación realizada por la Escuela de los Annales, pero también en otras tradiciones europeas y, en especial, en la estadounidense, se construyeron vías posibles para desarrollar la historia comparada. Como señala Olábarri(1992), en periodos recientes se pueden identificar cuatro formas de abordar los objetos de estudio de la historia comparada:

En primer lugar, como una técnica útil en todos los momentos de la investigación, desde la elección de la problemática hasta la composición del trabajo científico emprendido; en segundo lugar, como un género específico de historia, en el que se comparan instituciones, procesos o instituciones entre dos o más unidades geográficas, temporales o sociales, con el fin de verificar hipótesis y, de modo más general, de obtener explicaciones definidas del fenómeno en cuestión; en tercer lugar se encuentra una variante del tipo anterior que conviene estudiar aparte de su especificidad, nacida de su ambición: la comparación on the grand manner, que supone estudiar procesos o instituciones en un ámbito mundial, y que ha sido sistemáticamente empleada por la sociología histórica; por último, está la aproximación comparativa entendida como uno de los más eficaces medios de escribir historia universal. (pp. 55-56)

De lo planteado por Olábarri, se observa que la Historia hacia la década de los años noventa mostraba una preocupación por cuatro énfasis distintos en lo comparativo. Este panorama atestiguaba la vitalidad y versatilidad historiográfica de un método que en sus inicios enfrentó múltiples cuestionamientos.

Entre los caminos propuestos por Olábarri, los tipos dos y tres destacan como los más representativos de la historia comparada6. Aunque comparten el objetivo de analizar fenómenos desde perspectivas comparadas, presentan diferencias sustanciales. La ambición del tercer enfoque, conocido como "comparación a gran escala", u On the grand manner, tiene una mayor relación con las propuestas desde las ciencias sociales comparadas, en particular sociología histórica y la ciencia política. Este enfoque se centra en entender dinámicas interconectadas globalmente con el interés de identificar regularidades a gran escala.

En contraste, el segundo enfoque concibe el método comparado como un género dentro de la historiografía. Esta opción es la que permite mantener el nivel de profundidad al que aspira el análisis histórico de cara a la singularidad de los procesos sociales en el pasado y la abstracción para confrontar las sociedades, los temas y los problemas de forma que se comparen. Así, se adopta la propuesta de llamar a esta forma el tipo fuerte de comparación. Este método, también denominado análisis histórico-comparativo de dos o más casos (Olábarri, 1992, pp. 60-62), constituye un enfoque metodológico para la investigación de procesos históricos que implica consultar fuentes secundarias, como en la mayoría de las investigaciones comparadas de las ciencias sociales, pero también realizar una consulta a profundidad de fuentes primarias en cada uno de los casos que se comparen7

La ventaja que ofrece considerar la historia comparativa del tipo fuerte es que se cumple con los criterios disciplinares de la Historia al utilizar las fuentes primarias, en mayor medida, y las secundarias de forma complementaria. Este tipo metodológico requiere que ambas categorías de fuentes se seleccionen en función de las unidades comparadas (Olábarri, 1992, pp. 52-53). De esta forma, se logra "una comparación explícita en la que se advierten parecidos y diferencias sin caer en ninguna de las falacias o debilidades de quien compara a través de solo fuentes secundarias" (Olábarri, 1992, p. 61). El interés historiográfico por evadir la comparación exclusivamente con fuentes secundarias pasa, como lo plantea Lastra (2018), por evitar subsumir ante las interpretaciones de lo ya interpretado8.

Emplear el tipo fuerte de la comparación histórica implica, por lo tanto, un esfuerzo mayor al momento de trazar las variables, los periodos y las fuentes. Cotejar grandes periodos históricos se convierte en un reto cuando se tratan de procesos de investigación individuales a diferencia de cuando se acude a grupos interinstitucionales de investigadores que pueden enfocarse en cada uno de los casos de forma profunda, al menos en la etapa de intensiva consulta de fuentes primarias (Lastra, 2018, pp. 150-155).

No obstante, en la aplicación adecuada del tipo fuerte de comparación es posible que no se obtengan iguales resultados cuando son grandes equipos los querealizan el trabajo, en tanto que el enfoque comparativo implica ir mucho más allá de la sumatoria de los casos individuales y algunos elementos recurrentes, similares y diferenciales, se establecen en tanto que el investigador o los investigadores interiorizan los casos sometidos a comparación. La forma en que se realiza la comparación se liga intrínsecamente con la propuesta narrativa en la que se presentan los resultados (Lastra, 2018, pp. 156-157). Puede ser a través de una exposición no comparada de los procesos históricos con elementos finales de contraste, o bien, mediante una narrativa a contracorriente de la historia tradicional que permite la comparación paso a paso9.

En el mismo sentido, el tipo fuerte de comparación o análisis histórico-comparativo de dos o más casos puede establecer un diálogo metodológico con la comparación sincrónica y asincrónica de casos de tipos nacionales (Kocka, 2002). Esta comparación histórica se realiza a través de la formulación de una pregunta que da factibilidad de comparar los dos o más casos. Muchas veces, la pregunta implica la existencia de un problema contextual más que un cuestionamiento concreto. Comparar casos nacionales ofrece la oportunidad de encontrar semejanzas y diferencias de sociedades enteras bajo determinados problemas. Según Kocka, la comparación de estos casos nacionales presenta algunos beneficios en la investigación:

Por una parte, muchas estructuras, procesos, experiencias, acciones y fenómenos que merece la pena comparar históricamente, se hallan marcados en los siglos XIX y XX por sus identidades nacionales; es decir, por la lengua, la cultura y la política estatal. Por ello, las fuentes y datos de la investigación empírica sobre estos siglos se encuentran disponibles, en la mayoría de los casos, en forma específicamente nacional. (...) Por otra parte, los comparatistas actuales se encuentran también en contextos de discusión nacionales y escriben para un público especialmente interesado en la historia nacional y, por tanto, también en las comparaciones internacionales. (Kocka, 2002, pp. 50-51)

De esta manera, reconociendo la variedad de escalas y unidades de análisis que ofrece la historia comparativa, como lo destaca Kocka (2002), el estudio de casos nacionales se mantiene como un enfoque arquetípico. Esto es especialmente significativo en campos como la historia política y la historia de las relaciones entre la prensa y el poder político, donde los procesos históricos usualmente implican transformaciones a nivel nacional10.

A partir de esta perspectiva, la siguiente propuesta se centra en la comparación entre México y Colombia bajo el enfoque de casos nacionales de tipo fuerte, con el objetivo de abordar la historia comparativa de la prensa política y la represión estatal entre las décadas de 1960 y 1980, además de explorar la formación de discursos periodísticos contrarios a los derechos humanos.

Historia comparativa de México y Colombia, dos casos nacionales

La comparación histórica permite identificar regularidades, similitudes y diferencias entre las sociedades observadas. La propuesta de Bloch resulta adecuada para analizar sociedades vecinas, contemporáneas e influyentes entre sí. En este sentido, México y Colombia ofrecen una oportunidad para el análisis comparativo, siempre que se definan las variables. En especial, el estudio de la prensa política, los discursos sobre la represión estatal y los derechos humanos en las décadas de 1970 y 1980 permite establecer significativos puntos de contraste y conexión.

México y Colombia, distantes, pero de interacción comparativa

El primer punto consiste en establecer por qué, a pesar de estar espacialmente distantes, México y Colombia pueden considerarse como sociedades vecinas y de interacción complementaria para viabilizar una comparación histórica entre ambos casos. No se puede ignorar que los países latinoamericanos comparten recurrencias históricas. Del mismo modo, el siglo XX latinoamericano implicó que se mantuvieran y ampliaran las regularidades entre países, en especial a partir de los años treinta y cuarenta, y de forma profunda en el marco de la Guerra Fría latinoamericana (Katz, 2004; Pettiná, 2018), que fortaleció las cercanías entre los países objeto de la disputa ideológica y la campaña del capitalismo frente al comunismo.

Sin embargo, entre muchos elementos de similitud hay tres estructurales desde lo político que justifican la comparación entre México y Colombia; en primer lugar, ser dos de los países predilectos de la aplicación de las doctrinas de la contrainsurgencia a través de la fuerza y tecnología gubernamental (Leal Buitrago, 1992); en segundo lugar, la existencia de dos regímenes políticos de participación limitada y de carácter autoritario fuertemente presidencialistas (Hartlyn, 1993; Hernández, 2016), que se hace visible con el contexto de partido único del PRI en México y el escenario de bipartidismo en Colombia a través del Frente Nacional y los partidos Liberal y Conservador11; y en tercer lugar, dados las condiciones políticas restrictivas, la emergencia de una potencialidad social proclive a las guerrillas rurales y urbanas, la acción colectiva y la movilización social en las décadas de 1960 a 1980.

Estos elementos permitieron la configuración de dos escenarios políticos de regímenes autoritarios en los que las violaciones de derechos humanos se hicieron frecuentes e incluso sistemáticas. Así, la prensa política desempeñó un papel sustancial en la formación de un discurso periodístico sobre los derechos humanos, no solo denunciando sus violaciones, sino también cuestionando su sentido axiológico al aseverar que eran una forma de violentar la soberanía nacional de los dos países.

Ejes de análisis comparativo: México y Colombia

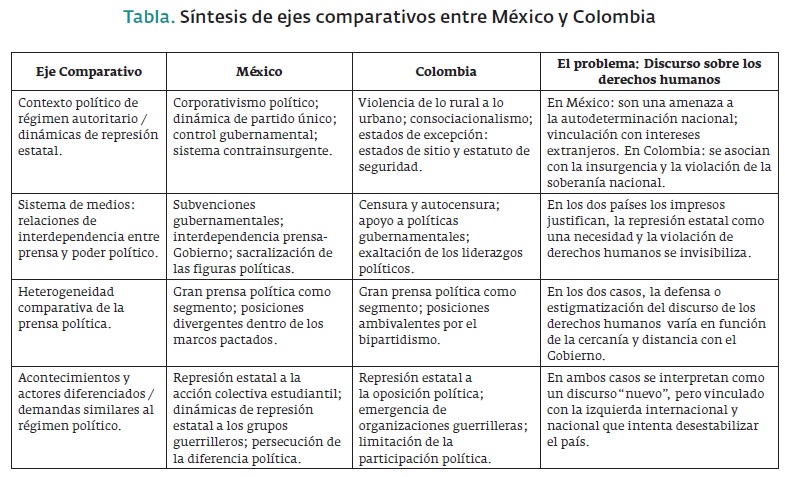

En la historia comparada, más allá del énfasis metodológico, lo fundamental, como en toda la investigación histórica, es el problema. De esta manera, los ejes comparativos son componentes del problema de investigación que permiten la comparación histórica entre Colombia y México. Este esquema comparativo implica revisar los cuatro ejes: a) contexto político de régimen autoritario con fuertes dinámicas de represión estatal; b) sistema de medios: relaciones de interdependencia entre prensa y poder político; c) la heterogeneidad de la gran prensa política y su riqueza comparativa; d) los acontecimientos históricos y actores diferenciados, pero concordantes en sus demandas frente al régimen político.

a) Contexto político: régimen autoritario y dinámicas de represión estatal

El contexto político de régimen autoritario, caracterizado por dinámicas de represión estatal, constituye un eje de comparación válido tanto desde una perspectiva sincrónica como diacrónica al analizar los casos de México y Colombia. En particular, durante la segunda mitad del siglo XX se observa un incremento en la gestión gubernamental de la cuestión social, la oposición política y la emergencia subversiva mediante confrontaciones directas, sin mayores intentos de construir consensos incluyentes frente a los conflictos políticos.

En Colombia, se observa un desplazamiento de la violencia rural hacia los entornos urbanos (Pécaut, 2001). El ascenso al poder del militar Rojas Pinilla remarca las formas represivas y de censura como parte de la dinámica política, acompañado de excesos con los elogios a la personalidad del líder (Ayala Diago, 2023). En particular, el Frente Nacional, liderado por los partidos Liberal y Conservador, impuso restricciones a la participación política y cumplió solo parcialmente con la promesa de pacificar las regiones, mientras mantenía el estado de sitio, que posteriormente derivó en el Estatuto de Seguridad promulgado por el presidente Turbay Ayala (Parada, 2011).

En México, el modelo corporativista, que se había mantenido compacto durante varias décadas, comenzó a mostrar fisuras debido a las transformaciones en la estructura social y el surgimiento de clases medias emergentes (Aboites y Loyo, 2010). Este proceso estuvo acompañado por un incremento del control gubernamental sobre la dinámica política, con el objetivo de garantizar la continuidad del PRI (Partido Revolucionario Institucional) en el poder (Hernández, 2015; 2016). Asimismo, se consolidó un sólido sistema de contrainsurgencia respaldado por diversas agencias de seguridad del Estado, las cuales se encargaron del control poblacional y de la represión de los sectores opositores al Gobierno (Ovalle, 2019).

En ambos casos, se evidencia una fuerte presencia estatal en la disputa por el control del espacio y el orden público, concebidos como escenarios sacralizados donde lo político solo puede manifestarse de formas específicas. Estas formas no deben ser disruptivas ni cuestionar las tradiciones del ejercicio del poder gubernamental (Acevedo et al., 2019; Gamiño, 2011; Gil, 2023).

b) Sistema de medios: relaciones de interdependencia entre prensa y poder político

Las relaciones entre poder político y prensa (medios de comunicación) son el segundo eje que permiten una comparación entre México y Colombia en el periodo de estudio. Comparar este eje tiene como efecto que contribuye a comprender de qué manera se desarrollaron los intercambios entre el sistema de medios de comunicación y el poder gubernamental. Ayuda a explicar o interpretar, dando vida al contexto histórico y social, las razones del posicionamiento editorial que va a tener el campo periodístico de frente a las dinámicas de represión estatal. Además, posibilita construir explicaciones densas del comportamiento editorial en la construcción de discursos periodísticos de la represión estatal, como el discurso de los derechos humanos entendido como una amenaza de la soberanía. Esto evita reducir la interpretación a un interés homogéneo por parte de las líneas editoriales de ambos países.

El desarrollo de las relaciones de interdependencia entre la prensa y el poder político implican un proceso de formación histórica que inicia mucho antes de los años sesenta y setenta en México y Colombia. En el caso de México, este proceso se consolida durante los años treinta del siglo XX, especialmente bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas, cuando se estructura el campo periodístico. Aunque recoge elementos de continuidad con el siglo XIX, en su versión moderna implica un esfuerzo por superar la dimensión predominantemente política del periodismo que estaba vinculada al caudillismo político.

Dicho proceso implica la transición de los diarios hacia empresas periodísticas sujetas a dinámicas de mercado. Sin embargo, no todas las casas periodísticas contarán en México con la capacidad de sumarse a la competencia por los lectores, y entre tanto, el Gobierno se encargará de propiciar las condiciones para que la subsistencia periodística fuera posible, incluso cuando los ingresos provenientes de suscriptores, ventas o tirajes no eran suficientes para garantizar su sostenibilidad (Fernández Christlieb, 2005; Musacchio, 2016; Serna, 2015).

La estructuración de una interdependencia entre prensa y gobierno en México implicó un acomodamiento y después reacomodamiento. Primero se hizo a partir del esfuerzo por la legitimación del régimen político establecido como resultado de la Revolución mexicana y la subvención recurrente de los costos del sistema periodístico no suficientemente interconectado a nivel comercial, lo que implicaba demandas de un sistema subsidiado y urgido de subvenciones para el papel periódico (Bohmann, 1989; Zacarías, 1996), y segundo, el requerimiento a la prensa política de comportarse como defensora de la integridad política del régimen en un periodo de emergente crisis social y de legitimidad. Esto se hizo visible no solo en los eventos emblemáticos como los de 1968, 1971 y la confrontación contra las guerrillas (Sánchez, 2016; 2018), sino también en la celebración del Banquete del día de la Libertad de Prensa, que tenía lugar cada 7 de junio. Este evento se convirtió en un ritual de renovación de la interdependencia entre periodismo y poder político en México (Sánchez y Gil, 2018).

En el caso de Colombia, las relaciones entre prensa y Gobierno tienen una etapa determinante a partir de la Violencia Política de los años cincuenta y del estricto sistema de censura implementado durante el gobierno cívico-militar de Gustavo Rojas Pinilla, en la que fueron cerrados impresos como El Tiempo, El Espectador y otros (Acuña, 2013; Ayala Diago, 2023; Vallejo, 2006). Este periodo estableció un precedente de censura que, más allá de la retórica, estuvo marcado por la represión militar. En las décadas de los sesenta y setenta, durante el desarrollo del Frente Nacional, las casas editoriales adoptaron una política de autocensura como respuesta a la censura previamente establecida. Esto resultó en la construcción de una política de la desmemoria sobre el pasado violento y sobre temas de conflicto y violencia (Valencia, 2015). De forma que la prensa asumió una posición favorable a las políticas gubernamentales como el estado de sitio y el Estatuto de Seguridad del presidente Turbay Ayala (Gil, 2022).

De este modo, aunque los esquemas mencionados dieron lugar a comportamientos editoriales particulares entre los años 60 y 80, no necesariamente condujeron a un desarrollo periodístico y editorial idéntico en los dos países. No obstante, la comparación histórica de México y Colombia, si considera este eje, puede ser mucho más rigurosa en la hermenéutica de los contenidos periodísticos. Es decir, facilita dotar de sentido contextual tanto al análisis de contenido como al análisis de discurso.

c) La heterogeneidad de la gran prensa política

Un tercer eje que permite la perspectiva comparativa entre México y Colombia parte de la premisa de la heterogeneidad de la gran prensa política de los dos países. Si bien los grandes medios impresos se inscriben en los marcos de relaciones prensa y poder que se delinean en el punto anterior, y desde allí tienen unos comportamientos editoriales regulares, también es cierto que hay en su constitución editorial un grado bastante importante de heterogeneidad: sus posiciones como actor político.

Esta diversidad editorial, en el segmento de la gran prensa política o prensa de gran tiraje, implica reconocer que su composición está dada por unas líneas editoriales, unas posiciones económicas de la empresa periodística, pero también por las características ideológicas del público-escritor que conforma los diarios y revistas.

De suerte que aun cuando la esfera pública mexicana de los años sesenta a ochenta tuviera una fuerte restricción periodística para abordar problemas como el poder presidencial, el corporativismo gubernamental y la represión estatal, no necesariamente todos los diarios se negaban a realizarlo. A modo de ejemplo, bastaría con realizar una somera comparación entre Excélsior y El Sol de México -ambos representantes de la gran prensa política mexicana- para identificar sus diferencias frente a temas como el poder ejecutivo, la transición presidencial, el uso de la fuerza policial, entre otros elementos claves.

De la misma forma, en Colombia su dinámica periodística implicó que los grandes impresos tuvieran un cuidado por el Frente Nacional como pacto político que garantizaba la pacificación del país. En muchos sentidos se asumió como una refundación de la república. Así que, en general, los diarios no establecieron posiciones antagónicas con los partidos políticos. No obstante, en la práctica es posible encontrar diferencias sustanciales entre diarios frente nacionalistas como El Siglo y La República -ambos de adscripción conservadora.

Al mismo punto puede llevar una revisión comparativa en Excélsior y El Sol de México que tome como punto de partida uno de los acontecimientos represivos más sobresalientes del periodo como la Matanza del Jueves de Corpus de 1971. Es posible evidenciar dos formas de plantear el tema: en ambos impresos se nota una cobertura cercana al establecimiento político priista, no obstante, en Excélsior, mediante un esquema de afirmación, reflexión y preguntas abiertas que permitía visualizar que el proceso acontecido el 10 de junio todavía no era suficientemente claro a nivel informativo y requería definir quiénes eran los actores inmersos. Por el contrario, en El Sol de México, mediante un esquema de planteamiento de confrontación basado en la estigmatización de los actores sociales, se presentó el proceso como resultado de un ataque a la institucionalidad y se representaron los actores sociales desde el despojo de agencia al promover su invisibilización constante, acompañada con la exaltación a las Fuerzas Armadas.

Por otra parte, en el caso de Colombia, donde se supone que la prensa política de gran tiraje estaba solamente dividida entre conservadora y liberal, se puede observar cómo el Paro Cívico Nacional del 14 de Septiembre de 1977 tuvo una cobertura diametralmente diferente por dos diarios adscritos al Partido Conservador: El Siglo y La República; el primero planteando, como era usual, que la movilización conjunta de todos los sectores sociales, obreros, sindicales y universitarios era una conjura internacional prosoviética y en los días subsecuentes estableciendo que el paro había sido efímero, casi inexistente, poco relevante. Entre tanto, La República, del ala más conservadora del Partido Conservador, publicó varias editoriales reconociendo la dimensión del Paro Cívico, alertando de la censura de prensa que pretendía implementar el presidente Alfonso López Michelsen y dando cuenta de los costos económicos de dicha jornada de movilización. Además, se evidencian los cuestionamientos que La República dirigió a El Tiempo por su férrea defensa del gobierno del presidente Alfonso López Michelsen en el contexto de la movilización de 1977.

En síntesis, aunque no sea este el espacio para profundizar en los contenidos, lo expuesto permite visualizar la riqueza y diversidad en la prensa política de los dos países. Incluso en el segmento de la gran prensa política, que suele considerase como homogénea. Así, profundizar en dicha heterogeneidad se configura como un eje comparativo.

d) Acontecimientos históricos y demandas comunes

Este esfuerzo por operacionalizar comparativamente dos contextos similares, pero desiguales en los acontecimientos suscitados en el periodo de estudio -años sesenta a ochenta-, se basa en problemas comparables con lógicas similares como el análisis de la represión estatal en México y Colombia en relación con la problemática de los derechos humanos12.

Las formas mismas de la represión estatal y los mecanismos implementados pueden considerarse como acontecimientos diferentes, pero que se corresponden. Asimismo, desde una perspectiva amplia y no restrictiva, se puede considerar que son procesos comparables 1968 y 1971 en México con 1971, 1977 y 1984 en Colombia, así como la acción disruptiva de organizaciones guerrilleras urbanas como la Liga Comunista 23 de Septiembre (LC23S) y el grupo guerrillero Movimiento 19 de Abril (M19)13.

De esta manera, lo propuesto por Bloch de comparar sociedades contemporáneas e influyentes entre sí permite pensar en casos como México y Colombia. Estudiar de forma comparativa estos dos países invita a considerar las diferencias y similitudes que puede haber entre estas dos sociedades espacialmente separadas pero no distantes cuando la delimitación del fenómeno seleccionado es concreta. Por ejemplo, antes que concentrarse en eventos específicos que sean similares o diferentes, se pueden explorar comparativamente la construcción de contextos históricos. Un contexto histórico comparativo puede ser el periodo entre 1960 y 1980, cuando bajo regímenes autoritarios y cerrados políticamente, la prensa política justificó y legitimó la represión estatal y la persecución a diferentes actores y organizaciones sociales.

Así, pensar en qué aspectos son comparables entre México y Colombia en el periodo de los años sesenta a ochenta implica reconocer que en los dos países se estructuraron sistemas políticos con participación limitada. Los gobiernos desarrollaron respuestas a las demandas sociales basadas en el modelo de contrainsurgencia de la Guerra Fría, lo que permitió la reacción autoritaria de los gobiernos en el marco de una constante necesidad por la legitimación pública.

De esta manera, más que centrarse en dos acontecimientos que hayan ocurrido de forma similar o diferente, se pueden establecer procesos de contexto social y político que, siguiendo a Bloch, permiten disminuir el afán localista por encontrar situaciones sui generis o excepcionales, y mostrar en qué medida hay tramas que coinciden en ambos casos. Esto, en el caso de México y Colombia, posibilita una mayor ponderación y perspectiva, especialmente cuando se trata de espacios donde se establecieron reiteraciones propias de las dinámicas de restricción política. Estas dinámicas presentan diferencias características: por un lado, un sistema de partido único y, por el otro, un sistema bipartidista. Así mismo, las posibilidades nacionales de las organizaciones sociales y populares para la defensa de los derechos humanos, la presencia diferenciada de las fuerzas armadas y la existencia de marcos legales que incentivaron la represión, entre otros factores, implican una diferenciación interesante en cada caso y constituyen una riqueza comparativa. Sin embargo, las ventajas de contexto y perspectiva no implican la ausencia de desafíos en lo comparativo: cuando se piensa en los contextos de represión y autoritarismo en México y Colombia en los años sesenta a ochenta se encuentran diferencias que implican retos y problemas.

Uno de estos elementos puede ser la constitución misma de los principales enemigos de la contrainsurgencia de cada país, es decir, las organizaciones guerrilleras y la forma como se irrigaron por el territorio, la vinculación con partidos políticos, organizaciones sociales y religiosas, entre otras. Del mismo modo, el nivel y las formas de represión, siendo profundamente graves, parecen muy variables en los dos casos14. Igualmente, las estructuras de oportunidades de la acción colectiva en ambos casos pudieron ser desiguales. De ahí que las variables propuestas para la comparación no parten necesariamente de establecer lo igual y lo diferente, sino de la construcción y la delimitación contextual.

En los casos de México y Colombia, es importante reconocer cómo se construyó la participación de la gran prensa política en las dinámicas de justificación, legitimación pública y consensos positivos sobre la represión estatal ejercida por los gobiernos en el marco de las políticas sistemáticas de contrainsurgencia.

Comparación histórica del discurso de los derechos humanos en relación con la prensa

La construcción del discurso periodístico desde la perspectiva de los ejes comparativos propuestos en el apartado anterior permite observar el posicionamiento gubernamental frente a la emergencia del discurso de los derechos humanos en México y Colombia. Este análisis contribuye a entender cómo los gobiernos de ambos países se ajustaron a la visibilidad de las demandas de derechos humanos, fenómeno emergente entre finales de los años setenta y comienzos de los años ochenta. Esta fase de emergencia de la defensa de los derechos humanos en los dos países implicó el acomodamiento de los actores y las organizaciones en el campo de la contienda política (López, 2020, pp. 56-65; 99-108).

Las violaciones de derechos humanos se venían presentando desde los años sesenta y setenta de manera visible (Allier, 2024; Amnistía Internacional, 1980; López, 2020). No solo por los acontecimientos más conocidos de 1968, 1971, 1977 y 1978, sino también por la sistemática captura, tortura y desaparición de diferentes actores sociales y políticos en ambos países. En términos comparativos, el primer eje (contexto político de régimen autoritario / dinámicas de represión estatal) se desprende de dos escenarios coyunturales que permitieron, en alguna medida, la regularidad de estas violaciones de derechos humanos. En México, fue el periodo de la llamada Guerra Sucia, y en Colombia, la continuidad del estado de sitio, que derivó en el Estatuto de Seguridad (Amnistía Internacional, 1980; Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH, 2001); Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, 1974, 1984; Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, 2006).

No obstante, en un contexto geopolítico latinoamericano de mayor atención hacia los regímenes autoritarios y la transición a la democracia, la situación de los derechos humanos comenzaba a despertar mayor interés entre gobiernos y organismos internacionales. En lo que respecta a México, la situación siempre tuvo un aspecto paradójico, ya que el país era al mismo tiempo un refugio para perseguidos políticos -considerado como un país pro-derechos- y un escenario de persecuciones a diferentes actores y grupos, con un cada vez mayor nivel de violencia política (López, 2020, p. 57). Al respecto, Eugenia Allier acaba de demostrar que fueron cuando menos cuatro los escenarios o contextos de la vida pública de México en los que se cometieron graves violaciones de derechos humanos durante la llamada Guerra Sucia: las organizaciones político-militares, el movimiento estudiantil, las organizaciones obrero-sindicales y los colectivos y organizaciones de familiares, sobrevivientes y víctimas (Allier, 2024, p. 12).

En Colombia, en cambio, se hizo más visible a nivel continental como un Estado en el que ocurrían violaciones de derechos humanos, porque las denuncias internacionales por la prolongación del estado de sitio y su conversión en Estatuto de Seguridad no dejaban espacio para cuestionar esta idea. Aunque el Estado colombiano fue uno de los países que con mayor rapidez se acogió al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en 1966 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1973 (López, 2020, p. 100).

En este contexto, el segundo eje comparativo (sistema de medios: relaciones de interdependencia entre prensa y poder político) plantea que la prensa política de México y Colombia construyó una influencia significativa a través de la defensa del sistema bipartidista y de partido único, que le permitió posicionarse en la gestión de la esfera pública y en su articulación con los intereses gubernamentales para proyectar diferentes discursos periodísticos que ponen el énfasis en la justificación de la violencia política y la represión estatal.

Sin embargo, si bien la prensa política asume la proliferación de estos discursos justificadores de la represión estatal, tomando en cuenta el tercer eje comparativo (Heterogeneidad comparativa de la prensa política), lo hace proponiendo matices diferenciados dentro del mismo segmento, que se pueden encontrar en el abordaje más conservador o no del problema emergente de los derechos humanos, desde la manera en que se informaron las denuncias que comienzan a realizar las organizaciones defensoras en la década de los años setenta.

Lo que deriva en una posición gubernamental de México y Colombia de cara a la aparición de una demanda común como lo fue el respeto por los derechos humanos y que es proclive a la comparación histórica, lo que sería el cuarto eje comparativo (Acontecimientos y actores diferenciados / demandas similares al régimen político). En ambos casos, la prensa política hace eco de la reacción gubernamental que interpreta de forma pública que los derechos humanos son un discurso, el nuevo discurso de los años setenta y ochenta, que replica los objetivos del fantasma comunista de los años cincuenta y sesenta, y, por lo tanto, es una amenaza a la soberanía nacional y un tema principalmente esgrimido por las personas y organizaciones de izquierda. Así, en México, se planteó que los derechos humanos eran una manera de atacar los postulados de la autodeterminación de los pueblos. Por el contrario, en Colombia, se reiteró que los derechos humanos eran un incentivo para el desarrollo de la subversión.

La comparación de este discurso en México y Colombia permite una mirada específica desde los procesos históricos contemporáneos. Se observa la construcción de un discurso periodístico similar: en ambos países se planteó que los derechos humanos eran un problema de soberanías nacionales en disputa, aunque acudiendo a diferentes argumentos. Esta diferenciación en los argumentos enriquece las variaciones dentro de las regularidades, como lo propuso Bloch en su defensa de la historia comparada.

Conclusiones

Este artículo plantea que la historia comparativa sigue con plena vigencia, a pesar de las críticas iniciales con base en el positivismo y el interés sobredimensionado por los casos únicos. Las reivindicaciones de Marc Bloch y los planteamientos posteriores han fortalecido la comparación histórica.

Entre los principales cuestionamientos a la historia comparativa se destaca la dificultad para realizar interpretaciones profundas cuando se abordan más de dos casos. No obstante, lo señalado por Olábarri y Kocka, entre otros, demuestra que el tipo fuerte de la comparación, basado en el uso de fuentes primarias, ofrece un camino para superar la tradicional comparación de las ciencias sociales basada exclusivamente en fuentes secundarias.

Del mismo modo, este artículo establece que es posible hacer la comparación histórica entre México y Colombia, a la luz de unas problemáticas concretas situadas temporalmente, mediante el establecimiento de cuatro ejes de comparación, como los que se plantearon en la segunda sección de este texto.

A partir de lo planteado, se propone agenciar tres frentes de investigación. En primer lugar, profundizar en el análisis comparado de la construcción de una justificación amplia de la represión estatal y la violación de derechos humanos realizada por la prensa política en diferentes contextos y casos latinoamericanos. Lo cual implica revisar en qué medida la prensa fue uno de los actores políticos (Borrat, 1989a, 1989b; Borrat y De Fontcuberta, 2006) que ayudó a construir el consenso público con relativa aceptación social en el que fue posible la represión estatal, la eliminación de personas, la desconfiguración de los actores políticos en sujetos "NN", o sin agencia15.

En segundo lugar, en el análisis comparativo de los discursos periodísticos para revisar con mayor detenimiento cómo los derechos humanos se representaron como una amenaza a la soberanía nacional y un incentivo a la subversión en México y Colombia. Esto podría mostrar que la prensa ha participado en el fortalecimiento de las tensiones entre los gobiernos y las organizaciones sociales.

En tercer lugar, la historia comparativa de México y Colombia puede enriquecerse cuando se pone en diálogo con estudios de Argentina, Brasil y Chile, donde los impresos no solamente representaron acontecimientos, colectivos y personas, sino que también elaboraron una trama social que hizo factible la violación de derechos humanos.

Este artículo busca contribuir a las discusiones en torno a la historia comparada muy a propósito del auge que ha tenido en la última década sus vecinas metodológicas la historia conectada y la historia transnacional.

* Este trabajo fue posible gracias a la estancia posdoctoral realizada en la Facultad de Filosofía y Letras bajo el auspicio del Programa de Becas Posdoctorales de la UNAM (POSDOC), dependiente de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA), durante periodo de febrero de 2024 a enero de 2025. La estancia posdoctoral fue dirigida por el Dr. Jesús Hernández Jaime del Colegio de Estudios Latinoamericanos, FFyL-UNAM. Agradezco el apoyo de la Coordinación de Investigación de la FFyL-UNAM por la gestión académica y administrativa.

1 En este texto se utilizan las nociones de "comparado" y "comparativo" de forma indistinta. Aunque en las ciencias sociales y humanas se debaten las posibles diferencias entre ambos términos, para fines prácticos se emplearán de manera equivalente, salvo en los casos en que los autores referenciados opten por una versión particular.

2 La noción "prensa política" se entiende aquí como aquella prensa de gran tiraje con amplia capacidad de circulación, principalmente a nivel nacional. Este tipo de prensa, aunque usualmente oficialista, tiene una incidencia significativa en los debates públicos (Valencia, 2015).

3 La heterogeneidad de la prensa en México y Colombia se analiza en dos dimensiones: estructural, que considera los marcos de relaciones entre la prensa y los gobiernos de ambos países; individual, que aborda las particularidades de los impresos que conforman la gran prensa política.

4 La historia comparada se encuentra ligada a la configuración intelectual de las tres primeras décadas del siglo XX y los diálogos académicos entre Francia y Alemania. Así como los intercambios entre figuras como Durkheim, Berr, Pirenne, quienes retomaron preceptos de la lingüística comparativa y de las ciencias sociales para avocarse a los fundamentos de una historia comparada (Ríos, 2022). Si bien durante los años treinta el esfuerzo por la historia comparada fue moderado en las universidades francesas y alemanas, luego de 1945 se fortaleció el escenario propicio para el método comparado. Esto se vio estimulado porque en el panorama académico tomó más protagonismo Estados Unidos, con una población diversa proveniente de muchos lugares y comunidades investigativas con mayor consolidación. Además, las ciencias sociales y humanas adquirieron mayor respaldo institucional y complejidad teórica, lo que despertó la necesidad de materializar espacios proclives a la comparación, algunos de ellos, el Committee for the Comparative Study of New Nations, el Carnegie Group In Comparative Development, el West African Comparative Analysis Project, entre otros (Castro, 1992, pp. 83-85). Del mismo modo, el desarrollo de los llamados estudios de área en Estados Unidos también fomentó la mayor legitimidad del método comparativo en las diferentes ciencias sociales y humanas, en tanto que fue necesario comprender y contrastar las formas de organizaciones de los "otros" mundos que se hicieron visibles durante la segunda posguerra mundial (Wallerstein, 2006, pp. 40-45).

5 Estas dicotomías tuvieron mucho que ver con la diferenciación entre el propio Bloch y Weber en el sentido de la comparación, lo que no es más que los contrastes evidentes entre la Historia y las ciencias sociales (Thelm y Da Cunha, 2007).

6 Por su parte, el primer enfoque es lo que Bloch llamaba la contrastación propia del historiador, es decir, el acto de contrastar más que de comparar. El cuarto enfoque, en cambio, se relaciona con la implicancia del método histórico-crítico, que propone una mirada global o universal capaz de dar cuenta de procesos y confluencias en paralelo.

7 A modo de ejemplo: el análisis comparativo de los partidos políticos de izquierda y derecha de dos países puede realizar con los datos compilados en tesis, artículos y libros recientes, permitiendo construir una visión en conjunto y comparativa del objeto. Sin embargo, en casos como la comparación de procesos históricos de urbanización de dos ciudades intermedias durante las décadas de 1920 y 1930, es imprescindible recurrir a archivos institucionales. Estos registros documentan las discusiones y disposiciones de los ayuntamientos o concejos municipales, mientras que la prensa ofrece una mirada sobre la promoción, publicidad y crítica de los planes urbanísticos, la ejecución de grandes obras y las percepciones del progreso en relación con ciudades vecinas.

8 Lastra subraya la importancia de que el tipo fuerte de la comprobación aproveche las crecientes y mejores digitalizaciones de archivos públicos, hemerográficos, militares, entre otros, especialmente para el estudio de temas, problemas y periodos enmarcados en la historia reciente, la historia del tiempo presente y la historia contemporánea (Lastra, 2018, p. 156).

9 Este es uno de los mayores retos a nivel metodológico y escritural de la comparación. Algunos estudios recientes muestran que para el abordaje de países como México y Colombia pareciera hacer carrera la necesidad de presentar los casos por separado y establecer momentos de comparación a través de las conclusiones, como lo hacen Jairo López Pacheco y Gabriel Mora Galeguillos, o mediante síntesis comparativas, como lo hace Anderson Paul Gil (Gil, 2022; López, 2020; Mora, 2022) En esa medida, se encuentra un relato más unificado entre la comparación y el contraste en los trabajos que se acercan de lleno a la idea de lo conectado.

10 Manolo Vela, apoyado en Theda Sckocpol, desarrolla una propuesta de comparación de casos nacionales sobre la base del enfoque de contraste de contextos que resulta interesante porque se operacionaliza a partir procesos similares en contextos diferentes (Skocpol, 1984; Vela, 2014).

11 Estos elementos contextuales también han sido considerados en investigaciones sobre historia intelectual y política conectada de México y Colombia, en apoyo con los planteamientos de Elías Palti y Ernesto Boholavsky, sobre conceptos como el populismo en los años 70 (Magrini, 2021).

12 Si la comparación requiriera que en ambos países ocurriera un evento como la represión de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968, no sería posible llevarla a cabo. Del mismo modo, si la viabilidad de la comparación dependiera de la existencia de una acción colectiva amplia, como el Paro Cívico Nacional de 1977 en Colombia, tampoco sería factible. Asimismo, si la estructuración de las organizaciones guerrilleras urbanas tuviera que ser idéntica en ambos casos, la comparación entre México y Colombia no sería viable. Sin embargo, si se establecen procesos y acontecimientos que, aunque diferentes, convergen en sus demandas al régimen político, entonces es posible considerar la comparación entre los dos países.

13 No necesariamente por las similitudes en el proceso de configuración de las dos agrupaciones, sino por sus formas de comportamiento en el espacio público de México y Colombia, en relación con las demandas políticas contra el régimen autoritario en ambos casos.

14 Nada más que para ejemplificar, las represiones estudiantiles más fuertes en los dos escenarios son el 68 y el 71, pero tienen bastantes diferencias en su composición como acción colectiva, en la reacción gubernamental y en los momentos de explosión/tensión.

15 La historiografía argentina ha logrado realizar esta propuesta (ver Borrelli, 2016; Franco, 2002, 2012; Iturralde, 2013). También las historiografías de Chile y Brasil han ido más allá de coyunturas y han mostrado la construcción del escenario de represión como posibilidad (Gil, 2024). Recientemente, en Historia Mexicana, de El Colegio de México, Adela Cedillo presenta una propuesta muy sugerente para comparar los procesos de represión estatal a partir de su dinámica contextual en México con algunos otros países latinoamericanos, como Argentina, Brasil y Chile. La autora considera que estos son los casos latinoamericanos metodológicamente más comparables con México (Cedillo, 2024).

Referencias

Aboites, L. y Loyo, E. (2010). La construcción del nuevo Estado, 1920-1945. En Nueva Historia General de México (pp. 595-651). El Colegio de México.

Acevedo, Á., Correa, A y Mejía, A. (2019). Represión estatal como dispositivo de control psicosocial en las universidades colombianas, 1981-1991. Revista Latinoamericana de Psicología, 51(2), Article 2. http://dx.doi.org/10.14349/rlp.2019.v51.n2.2

Acuña, O. (2013). Censura de prensa en Colombia, 1949-1957. Historia Caribe, 8(23), Article 23.

Allier, E. (2024). Verdades innegables. Por un México sin impunidad (t. 1; p. 1956). Mécanismo para la verdad y el esclarecimiento histórico. https://comisionverdadyjusticia.segob.gob.mx/work/models/ComisionVerdadyJusticia/Documentos/Informe2024/Verdades_ innegables_Informe_Final_del_meh.pdf

Amnistía Internacional. (1980). Violación de los derechos humanos en Colombia. cspp.

Ayala Diago, C. (2023). Anocheció de golpe. Colombia entre la fiesta política y la ilusión, 1953-1954. Universidad del Rosario.

Bloch, M. (2008a). A favor de una historia comparada de las civilizaciones europeas. En É. Bloch (Ed.), Marc Bloch, Historia e Historiadores (pp. 113-147). Ediciones akal.

Bloch, M. (2008b). Comparación. En É. Bloch (Ed.), Marc Bloch, Historia e Historiadores (pp. 105-112). Ediciones akal.

Bohmann, K. (1989). Medios de comunicación y sistemas informativos en México. Alianza Editorial Mexicana.

Borrat, H. (1989a). El periódico, actor político. Gustavo Gili.

Borrat, H. (1989b). El periódico como actor del sistema político. Anàlisi: Quaderns de comunicació i cultura, 12, Article 12.

Borrat, H. y De Fontcuberta, M. (2006). Periódicos: Sistemas complejos y narradores de interacción. La Crujía Ediciones.

Borrelli, M. (2016). Por una dictadura desarrollista. Clarín frente a Videla y Martínez de la Hoz, 1976-1981. Biblios.

Castro, D. (1992). Comprender comparando. Jalones de una búsqueda en historia y ciencias sociales. StudiaHistorica-HistoriaContemporánea, x-xi, 77-90.

Cedillo, A. (2024). Perspectiva comparativa de las llamadas guerras sucias en América Latina y México. Historia Mexicana, 74(1), 171-222. https://doi.org/10.24201/hm.v74i1.4792

Comisión Nacional de los Derechos Humanos [cndh]. (2001). Informe Especial sobre las quejas en materia de desapariciones forzadas ocurridas en la década de los 70 y principios de los 80 (p. 1200). cndh. https://www.cndh.org.mx/index.php/documento/informe-especial-sobre-las-quejas-en-materia-de-desapariciones-forzadas-ocurridas-en-la

Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (Ed.). (1974). Libro negro de la represión. Frente Nacional 1958-1974. Gráficas Mundo Nuevo.

Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. (1984). Que gran país tenemos. Informe de 1984 (p. 329). Comité de Solidaridad con los Presos Políticos.

Fernández Christlieb, F. (2005). Los medios de difusión masiva en México (reimpresión 14). Juan Pablos Editor.

Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. (2006). Informe histórico a la sociedad mexicana (I y II; p. 580). femospp.

Franco, M. (2002). La 'campaña argentina': La prensa, el discurso militar y la construcción de consenso. En J. Casali de Badot y M. V. Grillo (Eds.), Derecha, Fascismo y antifascismo en Europa y Argentina (pp. 195-225). Universidad de Tucumán.

Franco, M. (2012). Un enemigo para la nación. Orden interno, violencia y subversión, 1973-1976. Fondo de Cultura Económica.

Gamiño, R. (2011). Guerrilla, represión y prensa en la década de los setenta en México. Invisibilidad y olvido. Instituto Mora.

Gil, A. P. (2022). Prensa política y opinión pública: Análisis del papel de la prensa en la represión estatal en México (1965-1976) y Colombia (1970-1982) [Tesis de doctorado, Universidad Autónoma de Sinaloa].

Gil, A. P. (2023). El lenguaje político del espacio y el orden público violentado en la prensa política de México y Colombia, el 68 y el 71. En F. Brito Rodríguez, D. M. Perea Romo y M. L. Vidales Quintero (Eds.), Violencia, criminalidad y delito en Sinaloa. Del sigloxxal pasado reciente (pp. 197-218). Tirant lo Blanch - Universidad Autónoma de Sinaloa.

Gil, A. P. (2024). La prensa política en la legitimación de la represión estatal en la segunda mitad del siglo xx en América Latina. Un acercamiento historiográfico. Contextualiza-cionesLatinoamericanas, 1(32), 278-293. https://doi.org/doi.org/10.32870/cl.v1i32.8076

Giordano, V. (2011). Alegato a favor de una Sociología Histórica Comparada para América Latina. Trabajo y Sociedad, 17, 41-48.

Giordano, V. (2014). La sociología histórica y la sociología latinoamericana. La comparación en nuestras ciencias sociales. Revista de la Red Intercátedras de Historia de América Latina Contemporánea, 1(1), 14-29.

Hartlyn, J. (1993). La política del régimen de coalición, la experiencia del Frente Nacional en Colombia. Tercer Mundo Editores.

Hernández, R. (2015). Presidencialismo y hombres fuertes en México. La sucesión presidencial de 1958. El Colegio de México.

Hernández, R. (2016). Historia mínima del Partido Revolucionario Institucional. El Colegio de México. Iturralde, M. (2013). El diario Clarín y la construcción discursiva del golpe de Estado de marzo de 1976 en Argentina. Quorum Académico, 10(2), Article 2.

Katz, F. (2004). La guerra fría en América Latina. En D. Spencer (Ed.), Espejos de la guerra fría: México, América Central y el Caribe. Miguel Ángel Porrúa, ciesas.

Kocka, J. (2002). Historia social y conciencia histórica (E. Chuliá, Trad.). Marcial Pons.

Lastra, M. S. (2018). La historia comparada y sus desafíos para interrogar el pasado reciente en el Cono Sur. Revista de Historia Comparada (rhc), 12(2), 139-171.

Leal Buitrago, F. (1992). Surgimiento, auge y crisis de la doctrina de Seguridad Nacional en América Latina y Colombia. Análisis Político, 15, 6-34.

López, J. A. (2020). Derechos humanos, acción colectiva y ongs. La defensa de los derechos humanos en Colombia y México. cemefi.

Magrini, A. L. (2021). Apuntes para una historia conceptual y conectada del populismo en Colombia y México en los cortos años 70. En A. Vidal Costa y E. Palti (Eds.), Historia intelectual e circulagáo de ideias na América Latina nos séculos xix e xx (pp. 306-334). Fino Traco.

Maier, C. (1992). La historia comparada. StudiaHistorica-HistoriaContemporánea, x-xi, 11-32.

Mora, G. A. (2022). Construcción del sujeto víctima del Conflicto Armado Interno y la Guerra Sucia (Colombia y México 1960-2018) [Tesis de maestría, Universidad de Chile].

Musacchio, H. (2016). Historia crítica del periodismo mexicano. Luna Media Comunicación.

Olabárri, I. (1992). Qué historia comparada. Studia Historica-Historia Contemporánea, x-xi, 33-75.

Ovalle, C. (2019). [Tiempo suspendido]. Una historia de la desaparición forzada en México, 1940-1980. Bonilla Artiga Editores.

Parada, P. J. (2011). El proceso político colombiano durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala (1978-1982). Eleuthera, 7.

Pécaut, D. (2001). Orden y violencia. Evolución socio-política de Colombia entre 1930 y 1953. Editorial Norma.

Pettiná, V. (2018). La Guerra Fría en América Latina. El Colegio de México.

Ríos, C. (2022). En los orígenes de la historia comparativa: Campos de transferencias y circulación de saberes, siglos xix y xx. Revista da Historia, 188, 1-26. https://doi.org/10.11606/issn.2316-9141.rh.2022.180595

Sánchez, S. A. (2016). El movimiento estudiantil del 68 en la prensa sinaloense. El caso de El Sol de Sinaloa. Anuario de Historia Regional y de las Fronteras, 21(1), Article 1. https://doi.org/10.18273/revanu.v21n1-2016002

Sánchez, S. A. (2018). El Sol de Sinaloa y las guerrillas en México: 1973-1974. Entre continuidades y rupturas. Meyibó, 8(15), Article 15.

Sánchez, S. A. y Gil, A. P. (2018). El día de la libertad de prensa en México como medio de control del gobierno sobre la prensa, 1951-1969. Reflexión Política, 20(40), Article 40. https://doi.org/10.29375/01240781.3264

Sartori, G. y Morlino, L. (Eds.). (1994). La comparación en las Ciencias Sociales. Alianza Editorial.

Serna, A. M. (2015). «Sesolicitan reporteros». Historia oral del periodismo mexicano en la segunda mitad del siglo XX . Instituto Mora.

Skocpol, T. (1984). Los estados y las revoluciones sociales. Un análisis comparativo de Francia, Rusia y China. Fondo de Cultura Económica.

Thelm, N. y Da Cunha, R. M. (2007). História comparada: Olhares plurais. Revista de Historia Comparada, 1(1), 1-23.

Valencia, A. (2015). La invención de la desmemoria. El juicio político contra el general Gustavo Rojas Pinina en el Congreso de la República (1958-1959). Universidad del Valle.

Vallejo, M. L. (2006). A plomo herido. Una crónica del periodismo en Colombia (1880-1980). Planeta.

Vela, M. (2014). Los años del trueno. Centroamérica, 1944-1996: Contienda política y guerra fría (p. 118). Universidad Iberoaméricana.

Wallerstein, I. (2006). Abrir las Ciencias Sociales. Informe de la Comisión Gulbenkian para la reestructuración de las ciencias sociales. Siglo xxi Editores - unam.

Zacarías, A. (1996). El papel del papel de PIPSA en los medios mexicanos de comunicación. Comunicación y Sociedad, Septiembre-abril(25-26), Article 25-26.