MATERIALISMO, COMPRA POR IMPULSO E ENDIVIDAMENTO: UM ESTUDO COM CONSUMIDORES NA BASE DA PIRÂMIDE

MATERIALISM, IMPULSE BUYING AND DEBT: A STUDY WITH CONSUMERS AT THE BOTTOM OF THE PYRAMID

ANDRESSA HENNIG SILVA - andressasilva@unipampa.edu.br Doutora em Administração (PPGA/UFSM) Docente no Programa de Pós-Graduação em Administração/PPGA / UNIPAMPA - Universidade Federal do Pampa

JAIANE DOS SANTOS AZEVEDO - jaianes.azevedo@gmail.com. Graduada em Administração (UNIPAMPA)

MIKAELA DAIANE PRESTES FLORIANO - mikaelapfloriano@gmail.com. Graduada em Administração (UNIPAMPA) Mestre em Administração (PPGA/UNIPAMPA) Doutoranda em Administração (PPGAdm/UNISINOS)

RESUMO

Este estudo objetivou analisar o impacto do materialismo e da compra por impulso sobre a propensão ao endividamento de consumidores da base da pirâmide. Para tanto, foi realizada uma pesquisa do tipo quantitativa, descritiva, a partir de uma survey. A pesquisa contou com 202 respondentes da base da pirâmide. Dentre os principais achados, foi possível constatar que o materialismo impacta significativamente a compra por impulso, e que duas das suas dimensões influenciam diretamente a propensão ao endividamento, fortalecendo o entendimento de que o nível de materialismo pode se relacionar à impulsividade e ao endividamento dos indivíduos da base da pirâmide.

Palavras-chaves: materialismo; compra por impulso; endividamento; consumidor baixa renda.

ABSTRACT

This study aimed to analyze the impact of materialism and impulse buying on the propensity for indebtedness among bottom-of-the-pyramid consumers. A quantitative, descriptive survey was conducted with 202 respondents from this socioeconomic group. The main findings indicate that materialism significantly impacts impulse buying, and two of its dimensions directly influence the propensity for indebtedness. These results reinforce the understanding that the level of materialism can be linked to impulsivity and indebtedness among bottom-of-the-pyramid individuals

Keywords: materialism; impulse buying; individuation; low income consumer.

Fecha de recepción: 8 de marzo de 2024

Fecha de aceptación: 19 de agosto de 2024

1 INTRODUÇÃO

Em uma sociedade do consumo, o sucesso e a realização pessoal dos indivíduos estão relacionados com a sua capacidade de obter bens. O desejo pelo ter é o que define o consumidor neste tipo de sociedade, o anseio pelo novo e as sensações que obter novas coisas despertam são mais valorizados, pois sua satisfação está na conquista. Portanto, há uma busca incessante por novidades e as promessas que o objeto traz consigo instigam e geram expectativas (Bauman, 1999).

Nesta sociedade, o indivíduo sabe que sua comunicação se dá através do seu consumo. Seu estilo de vida, suas roupas, sua casa, seu carro, suas posses, representam os seus gostos e ele tende a ser julgado pelas percepções que os outros têm em relação a isto. A sua identidade é construída a partir do que possui, de tal maneira que ao consumir está tendo a oportunidade de melhorar sua imagem (Featherstone, 1995).

Como consequ�ncia desta cultura de consumo, pode-se identificar a valoriza��o de bens materiais por parte dos indivíduos. Assim, aqueles que centralizam a posse e relacionam sua satisfa��o a isto, tendem a ser mais materialistas (Belk, 1984). Pois, os bens passam a ser o foco de suas vidas, tornam-se associados ao sucesso e a felicidade do indivíduo (Richins & Dawson, 1992).

A super valoriza��o da posse como objetivo de vida pode ser visualizada em consumidores de diferentes classes sociais; assim sendo, também podendo ser observada em consumidores da base da pir�mide (Mueller, Schilling & Damacena, 2019). No Brasil, esse grupo de consumidores pode ser definido como aqueles indivíduos que possuem renda familiar de até quatro salários mínimos (Brasil, 2019; Matos, Vieira, Bonfanti & Mett, 2019) ou as pessoas pertencentes �s classes sociais C, D e E (Limeira, 2008).

O consumo, especialmente de bens de alto valor, pode ser uma estratégia utilizada por indivíduos para se sentirem parte de um grupo social mais abrangente. A aquisi��o de marcas reconhecidas é frequentemente associada a uma melhoria na autoimagem, conferindo maior respeito e status social. Essa din�mica é particularmente evidente em contextos de desigualdade social, onde o consumo pode atuar como uma forma de ascens�o social simbólica, influenciando positivamente a autoestima (Campos et al., 2023; Lübeck et al., 2018).

Nesse cenário de desigualdade, a compra por impulso se torna uma forma de lidar com a frustra��o gerada pela compara��o social. Indivíduos materialistas, buscando preencher uma lacuna percebida em rela��o aos outros, acabam por consumir excessivamente, muitas vezes adquirindo bens que n�o necessitam. Geralmente, sendo conduzidos pela emo��o no momento da compra, n�o planejam de forma racional e s�o induzidos aos impulsos do consumo (Silva et al., 2017). Outros estímulos que podem levar essas pessoas a comprar por impulso est�o relacionados a emo��es negativas. Pois, muitas vezes, a compra pode ser um escape para minimizar estados de tristeza (Lima, 2008).

Diante da dificuldade de conciliar desejos de consumo e as limita��es financeiras, muitos consumidores recorrem ao crédito (Li, Chatterjee & Moorman, 2024). No entanto, essa prática, quando n�o acompanhada de planejamento financeiro, pode resultar em endividamento excessivo e consequente perda de controle sobre as finan�as pessoais (Bonomo, Mainardes & Laurett, 2017). A propens�o ao endividamento também pode ser resultante de diferentes variáveis, tais como quest�es culturais e demográficas (Flores & Vieira, 2014).

Cenários de grande instabilidade econ�mica também s�o fatores de forte impacto na saúde financeira do consumidor. Um grande exemplo é a pandemia da Covid-19 que impactou profundamente pessoas no mundo inteiro. Por conta de medidas sanitárias que resultaram no fechamento econ�mico, diversas famílias tiveram sua renda e seu padr�o de vida modificados. Como resultado, uma série de prejuízos físicos, psicológicos e financeiros afetaram significativamente o comportamento do consumidor (Campbell et al., 2020). Portanto, a falta de recursos financeiros, conjuntamente com outras variáveis, potencializa a atitude ao endividamento destes indivíduos, já que com seu or�amento limitado se torna difícil cumprir suas obriga��es sem comprometer a renda mensal (Campara, Vieira & Ceretta, 2016).

Ao sonhar com a oportunidade de melhorar de vida através do consumo, o indivíduo de baixa renda pode propender a adotar comportamentos mais materialistas. Sua busca para ser reconhecido e aceito na sociedade, o leva a consumir em maior escala a medida em que deseja elevar sua condi��o social (Donnelly et al., 2016). � vista disso, tais atitudes materialistas podem provocar uma série de eventos negativos em sua vida (Dittmar et al., 2014). A fim de atingir a condi��o desejada, o indivíduo materialista pode ser levado a comprar por impulso, e, consequentemente, acabar se endividando (Pinto & Rossato, 2019). Logo, convertendo-se em um ciclo vicioso (Donnelly et al., 2016).

Observando o contexto brasileiro, pode-se perceber o quanto o endividamento é uma quest�o que merece aten��o. Segundo a Pesquisa de Endividamento e Inadimpl�ncia do Consumidor (2022), em 2021, o nível de endividamento médio teve aumento recorde no país. Cerca de 70,9% das famílias entrevistadas afirmaram possuir dívidas, destes 25,2% estavam com suas obriga��es financeiras atrasadas e 10,5% n�o possuíam condi��es para pagar suas contas em atraso. Este aumento foi o maior em 11 anos, desde que a pesquisa é realizada, emais especificamente na regi�o sul a média de endividados chegou a cerca de 82% (PEIC, 2022).

Portanto, se faz necessário verificar as implica��es que estas variáveis em conjunto impactam na vida do consumidor de baixa renda. Ao procurar averiguar as rela��es entre os construtos materialismo, compra por impulso e endividamento, a motiva��o desta pesquisa é ampliar o conhecimento acerca dessa classe consumidora, especialmente diante do contexto da pandemia. Assim sendo, este estudo tem como objetivo principal analisar o impacto do materialismo e da compra por impulso sobre a propens�o ao endividamento de consumidores da base da pir�mide.

O presente trabalho se justifica por tr�s principais raz�es. Em primeiro lugar, reconhece-se a import�ncia do segmento de baixa renda ao mercado brasileiro, latino e mundial. Segundo a Pesquisa de Or�amentos Familiares, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2019), 42,5% das famílias vivem com até tr�s salários mínimos, de modo que essa parcela da popula��o, que configura as classes sociais que originam a base da pir�mide no Brasil (Limeira, 200), representa grande parte do consumo total no país (Campos, Rezende & Oliveira, 2020). Da mesma forma, quando observada a popula��o de Santana do Livramento, cidade brasileira em que foi realizado este estudo, igualmente há um considerável número de pessoas pertencentes � base da pir�mide. De acordo com dados do censo realizado pelo IBGE (2010), grande parte da popula��o (44,97%) daquela cidade compreende as principais classes de baixa renda. Assim, esta investiga��o encontra na import�ncia desse grande grupo para a economia sua primeira motiva��o.

Em segundo lugar, verifica-se a car�ncia de pesquisas que avaliem conjuntamente a compra por impulso, o materialismo e o endividamento das famílias. Ao longo dos anos a comunidade acad�mica progrediu quanto aos estudos sobre a base da pir�mide, temas relacionados �s características do seu comportamento de compra, suas motiva��es e prefer�ncias, significados e simbolismos de seu consumo, entre outros, foram abordados. Contudo, ao consultar diferentes bases de dados, percebe-se que ainda existem oportunidades de pesquisas.

Algumas investiga��es analisaram o contexto do materialismo na baixa renda (Bacha, Neto & Santos, 2012; Ponchio, Aranha & Todd, 2007), este construto e sua rela��o com o endividamento (Moura, 2005), a compra por impulso por esses consumidores (Lima, 2008; Peñaloza et al., 2018) e o endividamento e seus efeitos em indivíduos de baixa renda (Matos et al., 2015; Mette & Mattos, 2014). Entretanto, n�o foram identificadas pesquisas que relacionam esses tr�s fen�menos do consumo a este perfil específico de consumidor. O presente estudo busca, portanto, contribuir para que essa lacuna seja parcialmente preenchida, investigando como esses elementos est�o relacionados entre si quando avaliado o comportamento de consumo dos consumidores da base da pir�mide no Brasil.

Finalmente, esta pesquisa contribui para avan�ar os conhecimentos acerca do consumo e do endividamento em uma popula��o emergente. Embora o estudo seja realizado no Brasil, os resultados obtidos podem gerar informa��es que podem beneficiar outros países emergentes. Isso porque, as condi��es e características dos consumidores de baixa renda tendem a ser similares entre os países em desenvolvimento, de modo que as implica��es do estudo podem ser mais amplas e úteis para diversos mercados emergentes (Campos & Costa, 2023).

Este artigo está estruturado da seguinte forma, após a introdu��o, apresenta-se a base teórica que concedeu suporte ao estudo. No terceiro tópico, tem-se os procedimentos metodológicos. Na sequ�ncia, apresenta-se a análise dos resultados. E, por fim, s�o apresentadas as considera��es finais, as contribui��es, limita��es e sugest�es para pesquisas futuras, assim como as refer�ncias deste estudo.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 O Consumidor da base da pir�mide

Prahalad (2010), em seu estudo sobre os consumidores da base da pir�mide, enfatizou a import�ncia de se investir nesse segmento de grande potencial de consumo. Para o autor, as empresas ao explorarem esse mercado estimulam a economia de forma a incitar a erradica��o da pobreza nessa classe consumidora.

No Brasil, a indiferen�a com este segmento igualmente persiste apesar de sua tamanha relev�ncia no consumo brasileiro. Até o início dos anos 2000, a base da pir�mide era invisível diante das pesquisas de mercado e de Marketing no país. Existia a concep��o de que essa parcela da popula��o, por possuir poucos recursos financeiros, consumia apenas para sua subsist�ncia (Barros, 2006). Diante disso, dedicar tempo e mecanismos �queles que a princípio n�o eram considerados consumidores parecia ser inviável em �mbito empresarial. Estes conceitos obsoletos impediram que quest�es intrínsecas desses indivíduos fossem atendidas, e, consequentemente, um vasto mercado fosse ignorado (Prahalad, 2010).

Tais neglig�ncias, explicitadas por estes autores, a respeito desses consumidores, propiciaram diversos estudos acad�micos a fim de conhecer esse promissor mercado consumidor. Castilhos e Rossi (2009), em seu estudo, buscaram entender o consumo dos indivíduos das classes de baixa renda e como estes se relacionam entre si. Os autores constataram que estes consumidores correlacionam o consumo de eletr�nicos, como, por exemplo, a posse de televisores de última gera��o, � distin��o social. Desse modo, conseguem se diferenciar dos seus pares (Castilhos & Rossi, 2009).

Ao que se refere a classifica��o de quais consumidores pertencem � base da pir�mide, n�o há uma concep��o universal (Lappeman, Bundwini & Chickweche, 2024). Existindo diversas distin��es quanto ao conceito de quais classes sociais comp�em esse segmento. Igualmente, no contexto brasileiro há diverg�ncias ao delimitar quais pessoas s�o pertencentes a esta classe social (Karnani, 2017). Prahalad (2010) define que a base da pir�mide é composta por aqueles consumidores que possuem uma renda diária de até dois dólares, um conceito que compreende pessoas mais próximas da linha da pobreza. Enquanto, Limeira (2008), ponderando o cenário brasileiro, considera baixa renda as pessoas pertencentes �s classes C, D e E, cuja renda mensal familiar é de até 10 salários mínimos. Entretanto, abranger uma classe t�o grande de pessoas para definir o público de baixa renda, pode ser um equívoco. Uma vez que incluir indivíduos pertencentes � classe média, n�o se configura como a base da pir�mide (Karnani, 2017). Deste modo, neste mesmo contexto, para incluir pessoas de baixa renda em programas sociais, o Governo Federal utiliza o Cadastro Único, o qual engloba famílias que possuem renda mensal de até tr�s salários mínimos (Brasil, 2019).

A representa��o do consumo como algo simbólico também pode ser percebida em consumidores da base da pir�mide (Chowdhury & Swaminathan, 2023). Para estes indivíduos o consumo n�o ocorre somente pela necessidade, pois há significados maiores que v�o além da compra. Ao consumirem itens de marcas desejadas, sentem-se inseridos na sociedade, reconhecidos e respeitados, sendo esta uma forma, na percep��o deles, de diminui��o da desigualdade social (Lübeck et al., 2018; Srivastava, Mukherjee & Jebarajakirthy, 2020).

Ao analisar o consumo de status na base da pir�mide, Campos et al. (2023) puderam evidenciar o prestígio social que a posse do iPhone oportuniza a esses consumidores. De tal modo que sua identidade perante os outros é modificada, os conduzindo a um novo status social, contribuindo até mesmo para a melhora de sua autoestima. Demonstrando que através de esfor�o financeiro, consumidores de classes menos abastadas também conseguem conquistar os bens de consumo desejados (Campos et al., 2023).

Nessa perspectiva, o crédito é um importante mecanismo que permite ao consumidor de baixa renda adentrar na sociedade de consumo (Barros & Rocha, 2009). Através do parcelamento pode ter acesso a bens de desejo com alto valor monetário, os quais anteriormente n�o teria condi��es de obter (Barros & Rocha, 2009; Campos et al., 2023; Lodi & Hemais, 2019; Lübeck et al. 2018). Os juros muitas vezes nem s�o considerados, pois o mais importante para este consumidor é a oportunidade que o crédito lhe permite, poder parcelar com parcelas que n�o comprometam o seu or�amento financeiro e ainda adquirir os bens de desejo já é um grande benefício (Barros & Rocha, 2009).

Indivíduos de baixa renda percebem o crédito como uma conquista pessoal, visto que a possibilidade de realizar financiamentos de grandes quantias, as quais antes n�o tinham alcance, é de grande representatividade (Lodi & Hemais, 2019). Ao contrário do que se pode pensar, os consumidores da base da pir�mide, em geral, podem ser organizados com suas finan�as, justamente por possuírem um or�amento restrito e se fazer necessário que os seus gastos sejam bem controlados. Quando optam por n�o parcelar suas compras em muitas parcelas, preferem juntar o seu dinheiro para quitar suas dívidas de maneira mais rápida (Barros & Rocha, 2009).

O desejo de serem aceitos na sociedade aliado a busca pela ascens�o social, dos quais podem ser notados em classes menos abastadas, frequentemente pode resultar em indivíduos materialistas. Isso se dá porque, para estas pessoas, adquirir bens pode permitir a elas adentrar em uma nova classe social, portanto, a vontade de conquistar um novo status econ�mico e de se sentirem admiradas e respeitadas socialmente resulta na tentativa de fugir de sua atual condi��o através da posse material (Donnelly et al., 2016). E é nesse contexto que muitos, em busca dessa inser��o social, podem acabar se sacrificando financeiramente para obter os bens desejados. Visto que a posse de objetos t�o valorizados pela sociedade traz consigo estima e distin��o entre seus pares (Campos et al., 2023).

No próximo subitem ser�o discutidos os conceitos que permeiam o materialismo e suas consequ�ncias.

2.2 Materialismo

Há dois principais conceitos para definir o materialismo que s�o muito utilizados em estudos sobre comportamento do consumidor (Ponchio, Aranha & Todd, 2007). Para Belk (1984) pode ser interpretado como a import�ncia que um indivíduo dá �s suas posses, em que aqueles com graus mais elevados de materialismo t�m suas vidas centralizadas na conquista material e sua satisfa��o ou insatisfa��o pessoal está relativamente ligada a isto. Enquanto Richins e Dawson (1992, p. 307, tradu��o nossa) conceituam como sendo "a import�ncia dada pelo indivíduo a suas posses e aquisi��es como uma conduta desejável ou necessária para atingir um objetivo ou um estado desejado".

Com o objetivo de mensurar os níveis de materialismo dos indivíduos, Richins e Dawson (1992) delimitaram tr�s conceitos: centralidade, felicidade e sucesso. Para os autores, a centralidade aponta a import�ncia dos bens na vida do indivíduo. Enquanto a felicidade é a dimens�o a qual indica que a aquisi��o de bens é primordial para o alcance de felicidade, bemestar e satisfa��o. E por último, o sucesso que para os materialistas é medido através da quantidade e qualidade das posses que uma pessoa possui (Richins & Dawson, 1992). Deste modo, Richins e Dawson (1992) interpretam o materialismo como sendo um valor que norteia as a��es dos indivíduos e direciona o seu comportamento de consumo. Já sob a perspectiva de Belk (1985), é compreendido como um tra�o de personalidade que pode definir os materialistas e n�o materialistas.

Por meio da posse e valoriza��o do bem, o materialista fundamenta suas a��es, julga e compara seus objetos aos de outros. Portanto, a ideia central para esses indivíduos é que o nível de sucesso de alguém é medido através de suas posses (Richins & Dawson, 1992). Dito isto, os materialistas utilizam da posse e do exibicionismo de seus bens como meio para se sentirem inseridos na sociedade, de tal forma que seu comportamento de consumo pode se tornar uma busca por status.

Indivíduos mais propensos ao materialismo disp�em de um interesse maior por rendas mais elevadas, visto que em seu entendimento é preciso ter mais recursos para obter os bens desejados (Richins & Dawson, 1992). Flynn, Goldsmith e Kim (2013) relatam que consumidores com renda elevada tendem a ser mais materialistas. Entretanto, Mueller, Schilling e Damacena (2019) puderam verificar que indivíduos com renda de até R$1.500,00 tendem a ser mais materialistas quando relacionam a posse de bens � felicidade. Este fato, percebido na base da pir�mide, demonstra que a renda n�o é um fator determinante para indicar graus de materialismo, como já salientado anteriormente por Ponchio, Aranha e Todd (2007). Ao analisar o materialismo em consumidores de baixa renda, Bacha, Neto e Santos (2012) aferiram em seus achados que alguns comportamentos materialistas s�o presentes na vida desses indivíduos, tais como a vontade de adquirir os bens desejados, o interesse pelo luxo e, principalmente, o prazer relacionado � compra ou � posse de bens.

A insatisfa��o consigo mesmo e seu atual estado, pode levar o materialista a buscar, através da posse, uma nova identidade. E ent�o, esse sentimento de contrariedade resulta em culpa, baixa autoestima, depress�o, desapontamento, entre outros sentimentos negativos que o conduzem a um estado de inadequa��o e quebra de expectativas (Donnelly et al., 2016). Somado a isso, o medo da rejei��o e n�o aceita��o na sociedade, impulsiona o indivíduo materialista a fugir da realidade. E é nesta condi��o que procura adquirir bens na tentativa de transformar o eu. Este cenário também facilita que o materialista apresente comportamentos impulsivos, inclusive nas compras (Donnelly et al., 2016).

Outra implica��o, a qual pode ser identificada, é o gasto excessivo em raz�o da necessidade de se comparar e do desejo de se equiparar a pessoas com maior poder aquisitivo. Nesse sentido, os materialistas podem conferir maior grau de emotividade em suas compras n�o tendo um planejamento prévio (Silva et al., 2017). Também pode ser destacado que em raz�o do seu consumismo, da busca por felicidade e realiza��o pessoal através da posse material, os consumidores materialistas podem possuir maior atitude ao endividamento, principalmente quando compram por impulso (Pinto & Rossato, 2019).

Alguns comportamentos podem ser percebidos na vida de indivíduos materialistas, entre eles, a compra por impulso. Deste modo, o próximo tópico é destinado a abordagem das defini��es e infer�ncias deste construto.

2.3 Compra por impulso

De acordo com Rook e Fisher (1995, p. 306), a compra por impulso é definida como a "tend�ncia do consumidor para comprar espontaneamente, sem reflex�o, de forma imediata, estimulado pela proximidade física do objeto desejado, dominado pela atra��o emocional e absorvido pela promessa de gratifica��o imediata". Este cenário ocorre quando o consumidor vivencia um desejo instant�neo, insistente e dominante ao ponto de n�o conseguir resistir e necessitar comprar, imediatamente, o bem desejado, o que ressalta a exist�ncia de aspectos complexos relacionados a este impulso (Rook, 1987). Muitos fatores podem estimular esse comportamento, inclusive aqueles pertinentes � personalidade do indivíduo (Costa, 2002).

Ainda, ampliando o entendimento sobre a defini��o da compra por impulso, Beatty e Ferrel (1998) interpretam como um comportamento iminente sem a finalidade de adquirir algo em específico, já pensado anteriormente, ou cumprir uma atividade particular de compra. Para os autores, o indivíduo reconhece a vontade de comprar de maneira espont�nea e com escassa reflex�o.

As raz�es que conduzem � compra por impulso podem ser diversas, como também variar de consumidor a consumidor. Portanto, n�o se refere somente a um impulso de modo geral, mas sim a determinados impulsos motivados de diferentes formas em cada indivíduo (Lucas & Koff, 2014). A falta de planejamento aliada ao desejo moment�neo, a busca para aliviar sentimentos negativos através da compra ou a falta de autodisciplina, s�o alguns exemplos de fatores que levam o consumidor a agir impulsivamente sem refletir nas possíveis consequ�ncias (Lucas & Koff, 2014).

Costa (2002) verificou que a impulsividade do indivíduo no momento da compra está mais relacionada a aspectos intrínsecos, ou seja, características próprias do consumidor s�o mais determinantes para as compras impulsivas. Todavia, condi��es do ambiente, boa comunica��o da loja com o cliente, benefícios oferecidos e facilidades no pagamento s�o aspectos que também podem influenciar o comportamento impulsivo (Costa, 2002).

Também com esse entendimento, Youn e Faber (2000) definem que a compra por impulso é resultante de aspectos psicológicos intrínsecos e de aspectos do ambiente. O comportamento impulsivo pode se subdividir em duas perspectivas: cognitiva e afetiva. Na perspectiva cognitiva, a pessoa age de maneira irracional e desconsidera os eventuais danos de sua a��o, como dívidas, insatisfa��o, remorso, avaliando somente o prazer moment�neo da compra. Já na segunda, a compra é um meio de se satisfazer, o qual pode ocasionar bons sentimentos e sobrepor os sentimentos ruins, ou seja, a necessidade de comprar se correlaciona a sentimentos positivos e � gest�o do humor (Youn & Faber, 2000).

Com o propósito de entender as causas que levam o consumidor a ter um comportamento impulsivo, Hausman (2000) destacou a busca pela satisfa��o através da compra. Neste contexto, a compra se torna um meio de satisfazer determinados sentimentos de consumo, tais como entretenimento, fascínio, procura por novidades. E, portanto, há uma valoriza��o pelas emo��es que tal prática traz consigo, em que os produtos obtidos passam a estar em segundo plano. O autor também identificou que a compra por impulso se relaciona com a busca por autorrealiza��o e autoestima, sendo fatores motivadores para este comportamento impulsivo.

Para Beatty e Ferrel (1998) dentre as causas que podem contribuir para a impulsividade do indivíduo no momento da compra, encontra-se a renda, visto que a maior disponibilidade de recursos pode gerar favoráveis emo��es, possivelmente o levando a consumir mais. Entretanto, Araújo e Ramos (2010) constataram, que os consumidores com maior renda familiar mensal eram menos propensos � impulsividade e que aqueles com renda mais baixa, principalmente na faixa de até R$1.000,00, possuíam maior nível de impulsividade. Já Siqueira et al. (2012) analisando a compra por impulso no contexto do varejo online, verificaram, na amostra pesquisada, que a renda pessoal é uma variável influenciadora e a impulsividade é mais presente em indivíduos com rendas intermediárias.

Peñaloza et al. (2018) verificaram que os consumidores da base da pir�mide relacionam a compra por impulso a compra n�o planejada, com uma conota��o negativa. Para estes consumidores, o entendimento do fen�meno está diretamente ligado ao descontrole e exagero, tendo como consequ�ncias negativas o endividamento. Já em um caráter contextual, percebem como uma conduta desnecessária que gera infelicidade, frustra��o, falta de autoestima e estresse.

Entretanto, apesar de conscientes das repercuss�es nocivas que este evento pode causar em suas vidas, os consumidores de baixa renda também podem ser impulsivos em suas compras, principalmente em itens relacionados a vestuário, os quais s�o grandes objetos de desejo, de forte conota��o social e que despertam sentimentos positivos ao público em quest�o (Peñaloza et al., 2018). Lima (2008) ao analisar este construto no contexto de mulheres de baixa renda, constatou que apesar de prezar pelo autocontrole financeiro e pela modera��o nos gastos, elas reconhecem o impasse para conter seus impulsos, sendo a compra uma forma de driblar os sentimentos ruins, contribuindo para a fuga de estados emocionais tais como a tristeza.

Assim, é possível perceber o impacto da compra por impulso na propens�o ao endividamento, portanto, o próximo tópico abordar-se-á os conceitos e implica��es deste fen�meno.

2.4 Propens�o ao endividamento

Entende-se por endividamento como o mecanismo de arcar ou obter débitos, que advém do vocábulo endividar-se (Ferreira, 2006). E caracteriza-se pelo saldo de uma ou mais dívidas que um indivíduo pode ter, as quais s�o geradas através de recursos de terceiros (OECD, 2002).

O endividamento n�o pode ser entendido em um contexto isolado, já que condi��es comportamentais e de perfil contribuem para este fen�meno. Assim sendo, tais variáveis devem ser analisadas e compreendidas de forma conjunta (Campara, Vieira & Ceretta, 2016). Entre as variáveis demográficas, Pinto e Rossato (2019) aferiram, em seus achados, que mulheres tendem a se endividar mais e correlacionam suas compras com prazer e felicidade. Enquanto, Santos e Souza (2014) verificaram que homens solteiros e com menor renda s�o mais propensos a contrair dívidas, demonstrando que n�o há um consenso quanto a qual g�nero tende, em maior número, ao endividamento.

No que tange a idade, estado civil e escolaridade, Pinto e Rossato (2019) puderam constatar, que indivíduos mais jovens, solteiros, s�o mais propensos ao endividamento, já aqueles com maior grau de instru��o possuem menor tend�ncia para endividar-se, em raz�o de disporem maior conhecimento no tocante das finan�as or�amentárias, assumindo condutas mais moderadas com rela��o � contra��o de dívidas.

Campara, Vieira e Ceretta (2016) verificaram que os respondentes que possuíam menor renda, eram mais propensos ao endividamento do que aqueles com maiores rendimentos.

Ratificando que famílias com or�amento mais restrito s�o mais promissoras ao endividamento, e, conforme a renda se eleva, a inclina��o ao endividamento se reduz. Os autores salientam que esse fato ocorre pela vulnerabilidade dessas famílias em sua gest�o financeira e pela dificuldade que possuem para prover suas necessidades substanciais sem comprometer seus rendimentos.

Já Moura (2005) constatou que, entre as famílias de baixa renda, aquelas que possuíram maiores índices de endividamento foram as com menores índices de vulnerabilidade, justamente porque famílias mais desamparadas economicamente, muitas vezes n�o possuem acesso ao crédito, diminuindo assim o volume de suas dívidas. Entretanto, um aspecto interessante p�de ser observado por Flores e Vieira (2014), tanto pessoas com renda mínima de até um salário mínimo como aquelas com rendas superiores a vinte salários mínimos possuem predisposi��o ao endividamento.

Ao analisar os fatores que influenciam o endividamento de jovens consumidores, Santos e Souza (2014) evidenciaram em seu estudo que aqueles pertencentes � base da pir�mide possuíam maior tend�ncia a se endividar em compara��o aos jovens das demais classes econ�micas, principalmente quando apresentavam inclina��es materialistas (Santos & Souza, 2014). E é pelas facilidades que o parcelamento traz a estes consumidores de baixa renda, que possuem acesso aos bens de desejo que n�o conseguiriam comprar � vista devido ao seu or�amento limitado, portanto como resultado, podem ser propensos ao endividamento (Pinto & Rossato, 2019).

Entre os fatores comportamentais que podem contribuir para a propens�o ao endividamento, encontra-se o materialismo (Santos & Souza, 2014). Flores e Vieira (2014), em uma perspectiva de analisar a percep��o do risco ao endividamento, puderam verificar que aqueles com maiores índices de materialismo possuíam menor percep��o do risco. Isto porque eles tendem a centralizar a posse material em suas vidas e como resultado n�o assimilam o eminente risco.

Nesse sentido, Moura (2005), em sua pesquisa com indivíduos chefes de família de baixa renda, constatou que aqueles que possuíam níveis mais altos de materialismo eram mais propensos ao endividamento, impactando de forma indireta, porém, n�o influenciando no volume da dívida. Ponchio, Aranha e Todd (2007) também ratificaram que o materialismo está fortemente correlacionado com o endividamento, e inclusive pode contribuir para que o nível de dívidas aumente significativamente.

Outrossim, a compra por impulso pode ser uma das raz�es para o acréscimo de dívidas na renda dos consumidores, entretanto, há mais fatores que podem contribuir para a propens�o ao endividamento. O parcelamento de compras no cart�o de crédito, carn�s de lojas, cheques pré-datados e contas atrasadas s�o variáveis que propende para o comprometimento da renda dos indivíduos juntamente com a compra por impulso. Logo, o endividamento pessoal pode ter influ�ncias da facilidade de crédito e da falta de planejamento or�amentário (Bonomo, Mainardes & Laurett, 2017).

Assim sendo, este estudo apresenta tr�s hipóteses a serem testadas, as quais seguem:

H1: O materialismo, considerando as dimens�es (a) sucesso, (b) centralidade e (c) felicidade, impacta positivamente a compra por impulso dos consumidores da base da pir�mide.

H2: O materialismo, considerando as dimens�es (a) sucesso, (b) centralidade e (c) felicidade, impacta positivamente a propens�o ao endividamento dos consumidores da base da pir�mide.

H3: A compra por impulso impacta positivamente a propens�o ao endividamento dos consumidores da base da pir�mide.

Conseguinte, s�o expostos os procedimentos metodológicos.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Tendo como objetivo analisar o impacto do materialismo na compra por impulso e propens�o ao endividamento de consumidores da base da pir�mide, foi aplicada uma pesquisa do tipo descritiva com abordagem quantitativa. O método escolhido para esta pesquisa é do tipo survey. A escolha desse método se justifica por possibilitar coletar as informa��es abrangendo um número maior de respondentes.

A popula��o desta pesquisa incluiu os consumidores que comp�em a base da pir�mide, sendo uma amostra do tipo n�o probabilística, por conveni�ncia. Para a delimita��o do público, foi utilizada a defini��o de baixa renda, estipulada pelo Governo Federal Brasileiro, no Cadastro Único, o qual engloba pessoas com renda familiar de até tr�s salários mínimos, correspondendo atualmente a R$3.300,00 (BRASIL, 2019).

Este estudo concentrou-se na popula��o da base da pir�mide do Brasil, um dos dezoito países da América Latina, uma vez que muito embora a renda média dos consumidores da base da pir�mide seja menor, o poder de compra desses indivíduos em conjunto, acaba sendo mais elevado, em decorr�ncia da grande parcela da popula��o que se encontra neste segmento (Prahalad, 2010), sendo que no Brasil estimativas apontam que o percentual da popula��o nacional na base da pir�mide pode chegar a quase 40% (IBGE, 2022). Prahalad (2010) ainda comenta o sucesso de algumas empresas como a Casas Bahia, que desenvolveu uma estratégia de marketing certeira mirando a base da pir�mide, a venda por meio de crediário. O parcelamento das compras representa uma possibilidade de consumo atraente para este segmento de mercado (Barros e Rocha, 2009).

Ademais, segundo dados do relatório Panorama Social 2022 elaborado pela Comiss�o Econ�mica para a América Latina e o Caribe- CEPAL (2022), projeta que cerca 32,1% da popula��o total dos países vive em situa��o de pobreza. Sendo que o Brasil, foi o único país que registrou aumento da extrema pobreza no ano de 2021, índices mais altos que antes da pandemia de Covid-19. Neste cenário, o Senado Brasileiro aprovou uma reforma constitucional (PEC 1/2022), para que se destinem recursos na inten��o de minimizar os efeitos da infla��o no poder aquisitivo dos cidad�os (CEPAL, 2022)

Desse modo, os respondentes foram selecionados, tendo como par�metro de amostragem mínima a quantidade de 125 respondentes, utilizando-se o critério de Hair et al. (2009). O cálculo é feito através do número total de variáveis do questionário (25) multiplicado por 5. Para coleta de dados, foi utilizado um questionário composto por 25 quest�es divididas em quatro blocos. Inicialmente, foi empregada uma pergunta filtro no questionário com o objetivo de assegurar que os respondentes fossem somente aqueles pertencentes � base da pir�mide. Para tal fim, foi definido o limite de renda mensal familiar referente a R$3.300,00, sendo que os respondentes que informaram renda superior a este valor foram direcionados ao encerramento do questionário.

Os demais blocos do questionário, foram compostos por escalas já validadas anteriormente. Para cada variável, havia uma escala Likert de 5 pontos, com op��es de resposta que variavam entre discordo totalmente (=1) a concordo totalmente (=5). No primeiro bloco, objetivou-se identificar o nível de materialismo dos indivíduos da base da pir�mide, para tal foi utilizada a escala reduzida de Richins (2004) traduzida e adaptada por Ponchio, Aranha e Todd (2007). Buscando verificar o nível de compra por impulso dos indivíduos da base da pir�mide, empregou-se a escala de Rock e Fisher (1995) traduzida e adaptada por Costa e Nicolao (2004). O terceiro bloco buscou investigar a propens�o ao endividamento dos indivíduos na base da pir�mide. Para esse fim, foi aplicada a escala adaptada, de Moura (2005) e Disney e Gathergood (2011), por Flores e Vieira (2014). Por fim, foram abordadas quest�es com a finalidade de analisar o perfil dos consumidores respondentes: g�nero, renda, idade, estado civil, número de dependentes e escolaridade.

É válido ressaltar, que anteriormente � aplica��o dos questionários, foi realizado um pré-teste com 10 indivíduos do mesmo perfil tra�ado na pesquisa. Sendo que, após alguns ajustes apontados para melhoria do instrumento, a coleta de dados foi realizada. A aplica��o dos questionários foi realizada de forma presencial, por ser uma forma mais acessível de alcan�ar o público desejado nesta pesquisa. O período de coleta de dados compreendeu os menos de novembro e dezembro de 2021 na cidade de Santana do Livramento, obtendo um total de 202 respondentes. A coleta dos dados ocorreu nos bairros periféricos da cidade, como também em locais estratégicos, como por exemplo no terminal de �nibus e em filas no local destinado ao cadastramento das famílias no CAD único, em que havia maior circula��o de pessoas pertencentes � base da pir�mide.

Para a análise do perfil demográfico, utilizou-se a estatística descritiva por meio do software SPSS vers�o 20.0. Para avaliar as hipóteses do estudo, empregou-se a Modelagem de Caminho por Mínimos Quadrados Parciais (PLS), tendo em vista que essa técnica de análise permite a estimativa simult�nea de múltiplos relacionamentos preditivos entre diferentes constructos, principalmente em investiga��es com tamanhos de amostras reduzidas (Hair Jr. et al., 2014). Para tanto, utilizou-se o software SmartPLS, que permite a análise dos modelos de medi��o e estrutural.

Primeiramente, estimou-se o modelo de medidas dos tr�s constructos e das dimens�es que comp�em as hipóteses de estudo, sendo analisados os carregamentos dos itens nas suas respectivas variáveis latentes. Posteriormente, as variáveis foram avaliadas de modo a garantir a validade convergente e discriminante. A confiabilidade foi medida por meio da confiabilidade composta e coeficiente de alfa de Cronbach (a), e a vari�ncia média extraída (AVE) também foi utilizada para avaliar a validade convergente das variáveis latentes. A validade discriminante do modelo foi medida a partir do critério de Fornell e Larcker (1981) e a raz�o de correla��es Heterotrait-monotrait.

Por sua vez, a qualidade do modelo estrutural foi analisada a partir do coeficiente de determina��o R2, e dos índices de SRMR e rms_Theta, seguindo os preceitos de Henseler et al. (2014) e Hair et al. (2019). A signific�ncia das rela��es propostas foi testada pelo emprego da técnica Bootstrapping, que compara a amostra original com as amostras geradas e sugeridas pela própria técnica (reamostragem), avaliando a signific�ncia das correla��es e regress�es (Ringle, Silva & Bido, 2014).

Diante disso, o próximo tópico é destinado a análise dos resultados.

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS

4.1 Perfil dos respondentes

Para tra�ar um perfil sociodemográfico, foram coletados dados referentes a g�nero, idade, estado civil, escolaridade, número de filhos e renda familiar mensal. Ao analisar a variável g�nero, p�de-se averiguar que a maioria dos respondentes s�o indivíduos do g�nero feminino, correspondendo a 63,9%. No que tange �s idades, foi possível verificar que variam entre 18 e 77 anos, sendo a faixa etária de 39 � 48 anos a com maior frequ�ncia (33,6%).

O que cerne ao estado civil, evidenciou-se uma amostra polarizada em dois grandes grupos, dos quais indivíduos solteiros comp�em a maior parte e representam 44,6% da amostra, seguidos dos 39,6% relativos aos que possuem como estado civil casado ou uni�o estável. Quanto � escolaridade, houve maior concentra��o de pessoas que possuem ensino médio completo (33,7%), assim como outra grande parte do público analisado n�o possui ensino fundamental completo (32,7%). Esses números indicam que os indivíduos da base da pir�mide desta pesquisa possuem menores graus de escolaridade, uma vez que apenas 2,5% da amostra disp�em de ensino superior completo. Corroborando com o estudo de Lima (2008) que averiguou baixo nível de instru��o das donas de casa de baixa renda, em que 72,3% das respondentes possuíam escolaridade até o ensino fundamental e apenas 0,8% possuíam nível superior de ensino.

No que se refere ao número de filhos, 56,4% dos analisados possuem até 3 filhos, 22,3% possuem 4 ou mais e 21,3% n�o possuem filhos. A respeito da renda familiar mensal, foi possível constatar que a maior parte dos respondentes (44,1%) possui renda familiar de até R$1.100,00, seguidos do segundo grupo com maior incid�ncia (39,6%), os quais s�o aqueles que possuem renda familiar de até R$2.100,00.

De acordo com os dados encontrados, é possível afirmar que os resultados se assemelham ao perfil dos residentes de Santana do Livramento, segundo dados do último censo realizado pelo IBGE (2010), em que indica que a maior parte da popula��o é composta por mulheres, de idades entre 40 a 49 anos, sendo em maioria solteiras, tendo como nível de instru��o ensino fundamental incompleto e que possuem rendimento nominal mensal familiar per capita entre Vá e 1 salário mínimo.

Ao finalizar a análise do perfil dos respondentes, o próximo tópico tem a inten��o de avaliar o modelo de medi��o e estrutural do estudo.

4.2 Modelo estrutural: impacto do materialismo e da compra por impulso na propens�o ao endividamento em consumidores da base da pir�mide

Para avaliar o modelo conceitual proposto por este estudo, empregou-se a PLS-SEM. Essa técnica de análise requer duas etapas: o teste do modelo de medi��o e teste de hipóteses (modelo estrutural). Nesse sentido, para averiguar a confiabilidade e validade do modelo de medi��o, realizou-se a análise fatorial confirmatória (CFA) com todas as variáveis que comp�em as variáveis latentes.

Em rela��o �s cargas fatoriais, seis variáveis distribuídas entre os constructos do modelo apresentaram carregamentos abaixo do limite mínimo, ou seja, cargas inferiores a 0,50 (Hair et al., 2009), determinando suas exclus�es da análise. Desses itens, dois correspondiam ao consunto "Compra por Impulso" (IMPULSO7 e IMPULSO8), duas variáveis do componente "Propens�o ao endividamento" (END5 e END6), um item da dimens�o centralidade (MAT_CENT2) e uma variável da dimens�o "Sucesso" (MAT_SUC1), ambas componentes do construto "Materialismo".

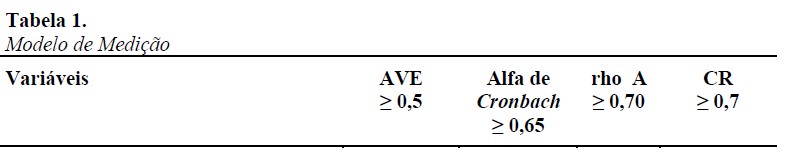

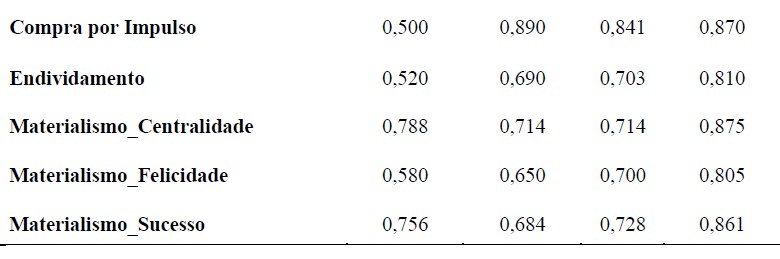

Posteriormente, todas as cargas fatoriais estavam de acordo com o índice recomendado pela literatura e os itens foram carregados em seus fatores originais. A confiabilidade dos construtos foi analisada pelo coeficiente de alfa de Cronbach e Confiabilidade Composta (CR), os escores de alfa de Cronbach e CR para todas as medidas estavam acima do nível recomendado de 0,70 (Hair et al., 2019), apoiando uma boa confiabilidade interna. Verificou-se também o índice rho_A, medida proposta para determinar a confiabilidade específica no contexto da PLS SEM (Dijkstra & Henseler, 2015), e que, em conformidade com o estabelecido como valor crítico, foi igual ou acima de 0,70 em todas as variáveis latentes. Concernente a vari�ncia média extraída, todas as variáveis obtiveram índices iguais ou superiores a 0,50, valor determinado como limite mínimo confiável (Hair et al., 2009). Essas análises evidenciam confiabilidade satisfatória e validade convergente dos componentes

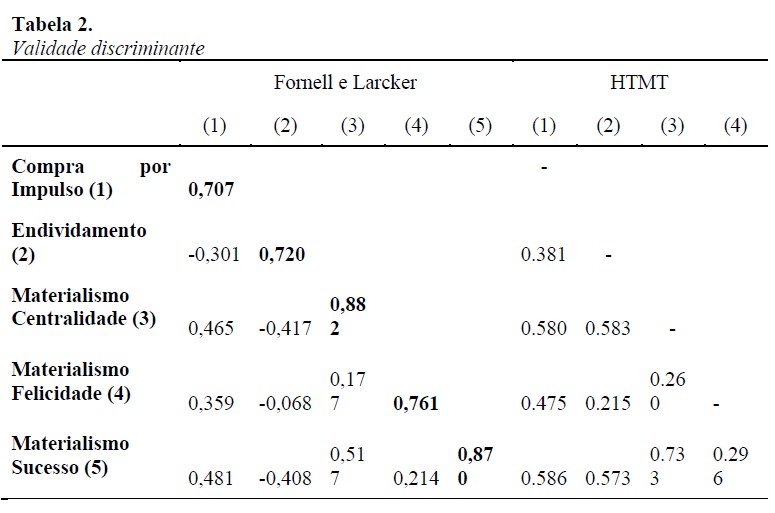

A validade discriminante das variáveis latentes foi testada pelo critério de Fornell e Larcker e abordagem HTMT. Conforme critério de Fornell e Larcker (1981), a raiz quadrada da AVE de cada variável deve ser comparada com suas correla��es com os demais constructos, devendo ser superior �s outras associa��es. De acordo com os resultados obtidos e apresentados na Tabela 2, observa-se que tal critério foi atendido pelo estudo. Em rela��o aos achados para a abordagem HTMT, identificou-se que todas as correla��es das variáveis produziram valores abaixo do limite conservador de 0,85 (Henseler, Ringle & Sarstedt, 2015), corroborando a confirma��o da validade discriminante dos constructos.

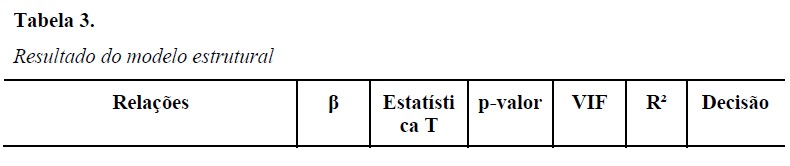

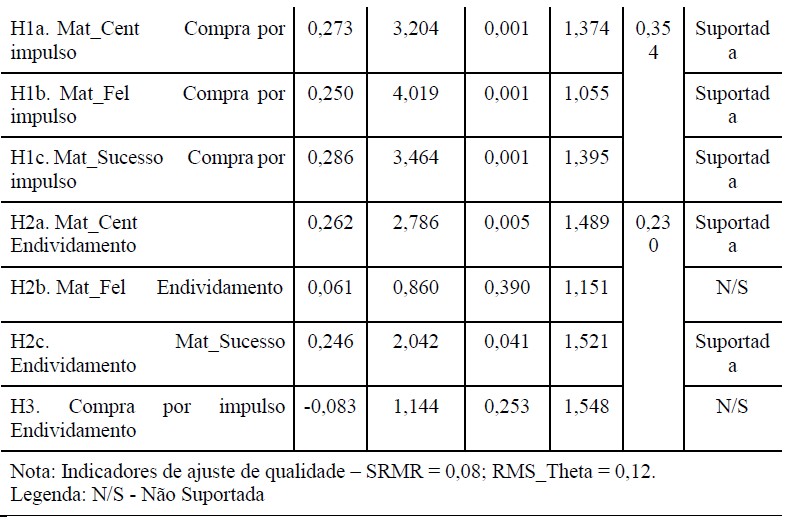

Posterior a confirma��o de validade e confiabilidade das medidas, realiza-se a avalia��o do modelo estrutural. Para tanto, avalia-se o fator de infla��o da vari�ncia (VIF), o R2 dos constructos, os valores-t e a signific�ncia dos coeficientes de caminho (Tabela 3). Concernente aos valores de VIF, observa-se que n�o há problemas de colinearidade entre as variáveis latentes do modelo, visto valores abaixo de 3 (Hair et al., 2019). O procedimento de bootstrapping de 5.000 reamostras foi utilizado para determinar os valores de R2 e a signific�ncia dos coeficientes.

O coeficiente de determina��o R2 verificado para a compra por impulso foi igual a 0,354, o que evidencia que o materialismo, a partir de suas tr�s dimens�es, explica 35,4% da varia��o das compras realizadas impulsivamente. Por sua vez, o consumo materialista e a compra por impulso explicam 23% da varia��o da propens�o ao endividamento em consumidores de baixo da pir�mide. Anterior a análise da signific�ncia dos coeficientes de caminho, avalia-se a qualidade de ajuste do modelo. Assim, o ajustamento do modelo foi confirmado e se mostrou adequado a partir dos índices obtidos para as medidas rms_Theta (0,12) e SRMR (0,08), permitindo a infer�ncia de que o modelo foi especificado sem erros (Hair et al., 2019).

O materialismo, em suas tr�s dimens�es, mostrou-se significativamente associado � compra por impulso (H1), fortalecendo o entendimento de que o nível de materialismo pode se relacionar com a impulsividade dos indivíduos da base da pir�mide. Analisando-se os valores dos coeficientes de caminho, é possível identificar que a dimens�o sucesso, pertencente ao materialismo, obteve maior impacto entre os componentes do constructo (t-valor = 3,464; p-valor = 0,001; � = 0,286), seguido das dimens�es centralidade (t-valor = 3,204; p-valor = 0,001; � = 0,273) e felicidade (t-valor = 4,019; p-valor = 0,001; � = 0,250), respectivamente.

Estes achados contrariam o observado por Jalees, Khan, Zaman e Miao (2024), que verificaram que o materialismo n�o afeta diretamente a compra impulsiva, mas refor�am o estudo de Donelly et al. (2016), que identificou que os consumidores mais materialistas apresentam comportamentos impulsivos em suas compras. Essa rela��o positiva entre materialismo e impulsividade identificada no comportamento destes consumidores, pode ser explicada pela aspira��o social e pelos sentimentos positivos que estes indivíduos buscam ter através do consumo (Srivastava, Mukherjee & Jebarajakirthy, 2023), visto que, visualizam os bens como conquistas pessoais. Para os consumidores da base da pir�mide, consumir itens de desejo pode lhes remeter � felicidade, � melhoria de vida, � satisfa��o pessoal e também � inser��o social, mesmo que inconscientemente (Campos, Rezende & Oliveira, 2020; Lübeck et al., 2018; Rivastava, Mukherjee & Jebarajakirthy, 2023). Tendo estas pretens�es, a impulsividade se torna presente nas atitudes desses indivíduos mais materialistas, uma vez que o prazer da compra de bens desejados, além de inicialmente causar bons sentimentos, igualmente tem forte apelo social (Peñaloza et al., 2018).

Outra condi��o que pode motivar a rela��o entre as variáveis materialismo e compra por impulso, está relacionada � fuga de sentimentos negativos. Estes consumidores por vivenciarem uma vida de grandes priva��es, lidam com dificuldades diárias por disporem de um or�amento mais restrito. E, ocasionalmente, a compra e a posse de um item de desejo pode ser um atenuante de sua dura realidade. Neste contexto, o prazer moment�neo da compra é valorizado, assim como a busca pela autorrealiza��o e pelo aumento de sua autoestima. Assim, recorrem � compra agindo impulsivamente como modo de transformar sua identidade atual, depositando expectativas em seus bens (Donelly et al., 2016; Hausmann, 2000; Lucas & Koff, 2014; Youn, 2000).

Concernente ao impacto do materialismo sobre a propens�o ao endividamento dos consumidores da base da pir�mide (H2), verificou-se que duas das tr�s dimens�es do consumo materialista influíram sobre a propens�o ao endividamento, a saber: sucesso (t-valor = 2,042; p-valor = 0,041; � = 0,246) e centralidade (t-valor = 2,786; p-valor = 0,005; � = 0,262). Este resultado está de acordo com os achados da literatura, que indicam rela��es e influ�ncias do materialismo na propens�o ao endividamento (Flores & Vieira, 2014; Moura, 2005; Pinto Rossato, 2019; Ponchio, Aranha & Todd, 2007; Silva et al., 2017). Silva et al. (2017) verificaram que consumidores com tend�ncias materialistas possuíam gastos em excesso, já que conferiam maior emotividade a suas compras por disporem de maior necessidade de adequa��o. Seguindo esta mesma linha de entendimento, Pinto e Rossato (2019) atestaram a exist�ncia de uma inclina��o ao endividamento em pessoas materialistas que atrelam a posse de bens � felicidade e realiza��o pessoal.

Analisando especificamente esta variável em consumidores da base da pir�mide, igualmente foram encontrados resultados semelhantes a outras pesquisas. Moura (2005), em seu estudo com chefes de famílias, evidenciou a exist�ncia da rela��o entre materialismo e endividamento, verificando que o materialismo se relaciona com � propens�o ao endividamento de forma indireta. Nesta mesma perspectiva, Ponchio, Aranha e Todd (2007) também constataram a interfer�ncia do materialismo no aumento das dívidas dos consumidores.

A dimens�o felicidade n�o gerou impacto significativo sobre a propens�o ao endividamento dos consumidores da base da pir�mide (t-valor = 0,860; p-valor = 0,390; � = 0,061), podendo-se supor que a condi��o financeira dos consumidores n�o se associa com o materialismo de modo geral, sendo apenas observadas rela��es com as dimens�es de forma individual. De modo semelhante, Trzciñska e Seksciñska (2021) n�o encontraram rela��es do materialismo com o status financeiro dos indivíduos, somente vislumbraram rela��es com as dimens�es felicidade e centralidade.

Finalmente, ao se analisar a rela��o entre compra por impulso e endividamento, verificou-se que o consumo feito de forma impulsiva n�o impacta significativamente a propens�o ao endividamento dos consumidores da base da pir�mide deste estudo (t-valor = 1,144; p-valor = 0,253; � = -0,083). Entre as raz�es que podem elucidar a insignificante rela��o entre esses construtos está o fato desta amostra n�o estar inclinada a comprar impulsivamente e também de n�o possuir tend�ncias � contra��o de dívidas. Esta conjuntura também foi apontada por Bonomo, Mainardes e Laurett (2017), visto que os autores ratificam a exist�ncia de outros fatores que podem contribuir para a inclina��o ao endividamento, tais como o uso de cart�o de crédito, carn�s de lojas e cheques, sendo grandes facilitadores para o aumento das dívidas. Deste modo, o acesso ao crédito, aliado � falta de controle financeiro, pode ter maior rela��o com o endividamento dos consumidores do que a compra por impulso.

Ademais, é importante considerar os impactos da pandemia da Covid-19 no comportamento dos consumidores, sobretudo dos pertencentes � base da pir�mide, uma vez que as incertezas vivenciadas durante esse período somadas a instabilidade financeira da economia mundial, trouxeram mudan�as no consumo da popula��o, além de prejuízos psicológicos e de redu��es na renda das famílias (Campbell et al., 2020). Deste modo, a falta de recursos financeiros influenciou a redu��o dos gastos, limitando os consumidores mais afetados pelos impactos da pandemia a priorizar apenas o consumo para sua subsist�ncia (Melonio, Cezere & Oliveira, 2021). Notando-se também, uma mudan�a nas prioridades de consumo dos indivíduos, com ideais mais alinhados a um consumo voltado para o bem-estar e a cuidados com a saúde. Enquanto uma relevante redu��o no consumo conspícuo e na valoriza��o do dinheiro de mesmo modo podem ser perceptíveis no comportamento dos indivíduos (Moldes, Dineva & Ku, 2022). Este contexto, auxilia na compreens�o dos resultados obtidos nessa pesquisa, fortalecendo o entendimento de que diante do cenário econ�mico atual, há fatores que podem ser mais influentes na propens�o ao endividamento do que a compra por impulso.

Ao finalizar a análise dos dados, o próximo tópico apresenta as considera��es finais da pesquisa.

CONSIDERA��ES FINAIS

O presente estudo teve como objetivo analisar o impacto do materialismo e da compra por impulso sobre a propens�o ao endividamento de consumidores da base da pir�mide. Com o intuito de alcan�ar este propósito, foi realizada uma pesquisa com 202 respondentes residentes em Santana do Livramento. Para a análise dos dados, empregou-se a Modelagem de Caminho por Mínimos Quadrados Parciais (PLS).

Após a análise e discuss�o dos resultados, pode-se inferir que o materialismo impacta significativamente a compra por impulso, ratificando o entendimento de que os consumidores que possuem comportamentos mais materialistas tendem a ser mais propensos a comprar por impulso. Quando analisada a rela��o entre materialismo e endividamento, apenas duas das suas dimens�es influenciaram diretamente a propens�o ao endividamento. Apontando que diferentemente de entendimentos anteriores, o materialismo, quando n�o analisado de maneira unidimensional, apresenta impacto de maneira diferente em cada uma de suas dimens�es.

Os resultados verificados também revelam que o consumo praticado de forma impulsiva n�o impacta significativamente a propens�o ao endividamento dos consumidores da base da pir�mide. Considera-se que a diminui��o de recursos financeiros e a instabilidade econ�mica decorrente da pandemia podem ter alterado os comportamentos de consumo, fazendo com que os consumidores, sobretudo os das classes mais baixas, venham realizando suas compras de forma mais planejada e menos impulsiva, o que garantiria a possibilidade de diminui��o do endividamento.

Este estudo, trouxe contribui��es acad�micas tendo em vista as peculiaridades observadas no segmento estudado. No que se refere ao construto materialismo, analisar as dimens�es de forma separada pode trazer insights a fim de identificar a dimens�o mais presente nestes indivíduos. Ademais, é importante ressaltar a contribui��o em rela��o ao período peculiar que estamos vivenciando da pandemia, isto é, verifica-se mudan�as de comportamento de consumo, especialmente em rela��o a compra por impulso foram identificadas neste estudo.

Por abranger uma parcela da popula��o vulnerável tanto em níveis sociais como em níveis econ�micos, esta pesquisa também traz reflex�es � sociedade ao evidenciar o comportamento de consumo destes consumidores. Os resultados fornecem informa��es para órg�os reguladores e organiza��es privadas que podem empreender esfor�os na inten��o de reduzir o comportamento financeiro irresponsável dos consumidores. Outrossim, indica-se a cria��o de políticas educacionais que possam conscientizar os consumidores a fim de amenizar a falta de conhecimento financeiro, assim como as atitudes direcionadas ao consumo impulsivo e desenfreado, tais a��es poder�o formar bases para decis�es financeiras mais racionais.

Embora o objetivo do estudo tenha sido alcan�ado, é importante salientar que esta investiga��o apresenta limita��es. Por se restringir a consumidores de uma classifica��o específica e que apresentavam resist�ncia para participar da pesquisa, foram encontradas dificuldades para a coleta dos dados. Além disso, as informa��es analisadas foram autorrelatadas pelos indivíduos, o que pode acarretar em vieses dos próprios consumidores. Logo, pesquisas futuras podem investigar informa��es mais objetivas dos respondentes em rela��o �s suas situa��es financeiras (por exemplo, montante de contas em atraso, valores de empréstimos, etc.). Em rela��o a dificuldade de acesso aos consumidores, o número reduzido de observa��es impossibilita que os resultados discutidos sejam generalizados. Portanto, em pesquisas futuras, sugere-se aprofundar a análise das rela��es propostas em popula��es mais abrangentes, além de buscar formas mais impessoais de coleta de dados.

Outrossim, recomenda-se investiga��es que analisem os impactos da Covid-19 no comportamento de compra dos consumidores da base da pir�mide, para que se possa averiguar quais as possíveis mudan�as no consumo destes indivíduos a partir dos reflexos da pandemia.

REFERENCIAS

Araújo, G. P., & Ramos, A. S. M. (2010). Comportamento de compra por impulso em shopping centers: pesquisa com consumidores de Brasília-DF e Natal-RN. REAd-Revista Eletr�nica de Administração, 16(3), 589-610.

Barros, C. & Rocha, E. (2009). Lógica de consumo em um grupo das camadas populares: uma vis�o antropológica de significados culturais. In: Rocha, A. & Silva, J. (Orgs.) Consumo na base da pir�mide: estudos brasileiros. Rio de Janeiro: Mauad X, 2009. 255p.

Barros, C. A. (2006). "Invisibilidade" do Mercado de Baixa Renda nas Pesquisas de Marketing: as Camadas Populares Consomem ou Sobrevivem? In: IIEncontro de Marketing da ANPADII EMA 2006, 2006, Rio de Janeiro.

Bauman, Z. (1999). Globaliza��o: as consequ�ncias humanas. Editora Schwarcz-Companhia das Letras.

Beatty, S. E., & Ferrell, M. E. (1998). Impulse buying: Modeling its precursors. Journal of retailing, 74(2), 169-191.

Belk, R. W. (1984). Three Scales to Measure Constructs Related to Materialism: Reliability, Validity, and Relationships to Measures of Happiness. Advances in Consumer Research, Duluth, Minnesota, v. 11, n. 1, p. 291-297.

Belk, R. W. (1985). Materialism: Trait aspects of living in the material world. Journal of Consumer research, 12(3), 265-280.

Bonomo, B., Mainardes, E. W., & Laurett, R. (2017). Compra n�o planejada e endividamento pessoal: Uma análise de rela��o. Revista Administração em Diálogo-RAD, 19(3), 49-69.

Brasil (2019). Ministério da Cidadania - Cadastro único. Brasília, DF: Ministério da Cidadania, 2019. Disponível em: https://www.gov.br/cidadania/pt-br/acoes-e-programas/cadastro-unico/o-que-e-e-para-que-serve-1. Acesso em: 20/11/2021.

Campara, J. P., Vieira, K. M., & Ceretta, P. S. (2016). Entendendo a atitude ao endividamento: fatores comportamentais e variáveis socioecon�micas o determinam?. Revista Eletr�nica de Ci�ncia Administrativa, 15(1), 5-24.

Campbell, M. C., Inman, J. J., Kirmani, A., & Price, L. L. (2020). In times of trouble: A framework for understanding consumers' responses to threats. Journal of consumer research, 47(3), 311-326.

Campos, A. C., de Rezende, D. C., de Oliveira, F. H., & Leme, P. H. M. V. (2023). "Baixa renda? Eu tenho iPhone": um estudo sobre o consumo de status pela base da pir�mide. Revista de Ci�ncias da Administração, 25(65), 1-16.

Campos, P. D. O., & Costa, M. F. D. (2023). Regulatory focus and construal level theory on low-income consumer indebtedness: Evidence from an emerging market. International Journal of Emerging Markets, 18(10), 4343-4362.

Castilhos, R. & Rossi, C. A. (2009). Subindo o morro: consumo, posi��o social e distin��o entre famílias de classes populares. In: Rocha, A.; Silva, J. (Orgs.). Consumo na base da pir�mide: estudos brasileiros. Rio de Janeiro: Mauad, 2009. 255p.

CEPAL-Comiss�o Econ�mica para a América Latina e o Caribe. (2022). Relatório Panorama Social 2022. Disponível em: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/0ac62b94-ba98-4a1a-aac817^bc5c3a21/content#:~:text=As%20estimativas%20da%20CEPAL%20indicam,m%C3%A 9dia%20correspondente%20%C3%A0%20popula%C3%A7%C3%A3o%20total

Chowdhury, F., & Swaminathan, S. (2023). Does reference-group comparison impact compensatory consumption for bottom of the pyramid (BOP) consumers?. Journal of Marketing Theory and Practice, 1-23.

Costa, F. C. X. D. (2002). Relacionamento entre influ�ncias ambientais e o comportamento de compra por impulso: um estudo em lojas físicas e virtuais (Doctoral dissertation, Universidade de S�o Paulo).

Costa, F., & Nicolao, L. (2004). Impulsividade do Consumidor e complementaridade de escolhas em episódios de consumo. EMA, I ENCONTRO DE MARKETING DA ANPAD.

Dijkstra, T. K., & Henseler, J. (2015). Consistent and asymptotically normal PLS estimators for linear structural equations. Computational statistics & data analysis, 81, 10-23.

Dittmar, H., Bond, R., Hurst, M., & Kasser, T. (2014). The relationship between materialism and personal well-being: A meta-analysis. Journal of personality and social psychology, 107(5), 879.

Donnelly, G. E., Ksendzova, M., Howell, R. T., Vohs, K. D., & Baumeister, R. F. (2016). Buying to blunt negative feelings: Materialistic escape from the self. Review of General Psychology, 20(3), 272-316.

Featherstone, M. (1995). Cultura de consumo epós-modernismo. Studio Nobel.

FECOMERCIO, A. (2022). Pesquisa De Endividamento e Inadimpl�ncia Do Consumidor-PEIC. Maceió, outubro de 2021b. Disponível em: https://www.portaldocomercio.org.br/publicacoes/pesquisa-de-endividamento-e-inadimplencia-do-consumidor-peic-anual-e-dezembro-de-2021/410541.

Ferreira, R. (2006). Como planejar, organizar e controlar seu dinheiro: manual de finan�as pessoais. S�o Paulo: IOB Thomson, 2206.

Flores, S. A. M., & Vieira, K. M. (2014). Propensity toward indebtedness: An analysis using behavioral factors. Journal of Behavioral and Experimental Finance, 3, 1-10.

Flynn, L. R., Goldsmith, R. E., & Kim, W. M. (2013). A cross-cultural study of materialism and brand engagement. Journal of Multidisciplinary Research (1947-2900), 5(3).

Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Structural equation models with unobservable variables and measurement error: Algebra and statistics.

Gathergood, J., & Disney, R. F. (2011). Financial literacy and indebtedness: new evidence for UK consumers. EconPapers, Discussion Papers, University of Nottingham, Centre for Finance, Credit and Macroeconomics (CFCM). 2011. Disponível em: http://econpapers.repec.org/paper/notnotcfc/11_2f05.htm.

Hair Jr, J. F., Sarstedt, M., Hopkins, L., & Kuppelwieser, V. G. (2014). Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM): An emerging tool in business research. European business review, 26(2), 106-121.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2009). Análise multivariada de dados. Bookman editora.

Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. European business review,, 31(1), 2-24.

Hausman, A. (2000). A multi-method investigation of consumer motivations in impulse buying behavior. Journal of consumer marketing, 17(5), 403-426.

Henseler, J., Dijkstra, T. K., Sarstedt, M., Ringle, C. M., Diamantopoulos, A., Straub, D. W., ... & Calantone, R. J. (2014). Common beliefs and reality about PLS: Comments on R�nkk� and Evermann (2013). Organizational research methods, 17(2), 182-209.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Demográfico 2010. Rio de Janeiro, 2010. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/santana-do-livramento/pesquisa/23/25888?detalhes=true

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa de or�amentos familiares 20172018: primeiros resultados. Rio de Janeiro, 2019. Disponível em https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101670.pdf.

Jalees, T., Khan, S., Zaman, S. I., & Miao, M. (2024). The effect of religiosity, materialism and self-esteem on compulsive and impulsive buying behavior. Journal of Islamic Marketing.

Karnani, A. (2017). Confusion at the Bottom of the Pyramid in Brazil. Revista Interdisciplinar die Marketing (RIMAR), 7(1).

Kasser, T. (2002). The high price of materialism. MIT press.

Lappeman, J., Bundwini, N., & Chikweche, T. (2024). From individual to household decision-making: A practical perspective on the base of the pyramid consumer. Journal of Consumer Behaviour.

Li, Z., Chatterjee, S., & Moorman, D. (2024). Exploring the interplay of materialism, financial socialization, financial capability, and credit card debt. International Journal of Bank Marketing.

Lima, I. L. C. (2008). Modelagem da compra por impulso de donas-de-casa de baixa renda em supermercados de Belo Horizonte. 131f. Disserta��o (Mestrado em Administração) -Universidade Federal de Minas Gerais, Centro de Pós-Graduação e Pesquisas em Administração, Belo Horizonte, 2008.

Limeira, T. M. V. (2008). O Potencial do Mercado de Baixa Renda. In: Parente, J., Limeira, T. M. V. & Barki, E. (Orgs.). Varejo para a Baixa Renda. Porto Alegre: Bookman, 2008. 31p.

Lodi, R. J., & Hemais, M. W. (2019). Consumidores de Baixa Renda e o Seu Eu Estendido em Carros: Uma Pesquisa Interpretativista. Revista de Administra��ao da UNIMEP, 17(2).

Lourdes Bacha, M., Figueiredo, C., & Santos, J. F. (2012). Cultura do consumo e materialismo na Baixa Renda de S�o Paulo-Capital. RevistaExtraprensa, 6(1), 31-37.

Lucas, M., & Koff, E. (2014). The role of impulsivity and of self-perceived attractiveness in impulse buying in women. Personality and Individual Differences, 56, 111-115.

Matos, C. A., Bofanti, K., Vieira, V. A. & Mette; F. M. B. (2015). "Tira pra mim um produto no seu cart�o de crédito?" Caminhos para o endividamento do consumidor de baixa renda. In: EnANPAD, XXXIX ENCONTRO DA ANPAD, 2015, Anais... Evento: Belo Horizonte.

Melonio, L. D. C. C., Cezere, M. L. S., & Oliveira, W. C. (2021). Regressividade financeira: investiga��o do impacto econ�mico durante a pandemia do coronavírus COVID-19 sobre a família brasileira. Research, Society and Development, 10(11).

Mette, F. M., & Matos, C. D. (2014). Comportamento do consumidor endividado: Um estudo com indivíduos de baixa renda. Encontro da Associa��o Nacional de Pós-gradua��o e Pesquisa em Administração. Rio de Janeiro: ANPAD.

Moldes, O., Dineva, D., & Ku, L. (2022). Has the COVID-19 pandemic made us more materialistic? The effect of COVID-19 and lockdown restrictions on the endorsement of materialism. Psychology & Marketing, 39(5), 892-905.

Moura, A. G. D. (2005). Impacto dos diferentes níveis de materialismo na atitude ao endividamento e no nível de dívida para financiamento do consumo nas famílias de baixa renda do município de S�o Paulo. 174 f. Disserta��o (Mestrado em administração de Empresas) -

Escola de Administração de Empresas de S�o Paulo da Funda��o Getúlio Vargas, S�o Paulo, 2005.

Mueller, A., Schilling, F. R., & Damacena, C. (2019). Materialismo: a influ�ncia dos valores culturais e das variáveis demográficas. Revista Economia & Gest�o, 19(53).

OBSERVATÓRIO, D. E. D. C. (2002). Endividamento e sobreendividamento das famílias: Conceitos e estatísticas para sua avalia��o. Centro de Estudos Sociais da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.

Peñaloza, V., Portela, M. S. O., Gerhard, F., & Quezado, I. (2018). Representa��o social da compra por impulso por consumidores de baixa renda. Consumer Behavior Review, 2(1), 1-12.

Pinto, N. G. M., & Rossato, V. P. (2019). Análise da propens�o ao endividamento em um contexto universitário. Estudos do CEPE, 49(1), 115-130.

Ponchio, M. C., Aranha, F., & Todd, S. (2007). Estudo exploratório do construto de materialismo no contexto de consumidores de baixa renda do município de S�o Paulo. Revista Ibero Americana de Estratégia, 6(1), 13-21.

Prahalad, C. K. (2010). A riqueza na base da pir�mide: erradicando a pobreza com o lucro. Bookman.

Richins, M. L. (2004). The material values scale: Measurement properties and development of a short form. Journal of consumer Research, 31(1), 209-219.

Richins, M. L., & Dawson, S. (1992). A consumer values orientation for materialism and its measurement: Scale development and validation. Journal of consumer research, 19(3), 303316.

Ringle, C. M., Da Silva, D., & de Souza Bido, D. (2014). Modelagem de equa��es estruturais com utiliza��o do SmartPLS. REMark-Revista Brasileira de Marketing, 13(2), 56-73.

Rook, D. W. (1987). The buying impulse. Journal of consumer research, 14(2), 189-199.

Rook, D. W., & Fisher, R. J. (1995). Normative influences on impulsive buying behavior. Journal of consumer research, 22(3), 305-313.

Santos, T., & de Souza, M. J. B. (2014). Fatores que influenciam o endividamento de consumidores jovens. Revista Alcance, 21(1), 152-180.

Silva, F. M. et al. (2017). Efeito da Ansiedade, Racionalidade e Uso de Recursos Financeiros na Rela��o entre Materialismo e o Comportamento de Compra Impulsivo. Revista Ci�ncias Administrativas, 23(3), 415-430.

Siqueira, L. D., de Castro, A. D. M., de Carvalho, J., & Farina, M. C. (2012). A impulsividade nas compras pela internet. Revista Eletr�nica de Estratégia & Negócios, 5(1), 253-279.

SPC - Servi�o de Prote��o ao Crédito. Consequ�ncias da inadimpl�ncia, 2019. Disponível em: https://www.spcbrasil.org.br/wpimprensa/wp-content/uploads/2017/10/SPC-Analise-Consequ%C3%AAncias-da-Inadimpl%C3%AAncia-2017.pdf.

Srivastava, A., Mukherjee, D. S., & Jebarajakirthy, C. (2023). Triggers of aspirational consumption at the base of the pyramid: a qualitative inquiry from Indian context. Journal of Strategic Marketing, 31(1), 154-184.

Trzciñska, A., & Seksciñska, K. (2021). Financial status and materialism-The mediating role of self-esteem. Australian Journal of Psychology, 73(4), 557-568.

Vieira, K. M., Flores, S. A. M., Kunkel, F. R., & Campara, J. P. (2014). Níveis de materialismo e endividamento: uma análise de fatores socioecon�micos na mesorregi�o central do estado no Rio Grande Do Sul. Revista de Administração, Contabilidade e Economia da Fundace, 5(2).

Youn, S. (2000). The Dimensional Structure of Consumer buying Impulsivity: Measurement and Validation.[Sl], 2007 (Doctoral dissertation, Tese (Doutorado em Administração)-University of Minnessota).

Youn, S., & Faber, R. J. (2000). Impulse buying: Its relation to personality traits and cues. Advances in consumer research, 27(1).