https://dx.doi.org/10.14482/psdc.40.1.004.425

Descripción del Autoconcepto en pacientes con trastorno bipolar

Description of Self-concept in patients with bipolar disorder

Andrés Camilo Delgado Reyes

https://orcid.org/0000-0003-1781-808X. Correspondencia: acdelgado58718@umanizales.edu.co. Universidad de Manizales. Manizales (Colombia).

Oscar Mauricio Castaño Ramírez

https://orcid.org/0000-0002-1071-6307. Universidad de Caldas. Manizales (Colombia).

Jessica Valeria Sánchez López

https://orcid.org/0000-0002-5699-1304. Universidad de Manizales. Manizales (Colombia).

RESUMEN

El autoconcepto se concibe como la idea que una persona ha construido de su sí misma producto de la autoobservación de sus capacidades y limitaciones propias. El objetivo de este trabajo es describir el autoconcepto en una muestra de pacientes con trastorno bipolar. Estudio de corte transversal, de característica descriptiva. Muestreo intencional; se evaluaron 36 personas por medio del cuestionario AF5. Al realizar una comparación de medias entre grupos no se hallaron diferencias estadísticamente significativas para ninguna de las dimensiones. Las mujeres puntuaron por debajo del baremo en las dimensiones emocional y familiar y los hombres puntuaron por debajo en la dimensión social y familiar. Es importante que futuros estudios establezcan relaciones con otras variables que puedan mediar la respuesta emocional ante la presencia de un diagnóstico de enfermedad mental, como la resiliencia; de igual manera, se deben incluir otras muestras clínicas y de diferentes rangos de edad. La importancia de conocer el funcionamiento de la variable estudiada en diferentes grupos poblacionales y condiciones clínicas radica en la posibilidad de generar estrategias de intervención que pueden afectar el pronóstico de la enfermedad misma. Los resultados se discuten a la luz de la literatura científica sobre el tema.

Palabras clave: trastorno bipolar, autoconcepto, salud mental.

ABSTRACT

The self-concept is conceived as the idea that a person has built of himself, product of the self-observation of his own capacities and limitations. The aim of this paper is to describe the self-concept in a sample of patients with bipolar disorder. Cross-sectional study, with descriptive characteristics. Intentional sampling; 36 people were evaluated through the AF5 questionnaire. When performing a comparison of means between groups, no statistically significant differences were found for any of the dimensions. Women scored below the scale in the emotional and family dimensions and men scored below in the social and family dimension. It is important that future studies establish relationships with other variables that can mediate the emotional response in the presence of a diagnosis of mental illness, such as resilience; in the same way, other clinical samples and from different age ranges should be included. The importance of knowing the functioning of the variable studied in different population groups and clinical conditions lies in the possibility of generating intervention strategies that can affect the prognosis of the disease itself. The results are discussed in light of the scientific literature on the subject.

Keywords: bipolar disorder, self-concept, mental health.

Citación/referenciación: Delgado, A., Castaño, O. y Sánchez, J. (2023). Descripción del Autoconcepto en pacientes con trastorno bipolar. Psicología desde el Caribe, 40(1), 61-80.

Fecha de recepción: 19 de enero de 2022

Fecha de aceptación: 25 de enero de 2023

INTRODUCCIÓN

El autoconcepto (AC) es una variable de personalidad que según Sánchez (2012) se considera el núcleo central de la misma; esto debido al menor número de posibilidades de modificarse en comparación con otras estructuras. El AC se puede definir como la idea que una persona ha construido de su sí misma producto de la autoobservación de sus capacidades y limitaciones propias (Alcaide, 2009). Este concepto se ha abordado desde diferentes perspectivas, siendo considerado como una construcción psicosocial (Bandura, 1977) o como una estructura mental de carácter psicosocial, que conlleva a la modulación de aspectos conductuales, afectivos, físicos, reales e ideales sobre la persona en sí misma (Valdez y Reyes,1992). Algunos autores consideran que el autoconcepto se construye de manera cercana al autoestima influye en el repertorio conductual del sujeto (Fuentes et al., 2011) y la forma de interactuar en el medio que se desenvuelve. El modelo de Shavelson et al. (1976) postula que el AC es una construcción multidimensional, entre las que podrían configurar 5 dimensiones principales: académico/laboral, social, emocional, familiar y físico que se pueden ver afectados por factores contextuales como las interacciones, las demandas sociales, la experiencia previa, el repertorio biológico o el advenimiento de alguna enfermedad.

Aunque el AC es una variable cuya tradición investigativa se ha centrado en población escolar y universitaria (García y Morales, 2022), se han hecho algunos acercamientos en diferentes poblaciones clínicas. Así, se ha analizado el AC, la autoestima y diversos síntomas psicopatológicos en personas de 19 a 40 años, con discapacidad motriz y sin esta (Pérez y Garaigordobil, 2007a; Fernández et al., 2016), y se puede constatar que ambos grupos de pacientes con un autoestima y AC altos tienen pocos síntomas psicopatológicos en general. Así un estudio buscaba determinar la correlación entre síntomas positivos y negativos, la autoestima y la depresión. Los resultados muestran que la afectación en el autoestima puede ser un factor de riesgo para desarrollar síntomas relacionados con la depresión (Ramírez y Vargas, 2020).

Un estudio con pacientes que presentaban deficiencias auditivas y normo-oyentes evidenció correlaciones significativas negativas de la autoestima y AC con diversos síntomas, como la depresión y psicoticismo (Pérez y Garaigordobil, 2007b). Por su parte, Polo y López-Justicia (2012) buscaban evaluar las diferencias respecto al AC en universitarios que presentaban discapacidad visual, auditiva y motora; encontraron que la discapacidad se asocia con un nivel bajo de AC tanto académico y emocional.

A nivel emocional diferentes estudios han demostrado la correlación entre el AC y diferentes condiciones; por ejemplo, deportistas con bajos niveles de autoestima presentan episodios de depresión con cierta frecuencia (Avendaño Castro y Moreno Layaho, 2020); asímismo, los niños con sobrepeso muestra un relación entre autoestima y depresión que puede sugerir que estos síntomas se pueden presentar desde la edad escolar (Sánchez Rojas et al.. 2022; Rojas y Miranda, 2011).

Por otro lado, investigaciones han encontrado una asociación entre el AC y los trastornos mentales. Fumero y Miguel (2013) encontraron que dimensiones de la esquizotipia afectan de forma diferencial el malestar psicológico y la AC, a este último no siempre de manera negativa. El AC también se ha encontrado alterado en los trastornos de la conducta alimentaria (TCA). Se ha evidenciado que un AC bajo es un factor primordial en la aparición y mantenimiento de los TCA, y las mujeres que presentan autoestima baja tienen a menudo problemas respecto a su imagen corporal y TCA (Hsu, 1990), mientras que la alta autoestima minimiza el riesgo de desarrollar síntomas (Ross y Wade, 2004). Además, diferentes autores han descrito la asociación entre un AC bajo en los pacientes con TCA (Perry et al., 2008; Stein y Corte, 2007). Otros autores han creado un modelo basado en rasgos de personalidad y autoconcepto que ayuda a distinguir individuos diagnosticados con TCA de forma rápida, eficaz y fiable, clasificando al 96.2 % de los pacientes analizados de forma correcta (Sánchez, 2012; Sánchez et al., 2012) .

Estudios que buscan la asociación entre el AC y rasgos psicopatológicos de la personalidad también han encontrado hallazgos significativos. Cadme y Rojas (2014) encontraron que 4 de las dimensiones del autoconcepto (excepto el físico) están relacionadas con conductas autodestructivas. Otro trabajo (Mendoza, 2016) en mujeres privadas de libertad por el delito de estafa no encontró independencia o correlaciones entre las cinco dimensiones de autoconcepto y los rasgos de personalidad paranoide, esquizoide, esquizotípico, histriónico, antisocial, narcisista, límite, obsesivo-compulsivo dependiente y evitativo. Investigaciones que han indagado por la relación del AC con la autoestima y sintomatología patológica en adolescentes encontraron que los adolescentes con alta autoestima y AC global presentan menos síntomas psicopatológicos en las escalas evaluadas (somatización, obsesión-compulsión, sensibilidad interpersonal, depresión, ansiedad, hostilidad ansiedad fóbica, ideación paranoide, psicoticismo) y menos problemas de conducta reportados por sus padres (Garaigordobil et al., 2005). Se ha encontrado que niños con problemas psicológicos (TDAH u otro motivo de consulta) presentan una autopercepción más negativa al compararlos con aquellos que no presentan quejas (Molina y Maglio, 2013).

El objetivo de esta investigación es describir el AC en una muestra de pacientes con trastorno bipolar I (TB I) que asisten al programa de atención ambulatoria de la Clínica San Juan de Dios de la ciudad de Manizales.

MÉTODO

Estudio de corte transversal, de característica descriptiva. Muestreo intencional; se evaluaron 36 personas. los criterios de inclusión fueron: A) ser mayores de edad, B) contar con la firma del consentimiento informado, C) asistir al programa ambulatorio para pacientes con TB I de la Clínica San Juan de Dios (Manizales), D) encontrarse en estado de eutimia al momento de la evaluación para la aplicación del instrumento y E) no presentar deterioro cognitivo que afectará las respuestas del cuestionario.

Instrumentos

Variables demográficas: la información sociodemográfica (edad, ocupación, estado civil, número de años estudiados, diagnóstico y sexo) fue extraída de la historia clínica posterior a la firma del consentimiento informado.

Cuestionario AF5: Por medio de este cuestionario se evaluó el autoconcepto (García et al., 2006) que permite objetivar las medidas del autoconcepto a partir del modelo propuesto por Shavelson et al. (1976), en el que se definen cinco dimensiones para evaluar de la siguiente manera: 1) Académico/laboral: percepción de la persona sobre su rendimiento en el trabajo como en el área académica, 2) Social: percepción de la persona sobre su desempeño en las relaciones sociales.3) Emocional: percepción de la persona de su estado emocional y de sus respuestas a situaciones específicas. 4) Familiar: percepción que tiene la persona de su implicación, participación e integración en el medio familiar. 5) Físico: hace referencia a la percepción que tiene la persona de su aspecto físico y de su condición física.

El cuestionario está conformado por treinta ítems y puede ser utilizado en poblaciónde 9-62 años.Para esta investigación se realizó una adaptación en Excel® que permitiera la aplicación y calificación instantánea siguiendo el algoritmo establecido por el manual de la prueba para la posterior retroalimentación con el paciente. El cuestionario es un instrumento de evaluación aceptado dentro del entorno hispanoamericano y colombiano, como lo ilustra Londoño y Alejo (2017) en su trabajo en el que realizan un inventario de instrumentos diseñados, validados o adaptados para población colombiana; este ha sido validado para población española, portuguesa y peruana y demostrado una adecuada consistencia interna (Bustos et al., 2015; Malo et al., 2011; Esnaola et al., 2011; García et al., 2006); en población colombiana Montoya et al. (2019) realizaron el proceso de estandarización de este instrumento en población de la ciudad de Manizales en estudiantes universitarios de 16 a 26 años, y evidenciaron un adecuado ajuste del modelo pentadimensional del autoconcepto propuesto por los autores del instrumento; de igual manera, presenta adecuada validez de criterio concurrente con la evaluación del autoconcepto en adolescentes y adultos (LAEA).

Procedimiento

Los objetivos y la metodología de este estudio se presentaron al Comité de Bioética de la Clínica San Juan de Dios y a la Unidad de Investigaciones de la Universidad de Manizales. Una vez aprobado el proyecto se socializó de manera individual a los diferentes participantes para la completa compresión del proyecto. La aplicación del cuestionario se realizó después de la consulta de seguimiento con Psiquiatría que proporcionó el visto bueno para la aplicación del cuestionario; esta aplicación la realiza un psicólogo de último año de la Universidad de Manizales con entrenamiento previo; posterior a la aplicación se le explicaban sus resultados y se le hizo recomendación frente a lo arrojado por el cuestionario.

Análisis estadístico

El análisis de la información recolectada mediante el Cuestionario de Autoconcepto AF5 se llevó a cabo en el software de procesamiento estadístico SPSS versión 21. Para ello se tomó como variable dependiente el resultado de los participantes para cada una de las dimensiones del autoconcepto, medidas a través del cuestionario AF5, descritas en el apartado de instrumentos; este cuestionario permita obtener puntuaciones para 5 dimensiones: académico/ laboral, social, emocional, familiar y físico, y se consideró el sexo de los participantes, tal como se encuentra registrado en la cédula de ciudadanía, como variable independiente.

El análisis de los resultados se presenta en tres momentos. En el primero se realiza una descripción de la muestra por sexo; en el segundo se muestran los resultados de las pruebas para cada grupo y su respectiva comparación; y en el último se comparan los resultados de cada grupo con los respectivos baremos.

RESULTADOS

Descripción de la muestra

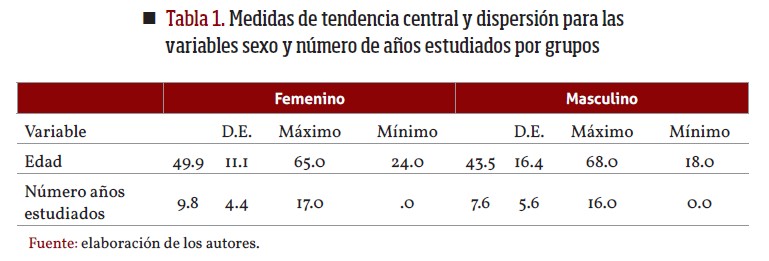

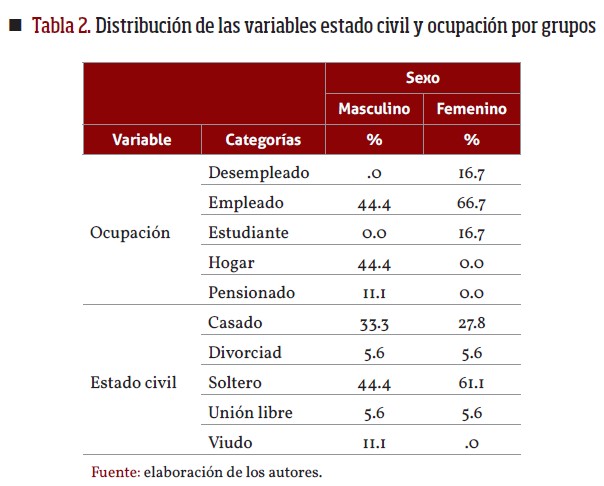

La muestra estuvo conformada por 36 participantes diagnosticados con TB I, segmentados en igual proporción por sexo (Femenino y Masculino). En las tablas 1 y 2 se presentan los resultados para las variables "edad", "número de años estudiados", "estado civil" y "ocupación", para cada grupo.

Como se puede observar, el grupo de sexo femenino tenía una mayor edad promedio que la de sexo masculino, al igual que un número mayor de años de estudio. Adicionalmente, para ambas variables, el grupo de sexo femenino presentó una menor dispersión.

En cuanto a la ocupación de los participantes, en el grupo de sexo femenino estuvo conformado principalmente por mujeres que tenían una empleo y mujeres dedicadas al hogar. Por su parte, el grupo de sexo masculino estuvo conformado principalmente por hombres que laboraban y en una menor proporción por estudiantes y hombres desempleados. Finalmente, respecto al estado civil, en el grupo de sexo femenino, la mayor proporción de las participantes eran solteras, seguidas por casadas. Dicho comportamiento se replicó en el grupo de sexo masculino, aunque la proporción de solteros era mucho mayor que la de casados.

Comparación por grupos

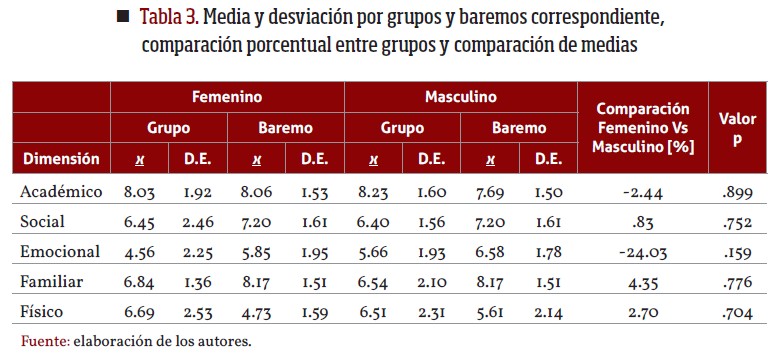

En la tabla 3 se presenta el valor medio (x) y la desviación estándar (D.E.) de cada una de las dimensiones del autoconcepto, para cada grupo, junto con los valores respectivos de su baremo. Asimismo, muestra el porcentaje de diferencia de los puntajes medios entre grupos, estableciendo siempre como valor de referencia el puntaje del grupo de sexo femenino, por lo cual valores positivos indican que la puntuación media fue mayor para el grupo de sexo femenino, y valores negativos, que la puntuación media fue mayor para el grupo de sexo masculino. Por último, se presenta la comparación de medias entre grupos efectuada mediante la prueba de U de Mann-Whitney. Para la elección de dicha prueba se verificó la normalidad de los puntajes mediante la prueba de Shapiro-Wilk, determinando que la mayoría no seguía una distribución normal (Valor p<0,05), motivo por el cual se utilizó una prueba no paramétrica.

Los resultados mostraron que las participantes de sexo femenino tuvieron puntajes medios mayores en las dimensiones "social", "familiar" y "físico". Sin embargo, la mayor diferencia porcentual entre grupos se presentó en la dimensión "emocional", en la que el puntaje medio del grupo de sexo masculino fue 24,03 % mayor que el del grupo de sexo femenino. No obstante, al realizar una comparación de medias entre grupos no se hallaron diferencias estadísticamente significativas para ninguna de las dimensiones.

Comparación entre cada grupo y su respectivo baremo

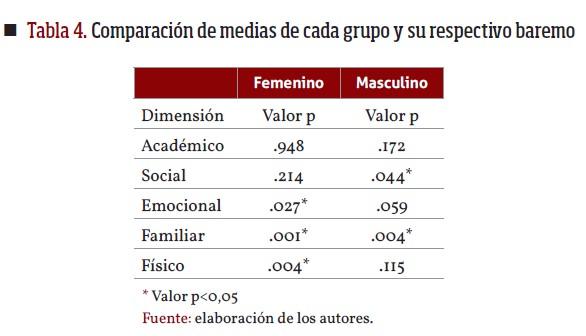

En la tabla 4 se presentan los resultados de la comparación realizada entre los resultados obtenidos por cada grupo para cada una de las dimensiones del autoconcepto con su respectivo baremo. Para ello se efectúo una comparación utilizando la prueba T para una muestra con un intervalo de confianza del 95 %.

Los resultados muestran que en el grupo de sexo femenino existieron diferencias estadísticamente significativas entre el puntaje medio del grupo y su baremo en las dimensiones "emocional", "familiar" y "físico2. Para las dos primeras dimensiones enunciadas, el puntaje medio del grupo fue inferior al del baremo en un 22 y 16,3 %, respectivamente. Para la dimensión de autoconcepto "físico", el puntaje medio del grupo fue superior en un 41,5 % al del baremo. Por su parte, en el grupo de sexo masculino existieron diferencias estadísticamente significativas entre el puntaje medio del grupo y su baremo en las dimensiones "social" y "familiar". En ambos casos el puntaje medio del grupo fue inferior al baremo en un 11 y 19 %, respectivamente.

DISCUSIÓN

El objetivo de este trabajo de investigación era describir el autoconcepto en un grupo de pacientes con diagnóstico de trastorno bipolar asistentes a la Clínica San Juan de Dios. Los resultados se discuten a la luz de la literatura científica respecto al tema. Si bien la relación autoconcepto y trastorno bipolar ha sido poco descrita en trabajos de investigación, diferentes trabajos investigativos enfatizan en las características, la utilidad y la necesidad de seguir explorando esta relación.

En Colombia, los diferentes trabajos que han documentado el autoconcepto en población no clínica por medio del cuestionario AF5 han evidenciado que los colombianos puntúan por encima del promedio del baremo, explicando esto por diferencias culturales en la estandarización del instrumento; por lo que se ha hecho la validación en población universitaria colombiana y se encontró un vacío en la exploración de esta variable en la vida adulta (Montoya et al. 2014; Montoya et al., 2015; Pinilla et al., 2014a; Pinilla et al., 2014b; Pinilla et al., 2013; Montoya et al., 2018); en este trabajo, los participantes diagnosticados con TB I puntuaron por debajo del baremo en los autoconcepto "emocional" y "familiar" en las mujeres, y en hombres, las dimensiones "social" y "familiar" se encuentran por debajo; lo que evidencia que la presencia de patología mental afecta la percepción que tiene un sujeto sobre sí mismo en diferentes condiciones.

La influencia del diagnóstico de trastorno mental en el autoconcepto ha sido ampliamente documentada. Pasman (2011) expone desde la teoría del etiquetado que el hecho de recibir un diagnóstico de enfermedad mental ocasiona que se adopte este rol como consecuencia de los efectos de la profecía autocumplida. En la versión modificada de esta teoría se aborda de manera más amplia el impacto negativo en el autoconcepto, lo cual refleja que el estigma puede internalizarse y crear autoestigma por medio de la internalización de algunos estereotipos de las enfermedades mentales (Corrigan et al., 2011), en los que predomina la etiqueta y reduce el autoconcepto, la autoeficacia y fomenta estilos de afrontamiento disfuncionales. Por esta vía, el diagnóstico conlleva una disminución del autoconcepto a través de efectos de estigmatización. Es importante mencionar que los efectos negativos de la estigmatización han sido los más documentados con población clínica, aunque también se podrían pensar en otros efectos positivos, como el fomento de la autoaceptación y la comprensión interpersonal, que deben investigarse, ya que se ha encontrado que la autoestima media con la discriminación percibida y los síntomas depresivos en población adolescente ( Umaña-Taylor y Updegraff, 2007).

Se ha demostrado que la estigmatización y la autoestigmatización son una de las barreras que retrasan o impiden un tratamiento eficaz y, por lo tanto, ejercen efectos adversos sobre los resultados en el tratamiento del trastorno bipolar; de igual manera, el estigma afecta la experiencia de la enfermedad y el funcionamiento social en los pacientes, lo cual repercute en la calidad de vida de esta población (Latalova et al., 2013; Díaz y Polanco, 2021; Uhrig, 2020; Sánchez, 2021; Geffner y Martín, 2021).

La disminución del autoconcepto en población psiquiátrica ha sido documentada; en un trabajo realizado con 1190 personas que asistían a consulta externa, estas fueron evaluadas para medir su autoestima y su adecuación social, se puedo evidenciar que independiente de la patología mental diagnosticada, estos pacientes presentan baja autoestima, aunque los pacientes con trastorno depresivo mayor, los trastornos de la alimentación y el abuso de sustancias presentaron los niveles de autoestima más baja; de igual manera, se pudo evidenciar efectos acumulativos de los trastornos psiquiátricos sobre la autoestima, ya que los pacientes con condiciones comórbidas, particularmente la depresión, tendían a mostrar menos autoestima. Estos resultados evidencian que presencia de psicopatología reduce la autoestima, siendo más evidente en los trastornos del afecto y la alimentación; aunque también se podría considerar que la baja autoestima puede aumentar la susceptibilidad al desarrollo de una psicopatología (Salsali, y Silverstone, 2003). Así, se ha logrado evidenciar que la inestabilidad del autoconcepto y el afecto está presente en pacientes con trastorno bipolar, incluso cuando sus síntomas están en remisión, y se ha encontrado en personas con riesgo genético de padecer el trastorno, y existe la posibilidad de considerarse como un marcador de vulnerabilidad del trastorno ( Knowles et al., 2007),

De igual manera, se ha podido evidenciar que las diferentes variables sociodemográficas juegan un papel importante en la modulación del autoconcepto en pacientes con diferentes diagnósticos psiquiátricos. Así, se observa un aumento significativo de este con el aumento en la edad, el nivel educativo y los ingresos; de igual manera, los pacientes que se encontraban empleados mostraron un autoestima significativamente mayor que los pacientes desempleados (Salsali y Silverstone, 2003). En este trabajo, la dimensión "académica/laboral" del autoconcepto no presenta alteraciones considerables o diferencias significativas entre hombres y mujeres; sin embargo, otros estudios ha demostrado que los pacientes con diagnóstico de trastorno bipolar presentan un autoconcepto más bajo, marcado principalmente por las dudas, preocupaciones sobre el desempeño académico/laboral y algunas percepciones de estar físicamente disminuido o inadecuado (Prerost y Song, 2012).

Los resultados de este trabajo mostraron que las participantes de sexo femenino tuvieron puntajes medios mayores en las dimensiones "social", "familiar" y "físico". Aunque la relación sexo y autoconcepto en pacientes psiquiátricos no es clara, algunos trabajos reflejan que las mujeres de forma global presentan un autoestima significativamente más baja al compararlas con los hombres (Salsali y Silverstone, 2003); otros estudios no reflejan diferencias significativas según el genero en AC y autoestima, aunque sí se evidencian correlaciones negativas significativas para el AC y la autoestima con diferentes síntomas psicopatológicos en ambos sexos (Garaigordobil et al., 2008). Es importante reconocer que estas relaciones pueden estar mediadas o condicionadas por otros factores, como el equilibrio afectivo y la satisfacción con las relaciones dentro de su núcleo familiar primario, en donde los pacientes con TB se perciben como aislados e indignos de representar un papel dentro del mismo, lo que disminuye su AC en esta esfera (Sörgaard et al., 2002; Prerost y Song, 2012); aspecto importante, ya que se pudo evidenciar que independiente del género, los participantes en la presente investigación puntúan por debajo del baremo en la dimensión "familiar". Otro aspecto para tener en cuenta y que media en el AC a pesar de situaciones adversas o de eventos estresantes para la persona como un diagnóstico de enfermedad es la resiliencia, aspecto que debe ser explorado en futuros estudios con población clínica (Hincapié et al., 2016).

Este estudio tiene una serie de limitaciones que deben ser tenidas en cuenta para futuros estudios. Inicialmente, el tamaño reducido de la muestra afecta el alcance de los análisis estadísticos y, por ende, la generalización de las datos; de igual manera, si bien los grupos (hombres vs mujeres) fueron similares, no se pudo establecer la homogeneidad frente a otras variables, como el estado civil, el número de años estudiados y la ocupación, lo que ocasiona la dispersión de los datos. En estudios futuros se deben incluir otras muestras clínicas y no solo pacientes con trastorno bipolar.

A pesar de las limitaciones metodológicas, este estudio resulta interesante por el hecho de presentar otra variable que debe ser tenida en cuenta al momento de determinar la efectividad y la adherencia a un tratamiento, por lo que se deben crear estrategias para fortalecer el AC en los pacientes y luchar contra la estigmatización de esta población (Latalova et al., 2013); de igual manera, los grupos de apoyo como estrategia de participación comunitaria, el humor y los estereotipos intragrupales positivos se relacionan con un aumento del AC (Ilic et al., 2012). Aunque es importante considerar que la estigmatización en sí misma puede impedir la formación y las consecuencias beneficiosas de las relaciones constructivas entre las personas que reciben atención médica mental por parte de algún profesional (Verhaeghe et al., 2008), este instrumento se puede aplicar en otras condiciones más allá del trastorno bipolar, como sería la esquizofrenia, en donde un análisis de regresión longitudinal encontró que la reducción en el nivel de gravedad de los síntomas negativos se asocia significativamente con un mejor autoconcepto y viceversa (Jones et al., 2010).

Por último, la importancia de comprender el funcionamiento del autoconcepto en pacientes con trastornos mentales tiene el potencial para afectar de manera directa los procesos de intervención, considerando que estos deben ir más allá de la prescripción de un esquema de farmacoterapia, ya que investigaciones sugieren que la depresión se puede prevenir o reducir por medio de intervenciones terapéuticas dirigidas a fortalecer el autoconcepto (Orth y Robins, 2013); este aspecto se ha reportado en adolescentes en los que los efectos de la intervención se mantuvieron hasta 4 semanas después de la implementación de un programa de intervención (Li Lau et al., 2021). Asimismo, no solo las enfermedades psiquiátricas se han beneficiado de la intervención dirigida a mejorar el autoconcepto; por ejemplo, el trabajo de Kiropoulus et al. (2019) evidencia que las personas con mayor autoconcepto y aceptación de la enfermedad (esclerosis múltiple) tenían niveles de síntomas depresivos más bajos.

De igual manera, las intervenciones centradas en el autoconcepto se pueden valer de diferentes herramientas y recursos para abordar esta variable de manera indirecta; por ejemplo, un programa de composición de canciones centrado en la identidad, que tuvo un total de 12 sesiones, puede ser beneficiosos en el autoconcepto en aquellas personas que han pasado de contextos hospitalarios a comunitarios ( Baker et al., 2011); también se han descrito beneficios del ejercicio físico sobre esta variable ( Frizzo et al., 2001; Araque et al., 2021). Intervenciones cognitivo-conductuales para crear consciencia sobre el estigma social injusto e impulsar la autodefensa para resistir el estigma han encontrado resultados prometedores (Park et al., 2019); mejorar las relaciones con los miembros de la familia y tener actividades de ocio adecuadas también puede contribuir, y las propuestas de intervención dirigidas a mejorar la autoeficacia pueden ayudar a las personas con TB a implementar diferentes estrategias para mejorar su calidad de vida (Abraham et al., 2014).

Se espera que lograr la comprensión de las variables psicológicas como el autoconcepto permita brindar estrategias de detección e intervención oportunas para mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias (Sáez et al., 2021), independiente de la condición física o mental que posean ya que esto puede afectar el pronostico de recuperación de las personas (Hendry et al., 2019).

REFERENCIAS

Abraham, K. M., Miller, C. J., Birgenheir, D. G., Lai, Z. y Kilbourne, A. M. (2014). Self-efficacy and quality of life among people with bipolar disorder. The Journal of nervous and mental disease, 202(8), 583-588. https://doi.org/10.1097/NMD.0000000000000165.

Araque, F., González-Gutierrez, O., López-Jaimes, R., Nuván-Hurtado, I. y Medina-Ortiz, O. (2021) Bienestar psicológico y características sociodemográficas en estudiantes universitarios durante la cuarentena por SARS-CoV-2 (Covid-19). AVFT, 39 (8) 998-1004. DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.4544052

Alcaide, M. (2009). Influencia del Rendimiento y Autoconcepto en Hombres y Mujeres. Revista Electrónica de Investigación y Docencia, 2, 27-44. http://www.revistareid.net/revista/n2/REID2art2.pdf.

Avendaño Castro, A. J. y Moreno Lavaho, S. S. (2020). La actividad física y su incidencia en la autoestima, la depresión y la ansiedad en deportistas de la Institución Educativa Liceo Nacional de Ibagué. Revista edu-física, 12(26), 100-117. http://revistas.ut.edu.co/index.php/edufisica/article/view/2287.

Bandura, A. (1977). Self-Efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change. Psychological Review. https://doi.org/10.1016/0146-6402(78)90002-4.

Baker, F., Tamplin, J., Rickard, N., Ponsford, J., New, P. y Lee, Y. (2019). A therapeutic songwriting intervention to promote reconstruction of self-concept and enhance well-being following brain or spinal cord injury: pilot randomized controlled trial. Clinical Rehabilitation, 33 (6), 1045-1055. https://journals.sagepub.com/doi/epub/10.1177/0269215519831417.

Bustos, v., Oliver, A. y Galiana, L. (2015). Validación del Autoconcepto Forma 5 en Universitarios Peruanos: Una Herramienta para la Psicología Positiva. Psicologia: Reflexão e Crítica, 28(4), 690-697. https://doi.org/10.1590/1678-7153.201528406.

Cadme, D. y Rojas, J. (2014). Estilos de crianza, autoconcepto y su relación con las conductas autodestructivas en varones adolescentes de 12 a 16 años de unidad educativa técnico salesiano. Universidad del Azuay. https://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4188

Corrigan, P. W., Rafacz, J. y Rüsch, N. (2011). Examining a progressive model of self-stigma and its impact on people with serious mental illness. Psychiatry research, 189(3), 339-343. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2011.05.024.

Díaz, C. y Polanco, K. (2021). Percepción de estigma hacia personas diagnosticadas con trastorno bipolar en estudiantes de Psicología Clínica de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, período junio-diciembre 2020, Distrito Nacional, Republica Dominicana. Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña. https://repositorio.unphu.edu.do/handle/123456789/4272

Esnaola, I., Rodríguez, A., y Goñi, E. (2011). Propiedades psicométricas del cuestionario de autoconcepto AF5. Anales de Psicología, 27(1), 109-117. https://www.redalyc.org/pdf/167/16717018013.pdf.

Fernández, C., López-Justicia, M. y Polo, M. (2016). Discapacidad visible y no visible: diferencias en el autoconcepto. Estudios de Psicología, 28, 359-368. https://doi.org/10.1174/021093907782506498

Frizzo, R., Becker, B., Vanoni, D., Vaccari, P. y MIchelli, M. (2001). El efecto del ejercicio sobre los niveles de ansiedad depresión y autoconcepto de pacientes con dolencia pulmonar obstructiva. Revista de Psicología Del Deporte, 10, 267-278. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=170659.

Fuentes, M., García, J., Gracia, E. y Lila, M. (2011). Autoconcepto y ajusto psicosocial en la adolescencia. Psicothema, 23(1), 7-12. https://www.psicothema.com/pdf/3842.pdf.

Fumero, A. y Miguel, A. (2013). Psicopatología y Autoconcepto en Esquizotipia modulada por sintomatología Esquizofrénica. Revista Argentina de Psicología Clínica, 22, 249-56. https://www.redalyc.org/pdf/2819/281935590005.pdf.

García, J. F., Musitu, G. y Veiga, F. (2006). Autoconcepto en adultos de España y Portugal. Psicothema, 18(1965), 551-556. https://www.psicothema.com/pdf/3252.pdf.

Garaigordobil, M., Dura, M. y Pere, J. (2005). Síntomas psicopatológicos, problemas de conducta y autoconcepto-autoestima: Un estudio con adolescentes de 14 a 17 años. Anuario de Psicología Clínica y de La Salud, 1, 53-63. https://www.researchgate.net/profile/Maite-Garaigordobil/publication/28203413_. Sintomas_psicopatologicos_problemas_de_conducta_y_autoconcepto-autoestima_Un_estudio_con_adolescentes_de_14_a_17_anos/ links/09e4i505a3ccf4d26d000000/Sintomas-psicopatologicos-problemas-de-conducta-y-autoconcepto-autoestima-Un-estudio-con-adolescentes-de-14-a-17-anos.pdf Garaigordobil, M., Pérez, J. I. y Mozaz, M. (2008). Self-concept, self-esteem and psychopathological symptoms. Psicothema, 20(1), 114-123. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18206073/.

García, K. y Morales, M. (2022). Autoestima y ansiedad en estudiantes de segundo grado de secundaria de una institución educativa del distrito de Lima, 2022. Universidad Peruana de los Andes. https://repositorio.upla.edu.pe/handle/20.500.12848/4096.

Geffner, N. y Martín, A. (2021). Estudio sobre el estigma percibido y el estigma experimentado según los usuarios de servicios de salud mental en la Ciudad de Buenos Aires. Su impacto en la recuperación. Revista Iberoamericana de Psicología: Ciencia y Tecnología. 14 (2), 21-32. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8080155.

Hendry, K., Ownsworth, T., Waters, A., Jackson, M. y Lloyd, O. (2019). Investigation of children and adolescents' mood and self-concept after acquired brain injury. Child Neuropsychology, 26 (8), 1005-1025. doi: 10.1080/09297049.2020.1750577.

Hincapie, L., Montoya, D. y Dussán, C. (2016). Caracterización del autoconcepto en niños y niñas en situación de desplazamiento en Mocoa, Colombia. Revista de Investigaciones UCM, 16(27), 118-132. http://www.revistas.ucm.edu.co/ojs/index.php/revista/article/viewFile/64/64.

Hsu, L. (1990). Experimential Aspects of bulimia nervosa implications for cognitive behavioral therapy. Behavior Modification, 14(1), 50-65. https://doi.org/10.1177/104973239100100307.

Ilic, M., Reinecke, J., Bohner, G., Röttgers, H. O., Beblo, T., Driessen, M., Frommberger, U. y Corrigan, P. W. (2012). Protecting self-esteem from stigma: a test of different strategies for coping with the stigma of mental illness. The International journal of social psychiatry, 58(3), 246-257. https://doi.org/10.1177/0020764010392058.

Jones, R., Hansen, L., Moskvina, V., Kingdon, D. y Turkington, D. (2010). The relationship between self-esteem and psychotic symptoms in schizophrenia: A longitudinal study, Psychosis, 2(3), 218-226. https://doi.org/10.1080/17522431003602430

Knowles, R., Tai, S., Jones, S. H., Highfield, J., Morriss, R. y Bentall, R. P. (2007). Stability of self-esteem in bipolar disorder: comparisons among remitted bipolar patients, remitted unipolar patients and healthy controls. Bipolar disorders, 9(5), 490-495. https://doi.org/10.1111/j.1399-5618.2007.00457.x.

Kiropoulos, L., Ward, N. y Rozenblat, V. (2019) Self-concept, illness acceptance and depressive and anxiety symptoms in people with multilple sclerosis. Journal of Health psychology, 26 (8), 1197-1206. https://journals.sagepub.com/doi/epub/10.1177/1359105319871639.

Latalova, K., Ociskova, M., Prasko, J., Kamaradova, D., Jelenova, D. y Sedlackova, Z. (2013). Self-stigmatization in patients with bipolar disorder. Neuro endocrinology letters, 34(4), 265-272. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23803872/.

Londoño, C. y Alejo, I. (2017). Instrumentos usados en Colombia para evaluar la dimensión psicológica del proceso salud enfermedad.

Li Lau, P., Chung, B. y Wang, L. (2021). Effects of a career exploration intervention on students' career maturity and self-concept. Journal of Career Development, 48 (8), 311-324. https://journals.sagepub.com/doi/epub/10.1177/0894845319853385.

Malo, S., Bataller, S., Casas, F., Gras, E. y González, M. (2011). Análisis psicométrico de la escala multidimensional de autoconcepto AF5 en una muestra de adolescentes y adultos de Cataluña. Psicothema, 23(4), 871-878. https://www.psicothema.com/pdf/3969.pdf.

Mendoza, M. (2016). Rasgos de personalidad y autoconcepto en mujeres privadas de libertad con antecedentes de conducta delictiva de estafa. Universidad Mayor de San Andrés. https://repositorio.umsa.bo/xmlui/handle/123456789/10852.

Molina, M. y Maglio, A. (2013). Características del Auto concepto y el Ajuste en las autopercepciones de los Niños con Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad de Buenos Aires. Cuadernos de Neuropsicología, 7 (2), 50-71. http://dx.doi.org/10.7714/cnps/7.2.203.

Montoya, D., Dussán, C., Hernández, J. y De la rosa, A. (2015). autoconcepto en una muestra de estudiantes universitarios de pregrado en medicina de la ciudad de Manizales (Colombia), 2013. Archivos de Medicina, 15(1), 57-66. https://www.redalyc.org/pdf/2738/273840435006.pdf.

Montoya, D., Sepúlveda, V. y Dussán, C. (2014). Caracterización del autoconcepto en una muestra de estudiantes universitarios de un programa de pregrado en psicología de la ciudad de Manizales. Tesis Psicológica, 2, 202-221. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=139039784014.

Montoya, D., Sepúlveda, V. y Dussán, C. (2018). Caracterización del autoconcepto en una muestra de estudiantes universitarios de un programa de pregrado en psicología de la ciudad de Manizales Caracterización del autoconcepto en una muestra de estudiantes universitarios de algunos programas de pregrado. Psicogente, 21(32), 162-182. https://doi.org/http://doi.org/10.17081/psico.21.39.2829.

Montoya, D., Dussán, C., Pinilla, V. y Puente Ferreras, A. (2019). Estandarización de la Escala de autoconcepto AF5 en estudiantes universitarios colombianos. Ansiedad y Estrés, 25 (2), 118-124. https://doi.org/10.1016/j.anyes.2019.06.001.

Orth, U. y Robins, R. (2013). Understanding the link between low self-esteen and depression. Current Directions in Psychological Science, 22 (6), 455-460. https://doi.org/10.1177/096372141349276.

Pasman, J. (2011). The Consequences of Labeling Mental Illnesses on the Self-concept: A Review of the Literature and Future Directions. Social Cosmos, 2, 122-127. https://core.ac.uk/display/39740096.

Park, K., MinHwa, L. y Seo, M. (2019). The impact of self-stigma on self-esteem among persons with different mental disorders. The International journal of social psychiatry, 65(7-8), 558-565. https://doi.org/10.1177/0020764019867352.

Pérez, J. y Garaigordobil, M. (2007a). Discapacidad motriz: autoconcepto, autoestima y síntomas psicopatológicos. Estudios de Psicología, 28, 343-357. https://doi.org/10.1174/021093907782506434.

Pérez, J. y Garaigordobil, M. (2007b). Deficiencia auditiva: autoconcepto, autoestima y síntomas psicopatológicos. Análisisy Modicacion de Conducta, 33, 159-182. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2925131.

Perry, J. A., Silvera, D. H., Neilands, T. B., Rosenvinge, J. H. y Hanssen, T. (2008). A study of the relationship between parental bonding, self-concept and eating disturbances in Norwegian and American college populations. Eating Behaviors, 9(1), 13-24. https://doi.org/10.1016/j.eatbeh.2007.01.007.

Pinilla, V., Montoya, D. y Dussán, C. (2013). Caracterización del autoconcepto en una muestra de estudiantes universitarios de los programas de ciencias sociales e historia de la ciudad de Manizales. Revista Latinoamericana de Estudios de Familia, 5, 106-123. https://revistasojs.ucaldas.edu.co/index.php/revlatinofamilia/article/view/4569.

Pinilla, V., Montoya, D. y Dussán, C. (2014a). caracterización del autoconcepto en una muestra de estudiantes universitarias del programa de desarrollo familiar de Manizales, Colombia. Psicogente, 18(33), 141-156. https://doi.org/http://doi.org/10.17081/psico.18.33.62.

Pinilla, V. , Montoya, D., Dussan, C. y Hernández, J. (2014b). Autoconcepto en una muestra de estudiantes universitarios de la ciudad de Manizales. Hacia La Promoción de La Salud, 19(1), 114-127. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttextypid=S0121-75772014000100009 .

Polo, M., y López-Justicia, M. (2012). Autoconcepto de estudiantes universitarios con discapacidad visual, auditiva y motora. Revista Latinoamericana de Psicología, 44(2), 87-98. https://www.redalyc.org/pdf/805/80524058007.pdf.

Prerost, F. y Song, S. (2012). Bipolar Spectrum Disorders and Self-Concept among males and females with parentig Roles. Psychology, 3 (4), 364-369. http://dx.doi.org/10.4236/psych.2012.34051.

Ramírez, A. y Vargas, G. (2020). Síntomas positivos y negativos en la autoestima y depresión en adolescentes escolarizados. Universidad Cooperativa de Colombia. https://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/18355.

Rojas, C. y Miranda, E. (2011). Descripción de manifestaciones ansiosas, depresivas y autoconcepto en pacientes obesos mórbidos, sometidos a cirugía bariátrica, Revista Médica de Chile, 139 (1), 571-578. https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttextypid=S0034-98872011000500002.

Ross, M. y Wade, T. D. (2004). Shape and weight concern and self-esteem as mediators of externalized self-perception, dietary restraint and uncontrolled eating. European Eating Disorders Review, 12(2), 129-136. https://doi.org/10.1002/erv.531.

Salsali, M. y Silverstone, P. H. (2003). Low self-esteem and psychiatric patients: Part II - The relationship between self-esteem and demographic factors and psychosocial stressors in psychiatric patients. Annals of general hospital psychiatry, 2(1), 3. https://doi.org/10.1186/1475-2832-2-3.

Sánchez, A. (2012). La personalidad y el autoconcepto en los trastornos de la conducta alimentaria. Universidad de Córdoba. https://helvia.uco.es/xmlui/bitstream/handle/10396/10537/791.pdf?sequence=1yisAllowed=y

Sánchez Rojas, A., García, A., Vázquez, E., Montiel, A. y Aréchiga, S. (2022). Autoimagen, autoestima y depresión en escolares y adolescentes con y sin obesidad. Gaceta medica de México, 158 (3), 124-129, https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8529854.

Sánchez, A., Herruzo, F. y Pino, M. (2012). Eating disorder detection through personality traits and self-concept. Eating and Weight Disorders, 17(4), 309-313. https://doi.org/10.3275/8755.

Sánchez, R. (2021). Estigma y discriminación: obstáculos para el desarrollo humano, de los miembros de la Asociación Colombiana de Bipolares ACB. Universidad de la Salle. https://ciencia.lasalle.edu.co/maest_gestion_desarrollo/193.

Silverstone, P. H. y Salsali, M. (2003). Low self-esteem and psychiatric patients: Part I -The relationship between low self-esteem and psychiatric diagnosis. Annals of general hospital psychiatry, 2(1), 2. https://doi.org/10.1186/1475-2832-2-2.

Shavelson, R., Hubner, J. y Stanton, G. (1976). Self-concept: validation of construct interpretations. Review of Educational Research, 46(3), 407-441. https://doi.org/10.3102/00346543046003407.

Stein, K. y Corte, C. (2007). Identity impairment and the eating disorders: Content and organization of the self-concept in women with anorexia nervosa and bulimia nervosa. European Eating Disorders Review, 15(1), 58-69. https://doi.org/10.1002/erv.726.

Sörgaard, K., Heikkilä, J., Hansson, L., Vinding, H., Bjarnason, O., Bengtson-Tops, A., Merinder, L., Nilsson, L., Sandlund, M. y Middelboe, T. (2002). Self-esteem in persons with schizophrenia. A Nordic multicentre study, Journal of Mental Health, 11 (4), 405-415. 10.1080/09638230020023769.

Umaña-Taylor, A. J. y Updegraff, K. A. (2007). Latino adolescents' mental health: exploring the interrelations among discrimination, ethnic identity, cultural orientation, self-esteem, and depressive symptoms. Journal of adolescence, 30(4), 549-567. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2006.08.002.

Uhrig, S. (2020). Los estigmas perjudican más que el propio trastorno. Mente y cerebro, 101(2020), 10-13. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7288337

Valdez, M. J. y Reyes, L. I. (1992). Las categorías semánticas y el autoconcepto. La Psicología Social en México, 4, 193-199. http://www.amepso.org/publicaciones.php?bkt_id=2.

Verhaeghe, M., Bracke, P. y Bruynooghe, K. (2008). Stigmatization and self-esteem of persons in recovery from mental illness: the role of peer support. The International journal of social psychiatry, 54(3), 206-218. https://doi.org/10.1177/0020764008090422.