https://dx.doi.org/10.14482/psdc.40.3.454.895

Implementation del Programa "Uno, dos, tres para afrontar el estrés" en personal administrativo de un hospital pediátrico de alta complejidad: estudio de caso

Implementation of a Program to Deal With Stress as a Strategy For Psychosocial Risk Management in a Pediatric Hospital

Erika Marcela Guerra Santacruz

https://orcid.org/0000-0001-5804-4944 Correspondencia: marcelaguerra@udenar.edu.co Universidad de Nariño (Colombia)

Gabriel Iván Parra Rosero

https://orcid.org/0000-0003-0310-1280 Universidad de Nariño (Colombia)

Lina María López Barreto

https://orcid.org/0000-0001-9708-392X Universidad Nueva Granada (Colombia), Universidad de Nariño (Colombia) Fundación Hospital Infantil Los Ángeles (Colombia)

Claudia Fernanda Bastidas Jurado

https://orcid.org/0000-0002-4131-0174 Universidad de Nariño (Colombia).

Johana Madelyn Matabanchoy Salazar

https://orcid.org/0000-0002-3831-7252 Universidad de Nariño (Colombia)

RESUMEN

Introducción: A partir del reconocimiento del estrés laboral en trabajadores hospitalarios como un factor de riesgo psicosocial se implementó un programa de afrontamiento del estrés, como medida preventiva frente a la aparición de problemas en la salud integral en los colaboradores de la institución hospitalaria.

Objetivo: Describir la implementación del programa "Uno, dos, tres para afrontar el estrés" en los colaboradores de los servicios de gestión de la información y servicio farmacéutico de un hospital pediátrico de tercer nivel.

Metodología: El programa se implementó con base en el ciclo PHVA, mediante una serie de etapas y fases, siguiendo una metodología cualitativa con enfoque histórico hermenéutico y un diseño estudio de caso.

Resultados: Se evidencia en los colaboradores un posicionamiento crítico frente a su realidad, reconociendo la necesidad y motivación para practicar lo aprendido en pro del mejoramiento de sus dinámicas laborales.

Conclusiones: El programa contribuye al desarrollo de acciones para el fortalecimiento de entornos saludables, impactando positivamente en el colaborador, evidenciándose la necesidad de implementarlo en otros servicios de la organización.

Palabras claves: Psicología, estrés laboral, salud mental, intervención, seguridad en el trabajo.

ABSTRACT

Introduction: Based on the recognition of work stress in hospital workers as a psychosocial risk factor, a program to deal with stress was implemented as a preventive measure against the appearance of integral health problems in the collaborators of the hospital institution.

Objective: To understand the impact of the implementation of the "One, Two, Three to deal with stress" program in prioritized collaborators of a high complexity pediatric hospital.

Methodology: The program was implemented based on the PHVA cycle, through a series of stages and phases, following a qualitative methodology with a historical hermeneutic approach and a case study design.

Results: It is evident, the collaborators have a critical stance towards their reality, recognizing the need and motivation to practice what they have learnt in order to improve their work dynamics.

Conclusions: The program contributes to the development of actions for the strengthening of healthy environments which impact positively on the collaborator, evidencing the need to implement it in other services of the organization.

Keywords: Intervention, mental health, occupational safety, occupational stress, psychology.

Citación/referenciación: Guerra, E., Parra, G., López, L., Bastidas, C., y Matabanchoy, J. (2024). Implementación del programa "Uno, dos, tres para afrontar el estrés" en personal administrativo de un hospital pediátrico de alta complejidad: estudio de caso. Psicología desde el Caribe, 40(3), 1-24.

Recibido: 13 de octubre de 2022

Aceptado: 26 de octubre de 2023

INTRODUCCIÓN

El estrés laboral es una enfermedad de origen profesional, la cual comprende un patrón de reacciones emocionales, cognitivas y conductuales ante eventos abrumadores o exigentes en el contenido, la organización y el ambiente del trabajo (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2008). Siendo consistente con la Resolución 2646 de Colombia (Ministerio de la Protección Social, 2008) considerando el estrés laboral como un factor de riesgo psicosocial, que se puede originar por diferentes factores, como la sobrecarga laboral, labores repetitivas, turnos extras, horarios nocturnos y estresores físicos, entre otros. Por lo cual se establecen disposiciones para la intervención y monitoreo; el Decreto 2566 (Presidencia de la República, 2009) establece tabla de enfermedades profesionales y se mencionan las causadas por el estrés. El estrés laboral representa una amenaza para la salud y bienestar de los colaboradores (Restrepo, 2021), reflejándose en diferentes aspectos a nivel psicológico, la depresión, la ansiedad y el síndrome de Burnout; a nivel fisiológico, trastornos cardiovasculares, respiratorios, gastrointestinales, musculares, dermatológicos o inmunológicos (Gaspirc, 2016); respecto al área laboral y organizacional se ha observado disminución del rendimiento en el trabajo, bajo compromiso, desinterés por las labores realizadas y sensación de sobrecarga laboral, lo cual aumenta el riesgo de que se presenten accidentes laborales, ausentismo, rotación de personal y deterioro del rendimiento (Idarraga y Gómez, 2021).

Es importante destacar que las profesiones adscritas al campo de la salud están más expuestas a la aparición de estrés laboral, probablemente por el constante contacto con otras personas (demanda emocional) y la alta responsabilidad social que representa su labor, lo que conlleva a trabajar bajo alta presión, fatiga psicológica, física y emocional (García y Gil, 2016; Sarsosa y Charria, 2017). El personal farmacéutico y administrativo, como parte de esta población, está expuesto a presentar altos niveles de estrés, asociados a la naturaleza de su trabajo, debido a la alta demanda en los servicios que se prestan en el área, necesidades diarias del proceso, trabajo bajo presión en largos periodos de tiempo que implican intensa concentración.

Haciendo énfasis en el servicio farmacéutico, los colaboradores podrían estar expuestos a situaciones precipitantes de estrés laboral, dadas las condiciones físico-ambientales donde laboran y los equipos que utilizan para realizar sus tareas cotidianas (Carbajal, 2017), adicional a lo anterior, en el personal administrativo, el estrés puede aumentar en determinadas circunstancias por factores organizacionales, institucionales, macroestructurales o personales (Zaldúa y Lodieu, 2010), prevaleciendo una alta exposición y sus consecuencias asociadas al estrés laboral (Ramos, 2021).

En la revisión de literatura sobre el estrés laboral, se ha evidenciado que en los profesionales del campo de la salud, el estrés puede afectar el desempeño de los colaboradores (Ramos, 2021); por lo anterior, Ulloa (2021) recomienda la elaboración e implementación de planes estratégicos enfocados al manejo del estrés y las condiciones laborales de los trabajadores (Carbajal, 2017) como aspecto que aporta en el desempeño laboral. Adicionalmente, Moreno y Zúñiga (2015) en su investigación realizada con colaboradores de la Fundación Hospital San Pedro de Pasto mencionan que el estrés afecta no solo el desempeño, sino también la satisfacción laboral.

Sarsosa y Charria (2017) realizaron una investigación con el propósito de identificar el nivel de estrés laboral en personal con cargos asistenciales en las instituciones de salud de la ciudad de Cali. Los resultados arrojaron que los altos niveles de estrés se relacionan con síntomas fisiológicos, intelectuales y laborales, y destacan que en el sector salud la prevalencia del estrés está asociada a las características del rol y a las condiciones laborales. Por su parte, Restrepo (2021) realizó un estudio con el objetivo de establecer las estrategias de afrontamiento y los niveles de estrés que presenta el personal de salud en el Hospital La Misericordia de Armenia, y encontró que las estrategias centradas en la emoción y en el problema, como la resolución de conflicto, denotan mayor relevancia para afrontar eventos estresantes. Cabe resaltar que las estrategias de afrontamiento cumplen con un papel fundamental como variables moduladoras, que regulan el impacto de los estresores (Ruiz et al., 2016).

En Colombia se ha planteado el Protocolo de intervención de factores psicosociales para trabajadores de la salud y asistencia social (Ministerio del Trabajo, 2019), que da cuenta de procesos de intervención desde el ciclo PHVA; al respecto García et al., (2003) mencionan el ciclo de Deming o ciclo PHVA, el cual representa la mejora continua en las organizaciones y está integrado por 4 apartados: planear, hacer, verificar y actuar. El proceso de intervención se articuló con la prevención secundaria (Colimon, 2010) del estrés laboral; a partir de la medición de la batería de riesgo psicosocial en el hospital, se determinó como áreas con mayor índices de sintomatología de estrés la Gestión de Información y Servicio Farmacéutico. Por ello, se propone desplegar un proceso de intervención inicial desde un estudio de caso desde el personal administrativo del hospital, para posteriormente replicarlo con las demás áreas administrativas del hospital, y así generar un tratamiento adecuado para el control de la enfermedad y evitar su progreso.

Por lo anterior, esta investigación tuvo como objetivo describir las percepciones sobre la implementación del programa "Uno, dos, tres para afrontar el estrés" enfocado a brindar herramientas para el afrontamiento del estrés, como una medida preventiva frente a la aparición de problemas en la salud integral en las áreas administrativas de gestión de la información y servicio farmacéutico de los colaboradores de un hospital pediátrico de alta complejidad, con el fin de propiciar bienestar, preservar la calidad de vida laboral y facilitar el ejercicio de los roles (Galvis y Cerquera, 2013). Se realizó una revisión documental de procesos de intervenciones anteriores en el contexto; los anteriores se basaban en el desarrollo de talleres en determinados espacios y no se articulaban a integrar un proceso de intervención por etapas, que pueda convertirse en capacidad instalada en el Hospital, y con ello, permita describir, interpretar y ampliar el conocimiento y sustentación teórica frente a la implementación de programas de intervención en salud mental laboral en personal administrativo de hospital pediátrico de alta complejidad.

Para implementar el programa se tuvo en cuenta el Modelo Transaccional de Estrés y Afrontamiento de Lazarus y Folkman (1984, como se citó en Rodríguez et al., 2016), el cual define el estrés como un fenómeno contextual y el afrontamiento como un proceso dinámico de evaluación y reevaluación del repertorio de estrategias cognitivas y/o conductuales, y su función es reducir o mitigar los efectos del estrés psicológico. Por lo descrito anteriormente, se estableció que la fase de intervención se oriente a desarrollar estrategias de afrontamiento centradas en la dimensión fisiológica, cognitiva y emocional; bajo la lógica de que el estrés laboral en un constructo dinámico y como ya lo habían referido Hermosa y Perilla (2015), los procesos cognitivos y las reacciones emocionales mantienen la interacción entre la persona y el ambiente. Desde la psicología de la salud ocupacional, la prevención de enfermedades relacionadas con riesgo psicosocial y los procesos de intervención contextualizada a estrategias institucionales que den impacto en los contextos de trabajo, se convierte en un elemento prioritario, que va más allá del diagnóstico (Gil Monte, 2012; Hermosa y Perilla, 2015).

METODOLOGÍA

Esta investigación obedece a un paradigma cualitativo con enfoque histórico hermenéutico y un diseño de estudio de caso, puesto que se busca describir las percepciones de la implementación del programa "Uno, dos, tres, para afrontar el estrés" en los colaboradores de los servicios de gestión de la información y servicio farmacéutico de un hospital pediátrico de tercer nivel; además permite proveer de información y conocimiento respecto al manejo del riesgo psicosocial que supone el estrés laboral en los colaboradores hospitalarios (Hernández et al., 2014). Serrano (1994, como se citó en López, 2001) menciona que el estudio de caso puede implicar el estudio de un programa; por ello, sería de tipo instrumental, puesto que permite registrar y describir las percepciones de los participantes, y así conocer a profundidad la implementación de la intervención (López, 2001).

Los participantes se seleccionaron mediante muestreo por conveniencia; respecto a los criterios de inclusión: ser mayores de edad (18 años); pertenecer al servicio de Gestión de la Información y Servicio Farmacéutico; tener un contrato laboral con la organización y aceptar participar voluntariamente en la implementación del programa.

En cuanto a las técnicas e instrumentos de recolección de información, se utilizó una entrevista estructurada validada por expertos, se eligieron dos perfiles de psicólogos: con experiencia en procesos de intervención en gestión del riesgo psicosocial y con licencia en seguridad y salud en el trabajo, quienes evaluaron los criterios de claridad, pertinencia y coherencia. La entrevista permitió garantizar el anonimato de los participantes e incrementó la eficiencia en la recopilación de datos; se utilizaron preguntas abiertas, las cuales permitieron evaluar desde la perspectiva de los participantes, al finalizar cada una de las fases de implementación del programa, en relación con los aprendizajes percibidos, la replicación de la información y aspectos de mejora del proceso desarrollado.

La información recolectada se organizó y categorizó en matrices manuales, las cuales se organizaron por categorías deductivas (dimensión cognitiva, emocional y fisiológica) y categorías inductivas, a partir del método de comparaciones constantes; este permitió reconocer las relaciones entre los datos y las construcciones conceptuales; con ello, identificar percepciones relacionadas con el programa de intervención (Strauss y Corbin, 2002; Raymond, 2005). Adicional, como parte del proceso del ciclo PHVA, se realizó una escala tipo Likert y se logró medir el nivel de satisfacción, para así tener un indicador de impacto para el Hospital.

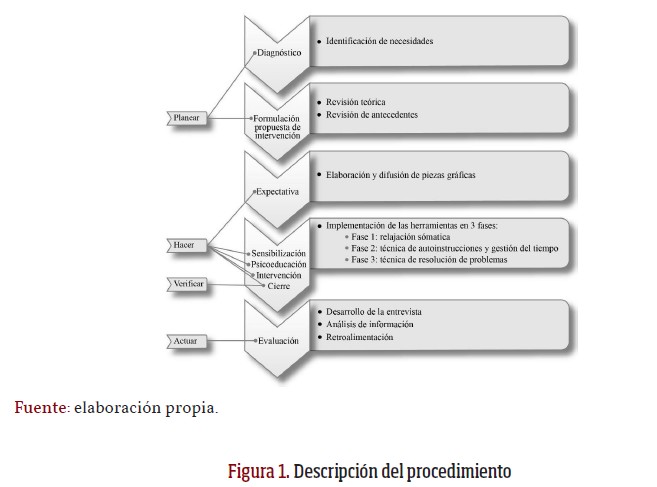

Se presenta el programa con sus respectivas fases (ver figura 1), el cual se articula al ciclo PHVA o ciclo de Deming, como una estrategia que en el momento de la creación, implementación y evaluación del programa permita el mejoramiento continuo de cada etapa descrita en la figura 1 (Castillo, 2019). En la etapa de diagnóstico se identificó la necesidad de generar una estrategia que permita hacerle frente al estrés; por tanto, para el desarrollo de la segunda etapa se llevó a cabo una revisión teórica y de antecedentes que fundamentaron la elaboración de una propuesta de intervención, con base en el ciclo PHVA, que al ser una estrategia interactiva permitirá mejorar el programa a través de la evaluación constante y la implementación de cambios. La etapa de expectativa se realizó con el fin de informar a los colaboradores acerca de la implementación del programa, lo cual generó interés, motivación y aceptación previa por parte de la población priorizada (Sánchez y Verdugo, 2016).

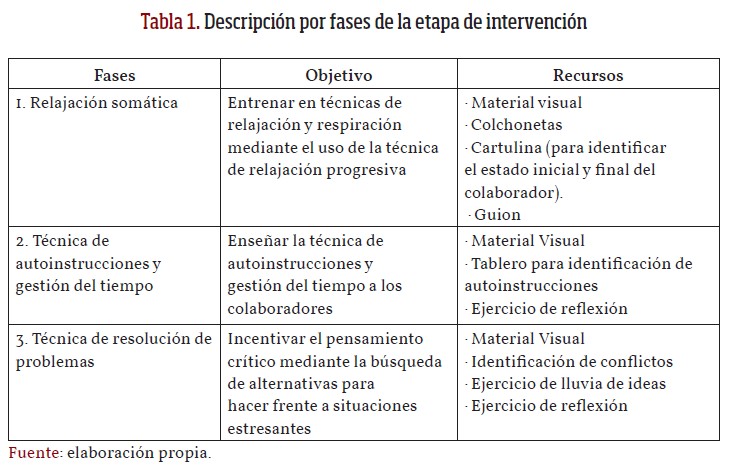

La etapa de intervención consistió en tres fases, las cuales se implementaron en distintos momentos, con un tiempo estimado de una semana; el desarrollo de cada fase se describe en la tabla 1. El proceso de evaluación se llevó a cabo de manera transversal, a través de una entrevista estructurada en presencia de los investigadores, la cual contenía preguntas abiertas y de tipo Likert, que permitieron conocer, desde la perspectiva de los participantes, su percepción frente al desarrollo de cada fase, sus recomendaciones y oportunidades de mejora para la implementación del programa a futuro.

Relajación somática. Permite la disminución de la activación fisiológica como respuesta a una situación vital estresante; es de gran utilidad frente al incremento en los niveles de activación y supone una alternativa preventiva y terapéutica, posibilitando cambios a nivel cognitivo relacionados con la sensación de tranquilidad y confort (López y Solís, 2020).

Autoinstrucciones y gestión del tiempo. Son técnicas que ayudan al manejo del estrés en el ámbito laboral (Megías y Castro, 2018), y mejoran el desempeño, mediante la modificación de verbalizaciones negativas (Santacreu, 1993, como se citó en Labrador, 2014) y la organización de las tareas previstas para la jornada.

Resolución de problemas. La técnica de resolución de problemas, como una estrategia de afrontamiento, permite el desarrollo del pensamiento crítico y objetivo frente a las problemáticas (Meneses, 2018), mediante la búsqueda de alternativas, por medio de una lluvia de ideas, el análisis de consecuencias positivas y negativas de cada alternativa y de los recursos para llevarlas a cabo (Hernández et al., 2017).

La investigación se guió por los principios de ética y bioética de la Ley i090 del 2006, puesto que la información recolectada se manejó bajo criterios de confidencialidad y la participación en la investigación fue de manera voluntaria. En todo momento se propició el bienestar y los derechos de los participantes atendiendo a lo dispuesto en la Resolución 2378 de 2008 del Ministerio de Protección Social; adicionalmente, esta investigación se rigió por las consideraciones de la Resolución 8430 de i993 del Ministerio de Salud, mediante la cual se dictan las disposiciones y normas para la investigación científica en salud, y se resalta que este ejercicio investigativo se realizó con el propósito de aportar al conocimiento de procesos psicológicos y a la prevención y control de problemas de salud, preservando siempre el respeto, la dignidad y la protección de la población que hizo parte del estudio, y se contó siempre con su autorización para la recolección de datos y administración de los mismos para uso netamente investigativo. Al respecto, este proceso se suscribió desde el Convenio Docencia Servicio entre el Hospital y la Universidad de Nariño, bajo el seguimiento de la presidenta del Comité de Ética del mismo Hospital.

RESULTADOS

El Servicio de Gestión de la Información y el Servicio Farmacéutico están conformados por 59 colaboradores, que componen la Unidad de Análisis, de los cuales participaron 36 (Unidad de Trabajo), distribuidos de la siguiente manera: 39 % (n=14) pertenecientes al Servicio de Gestión de la Información y 61 % (n=22) al Servicio Farmacéutico. Sobre los datos sociodemográficos se encontró que el 36 % (n=13) corresponde al sexo masculino y el 64 % (n=23) corresponde al sexo femenino y el promedio de edad fue de 34 años.

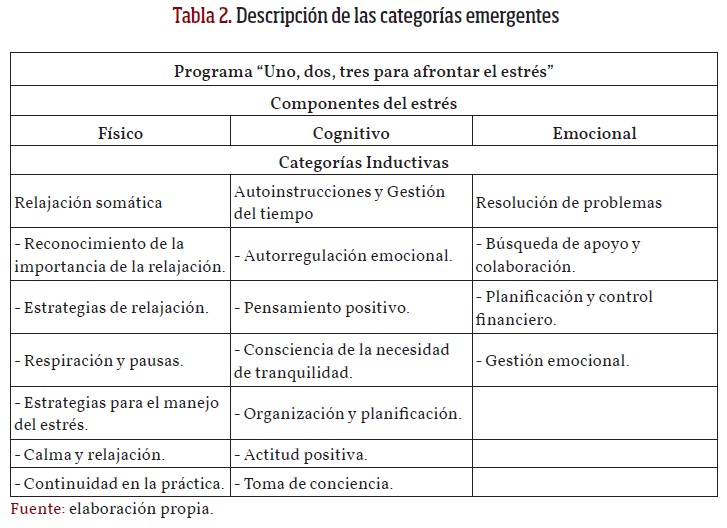

Mediante las preguntas realizadas en cada una de las fases de la etapa de intervención del programa se encontraron los siguientes resultados, los cuales se han organizado en categorías inductivas con base en la recurrencia y los patrones presentes en los datos, como se indican en la Tabla 2.

Fase 1. Relajación somática

La primera fase se desarrolló a lo largo de una semana, entre el 29 de noviembre y el 3 de diciembre de 2021, con el objetivo de entrenar a los colaboradores en técnicas de relajación y respiración para reducir el estrés generado por las diferentes dinámicas laborales. A continuación, se presentan los principales resultados.

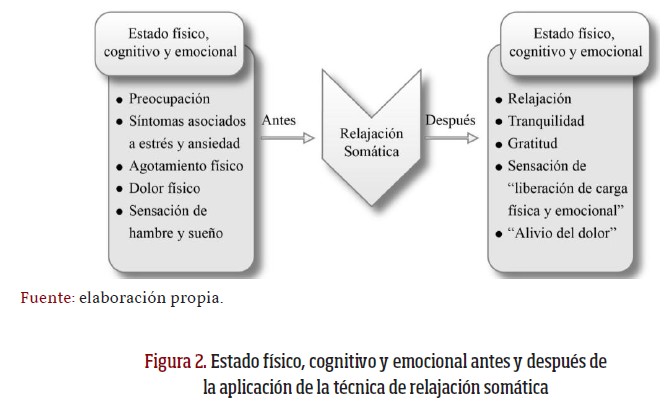

■ Estado Físico, Cognitivo y Emocional. Inicialmente, en la entrada del espacio destinado para la fase 1 se ubicó una cartelera y Post-its, en los cuales los colaboradores escribieron cómo se sentían en el momento previo a iniciar la actividad; al finalizar la fase 1 se ubicó otra cartelera, en la cual se registró cómo se sintieron después de realizar la relajación somática.

Se indagó a los participantes sobre su estado físico, cognitivo y emocional, y se destaca la presencia de pensamientos y sentimientos positivos frente a la implementación de la relajación somática; de acuerdo con lo reportado por los participantes, los colaboradores expresaron: "Me siento con ganas de trabajar y más fuerte" (P1); "Me siento relajada para continuar con mis labores" (P2); "Me siento animada" (P3); "Mi cuerpo se siente más ligero" (P4), y "Estoy muy feliz" (P5). A continuación, se muestran los resultados en la figura 2.

■ Beneficios Percibidos. A partir de los datos obtenidos se identificó que los participantes refirieron que la aplicación de la técnica brinda beneficios para afrontar situaciones estresantes en diferentes contextos de su vida. Algunas de las opiniones fueron: "En situaciones de estrés aplicaría lo aprendido para estar más tranquilo tanto física como mentalmente" (P3-GI); "Como un método para poder aplicar a diario para una jornada pesada" (P4-GI); "Aplico, entrenando mi deporte favorito, comiendo, hablando con mi pareja y descansar cuando estoy en mi casa" (P7-GI); "Muy positivo, ayuda a relajarse en un ambiente laboral con demasiado estrés" (P6-GI); "Puedo aplicarlo en algún momento de tensión en mi trabajo o casa, realizando ejercicios de respiración y estiramientos" (P2-SF).

■ Motivación para implementar la técnica. Se identificó que conocer y experimentar la técnica de relajación generó en los participantes la disposición a practicar lo aprendido en su vida cotidiana. Expresaron que: "Cuando se presente una situación que genere estrés debería hacer una pausa, respirar y dejar que nuevamente se tome el curso de la situación" (P1-SF); "Es importante para aprender a manejar las situaciones estresantes del diario vivir" (P13-SF); "No lo había hecho antes, lo voy a seguir practicando" (P4-SF).

■ Reconocimiento de la Importancia de la Relajación. La mayoría de los participantes reconocen la relajación como una estrategia clave para mantener un estilo de vida saludable y gestionar el estrés: "Considero que la relajación es la manera más propicia para un estilo de vida confortante"(P1-GI).

■ Estrategias de Relajación. Se observó diferentes estrategias para la relajación, como respiración profunda, pausas de relajación, actividades recreativas, y el uso de la música: "Aplicaría lo aprendido en una situación estresante, realizando pausas de relajación, tomando aire y tratar de sentirme tranquila" (P8-GI); "Respirando profundamente, haciendo pausas activas, escuchando música" (P14-SF).

■ Respiración y Pausas. La mayoría de los participantes enfatiza la importancia de la respiración y las pausas como estrategias efectivas para manejar el estrés: "Respirar, analizar y pensar lo que voy a hacer" (P5-SF).

■ Estrategias para el manejo del estrés. Se observa la identificación de estrategias, incluyendo ejercicios de respiración, estiramientos, análisis de la situación y la necesidad de desconectarse temporalmente: "Lo aplico con respiraciones profundas, estiramientos" (P15-SF).

■ Calma y Relajación. Los participantes resaltan la importancia de mantener la calma y buscar la relajación como elementos clave para enfrentar situaciones estresantes: "Es mejor calmar los ánimos, contar, respirar y así las cosas no se salen de contexto y podemos resolver un problema de mejor manera" (P12-SF).

■ Continuidad en la Práctica. Algunos participantes expresan la intención de seguir practicando estas estrategias y reconocen la utilidad de incorporarlas en su vida diaria: "Tomarnos un espacio para practicar lo aprendido cuando estemos estresados" (P3-SF).

Fase 2. Técnica de Autoinstrucciones y Gestión del Tiempo

Se implementó con el objetivo de enseñar a los colaboradores la técnica de autoinstrucciones y gestión del tiempo, que permite generar habilidades para afrontar situaciones estresantes. En la fase se desarrolló, en la semana del 6 al 10 de diciembre de 2021, se encontraron los siguientes resultados:

■ Beneficios Percibidos. Los participantes refirieron que la implementación de la técnica resulta de utilidad para programar, priorizar y planear las diferentes actividades de su día a día: "Preparando una agenda del día, priorizando actividades, tomándolas con calma y siempre con mente y pensamientos positivos de que se puede alcanzar lo propuesto" (P1-SF); "A diario debo organizar mis tiempos para realizar todas las actividades y así evitar el estrés y frustraciones que me lleven a darme malas autoinstrucciones" (P5-SF) .

■ Aprendizajes. Se logró evidenciar, mediante el análisis de los datos obtenidos, que los colaboradores expresan que la implementación de la técnica aporta al manejo de situaciones estresantes: "Permitiendo manejar de la mejor manera los momentos de estrés ya que con las pautas aprendidas nos ayuda a poder resolver todas nuestras necesidades" (P7-SF); "Es interesante aprender a manejar el estrés en situaciones muy difíciles" (P10-SF); "Manejaré las autoinstrucciones de forma positiva para así lograr las cosas" (P2-GI).

■ 'Autorregulación Emocional. Las respuestas de los participantes reflejan un enfoque en la autorregulación emocional y el manejo de las propias instrucciones internas para lograr un estado mental más calmado y positivo: "Calmarse antes de actuar" (P1-GI).

■ Pensamiento Positivo. Los participantes subrayan la importancia de cultivar pensamientos positivos y autoinstrucciones optimistas como una estrategia para enfrentar situaciones y lograr objetivos: "Siendo positivo y no anticipándome a las cosas, enfrentando todo con una buena actitud" (P3-SF).

■ Consciencia de la Necesidad de Tranquilidad. Los comentarios indican una conciencia de la necesidad de estar tranquilo antes de actuar, y sugiere una comprensión de cómo la calma puede influir positivamente en el rendimiento y la toma de decisiones: "En que tengo que estar tranquila y siempre pensar más en positivo que en lo negativo, tengo que aprender a dar mis propias autoinstrucciones" (P3-GI).

■ Organización y Planificación. La mayoría de las respuestas resaltan la importancia de organizar y planificar el tiempo, priorizando actividades y evitando el estrés anticipándose a los hechos: "Organizando las actividades de acuerdo a la urgencia o prioridad, detallar los pasos para su desarrollo" (P6-SF).

■ Actitud Positiva. Los participantes reconocen la relevancia de manejar el estrés a través de la organización, pero también destacan la importancia de mantener una actitud positiva, calmarse antes de actuar y aprender a manejar el estrés en situaciones difíciles: "Programaré cada actividad con tiempo y no me adelantaré a los hechos que puedan o no suceder, pensando siempre positivamente" (P4-SF).

■ Toma de Consciencia. Algunas respuestas indican una comprensión de que la percepción personal puede influir en la experiencia de estrés, y que organizar el tiempo y mantener una actitud positiva son estrategias clave para gestionarlo: "Me sirve para organizar mi tiempo y entender que no es tan estresante la actividad sino que yo lo hago estresante" (P9-SF).

Fase 3. Técnica de Resolución de Problemas

Esta fase se implementó a lo largo de una semana, entre el 13 y el 18 de diciembre de 2021. Se buscó incentivar el pensamiento crítico mediante la búsqueda de alternativas para hacer frente a situaciones estresantes, a través de la lluvia de ideas, la planeación de las acciones y la gestión emocional.

■ Búsqueda de Apoyo y Colaboración. Una vez desarrollada la técnica se identificó que los participantes contemplan la búsqueda de alternativas de solución a través de estrategias como la lluvia de ideas y el diálogo con pares, no solo para beneficio personal, sino que tienen la disposición de colaboración hacia sus compañeros. Un participante refirió: "Compartir socialmente los problemas para poder, por medio de diferentes ideas, buscar alternativas de solución; no cerrarse al problema y creer que no hay solución" (P4-SF).

■ Planificación y Control Financiero. Los participantes refieren que se debe programar y planificar las acciones que se van a emprender en la solución de problemas. Cabe resaltar que, en el momento de la aplicación de la técnica, refirieron que una de las situaciones que más genera estrés se relaciona con el área económica, y con los gastos en temporada de alto comercio, y resaltaron la importancia de la planificación y gestión económica personal (programación de gastos y ahorro): "En cuanto a lo económico, programarme en mis gastos, ahorrar y no gastar en temporadas altas de comercio, que es donde es más costoso" (P1-GI); "Tomando las cosas con calma y planificando los gastos en futuro" (P3-SF).

■ Gestión Emocional. Los participantes refirieron la importancia de la gestión emocional como un elemento del pensamiento crítico para hacer frente a situaciones estresantes; algunos participantes destacaron la aplicación de las enseñanzas para manejar y controlar emociones, contribuyendo así a la reducción del estrés: "Lo aplico aprendiendo a manejar y controlar mis emociones para así no estresarme tanto" (P1-SF).

RESULTADOS DEL PROGRAMA A NIVEL GENERAL

Teniendo en cuenta que el proceso de evaluación se llevó a cabo de manera transversal a cada etapa del programa, mediante los datos obtenidos se identificaron las siguientes categorías a nivel general.

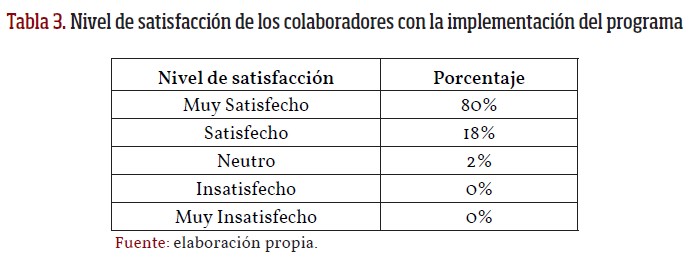

Nivel de satisfacción. Como parte del protocolo de evaluación del programa, para medir el nivel de satisfacción, se les solicitó a los participantes que calificaran las fases uno, dos y tres del programa una vez que estas concluían, con opciones de respuesta en una escala Likert de "muy insatisfecho" a "muy satisfecho". Los colaboradores refirieron satisfacción con la implementación del programa. La consolidación de la información se muestra en la tabla 3.

Fortalezas del programa. Durante la implementación de las etapas del programa se identificaron fortalezas, como la organización y el compromiso por parte de los investigadores; para llevar a cabo cada proceso se tuvo en cuenta el horario del cual disponían los colaboradores, lo que permitió la participación y el desarrollo eficaz del programa. Adicionalmente, se evidencia que el programa permite abordar el estrés de manera integral, ya que parte de la identificación de necesidades, y con base en ello se implementan las diferentes etapas y fases que constituyen el programa: "Me pareció un ejercicio muy bueno lograr desconectarte para encontrarte contigo mismo" (P10-SF); "Por mi parte, felicitaciones, excelentes horarios" (P2-SF).

Retroalimentación. Los participantes expresan como retroalimentación, que dar continuidad e incrementar los espacios para la implementación de las fases del programa es muy importante, refieren la importancia de la implementación del programa con colaboradores de otros servicios. Igualmente, aluden a la importancia de incluir actividades similares que permitan el afrontamiento de situaciones estresantes y que se lleven a cabo en otros espacios: "que el proceso se haga con diferentes personas para compartir con todos y que se haga más seguido" (P1-SF).

DISCUSIÓN

A partir del análisis de los datos encontrados en las diferentes fases del programa, de su comparación constante con los objetivos de investigación y el contraste con la teoría, se realizó la triangulación de la información acorde con el enfoque, paradigma y tipo de estudio.

Desde la perspectiva particular de los colaboradores, el reconocimiento de su contexto y su realidad, se evidencia la necesidad de aplicar las herramientas aprendidas en pro del mejoramiento de sus dinámicas laborales, individuales y familiares.

Los colaboradores reconocen la relajación somática como una estrategia de utilidad en el manejo de situaciones estresantes, ya que esta técnica es aplicable no sólo en el ámbito laboral, sino en otras áreas de su vida cotidiana. Es importante destacar que esta técnica hace parte del objetivo del programa, el cual se focaliza en brindar herramientas para el afrontamiento del estrés en el ámbito laboral, y según el reporte de los colaboradores, uno de los principales beneficios de la relajación somática es la percepción de tranquilidad y satisfacción, que les permite afrontar de mejor manera sentimientos de preocupación, tensión y reacciones fisiológicas que se pueden presentar debido a situaciones laboralmente estresantes; por tanto, según lo comentado por los participantes, este tipo de herramientas contribuyen a la disminución de errores en las actividades desarrolladas en su trabajo. La relajación, aplicada de forma preventiva, logra mejorar el desempeño laboral, y además es una técnica no invasiva que genera efectos positivos desde el primer momento de su aplicación (Macías, 2018).

Los colaboradores identificaron la importancia de la gestión del tiempo, expresando que el aprendizaje de esta herramienta permite organizar sus actividades y posibilita la reflexión de aquello que es considerado importante, urgente y que puede esperar. El aprendizaje de este tipo de estrategias para gestionar el estrés permite disminuir el ausentismo, conflictos a nivel social y familiar y problemas de salud (Hernández et al., 2017). Adicionalmente Villaroel, (2015) refiere que la técnica de autoinstrucciones permite la identificación de pensamientos desadaptativos que incrementan los niveles de estrés, generando un repertorio de respuestas dirigidas a evaluar los recursos, planificar las respuestas, controlar las cogniciones negativas y las reacciones emocionales para hacer frente a situaciones estresantes. Por lo tanto, la técnica de autoinstrucciones, en conjunto con la gestión del tiempo, permiten reconocer nuevas formas de analizar, actuar y asimilar el estrés (Megías y Castro, 2018).

Respecto a la técnica de resolución de problemas, los participantes expresaron la importancia de la búsqueda de alternativas y soluciones frente a una situación estresante, promoviendo el análisis de consecuencias positivas y negativas de las acciones que ellos mismos plantean, por lo cual se propicia la autonomía en la toma de decisiones a partir de la reflexión y posicionamiento crítico, e incluso se evidencia apertura a vincularse con sus compañeros para brindar y recibir opciones de resolución de un problema. Según Álvarez (2019), las técnicas de afrontamiento focalizadas en la solución de problemas resultan efectivas en la reducción del estrés y contribuyen a lograr una adecuada adaptación y bienestar psicológico, impactando positivamente en la realización personal.

En el programa "Uno, dos, tres, para afrontar el estrés" se unen diferentes técnicas cognitivo-conductuales de afrontamiento del estrés a nivel fisiológico, cognitivo y emocional, como la relajación somática en la primera fase; la gestión del tiempo y autoinstrucciones en la segunda fase, y en la última fase se trabajó la resolución de problemas, lo cual resultó útil para el manejo del estrés laboral, debido a que las estrategias brindadas son de fácil implementación en el contexto, y fortalecen la salud de los colaboradores, su bienestar, satisfacción y desempeño laboral, tal cual lo plantea Ulloa (2021), quien refiere que la implementación de estrategias educativas y planes estratégicos para el afrontamiento del estrés laboral contribuyen a su disminución, aportando a la productividad y a la salud de los colaboradores. De igual manera, en diferentes investigaciones se ha demostrado la efectividad de utilizar programas para disminuir el nivel de estrés en los colaboradores; tal es el caso de Lagos et al. (2020), quienes analizaron la eficacia y el impacto de un programa cognitivo conductual en el tratamiento del estrés, el cual fue implementado con preinternos de medicina en un hospital; este programa estaba conformado por tres fases, en las cuales se abordaron conceptos teórico-prácticos acerca del estrés, técnicas de relajación, técnicas de entrenamiento en solución de conflictos e inoculación de estrés; en los resultados obtenidos encontraron cambios visibles y comprobados por medio de los diferentes instrumentos utilizados para evaluar su eficacia, llegando a la conclusión de que su programa disminuye los niveles de estrés, el nivel de cansancio emocional y malestar psicológico. Así mismo, Vélez (2016) en su investigación evaluó la efectividad de un programa de relajación que buscó la disminución del estrés; se aplicó a 22 estudiantes de enfermería y se utilizó la relajación muscular progresiva y el entrenamiento autógeno; posterior a la implementación del programa se evidenció una reducción en los niveles de estrés, reflejándose un cambio positivo en cuanto a síntomas físicos como dolor de cabeza, agotamiento y calidad del sueño, y síntomas cognitivos como preocupación, dificultad para concentrarse y relajarse.

Teniendo en cuenta lo anterior, el programa "Uno, dos tres para afrontar el estrés" se proyectó como un procedimiento, el cual, a través de la adquisición de nuevos conocimientos y herramientas de manera progresiva, se convierte en una estrategia de prevención frente al riesgo psicosocial, el cual se puede implementar en cualquier área o servicio de un hospital u otra organización donde se hayan identificado niveles altos de estrés laboral. Al promover la implementación de este programa se busca aportar a la motivación, el desempeño y la satisfacción laboral, además, refleja el interés por el bienestar del colaborador, dentro y fuera de la organización.

CONCLUSIONES

Para un hospital pediátrico de alta complejidad, orientado a acreditarse en excelencia, que se preocupa y se compromete con sus colaboradores y contempla en sus objetivos estratégicos lograr el desarrollo del Talento Humano, su motivación y adhesión a los fines organizacionales (Hospital Infantil los Ángeles [HILA], 2022), la implementación del programa "Uno, dos tres para afrontar el estrés" contribuye al desarrollo de acciones para el fortalecimiento de entornos saludables, logrando impactar positivamente en el cliente interno a nivel individual, familiar y social, ya que las herramientas aplicadas fueron recibidas satisfactoriamente por los participantes; evidenciándose la acogida y la necesidad de implementar el programa en otros servicios de la organización, puesto que los beneficios no solo se pueden ver reflejados en el ámbito laboral, sino también en otras áreas vitales; contribuyendo al fortalecimiento de la salud integral de los colaboradores, generando así estabilidad a nivel físico, cognitivo y emocional, lo cual fortalece los procesos de humanización y responsabilidad dentro de la organización.

Dado que el programa surgió desde las necesidades propias de los colaboradores y la organización, posibilitó el adecuado desarrollo del mismo, por lo cual se logró dar respuesta a la necesidad identificada y al objetivo de la investigación. Se concluye que es importante dar continuidad al programa; para ello se debe tener en cuenta algunos factores, como la gestión y organización del tiempo y espacio; adicionalmente, la articulación con los actores clave es fundamental para que los colaboradores puedan participar de cada una de las etapas del programa.

Al promover la implementación de esta estrategia se busca incrementar la motivación, el desempeño y la satisfacción laboral; además, se refleja el interés por el bienestar del colaborador, dentro y fuera de la organización.

Finalmente, para futuros estudios relacionados con el estrés laboral se puede considerar replicar el programa en diferentes instituciones, con el fin de evaluar su efectividad en otros contextos, e incluso realizar un seguimiento a largo plazo de la duración de los beneficios observados. Además, se considera importante abordar el programa desde una perspectiva metodológica que permita beneficiarse de mediciones más objetivas y cuantificables, que permitan evaluar el impacto del programa en la salud de los colaboradores.

Para optimizar la implementación del programa en otras áreas o servicios de la institución se debe tomar en consideración la presencia de algunas limitaciones o posibles barreras asociadas al tiempo, el espacio la jornada laboral y los recursos que podrían afectar la participación de los colaboradores.

REFERENCIAS

Álvarez, P. (2019). Burnout, estrés, técnicas de afrontamiento al estrés, satisfacción laboraly riesgos psicosociales en funcionarios de un centro penitenciario de Chile (Tesis doctoral). https://eprints.ucm.es/id/eprint/5970271/T41876.pdf

Carbajal, K. (2017). Nivel de estrés en el desempeño laboral del profesional químico farmacéutico (Tesis de Posgrado). https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/8368/Carbajal_UKY.pdf?sequence=i&isAllowed=y

Castillo, L. (2019). El modelo Deming (PHVA) como estrategia competitiva para realzar el potencial administrativo (Tesis de pregrado). https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/34875/CastilloPineda%20LadyEsmeralda2019.pdf.pdf?-sequence=i&isAllowed=y

Colimon, K. (2010). Niveles de Prevención. Disponible en: http://issuu.com/viejo03/docs/nameb7c044.

Decreto 2566 de 2009 [Presidencia de la República de Colombia]. Por el cual se adopta la Tabla de Enfermedades Profesionales.

Gaspirc, T. (2016). Estrés laboral y procesos cognitivos en la interpretación sanitaria: un estudio de causas y consecuencias del estrés en los casos de interpretación sanitaria en hospitales públicos eslovenos (Tesis de maestría). http://hdl.handle.net/10017/23799

Galvis, M. y Cerquera, A. (2013). Efectos de cuidar personas con Alzheimer: un estudio sobre cuidadores formales e informales. Pensamiento Psicológico, 12(1), 149-167. http://www.scielo.org.co/pdf/pepsi/v12n1/v12n1a11.pdf

García, M. y Gil, M. (2016). El estrés en el ámbito de los profesionales de la salud. Persona, (19), n-30. https://www.redalyc.org/pdf/1471/147149810001.pdf

García P, M., Quispe A., C., & Ráez G., L. (2003). Mejora continua de la calidad en los procesos. Industrial Data, 6(1), 89-94. https://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=81606112

Gil-Monte, P. (2012). Riesgos psicosociales en el trabajo y la salud ocupacional. Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, 29 (2), 237- 24L Recuperado de: https://www.scielosp.org/pdf/rpmesp/2012.v29n2/237-241/es

Hermosa, A. y Perilla, L. (2015). Retos investigativos en psicología de la salud ocupacional: el estrés laboral. Revista Facultad Nacional de Salud Pública, 3(2), 252-261. Doi: 10.17533/udea.rfnsp.v33n2a12

Hernández, E., Cerezo, S. y López, M. (2017). Estrategias de afrontamiento laboral en enfermeras. Seguro Soc, 15(3), 161-166. https://www.medigraphic.com/pdfs/enfermeriaimss/eim-2007/eim073h.pdf

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M. (2014). Metodología de la investigación (6a ed.). McGraw-Hill. https://www.uca.ac.cr/wpcontent/uploads/2017/10/Investigacion.pdf

Hospital Infantil los Ángeles [HILA]. (2022). Plataforma estratégica. Objetivos estratégicos. Pasto (Colombia): Hospital Infantil los Ángeles. https://hinfantil.org/plataformaestrategica/objetivos-estrategicos/

Idarraga, P. y Gómez, S. (2021). Estrés laboral en profesionales de la salud durante la pandemia de covid-19 (Tesis de posgrado). https://repositorio.ecci.edu.co/bitstream/handle/001/1126/Trabajo%20de%20grado.pdf?sequence=1

Labrador, F. (2014). Técnicas de modificación de la conducta. Ediciones Pirámide. http://www.conductitlan.org.mx/06_psicologiaclinica/PISCOLOGIA%20CLINICA/RECURSOS/Tecnicas-de-modificacion-de-conducta.pdf

Lagos, D., Huete, L., Landero, N. y Solís, F. (2020). Eficacia de un programa cognitivo-conductual en el tratamiento del estrés laboral, en pre internos de Medicina del Hospital Escuela San Juan de Dios Estelí. Revista científica de FAREM-Estelí. Medio ambiente tecnología y desarrollo humano, 9(34), 107-125. https://doi.org/10.5377/farem.v0134.10011

López, H. (2001). Investigación cualitativa y participativa. Un enfoque histórico-hermenéutico y crítico-social en psicología y educación ambiental. Facultad de Psicología, Universidad Pontificia Bolivariana.

López, D. y Solís, O. (2020). Estrategias de afrontamiento como intervención al estrés en futbolistas. Retos, 38. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7446944

Macías, M. (2018). Aplicación de la técnica de relajación progresiva de Jacobson para reducir los niveles de estrés y tensión muscular que desencadenan el síndrome de Burnout, favoreciendo el desempeño laboral en docentes de Albany Junior School en el período noviembre 2017- abril 2018 (Tesis de pregrado). http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/15098/1/T-UCE-0020-TO021-2018.pdf

Megías, F. y Castro, F. (2018). Manejo del estrés en profesionales sanitarios. DAE Grupo Paradigma. https://www.aeesme.org/wp-content/uploads/2020/04/F.Meg%C3%ADas-FJ-Castro-Manejo-del-estr%C3%A9s-en-profesionales-sanitarios.pdf

Meneses, J. (2018). Programa de intervención en estrategias de afrontamiento para la adaptación universitaria en estudiantes de nivel introductorio UIS Socorro (Tesis de pregrado). https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/1342/digital_15722.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Ministerio del Trabajo. (2019). Protocolo de intervención de factores psicosociales para trabajadores de la salud y asistencia social. Bogotá, D.C. , Colombia.

Ministerio de la Protección Social. Resolución 2378 de 2008 Por la cual se adoptan las nuevas prácticas clínicas para las instituciones que conducen investigación con medicamentos en seres humanos. 27 de junio de 2008. https://www.ins.gov.co/Normatividad/Resoluciones/RESOLUCION%202378%20DE%202008.pdf.

Ministerio de Salud. Resolución 8430 de 1993 Por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. 4 de octubre de 1993. https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/RESOLUCION-8430-DE-1993.PDF

Ministerio de la Protección Social. Resolución 2646 de 2008 Por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional. 17 de julio de 2008. https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minproteccion_2646_2008.htm

Moreno, E. y Zúñiga, Y. (2015). Relación entre el estrés y satisfacción laboral en los trabajadores de lafundación hospital san pedro de la ciudad de San juan de Pasto (Tesis de pregrado). http://sired.udenar.edu.co/826/

Organización Mundial de la Salud [OMS]. (2008). Sensibilizando sobre el Estrés Laboral en los Países en Desarrollo (Serie N°. 6). http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43770/9789243591650_spa.pdf?sequence=1

Ramos, I. (202i). Estrés laboral y bienestar psicológico en personal sanitario de la provincia de San Martín (Tesis de pregrado). https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.i2692/74698/Ramos_FIISD.pdf?sequence=i&isAllowed=y

Raymond, E. (2005). La teorización anclada (grounded theory) como método de investigación en ciencias sociales: en la encrucijada de dos paradigmas. Cinta de Moebio, 23, 217-227. http://www.revistas.uchile.cl/index.php/CDM/article/viewFile/26082/27387

Restrepo, Y. (2021). Estrategias de afrontamiento y niveles de estrés asistencial en el personal de salud del hospital la Misericordia de Calarcá (Tesis de pregrado). http://186.28.225.13/bitstream/123456789/5052/1/2021YennyRestrepo.pdf

Rodríguez, A., Zúñiga, P., Contreras, K., Gana, S. y Fortunato, J. (2016). Revisión teórica de las estrategias de afrontamiento (coping) según el Modelo Transaccional de estrés y afrontamiento de Lazarus & Folkman en pacientes quirúrgicos bariátricos, lumbares y plásticos. Revista El dolor, 66, 14-23. https://ached.cl/upfiles/revistas/documentos/59ca9b80918b5_Original_02_66.pdf

Ruiz, M., Martínez, E., López, M. y Fernández, A. (2016). Evaluación de los estilos de afrontamiento utilizados en cuidadores familiares de enfermos crónicos complejos. European Journal of Health Research, 2(3), 83-93. doi: https://doi.org/10.30552/ejhr.v213.36

Sarsosa, K. y Charria, V. (2017). Estrés laboral en personal asistencial de cuatro instituciones de salud nivel III de Cali, Colombia. Universidad y Salud, 20(1), 44-52. https://revistas.udenar.edu.co/index.php/usalud/article/view/3204/pdf

Sánchez, Y. y Verdugo, L. (2016). Desarrollo y validación de la Escala de Expectativas de Futuro en la Adolescencia (EEFA). Anales de Psicología/Annals of Psychology, 32(2), 545-554. https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S021297282016000200027

Strauss, A., & Corbin, J. (2002). Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada. Editorial Universidad de Antioquia.

Ulloa, N. (202i). Estrésy desempeño laboral en personal técnico farmacéutico de Team Farmahorro Chimbote (Tesis de pregrado). https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/75071/Ulloa_MNLSD.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Vélez, E. (2016). Efectividad de un programa de relajación "primero es mi paz interior" en la disminución de los niveles de estrés en estudiantes de enfermería de una universidad pública de Lima (Tesis de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos). Archivo digital. http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/4717/Velez_ve.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Villaroel, A. (2015). Intervención cognitivo-conductualy centrada en soluciones para disminuir el estrés académico en estudiantes universitarios (Tesis de maestría). http://eprints.uanl.mx/id/eprint/9644

Zaldúa, G. y Lodieu, M. (2010). El síndrome de burnout: el desgaste profesional de los trabajadores de la salud. En A. Domínguez, A. Findling y M. Méndez. (Eds.), La salud en Crisis. Un análisis desde la perspectiva de las ciencias sociales. Dunken.