https://dx.doi.org/10.14482/psdc.40.3.019.254

Teoría de la mente y funcionamiento ejecutivo en niños: Mapeo científico y revisión de la literatura mediante el análisis de redes de citaciones

Theory of mind and executive functioning in children: Scientific mapping and literature review using citation network analysis

Anyerson Stiths Gómez-Tabares

https://orcid.org/0000-0001-7389-3178 Correspondencia: anyerspn.gomezta@amigo.edu.co Universidad Católica Luis Amigó (Colombia). Universidad San Buenaventura (Colombia).

Daniel Alfredo Landínez-Martínez

https://orcid.org/0000-0002-7265-5052 Universidad Católica Luis Amigó (Colombia). Universidad de Manizales (Colombia).

RESUMEN

Numerosos estudios han analizado la Teoría de la Mente (ToM) y el Funcionamiento Ejecutivo (FE) en población infantil. Sin embargo, los hallazgos respecto a esta asociación no son concluyentes al considerar las variaciones en el neurodesarrollo típico y alterado. Este estudio analizó la producción científica y evidencia empírica sobre la relación entre el desempeño en ToM y FE en niños y su incidencia en el desarrollo neurotípico (DT), el trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y el trastorno del espectro autista (TEA). La búsqueda documental se hizo en la Web of Science y se utilizó bibliometrix, Sci2 Tool y Gephi para los análisis. Los hallazgos indican que niños con TDAH presentan un menor desempeño en tareas de control inhibitorio que los niños con DT, y los niños con TEA presentan un déficit en ToM en comparación con los demás grupos. La memoria de trabajo y el control inhibitorio predijeron el rendimiento de niños con TDAH, TEA y DT en tareas de falsas creencias. Finalmente, se halló que la FE se correlaciona directamente con la ToM en niños con DT. Esto hallazgos son relevantes porque ayudan a comprender mejor los mecanismos cognitivo-sociales y neuropsicológicos vinculados al neurodesarrollo infantil.

Palabras claves: Teoría de la mente, función ejecutiva, autismo infantil, TDAH.

ABSTRACT

Several studies have examined theory of mind (ToM) and executive functioning (EF) in children. However, the findings regarding this association are inconsistent when considering variations in typical and impaired neurodevelopment. This study analyzed the scientific production and empirical evidence on the relationship between ToM and EF performance in children and its incidence in neurotypical development (TD), attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) and autism spectrum disorder (ASD). The document search was done in the Web of Science and bibliometrix, Sci2 Tool and Gephi were used for the analyses. The findings indicate that children with ADHD present lower performance in inhibitory control tasks than children with TD, and children with ASD present a deficit in ToM compared to the other groups. Working memory and inhibitory control predicted the performance of children with ADHD, ASD, and TD in false belief tasks. Finally, EF was found to correlate directly with ToM in children with TD. These findings are relevant because they help to better understand the cognitive-social and neuropsychological mechanisms linked to child neurodevelopment.

Keywords: Theory of mind, executive function, childhood autism, ADHD.

Keywords: Schools, academic performance, child behavior, adolescent behavior, bullying.

Citación/referenciación: Gómez-Tabares, A., y Landínez-Martínez, D. (2024). Teoría de la mente y funcionamiento ejecutivo en niños: mapeo científico y revisión de la literatura mediante el análisis de redes de citaciones. Psicología desde el Caribe, 40(3), 63-99.

Recibido: 14 de noviembre de 2022

Aceptado: 9 de octubre de 2023

INTRODUCCIÓN

La teoría de la Mente (ToM) y el funcionamiento ejecutivo (FE) son habilidades fundamentales que se desarrollan en la etapa preescolar (Wang et al., 2016). La ToM es la habilidad cognitivo-social que permite comprender la conducta humana en términos de estados mentales que la motivan, como creencias, emociones, deseos e intenciones. El FE hace referencia al proceso cognitivo que facilita la conducta dirigida a una meta y la resolución de problemas, e influye aspectos como la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva, el control inhibitorio y el auto-monitoreo (Kouklari et al., 2018b; Miyake y Friedman, 2012). Las alteraciones en la ToM y el FE están relacionadas con déficits en el neurodesarrollo y de tipo psiquiátrico en las diferentes etapas de la vida (Gökjen et al., 2016).

A pesar de las diferencias entre estas dos habilidades, la ToM y el FE siguen una progresión similar en el desarrollo y comparten una relación consistente a lo largo de la etapa preescolar (Austin et al. , 2020). El estudio de la relación ToM y FE en preescolares ha generado desafíos en las perspectivas de dominio específico de la ToM, y ha ocasionado que algunos teóricos consideren el papel de las habilidades de dominio general en la ToM (Lukito et al. , 20I7a). Además, esta relación ha generado que algunos investigadores contemplen el papel de la comprensión social en el desarrollo del FE (Hoyo et al. , 2019).

En este sentido, algunos autores han propuesto diferentes relaciones teóricas que son objeto de debate: (1) La ToM depende del FE, (2) el FE depende de la ToM y (3) la ToM y el FE están relacionadas recíprocamente debido a que comparten áreas y circuitos cerebrales (Wade et al. , 2018). Con respecto al primer planteamiento, las habilidades de FE, como el auto-monitoreo y el control inhibitorio son necesarias para entender los estados mentales de uno mismo y de los demás (Wilson et al. , 2021). El auto-monitoreo es necesario para tener conciencia de sí mismo y, a su vez, es necesario para la ToM. Además, la habilidad para inhibir y cambiar perspectivas es necesaria para entender el estado mental de otros (Gómez-Tabares, 2022). La idea de que el FE apoya el desarrollo de la ToM en la infancia cuenta también con amplia evidencia en estudios longitudinales (Fujita et al. , 2022).

Con respecto al segundo postulado, la representación de los estados mentales de sí mismo y de los demás es fundamental para el control de los pensamientos y la conducta. Dado que los estados mentales están casualmente relacionados con la conducta, los niños adquieren la habilidad de ejercer control ejecutivo sobre estímulos que generan interferencia (Williams et al., 2016). Para lo anterior, es necesario poder diferenciarse uno mismo de los demás, para posteriormente comprender la relación entre los estados mentales y la conducta. Finalmente, aunque la evidencia conductual favorece la tesis de que el FE está directamente relacionado con la ToM, varios estudios longitudinales sugieren que la ToM predice el FE (di Tella et al. , 2020).

Finalmente, la teoría de una base neuronal común entre los dos constructos inició con investigadores que evaluaron la etiología del trastorno del espectro autista (TEA) y las alteraciones cognitivas asociadas. Los déficits de ToM y FE en esta población llevó a que varios investigadores propusieran una arquitectura neuronal común que involucra regiones corticales prefrontales (Zhao et al., 2021). En este sentido, se ha propuesto que las alteraciones de ToM y el FE son interdependientes y, por ende, estas habilidades predicen recíprocamente una a la otra.

Algunos estudios en niños con trastornos del neurodesarrollo pueden llegar a aclarar cuál es el abordaje teórico más plausible al estudiar la relación entre la ToM y el FE. La idea de que el FE es un prerrequisito para la ToM requiere que ante la presencia de alteraciones del FE también existan déficits de la ToM. Sin embargo, niños con trastorno de atención e hiperactividad (TDAH) realizan fácilmente tareas de ToM, incluso cuando hay alteraciones en el desempeño de tareas de FE (Lavigne et al. , 2020).

La propuesta de que la ToM es necesaria para el FE prohíbe la existencia de un FE intacto ante alteraciones en ToM. Sin embargo, se ha demostrado que niños con TEA desempeñan adecuadamente tareas de FE y presentan déficits en la comprensión de falsas creencias (Glenwright et al. , 2021). Así mismo, estudios experimentales en niños con TEA han mostrado que el entrenamiento del FE mejora la ToM en fase de seguimiento, mientras que el entrenamiento de la ToM no mejora el FE (Pasqualotto et al., 2021). Estos estudios descartan la plausibilidad del argumento de que el FE depende de la ToM. Comúnmente, los déficits concomitantes tanto en ToM y FE son evidentes en el TEA y el TDAH (Lukito et al., 2017a).

Aunque algunos estudios apoyan el argumento con relación a que la ToM y el FE están relacionados recíprocamente debido a una arquitectura cerebral compartida, no descartan una asociación direccional, dado que la evaluación de la ToM y el FE coincide y no logran predecir deterioro cognitivo en el tiempo (Wade et al. ,2018).

En el contexto de posibles contribuciones del FE a los déficits en ToM, un modelo previo de TDAH afirma que las alteraciones conductuales se deben a déficits en inhibición conductual, que están a su vez asociadas con alteraciones en el afecto e internalización del lenguaje (Barkley et al. , 1996). Son escasos los estudios de la ToM en el TDAH. Sin embargo, en un estudio se presentó la tarea de historias extrañas de Happé, que requiere la comprensión explícita del lenguaje no literal como las metáforas y la ironía (Charman et al. , 2001). No se encontraron diferencias significativas entre niños con TDAH entre 6 y 10 años y controles sanos. Estos resultados contrastan con un estudio que reportó alteraciones en una tarea de falsas creencias en niños con TDAH (Buitelaar et al. , 1999), y otra investigación que reportó déficits en ToM con alta demanda inhibitoria en niños con TDAH (Özbaran et al. , 2018).

A pesar de que se ha estudiado tanto el FE y la ToM en niños con desarrollo neurotípico y TDAH, como lo indican los estudios en mención, aún no son concluyentes los hallazgos reportados. De hecho, no se evidencian investigaciones que exploren la relación entre el FE y la ToM en población infantil. Con el objetivo de abordar estos vacíos, este estudio evalúa la producción investigativa y la evidencia sobre el desempeño en FE y ToM en población infantil con desarrollo neurotípico y alteraciones en el neurodesarrollo (TEA y TDAH) por medio de métodos bibliométricos novedosos para la revisión de la literatura científica.

MATERIALES Y MÉTODO

Se trató de un estudio de mapeo científico y análisis bibliométrico de las tendencias investigativas en la producción científica. Se empleó un método comparable al empleado por Valencia et al. (2020), en el cual se llevaron a cabo diferentes procedimientos de mapeo científico a partir de los registros de búsqueda encontrados en la plataforma Web of Science. El primer procedimiento consistió en una búsqueda documental; el segundo, en el mapeo científico utilizando una ecuación de búsqueda específica; y el tercero, en la generación de una red gráfica de citaciones mediante la aplicación de algoritmos. Estos algoritmos clasificaron la producción científica en clústeres que reflejan tendencias de investigación. Luego se seleccionaron los registros más destacados de cada clúster para una revisión de la evidencia. A continuación, se describen en detalle los procedimientos utilizados.

Búsqueda documental

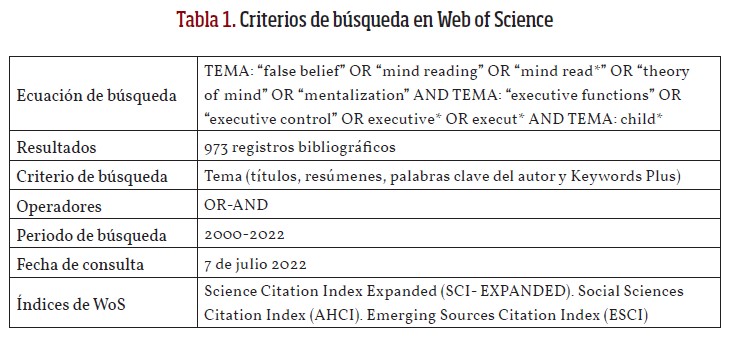

El primer procedimiento fue la búsqueda documental, la cual se realizó el 7 de julio de 2022 en la base de datos indexadas de Web of Science: WoS (ISI Web of Knowledge) (ver tabla 1). Según la literatura en bibliometría, las plataformas de investigación más grandes e influyentes en el mundo son Scopus y WoS, y el total de artículos ubicados en ambas son similares (Martín-Martín et al., 2018). Se eligió WoS porque alberga más de 100 millones de registros de 33 000 revistas y su interfaz de búsqueda es sencilla y fácil de manipular.

Mapeo científico

La ecuación de búsqueda generó 973 registros, los cuales se exportaron en formato txt. Así, el segundo procedimiento fue analizar los registros utilizando el paquete Bibliometrix de R Studio (Aria y Cuccurullo, 2017). Bibliometrix es una herramienta del ecosistema de R diseñada para el mapeo científico y el análisis cuantitativo de la producción científica en un campo de estudio específico (Aria y Cuccurullo, 2017). Se utilizó el archivo txt generado en Web of Science (WoS) para examinar la evolución de las publicaciones durante el periodo de búsqueda, los años de producción, las áreas de investigación, el número total de publicaciones, el índice h y las citas recibidas de autores y revistas más influyentes. Además, se analizó la estructura conceptual basada en las palabras clave de las publicaciones y las redes de co-citaciones entre autores en el ámbito científico.

Análisis de red de citaciones

En un tercer procedimiento se llevó a cabo un análisis de redes de citaciones para examinar la producción científica en el campo de estudio seleccionado. Los análisis que se basan en redes de citaciones se han vuelto una herramienta esencial en los estudios bibliométricos, ya que permiten visualizar y clasificar gráficamente la producción científica en diferentes tendencias en investigación (Duque y Duque-Oliva, 2022) y reducen los tiempos y sesgos en la selección de la literatura científica (Robledo et al., 2023.

A diferencia de la cienciometría tradicional, que se centra en el conteo de publicaciones y el impacto de estas a partir de métricas como las citaciones recibidas y el índice h, este método innovador utiliza la teoría de grafos. El análisis cienciométrico basado en la teoría de grafos permite mapear la producción científica en un campo de conocimiento y construir redes gráficas de citaciones (Hurtado- Marín et al., 2021). A partir de los registros de la ecuación de búsqueda y las referencias de cada uno se construyó una red en la que cada nodo representa un artículo, y las aristas que los conectan representan las citaciones o referencias entre ellos (Grisales et al., 2023). Esta estructura permite una comprensión más profunda de las interrelaciones y la influencia entre los diferentes trabajos científicos en un campo de estudio. Esta compleja red se puede segmentar en clústeres de nodos interconectados que son indicativos de tendencias específicas de investigación (Robledo et al. , 2023).

Para la creación y visualización de la red de citaciones se emplearon Sci2 tool (Sci2 Team, 2009) y Gephi (Bastian et al., 2009). Se llevó el archivo txt de la ecuación de búsqueda a Sci2 tool donde se creó la red con los registros de la ecuación de búsqueda y las referencias bibliográficas de cada registro. Se utilizó el algoritmo de Jaro-Wikker (Jaro, 1989) para eliminar las referencias no conectadas a la red y con una similitud mayor al 95 %, lo que es indicativo de registros duplicados. Después de este análisis, se utilizó Gephi para visualizar la red y aplicar algoritmos de segmentación.

Para identificar las principales tendencias en investigación sobre la ToM y el FE en niños, se aplicaron los indicadores de "In-degree" (grado de entrada), "Out-degree" (grado de salida) y "Betweenness" (intermediación) (Valencia et al., 2020). Estos indicadores permiten identificar los estudios clásicos más citados, los estudios actuales que citan los trabajos más influyentes, y aquellos estudios que tienen un rol de conectar el campo de estudio sobre la ToM y el FE en niños. Luego se aplicó el algoritmo Louvain de Blondel et al. (2008) y el indicador de Modularity Class (clase de modularidad) a la red final en Gephi. Esto permitió visualizar los diferentes grupos o clústeres de nodos densamente conectados a la red gráfica de citaciones, y de este modo identificar las tendencias de investigación (Duque y Duque-Oliva, 2022) (ver figura 4). Una vez identificados los clústeres de la red, se seleccionaron aquellos que representaron al menos el 10 % de grafo y se aplicaron criterios de elegibilidad para la revisión de la evidencia por cada clúster. Los resultados de este análisis, la visualización de los clústeres principales y el proceso de elegibilidad se muestran en el apartado de resultados bajo el título de "Análisis de red y revisión sistemática de los estudios más relevantes".

Es importante señalar que diversos investigadores han empleado estos procedimientos de análisis basados en redes de citaciones y coautorías para realizar revisiones de la literatura y disminuir los sesgos de selección y clasificación de la relevancia e impacto de los estudios al trabajar con grandes volúmenes de registros bibliográficos (Duque y Duque-Oliva, 2022; Correa y Gómez, 2021; Gómez y Correa, 2022; Grisales et al., 2023; Hurtado- Marin et al., 2021; Landínez et al., 2021, 2022a).

RESULTADOS

Mapeo científico

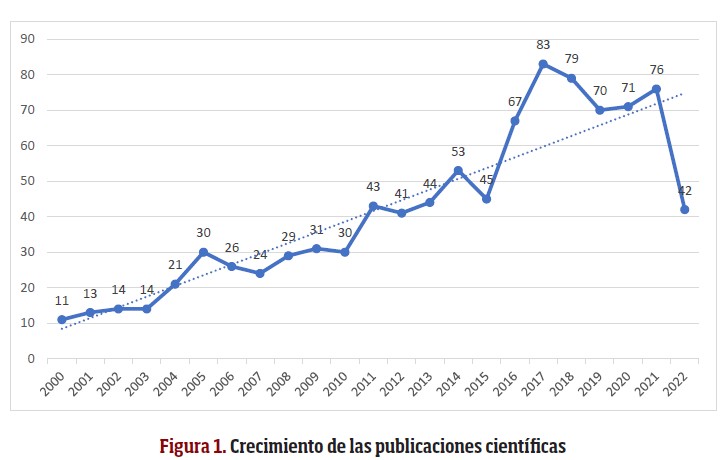

Se encontraron 973 registros bibliográficos acumulados entre los años 2000 y el primer semestre de 2022. De estos registros, 846 corresponden a artículos originales, 78 artículos de revisión, 16 artículos de acceso anticipado, y los registros restantes son capítulos de libro, resúmenes, reseñas de libro y material editorial. Se encontró que la producción científica tuvo un crecimiento del 9,64 % entre 2020 y 2021, y en lo corrido del primer semestre de 2022 reporta un crecimiento del 6,28 %.

Revistas con mayor número de publicaciones y citaciones

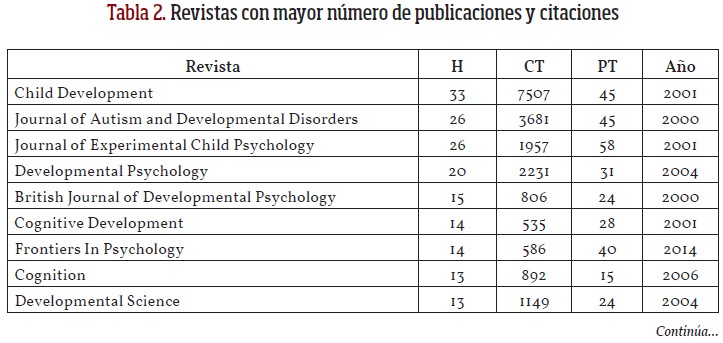

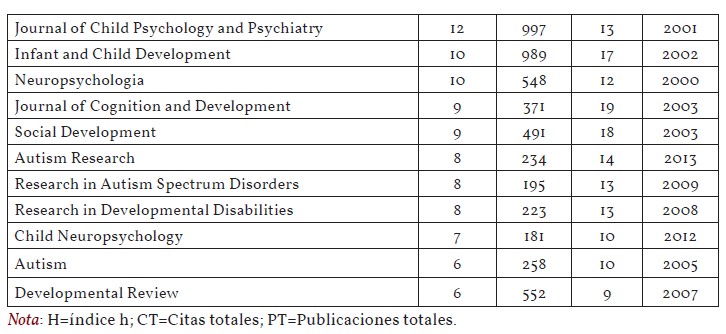

Los estudios sobre la ToM y el FE en niños se publicaron en 63 revistas académicas, de las cuales 111 publicaron entre 10 a 20 artículos, 7 entre 21 y 50 artículos y 1 revista ha publicado más de 50 artículos. Las 20 revistas más productivas en términos de artículos publicados e índice h representaron el 47 % del total de publicaciones. La revista Journal of Experimental Child Psychology reportó el mayor número de artículos publicados (n= 58) y los trabajos publicados en Child Development reportaron el mayor número de citaciones, seguido del Journal of Autism and Developmental Disorders (ver tabla 2).

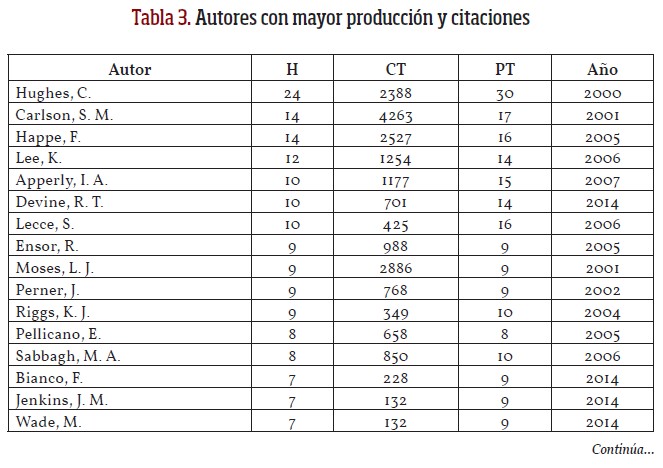

Autores con mayor producción científica y redes de colaboración

Dos mil quinientos setenta (2570) autores han participado en publicaciones sobre ToM y FE en niños. En promedio se reportaron 4 coautores por publicación, de los cuales el 24% de las publicaciones tuvieron coautorías internacionales. La tabla 3 muestra los 20 autores más productivos en la publicación de artículos sobre ToM y FE en niños. La investigadora Claire Hughes reportó el mayor número de publicaciones científicas. Las investigadas Stephanie M. Carlson, Francesca Happe, Claire Hughes y el investigador Louis J. Moses reportaron el mayor número de citas recibidas.

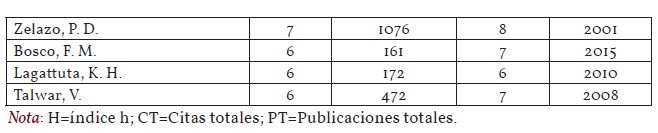

Se realizó un análisis de la estructura intelectual de los autores. La figura 2 muestra la red de los veinte autores más citados, en la cual sobresale autores altamente citados en estudios sobre la ToM y el FE en niños como lo son Stephanie M. Carlson, Claire Hughes, Henry M. Wellman, Josef Perner, Heinz Wimmer y Simon Baron-Cohen.

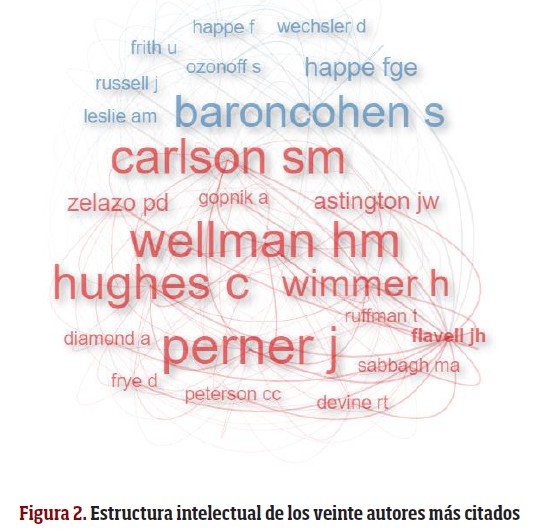

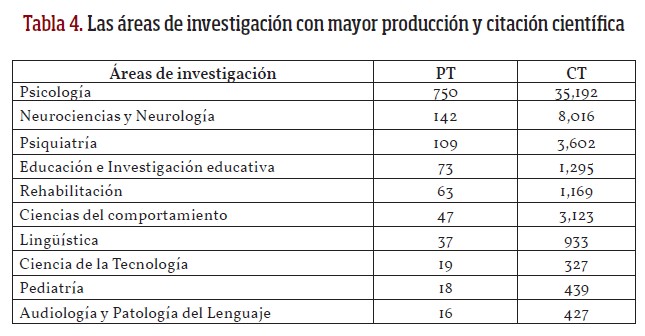

Áreas de investigación con mayor número de publicaciones y citaciones

El análisis por áreas de investigación evidenció que las disciplinas y especialidades de la psicología, las neurociencias, la neurología y la psiquiatría reportaron el mayor número de publicaciones y citaciones. En la tabla 4 se muestran las áreas de investigación que reportaron más de 10 publicaciones sobre ToM y el FE en niños (ver tabla 4).

Estructura conceptual de las publicaciones científicas

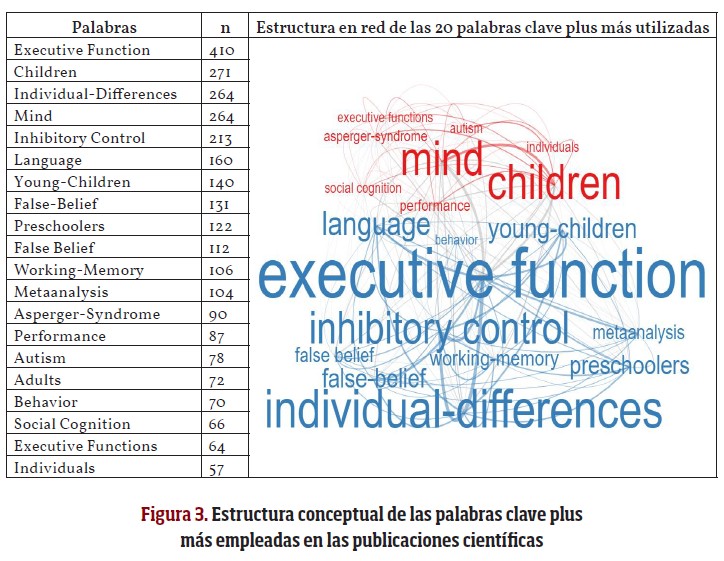

En la figura 3 se presentan las veinte palabras clave más utilizadas en las publicaciones científicas. Allí aparecen los términos más utilizados y la red de relaciones entre conceptos psicológicos empleados en las publicaciones científicas.

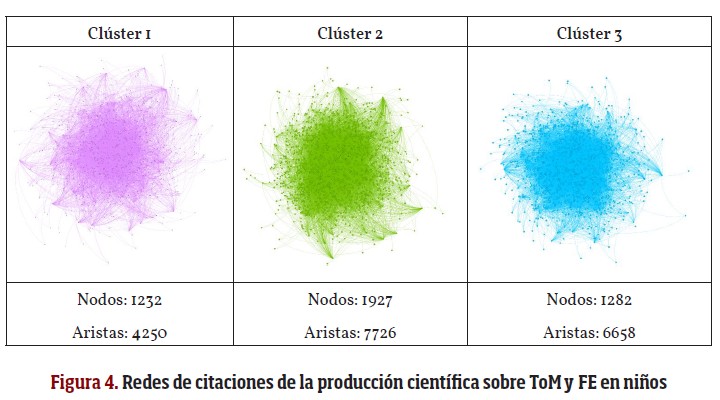

Análisis de red y revisión sistemática de los estudios más relevantes

La figura 4 muestra la red gráfica de citaciones respecto a la producción científica sobre la ToM y el FE en niños. Se encontró una estructura gráfica conformada por 18 648 nodos (artículos) y 45 489 aristas (citaciones), de la cual sobresalen tres clústeres dominantes, los cuales representaron el 75 % del total del grafo (n = 4.441). El indicador de modularidad acumulado fue de 0,481, lo que indica que las interrelaciones entre los clústeres seleccionados son significativas. Cada clúster representa el conjunto de registros bibliográficos conectados al campo o perspectiva de estudio. Los nodos (círculos) representan los artículos y las aristas entre ellos las citaciones.

El clúster de color morado se compone de estudios sobre la relación entre ToM y FE en niños con TDAH; el clúster de color verde de estudios sobre la relación entre ToM y FE en niños con TEA, y el clúster de color azul se orientó al estudio del efecto del FE, con especial interés por el control inhibitorio y la memoria de trabajo (MT), sobre la ToM en niños con un neurodesarrollo típico.

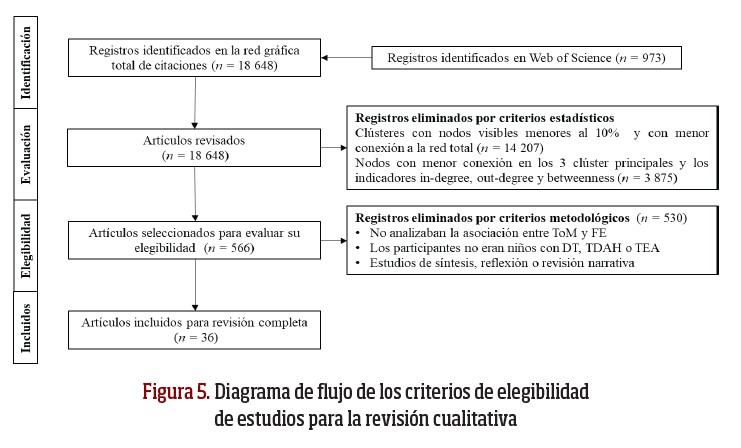

Para la revisión de literatura se emplearon los parámetros de la declaración PRISMA (Page et al., 2021) para la elegibilidad e inclusión de los artículos por cada clúster que formaron parte de esta revisión. Se evaluaron los registros de la red gráfica de citaciones y se incluyeron 12 estudios por cada uno de los tres clústeres más representativos, para un total de 36 estudios empíricos para la revisión cualitativa y análisis de la evidencia empírica. Los estudios que cumplieron los criterios de inclusión propuestos se organizaron y filtraron utilizando el diagrama de flujo PRISMA (Page et al., 2021) (ver figura 5).

Los criterios de elegibilidad fueron los siguientes:

Estadísticos

1. Artículos que presentaron una similitud menor al 95 % por medio del algoritmo de Jaro-Wikker (artículos no duplicados).

2. Clústeres que presentaron un total de nodos visibles igual o superior al 10 %.

3. Artículos que presentaron una mayor conexión y representatividad en cada clúster, el cual parte del análisis del recuento y relación de citaciones. Se utilizó Gephi para analizar el posicionamiento de las publicaciones en la red mediante el indicador Page Rank (Ding et al., 2009; Duque y Duque-Oliva, 2022; Page et al. , 1999), y el posicionamiento de los artículos en los indicadores de "In-degree" (grado de entrada), "Out-degree" (grado de salida) y "Betweenness" (intermediación) de los clústeres seleccionados (Valencia et al., 2020).

Metodológicos

4. Artículos empíricos cuantitativos con uso de diseños transversales o longitudinales, enfocados a la evaluación y análisis de la asociación entre ToM y FE en niños con TDAH (clúster 1), TEA (clúster 2) y DT (clúster 3).

5. Estudios que utilizaran tareas, pruebas o medidas de ToM y FE, sin excluir contextos o características de selección muestral.

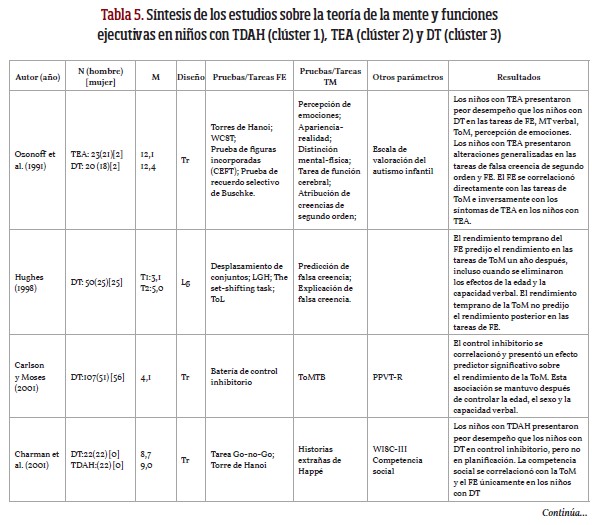

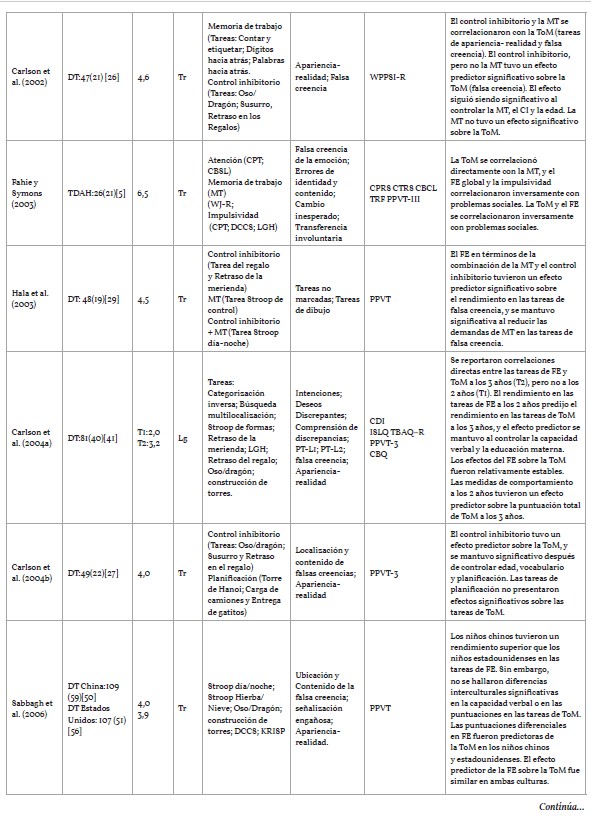

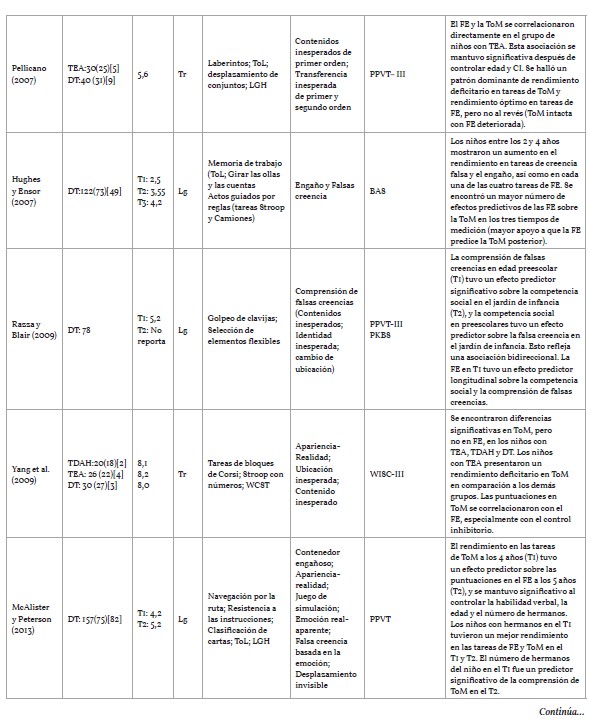

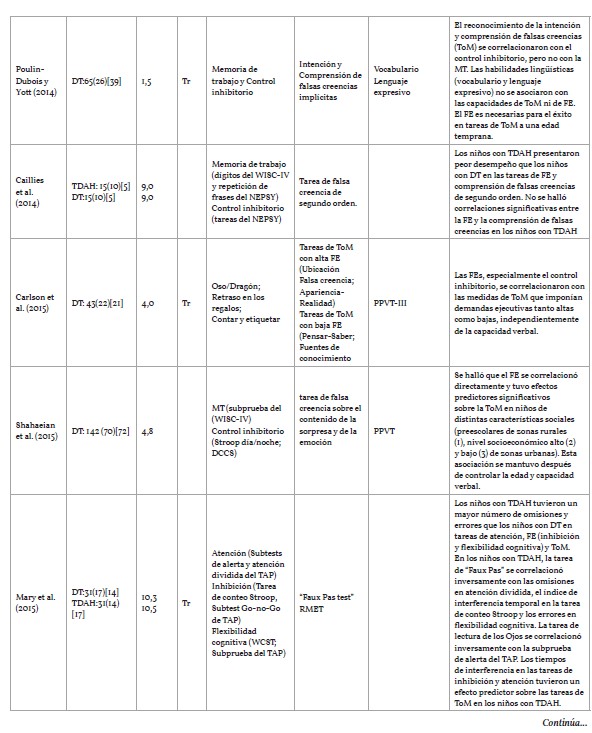

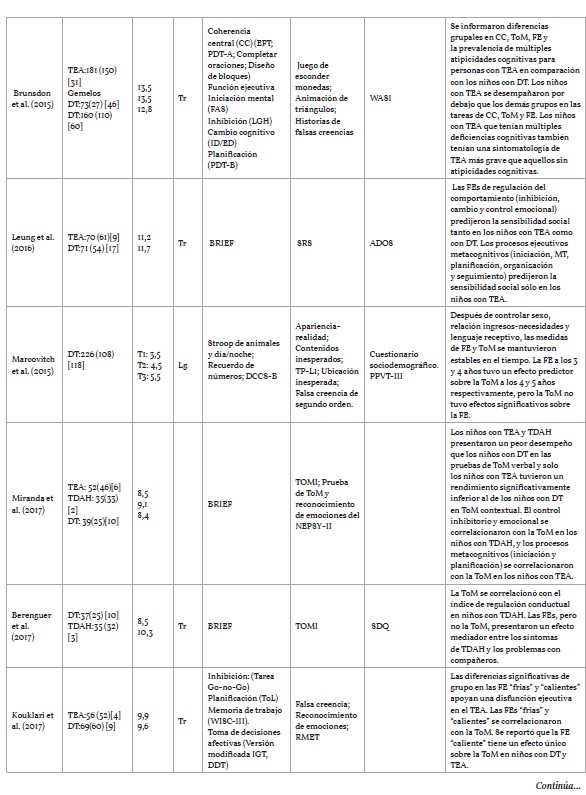

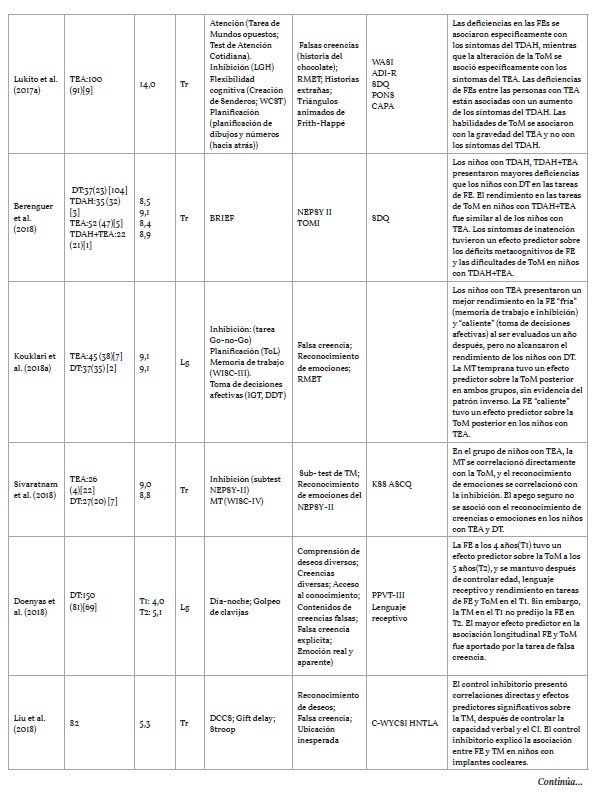

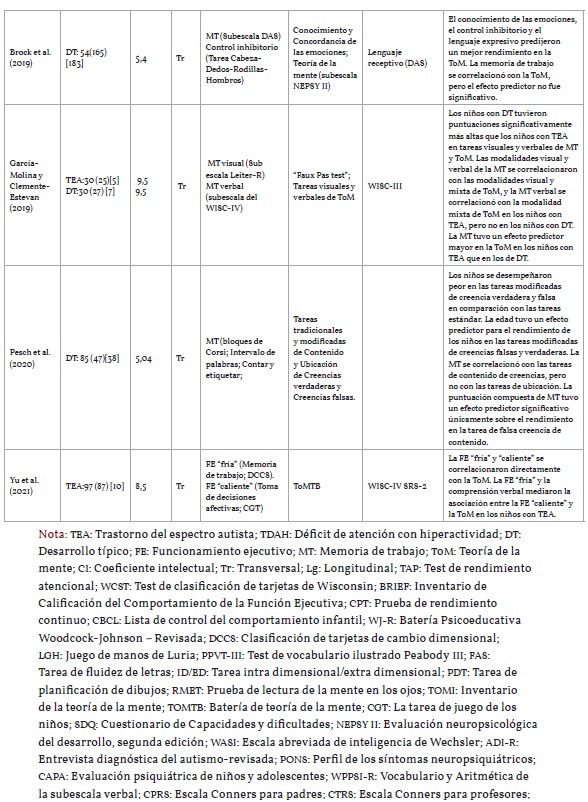

La tabla 5 muestra la síntesis de los estudios empíricos incluidos para la revisión documental sobre la asociación entre la ToM y FE en niños con TDAH (clúster 1), TEA (clúster 2) y DT (clúster 3).

DISCUSIÓN

Este es uno de los primeros estudios que buscó demostrar, conjuntamente, la relación entre ToM y FE en niños con diversas características del neurodesarrollo (TEA, TDAH y DT). El análisis de redes de citaciones mostró un crecimiento sistemático en el número de estudios que exploran las asociaciones entre ToM y FE en niños, especialmente en el campo de la psicología, las neurociencias, la neurología y la psiquiatría. También se evidenció un especial interés por el análisis de las diferencias en el neurodesarrollo típico y atípico (TDAH y TEA) respecto al desarrollo de la ToM y el FE, con debates aún vigentes y muchas aristas por explorar.

Se revisaron 36 estudios que cumplieron con los criterios de inclusión. Sin embargo, el debate con respecto a si los procesos ejecutivos son necesarios para entender los estados mentales de los demás, o si las habilidades en ToM son necesarias para tareas de flexibilidad cognitiva, o incluso si el FE y la ToM pueden ser considerados equivalentes aún existe.

Por lo anterior, se ha propuesto incluso una metodología para responder estos interrogantes por medio de estudios longitudinales. Por ejemplo, se ha propuesto: (a) aumentar los tamaños muestrales; (b) incluir muestras socioeconómicamente diversas; (c) controlar variables como el sexo; (d) evaluar las muestras en tres momentos, incluyendo dos evaluaciones longitudinales. De acuerdo con esta metodología, se ha reportado que el FE predice la ToM en niños entre 3 y 4 años y entre 4 y 5 años (Marcovitch et al., 2015). Sin embargo, la ToM no predice el FE en estas edades. Este patrón es consistente con estudios previos (Hughes y Ensor, 2007). Estos resultados también son una validación empírica de los hallazgos de un metaanálisis previo (Sai et al. , 2021), que apoya la hipótesis de que las habilidades de FE se desarrollan con anterioridad y son fundamentales para la comprensión de la ToM.

Así mismo, este debate y los hallazgos inconclusos han generado preguntas con respecto a la independencia o dependencia mutua entre el FE y la ToM. La discrepancia en los hallazgos se puede atribuir a la negligencia de muchos estudios a explorar variables como las dimensiones de la ToM o la relación diferencial entre la ToM y el FE con funciones frontales más generales como la inteligencia fluida. La relación entre el FE y la ToM es importante en patologías clínicas con alteración frontal en las que el síndrome disejecutivo se acompaña de síntomas conductuales o neuropsiquiátricos. Algunos autores han abordado este tema en el contexto del TDAH o el TEA, alteraciones del neurodesarrollo caracterizadas por déficits frontoparietales que ocasionan cambios en la conducta (Roca, 2016). Los autores utilizaron análisis de clusters (análisis de conglomerados) para evaluar los datos en grandes muestras de pacientes con TDAH o TEA, superando las limitaciones de estudios previos que utilizaron principalmente análisis de correlación binomiales y análisis de varianza de una vía. Los resultados sugieren que las medidas de FE -Test de clasificación de cartas de Wisconsin-, fluidez verbal y baterías de evaluación frontal fueron agrupados en un conglomerado distinto al test de falsas creencias que evalúa la ToM, dando un argumento a favor de la independencia entre la ToM y el FE.

Estos resultados están a favor de estudios previos que investigaron la relación diferencial entre la ToM y el FE con respecto a la inteligencia fluida (Carlson et al. , 2002). Se demostró que las medidas de FE dependen ampliamente de la inteligencia fluida, mientras que la prueba de falsas creencias no demostró esta dependencia.

En una segunda línea de exploración, los autores realizaron un análisis post hoc con el objetivo de investigar la relación entre FE y diferentes subcomponentes de la ToM. De acuerdo con los resultados, la ToM se puede entender como un constructo complejo dependiente de diferentes sustratos neuronales (Bertoux et al. , 2016). Esta segunda línea de trabajo representa una relación más compleja, dado que se encontró una combinación de conglomerados del FE y la ToM y no solamente conglomerados independientes como los reportados previamente. Aunque este análisis se realizó en un tamaño de muestra más pequeño, requiere que se explore con mayor profundidad la relación entre FE y los diferentes subcom-ponentes de la ToM (Roca, 2016).

Por otra parte, aunque los síntomas de TDAH se observan frecuentemente en pacientes con TEA, aún no se comprende con claridad esta asociación. Algunos estudios han explorado la relación entre alteraciones en el FE, ToM y rasgos de TEA y TDAH por medio de análisis de ecuaciones estructurales en muestras de niños con TEA. Los principales hallazgos reportan que a menor habilidad en FE, mayor es el número de síntomas relacionados con TDAH. Así mismo, se ha encontrado que las alteraciones en ToM están específicamente asociadas con síntomas de TEA. En conjunto, estos hallazgos muestran que los síntomas de TDAH y TEA en adolescentes con TEA son diferentes (Lukito et al. , 2017a, 2017b).

Los resultados que muestran que las alteraciones en el FE en sujetos con TEA están asociadas con un aumento de los síntomas de TDAH confirman hallazgos previos que encontraron un aumento en las dificultades en tareas de FE en niños con diagnostico dual de TEA y TDAH en comparación con niños con TEA solamente (Lukito et al., 2017b). Además, la asociación entre las alteraciones en el FE y un aumento en los síntomas de TDAH en muestras de niños con TEA es consistente con los hallazgos reportados en otras muestras con TDAH (Bora y Pantelis, 2016) y en la población general. Estos estudios tampoco han encontrado una asociación significativa entre las alteraciones de ToM y los síntomas de TDAH, lo cual es consistente con un metaanálisis que demostró que las dificultades en ToM están presentes en menor extensión en poblaciones con TDAH en comparación con TEA (Kasper et al., 2012). La relación entre el FE y los síntomas de TDAH podría explicar los hallazgos inconclusos con respecto a las alteraciones del FE en el TEA (Tureck et al., 2015) en la medida que las dificultades de FE probablemente se encuentran con mayor probabilidad en sujetos con TEA que también presentan TDAH.

Otros autores han reportado que las habilidades de mentalización están específicamente asociadas con la severidad del TEA y no con los síntomas de TDAH, lo cual es consistente con otros estudios previos (San José Cáceres et al., 2014) y apoya la hipótesis de que las alteraciones en ToM están relacionadas con síntomas de TEA. Sin embargo, estos resultados contrastan con algunos estudios que no logran reportar una asociación entre la ToM y conductas sociales en individuos con TEA (Pellicano, 2013), probablemente por la dependencia de estos estudios en medidas específicas como el test de falsas creencias, que no abarcaría los procesos perceptuales y sociocognitivos relacionados con ToM en su totalidad (Tager-Flusberg, 2007).

A diferencia de hallazgos previos que respaldan la asociación entre el desempeño en tareas de FE y síntomas de TEA, y específicamente entre flexibilidad cognitiva y síntomas de conducta repetitiva (Ames y White, 2011), no se han reportado asociaciones entre alteraciones del FE y rasgos de TEA. Pueden existir varias explicaciones sobre este hallazgo. Primero, ninguno de estos estudios previos tuvo en cuenta la asociación entre FE y TEA después de controlar estadísticamente las alteraciones en ToM. Por tal razón, la asociación entre FE y síntomas de TEA pudo haber sido reportada, dado que la covariación entre ToM y TEA o entre FE y los síntomas de TDAH no se tuvo en cuenta. En este sentido, varios estudios que reportaron la asociación entre alteraciones del FE y síntomas de TEA analizaron esta relación de manera separada lo cual permite abarcar varios aspectos del FE.

Finalmente, varios modelos proponen que hay tres habilidades cognitivas que pueden explicar la relación entre la ToM y el FE y así mismo la superposición funcional: las habilidades del lenguaje, la consciencia y las representaciones secundarias. Para la ToM, los sistemas de comunicación promueven la internalización de múltiples perspectivas, lo cual se confirma en las interacciones sociales, facilitando la representación de los estados mentales de los demás (Fernyhough, 2008) . En el caso del FE, el lenguaje puede reforzar la habilidad de los niños de controlar pensamientos y conductas al internalizar palabras, gestos, o claves semióticas que se han utilizado para regular la conducta del niño o que el niño ha utilizado para influir en la conducta de otros (Fernyhough, 2008).

Desde esta perspectiva, el lenguaje facilita la representación verbal y el razonamiento acerca de los estados mentales requeridos para la ToM, así como la capacidad de auto-regulación verbal y auto-monitoreo que tipifica el FE (Müller et al.,2009) . Las habilidades del lenguaje están respaldadas por un mecanismo neuronal que involucra el surco temporo-parietal (Perner y Aichhorn, 2008). Por tal razón, la relación entre el lenguaje y la TOM/FE no está impulsada solamente por tareas determinadas (alta demanda del lenguaje). Es probable que el lenguaje juegue un rol funcional en el desarrollo de la ToM y el FE. En este sentido, los circuitos que apoyan el lenguaje nutren las redes que apoyan la ToM y el FE.

Otro proceso básico que es compartido por la ToM y el FE, y que explica esta superposición, es la conciencia. Con respecto a la ToM, ser consciente del propio cuerpo, pensamientos y experiencias es una condición fundamental para diferenciarse de los demás, y así poder saber cuál es el propio estado mental y cuál es el de los demás. En relación con el FE, la capacidad para controlar o inhibir pensamientos y conductas recae sobre la capacidad de entender que uno es capaz de ejercer esta clase de control (Lang y Perner, 2002). De hecho, un metaanálisis reciente de estudios con resonancia magnética funcional encontró que el auto-reconocimiento y la comprensión de las falsas creencias comparten regiones en la corteza prefrontal medial (CPFm) (van Veluw y Chance, 2014). Como se ha sugerido en otros estudios, la CPFm podría ser una región no especifica que respalde la ToM y el FE. Por tal razón, la consciencia podría ser un proceso que apoye la ToM y el FE y explica parcialmente esta superposición neuronal y conductual.

El tercer proceso que explica la relación entre la ToM y el FE es la representación secundaria. Este proceso precede la capacidad de meta-representación, que es fundamental para el razonamiento de las propias creencias y para la ToM, pero es posterior a la representación primaria, en la que los niños representan el mundo en sentido literal estricto (Whiten y Suddendorf, 2001). La representación secundaria surge a los 2 años, en los que los niños consideran múltiples modelos mentales de manera simultánea. Por tal razón, la capacidad de mantener mentalmente dos representaciones (posiblemente en conflicto) del mundo permite habilidades como la cooperación, empatía y atención simultanea (Wade et al. , 2018). Dado lo anterior, la capacidad de representar las intenciones de sí mismo y de los demás es un punto a tener en cuenta en estudios posteriores (Wade et al. ,2018).

Los estudios en neuroimágenes que han evaluado la representación secundaria son escasos y por lo general se confunden con la noción de meta-representación. Sin embargo, algunos autores (Critchley et al. , 2004) han sugerido que la representación secundaria tiene como sustrato neuroanatómico la CPF y las cortezas cinguladas con un papel fundamental de la CPFm (Amodio y Frith, 2006). La consciencia y la representación secundaria también están relacionadas con el concepto de agencia - la experiencia de sí mismo como el generador de pensamientos y conductas. Con este nivel de comprensión, los niños pueden comenzar a diferenciarse de los demás y por extensión comenzar a representar múltiples representaciones mentales de manera simultánea, en la medida que también comprenden los efectos causales de los estados mentales en la conducta.

Conclusión y perspectivas futuras de investigaciones

Este estudio resalta la importancia de considerar la naturaleza multidimensional del FE, con el objetivo de tener una mejor comprensión de su relación con la ToM. En este sentido, se ha logrado demostrar que en población infantil la memoria de trabajo es un soporte del control inhibitorio, dado que para saber qué es lo adecuado, relevante, o incluso, la información que se debe inhibir en la ejecución de una tarea, el niño debe ser capaz de mantener una meta/objetivo en mente. Al concentrarse especialmente en esta información, aumenta la probabilidad de que esta guíe la conducta y disminuya la probabilidad de un error inhibitorio (emitir una respuesta cuando debió haber sido inhibida). Por ejemplo, para que un niño recuerde con mayor facilidad una instrucción sería útil generar estudios que utilicen claves visuales, lo cual puede predecir un mejor desempeño en tareas de control inhibitorio.

Por otra parte, el control inhibitorio también es un sostén de la memoria de trabajo. Para poder encontrar la relación entre un conjunto de hechos o ideas, un niño debe ser capaz de evitar enfocarse exclusivamente en una sola idea, y lograr recombinar estas ideas y hechos de manera creativa con el objetivo de no repetir patrones repetitivos de pensamiento. Lo anterior requiere inhibir distracciones internas y externas. Cuando este mecanismo inhibitorio falla, se podría reportar que el niño se encuentra en un estado de mente errante o ensoñación excesiva. Por ejemplo, un niño que lee un párrafo y de repente se da cuenta de que no recuerda nada porque mentalmente imaginaba o pensaba en otras cosas. Dado lo anterior, sería útil reportar la incidencia y prevalencia de fenómenos de ensoñación excesiva en población infantil y relacionarlo con desempeño en tareas de FE y ToM con el propósito de generar estrategias de intervención que mejoren tanto calidad de vida como desempeño académico.

Otra forma en que el control inhibitorio aporta a la memoria de trabajo es permitiendo que el espacio de trabajo mental no se sobresature por medio de la supresión de pensamientos innecesarios (retirando información irrelevante de la memoria de trabajo). En este sentido, son necesarios estudios que promuevan el entrenamiento cognitivo computarizado de memoria de trabajo que permitan ejercitar actividades de control atencional, inhibitorio, almacenamiento verbal, repaso articulatorio y almacenamiento visoespacial que mejoren el rendimiento en actividades de la vida diaria de población infantil (Landínez et al. , 2022b).

Finalmente, otra función ejecutiva que respalda y se relaciona con la ToM es la flexibilidad cognitiva. Uno de los mecanismos fundamentales de la flexibilidad cognitiva es ser capaz de cambiar de perspectiva espacial o interpersonalmente (ver las cosas desde el punto de vista del otro). Para poder cambiar una perspectiva, es necesario inhibir puntos de vista previos para poder cargarlos en la memoria de trabajo y activar una nueva perspectiva. Un aspecto adicional de la flexibilidad cognitiva es ser lo suficientemente flexible para adaptarse a un entorno demandante para admitir que se tomó una mala decisión y cambiar de estrategia. Estudios que se enfoquen en la descripción del desempeño en tareas de flexibilidad cognitiva en niños con TDAH permitirán comprender los mecanismos de adaptación a condiciones y contextos inesperados.

Conflicto de interés

Los autores declaran no tener ningún conflicto de interés.

Financiación

Este estudio fue financiado por la Universidad Católica Luis Amigó, Medellín (Colombia). Representa un análisis ampliado de la literatura derivado del trabajo de Gómez-Tabares (2022), el cual se centró en la evidencia empírica e implicaciones teóricas sobre el efecto de la función ejecutiva en la teoría de la mente.

REFERENCIAS

Aria, M. y Cuccurullo, C. (2017). bibliometrix: An R-tool for comprehensive science mapping analysis. Journal of Informetrics, 11(4), 959-975. https://doi.org/10.1016/j.joi.2017.08.007

Ames, C. S. y White, S. J. (2011). Brief Report: Are ADHD Traits Dissociable from the Autistic Profile? Links Between Cognition and Behaviour. Journal of Autism and Developmental Disorders, 41(3), 357-363. https://doi.org/10.1007/s10803-010-1049-0

Amodio, D. M. y Frith, C. D. (2006). Meeting of minds: the medial frontal cortex and social cognition. Nature Reviews Neuroscience, 7(4), 268-277. https://doi.org/10.1038/nrn1884

Austin, G., Bondü, R. y Elsner, B. (2020). Executive Function, Theory of Mind, and Conduct-Problem Symptoms in Middle Childhood. Frontiers in Psychology, 11. ht-tps://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00539

Barkley, R. A. , Murphy, K. y Kwasnik, D. (1996). Psychological adjustment and adaptive impairments in young adults with ADHD. Journal of Attention Disorders, 41-54. https://doi.org/10.1177/108705479600100104

Bastian, M., Heymann, S. y Jacomy, M. (2009). Gephi: An Open Source Software for Exploring and Manipulating Networks. International AAAI Conference on Weblogs and Social Media. https://gephi.org/publications/gephi-bastian-feb09.pdf

*Berenguer, C., Roselló, B., Baixauli, I., García, R., Colomer, C. y Miranda, A. (2017). ADHD symptoms and peer problems: Mediation of executive function and theory of mind. Psicothema, 29(4), 514-517. https://doi.org/10.7334/psicothema2016.376

*Berenguer, C., Roselló, B., Colomer, C., Baixauli, I. y Miranda, A. (2018). Children with autism and attention deficit hyperactivity disorder. Relationships between symptoms and executive function, theory of mind, and behavioral problems. Research in Developmental Disabilities, 83, 260-269. https://doi.org/10.1016/j.ridd.2018.10.001

Bertoux, M., O'Callaghan, C., Dubois, B. y Hornberger, M. (2016). In two minds: executive functioning versus theory of mind in behavioural variant frontotemporal dementia. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 87(3), 231-234. https://doi.org/10.1136/jnnp-2015-311643

Blondel, V., Guillaume, J. P., Lambiotte, R. y Lefebvre, E. (2008). Fast unfolding of communities in large networks. Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment, 10, 1000. http://dx.doi.org/10.1088/1742-5468/2008/10/P10008

Bora, E. y Pantelis, C. (2016). Meta-analysis of social cognition in attention-deficit/hype-ractivity disorder (ADHD): comparison with healthy controls and autistic spectrum disorder. Psychological Medicine, 46(4), 699-716. https://doi.org/10.1017/S0033291715002573

*Brock, L. L., Kim, H., Gutshall, C. C. y Grissmer, D. W. (2019). The development of theory of mind: predictors and moderators of improvement in kindergarten. Early Child Development and Care, 189(12), 1914-1924. https://doi.org/10.1080/03004430.2017.1423481

*Brunsdon, V. E. A., Colvert, E., Ames, C., Garnett, T., Gillan, N., Hallett, V., ... Happé, F. (2015). Exploring the cognitive features in children with autism spectrum disorder, their co-twins, and typically developing children within a population-based sample. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 56, 893-902. https://doi.org/10.1111/jcpp.12362

Buitelaar, J. K., Van Der Wees, M., Swaab-Barneveld, H. y Van Der Gaag, R. J. (1999). Theory of mind and emotion-recognition functioning in autistic spectrum disorders and in psychiatric control and normal children. Development and Psy-chopathology, 11(1), 39-58. https://doi.org/10.1017/S0954579499001947

*Carlson, S. M. y Moses, L. J. (2001). Individual differences in inhibitory control and children's theory of mind. Child Development, 72(4), 1032-1053. https://doi.org/10.1111/1467-8624.00333

*Carlson, S., Moses, L. y Breton, C. (2002). How specific is the relation between executive function and theory of mind? Contributions of inhibitory control and working memory. Infant and Child Development, 11, 73-92. https://doi.org/10.1002/icd.298

*Carlson, S. M., Mandell, D. J. y Williams, L. (2004a). Executive Function and Theory of Mind: Stability and Prediction From Ages 2 to 3. Developmental Psychology, 40(6), 1105-1122. https://doi.org/10.1037/0012-1649.40.6.1105

*Carlson, S. M., Moses, L. J. y Claxton, L. J. (2004b). Individual differences in executive functioning and theory of mind: An investigation of inhibitory control and planning ability. Journal of Experimental Child Psychology, 87(4), 299-319. https://doi.org/10.1016/j.jecp.2004.01.002

*Carlson, S. M., Claxton, L. J. y Moses, L. J. (2015). The Relation Between Executive Function and Theory of Mind is More Than Skin Deep. Journal of Cognition and Development, 16(1), 186-197. https://doi.org/10.1080/15248372.2013.824883

*Caillies, S., Bertot, V., Motte, J., Raynaud, C. y Abely, M. (2014). Social cognition in ADHD: Irony understanding and recursive theory of mind. Research in Developmental Disabilities, 35(1), 3191-3198. https://doi.org/10.1016/j.ridd.2014.08.002

*Charman, T., Carroll, F. y Sturge, C. (2001). Theory of mind, executive function and social competence in boys with ADHD. Emotional and Behavioural Difficulties, 6(1), 31-49. https://doi.org/10.1080/13632750100507654

Correa, M. C. y Gómez, A. S. (2021). Evolución de la investigación sobre la cognición canina. Una revisión sistemática utilizando la teoría de grafos. Revista Argentina de Ciencias del Comportamiento, 13(3), 1-18. https://doi.org/10.32348/1852.4206.v13.n3.27516.

Critchley, H. D., Wiens, S., Rotshtein, P., Öhman, A. y Dolan, R. J. (2004). Neural systems supporting interoceptive awareness. Nature Neuroscience, 7(2), 189-195. ht-tps://doi.org/10.1038/nn1176

di Tella, M., Ardito, R. B., Dutto, F. y Adenzato, M. (2020). On the (lack of) association between theory of mind and executive functions: a study in a non-clinical adult sample. Scientific Reports, 10(1), 17283. https://doi.org/10.1038/s41598-020-74476-0

Ding, Y., Yan, E., Frazho, A. y Caverlee, J. (2009). PageRank for ranking authors in co-citation networks. Journal of the American Society for Information Science, 60 (11), 2229-2243. https://doi.org/10.1002/asi.21171

*Doenyas, C., Yavuz, H. M. y Selcuk, B. (2018). Not just a sum of its parts: How tasks of the theory of mind scale relate to executive function across time. Journal of Experimental Child Psychology, 166, 485-501. https://doi.org/10.1016/j.jecp.2017.09.014

Duque, P. y Duque Oliva, E. J. (2022). Tendencias emergentes en la literatura sobre el compromiso del cliente: un análisis bibliométrico. Estudios Gerenciales, 38 (162), 120-132. https://doi.org/10.18046/j.estger.2022.162.4528

*Fahie, C. M. y Symons, D. K. (2003). Executive functioning and theory of mind in children clinically referred for attention and behavior problems. Applied Developmental Psychology, 24, 51-73. https://doi.org/10.1016/S0193-3973(03)00024-8

Fernyhough, C. (2008). Getting Vygotskian about theory of mind: Mediation, dialogue, and the development of social understanding. Developmental Review, 28(2), 225262. https://doi.org/10.1016/j.dr.2007.03.001

Fujita, N. , Devine, R. T. y Hughes, C. (2022). Theory of mind and executive function in early childhood: A cross-cultural investigation. Cognitive Development, 61, 101150. https://doi.org/10.1016/j.cogdev.2021.101150

*García-Molina, I. y Clemente-Estevan, R. A. (2019). Autism and Faux Pas. Influences of Presentation Modality and Working Memory. The Spanish Journal of Psychology, 22. https://doi.org/10.1017/sjp.2019.13

Glenwright, M. , Scott, R. M. , Bilevicius, E. , Pronovost, M. y Hanlon-Dearman, A. (2021). Children With Autism Spectrum Disorder Can Attribute False Beliefs in a Spontaneous-Response Preferential-Looking Task. Frontiers in Communication, 6. https://doi.org/10.3389/fcomm.2021.669985

Gôkçen, E., Frederickson, N. y Petrides, K.V. (2016). Theory of Mind and Executive Control Deficits in Typically Developing Adults and Adolescents with High Levels of Autism Traits. Journal of Autism and Developmental Disorders, 46(6), 2072-2087. https://doi.org/10.1007/s10803-016-2735-3

Gómez, A. S. y Correa, M. C. (2022). La asociación entre acoso y ciberacoso escolar y el efecto predictor de la desconexión moral: una revisión bibliométrica basada en la teoría de grafos. Educación XX1, 25(1), 273-308. https://doi.org/10.5944/educXX1.29995

Gómez Tabares, A. S. (2022). Two systems of mind reading? A critical analysis of the two-systems theory. Theoria. Revista de Teoria, Historiay Fundamentos de la Ciencia, 37(3), 33!-355. https://doi.org/10.1387/theoria.23235

Grisales, A. M., Robledo, S. y Zuluaga, M. (2023). Topic modeling: Perspectives from a literature review. IEEE access: practical innovations, open solutions, 11, 4066-4078. https://doi.org/10.1109/access.2022.3232939

Hoyo, Á., Rueda, M. R. y Rodríguez-Bailón, R. (2019). Children's Individual Differences in Executive Function and Theory of Mind in Relation to Prejudice Toward Social Minorities. Frontiers in Psychology, 10. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02293

*Hala, S., Hug, S.y Henderson, A. (2003). Executive Function and False-Belief Understanding in Preschool Children: Two Tasks Are Harder Than One. Journal of Cognition and Development, 4(3), 275-298. https://doi.org/10.1207/s15327647jcd0403_03

*Hughes, C. (1998). Finding your marbles: Does preschoolers' strategic behavior predict later understanding of mind? Developmental Psychology, 34, 1326-1339. http://doi.org/10.1037/0012-1649.34.6.1326

*Hughes, C. y Ensor, R. (2007). Executive function and theory of mind: Predictive relations from ages 2 to 4. Developmental Psychology, 43(6), 1447-1459. http://doi.org/10.1037/0012-1649.43.6.1447

Hurtado-Marín, V. A., Agudelo-Giraldo, J. D., Robledo, S. y Restrepo-Parra, E. (2021). Analysis of dynamic networks based on the Ising model for the case of study of co-authorship of scientific articles. Scientific Reports, 11(1). https://doi.org/10.1038/s41598-021-85041-8

Jaro, M. A. (1989). Advances in Record-Linkage Methodology as Applied to Matching the 1985 Census of Tampa, Florida. Journal of the American Statistical Association, 84(406), 414-420. https://doi.org/10.2307/2289924

Kasper, L. J., Alderson, R. M. y Hudec, K. L. (2012). Moderators of working memory deficits in children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD): A meta-analytic review. Clinical Psychology Review, 32(7), 605-617. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2012.07.001

*Kouklari, E. C., Thompson, T., Monks, C. P. y Tsermentseli, S. (2017). Hot and cool executive function and its relation to theory of mind in children with and without autism spectrum disorder. Journal of Cognition and Development, 18, 399-418. https://doi.org/10.1080/15248372.2017.1339708

*Kouklari, E. C., Tsermentseli, S. y Monks, C. P. (2018a). Developmental trends of hot and cool executive function in schoolaged children with and without autism spectrum disorder: Links with theory of mind. Development and Psychopa-thology, 31, 541-556. https://doi.org/10.1017/S0954579418000081

Kouklari, E.-C., Tsermentseli, S. y Auyeung, B. (2018b). Executive function predicts theory of mind but not social verbal communication in school-aged children with autism spectrum disorder. Research in Developmental Disabilities, 76, 12-24. https://doi.org/10.1016/j.ridd.2018.02.015

Landínez, D. A., Montoya, D. A. y Gómez, A. S. (2021). Conectividad funcional y memoria de trabajo: una revisión sistemática. Tesis Psicológica, 16(1), 1-31. https://doi.org/10.37511/tesis.v16n1a4

Landínez, D. A. , Arias, J. F. y Gómez, A. S. (2022a). Executive Dysfunction in Adolescent with Obesity: A Systematic Review. Psykhe, 31(1). https://doi.org/10.7764/psykhe.2020.21727

Landínez-Martínez, D. A., Quintero-López, C. y Gil-Vera, V. D. (2022b). Working Memory Training in children with attention deficit hyperactivity disorder: A systematic review. Revista de Psicología Clínica Con Niños y Adolescentes, 9(3), 1-11. https://doi.org/10.21134/rpcna.2022.09.3.7

Lang, B. y Perner, J. (2002). Understanding of intention and false belief and the development of self-control. British Journal of Developmental Psychology, 20(1), 67-76. https://doi.org/10.1348/026151002166325

Lavigne, R. , González-Cuenca, A. , Romero-González, M. y Sánchez, M. (2020). Theory of Mind in ADHD. A Proposal to Improve Working Memory through the Stimulation of the Theory of Mind. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(24), 9286. https://doi.org/10.3390/ijerph17249286

Liu, M., Wu, L., Wu, W., Li, G., Cai, T. y Liu, J. (2018). The relationships among verbal ability, executive function, and theory of mind in young children with cochlear implants. International Journal of Audiology, 57(12), 875-882. https://doi.org/10.1080/14992027.2018.1498982

*Lukito, S., Jones, C. R. G., Pickles, A., Baird, G., Happé, F., Charman, T. y Simonoff, E. (2017a). Specificity of executive function and theory of mind performance in relation to attention-deficit/hyperactivity symptoms in autism spectrum disorders. Molecular Autism, 8(1), 60. https://doi.org/10.1186/s13229-017-0177-1

Lukito, S., Jones, C. R. G., Pickles, A., Baird, G., Happé, F., Charman, T. y Simonoff, E. (2017b). Specificity of executive function and theory of mind performance in relation to attention-deficit/hyperactivity symptoms in autism spectrum disorders. Molecular Autism, 8(1), 60. https://doi.org/10.1186/s13229-017-0177-1

*Mc Alister, A. R. y Peterson, C. C. (2013). Siblings, Theory of Mind, and Executive Functioning in Children Aged 3-6 Years: New Longitudinal Evidence. Child Development, 84(4), 1442-1458. https://doi.org/10.1111/cdev.12043

*Marcovitch, S., O'brien, M., Calkins, S. D., Leerkes, E. M., Weaver, J. M. y Levine, D. W. (2015). A longitudinal assessment of the relation between executive function and theory of mind at 3, 4, and 5 years. Cognitive Development, 33, 40-55. https://doi.org/10.1016/j.cogdev.2014.07.001

Martín-Martín, A., Orduna-Malea, E., Thelwall, M. y Delgado López-Cózar, E. (2018). Google Scholar, Web of Science, and Scopus: A systematic comparison of citations in 252 subject categories. Journal of Informetrics, 12(4), H60-H77. https://doi.org/10.1016/j.joi.2018.09.002

*Mary, A., Slama, H., Mousty, P., Massat, I., Capiau, T., Drabs, V. y Peigneux, P. (2015). Executive and attentional contributions to theory of mind deficit in attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD). Child Neuropsychology, 22, 345-365. https://doi.org/10.1080/09297049.2015.1012491

*Miranda, A., Berenguer, C., Roselló, B., Baixauli, I. y Colomer, C. (2017). Social cognition in children with high-functioning autism spectrum disorder and attention-deficit/hyperactivity disorder. Associations with executive functions. Frontiers in Psychology, 8(i035). https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01035

Miyake, A. y Friedman, N. P. (2012). The nature and organization of individual differences in executive functions: Four general conclusions. Current Directions in Psychological Science. https://doi.org/10.1177/0963721411429458

Müller, U., Jacques, S., Brocki, K. y Zelazo, P. D. (2009). The Executive Functions of Language in Preschool Children. In Private Speech, Executive Functioning, and the Development of Verbal Self-Regulation (pp. 53-68). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511581533.005

Özbaran, B., Kalyoncu, T. y Köse, S. (20i8). Theory of mind and emotion regulation difficulties in children with ADHD. Psychiatry Research, 270, ii7-i22. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2018.09.034

*Ozonoff, S., Pennington, B. y Rogers, S. (1991). Executive Function Deficits in High-Functioning Autistic Individuals: Relationship to Theory of Mind. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 32(7), i08i-ii05. https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.1991.tb00351.x

Page, L. , Brin, S. , Motwani, R. y Winograd, T. (i999). The Page Rank Citation Ranking: Bringing order to the web. http://ilpubs.stanford.edu:8090/422/1/1999-66.pdf

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M. , Hróbjartsson, A. , Lalu, M. M. , Li, T. , Loder, E. W. , Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. BMJ (Clinical Research Ed.), n7i. https://doi.org/10.1136/bmj.n71

Pasqualotto, A., Mazzoni, N., Bentenuto, A., Mulè, A., Benso, F. y Venuti, P. (2021). Effects of Cognitive Training Programs on Executive Function in Children and Adolescents with Autism Spectrum Disorder: A Systematic Review. Brain Sciences, 11(i0), i280. https://doi.org/10.3390/brainsci11101280

*Pesch, A., Semenov, A. D. y Carlson. S. M. (2020). The Path to Fully Representational Theory of Mind: Conceptual, Executive, and Pragmatic Challenges. Frontiers in Psychology, 11, 581117. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.581117

*Pellicano, E. (2007). Links between theory of mind and executive function in young children with autism: Clues to developmental primacy. Developmental Psychology, 43(4), 974-990. https://doi.org/10.1037/0012-1649.43.4.974

Pellicano, E. (20i3). Testing the Predictive Power of Cognitive Atypicalities in Autistic Children: Evidence from a 3-Year Follow-Up Study. Autism Research, 6(4), 258267. https://doi.org/10.1002/aur.1286

Perner, J. y Aichhorn, M. (2008). Theory of mind, language and the temporoparie-tal junction mystery. Trends in Cognitive Sciences, 12(4), i23-i26. https://doi.org/10.1016/j.tics.2008.02.001

*Poulin-Dubois, D. y Yott, J. (2014). Fonctions exécutives et théorie de l'esprit chez le jeune enfant : une relation réciproque ? Psychologie Française, 59(i), 59-69. https://doi.org/10.1016/j.psfr.2013.11.002

*Razza, R. A. y Blair, C. (2009). Associations among false-belief understanding, executive function, and social competence: A longitudinal analysis. Journal of Applied Developmental Psychology, 30(3), 332-343. https://doi.org/10.1016/j.appdev.2008.12.020

Robledo, S., Duque, P., & Aguirre, A. M. G. (2023). Word of Mouth Marketing: A Scien-tometric Analysis. Journal of Scientometric Research, 11(3), 436-446. https://doi.org/10.5530/jscires.11.3.47

Roca, M. (2016). The relationship between Executive Functions and Theory of Mind: a Long and Winding Road. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 87(3), 229-229. https://doi.org/10.1136/jnnp-2015-312568

*Sabbagh, M. A., Xu, F., Carlson, S. M., Moses, L. J. y Lee, K. (2006). The Development of Executive Functioning and Theory of Mind. A Comparison of Chinese and U.S. Preschoolers. Psychological Science, 17(i), 74-81. https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2005.01667.x

Sai, L., Shang, S., Tay, C., Liu, X., Sheng, T., Fu, G., Ding, X. P. y Lee, K. (202i). Theory of mind, executive function, and lying in children: a meta-analysis. Developmental Science, 24(5). https://doi.org/10.1111/desc.13096

San José Cáceres, A., Keren, N., Booth, R. y Happé, F. (20i4). Assessing Theory of Mind Nonverbally in Those With Intellectual Disability and ASD: The Penny Hiding Game. Autism Research, 7(5), 608-616. https://doi.org/10.1002/aur.1405

Sci2 Team. (2009). Science of science (Sci2) tool. Indiana University and SciTech Strategies

*Shahaeian, A., Henry, J. D., Razmjoee, M., Teymoori, A. y Wang, C. (2015). Towards a better understanding of the relationship between executive control and theory of mind: an intra-cultural comparison of three diverse samples. Developmental Science, 18(5), 671-685. https://doi.org/10.1111/desc.12243

*Sivaratnam, C., Newman, L. y Rinehart, N. (2018). Emotion-recognition and theory of mind in high-functioning children with ASD: Relationships with attachment security and executive functioning. Research in Autism Spectrum Disorders, 53, 31-40. https://doi.org/10.1016/j.rasd.2018.05.005

Tager-Flusberg, H. (2007). Evaluating the Theory-of-Mind Hypothesis of Autism. Current Directions in Psychological Science, 16(6), 3ii-3i5. https://doi.org/10.1111/j.1467-8721.2007.00527.x

Tureck, K., Matson, J. L., Cervantes, P. y Turygin, N. (2015). Autism severity as a predictor of inattention and impulsivity in toddlers. Developmental Neurorehabilitation, 18(5), 285-289. https://doi.org/10.3109/17518423.2013.807884

Valencia, D. S., Robledo, S., Pinilla, R., Duque. N. D. y Olivar, G. (2020). SAP Algorithm for Citation Analysis: An improvement to Tree of Science. Ingeniería e Investigación, 40(1), 45-49. https://doi.org/10.15446/ing.investig.v40n1.77718

van Veluw, S. J. y Chance, S. A. (2014). Differentiating between self and others: an ALE meta-analysis of fMRI studies of self-recognition and theory of mind. Brain Imaging and Behavior, 8(1), 24-38. https://doi.org/10.1007/s11682-013-9266-8

Wade, M., Prime, H., Jenkins, J. M., Yeates, K. O., Williams, T. y Lee, K. (2018). On the relation between theory of mind and executive functioning: A developmental cognitive neuroscience perspective. Psychonomic Bulletin & Review, 25(6), 2119-2140. https://doi.org/10.3758/s13423-018-1459-0

Wang, Z., Devine, R. T., Wong, K. K. y Hughes, C. (2016). Theory of mind and executive function during middle childhood across cultures. Journal of Experimental Child Psychology, 149, 6-22. https://doi.org/10.1016/j.jecp.2015.09.028

Whiten, A. y Suddendorf, T. (2001). Meta-representation and secondary representation. Trends in Cognitive Sciences, 5(9), 378. https://doi.org/10.1016/S1364-6613(00)01734-4

Williams, S. , Moore, K. , Crossman, A. M. y Talwar, V. (2016). The role of executive functions and theory of mind in children's prosocial lie-telling. Journal of Experimental Child Psychology, 141, 256-266. https://doi.org/10.1016/j.jecp.2015.08.001

Wilson, J., Hogan, C., Wang, S., Andrews, G. y Shum, D. H. K. (2021). Relations between Executive Functions, Theory of Mind, and Functional Outcomes in Middle Childhood. Developmental Neuropsychology, 46(7), 518-536. https://doi.org/10.1080/87565641.2021.1988086

*Yang, J., Zhou, S., Yao, S., Su, L. y Mcwhinnie, C. (2009). The relationship between theory of mind and executive function in a sample of children from mainland China. Child Psychiatry and Human Development, 40, 169-182. https://doi.org/10.1007/s10578-008-0119-4

*Yu, Y., Li, H., Tsai, C., Lin, C., Lai, S. y Chen, K. (2021). Cool Executive Function and Verbal Comprehension Mediate the Relation of Hot Executive Function and Theory of Mind in Children with Autism Spectrum Disorder. Autism Research. https://doi.org/10.1002/aur.2412

Zhao, C. , Shang, S. , Compton, A. M. , Fu, G. y Sai, L. (2021). A Longitudinal Study of the Relations Between Theory of Mind, Executive Function, and Lying in Children. Frontiers in Psychology, 12. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.766891

Nota: Las referencias precedidas por un asterisco (*) son los estudios utilizados para la revisión sistemática y la tabla 5 de síntesis de estudios.