Pedagogía crítica y poder: encuentros y desencuentros entre Paulo Freire y Michel Foucault

Critical pedagogy and power: encounters and disencounters between Paulo Freire and Michel Foucault

Josefina Quintero Corzo

Posdoctora en Ciencias de la Educación, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Doctora en Educación, Universidad de Antioquia. Docente-investigadora, Universidad de Caldas.

josefina.quintero@ucaldas.edu.co

https://orcid.org/0000-0002-9451-113X

Larry Peñaranda Gómez

Doctor en Educación, Universidad de Caldas. Docente auxiliar, Universidad Central del Valle del Cauca.

https://orcid.org/0000-0003-3493-0399

RESUMEN

Artículo de reflexión derivado de una investigación doctoral, inscrita en las líneas de dos grupos escalafonados por el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Minciencias). El objetivo consistió en analizar los encuentros y desencuentros entre Paulo Freire y Michel Foucault, dos grandes pensadores que han influenciado las reformas educativas en Latinoamérica desde el siglo XX con respecto al horizonte de la pedagogía crítica y el poder. En la metodología, se lleva a cabo un seguimiento documental mediante la técnica análisis de contenido y se configuran redes conceptuales con ayuda del software VOSviewer. Los resultados indican que, aunque existen brechas epistemológicas entre los dos autores debido a sus campos de acción, sus ideas convergen en aseverar que el poder reprime las conciencias de los individuos. Los encuentros entre los postulados se establecieron en torno a las categorías relacionadas con manipulación, adquisición del conocimiento por parte del sujeto, poder-saber, diálogo, relación de la comunidad académica y visión del estudiante. Las categorías de desencuentro se analizaron en torno a los conceptos de sistema educativo, libertad, función performativa-pragmática, leyes, conciencia y tomar la palabra. Se concluye que la historia es un dispositivo fuerte en los escritos de los autores, al relacionar íntimamente el pasado como un proceso de construcción y re-construcción, acompañado de eventos y actos que vislumbran el presente.

Palabras clave: Dominación, emancipación, liberación, pedagogía crítica, poder político, saber.

ABSTRACT

This reflection article derives from a doctoral research project registered along the lines of two groups ranked by the National System of Science, Technology, and Innovation-Ministry of Sciences (Minciencias). The objective was to analyze the encounters and disagreements between Paulo Freire and Michel Foucault, two great thinkers who have influenced educational reforms in Latin America since the twentieth century regarding the horizon of critical pedagogy and power. A documentary follow-up is carried out in the methodology using the content analysis technique, and conceptual networks are configured with the help of the VOSviewer software. The results indicate that, although there are epistemological gaps between the two authors due to their fields of action, their ideas converge in asserting that power represses the consciences of individuals. The encounters between the postulates were established around categories related to manipulation, acquisition of knowledge by the subject, power-knowledge, dialogue, relationship of the academic community, and student vision. The categories of disagreement were analyzed around the concepts of the educational system, freedom, performative-pragmatic function, laws, conscience, and taking the floor. It is concluded that history is a strong device in the writings of the authors, as it intimately relates the past as a process of construction and reconstruction, accompanied by events and acts that envisage the present.

Keywords: Domination, emancipation, liberation, critical pedagogy, political power, knowledge.

Como citar este artículo:

Quintero Corzo, J., Peñaranda Gómez, L. Pedagogía crítica y poder: encuentros y desencuentros entre Paulo Freire y Michel Foucault. Zona Próxima, 42, 150-172.

Recibido: 7 de julio de 2023

Aprobado: 5 de octubre de 2024

INTRODUCCIÓN

En el transcurrir histórico, las culturas se han interesado por responder a la pregunta ¿cómo educar? Las respuestas configuran conceptos y teorías que van evolucionando en correspondencia con la esencia, estructuras, propósitos y regulaciones de las instituciones. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, 2014), históricamente los sistemas educativos en los países latinoamericanos están afectados por múltiples factores que les impiden producir altos niveles de conocimiento y alcanzar su pleno desarrollo, en comparación con los países industrializados. Dentro de los condicionantes entran en escena la cultura, la economía, la política, los gobiernos, la religión, los modelos pedagógicos, los diseños curriculares y las aspiraciones de los pueblos. La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI, 2010) agrega otros factores que se han acentuado en la era de la globalización, como la protección de los derechos humanos, la distribución equitativa de los bienes y los recursos para el bienestar individual y colectivo de los pueblos. Este análisis no solo se refiere a la crisis de los sistemas educativos a nivel mundial, sino a la necesidad de plantear estrategias globales para que cada país, de acuerdo con sus sistemas de gobierno y planes de desarrollo, aporten soluciones.

Este panorama se remite al referente histórico ocurrido hace dos siglos, para celebrar la independencia de los países latinoamericanos frente a la opresión de España. Iniciado el tercer milenio, en plena era de la globalización, la OEI (2010) propone crear:

Un proyecto que, articulado en torno a la educación, contribuya en forma decisiva al desarrollo económico y social de la región, a la formación de una generación de ciudadanos cultos, y por ende libres, en sociedades democráticas, igualitarias, abiertas, solidarias e inclusivas. (p. 9)

En la era de la globalización, los grupos desfavorecidos, las minorías étnicas, los sectores urbanos y rurales de extrema pobreza deben ser foco de atención de dinámicas que reclaman una nueva visión. La equidad social y el nivel cultural están íntimamente relacionados con la educación. Es vital acelerar la transformación en el campo educativo, y así resolver el retraso histórico acumulado para lograr que las regiones sean competentes (Munévar et al., 2024). Resultados de investigaciones realizadas por grupos colombianos que han enfocado su mirada en la historia y reconstrucción de las instituciones con sustento en la Constitución Política de 1991 (Posada y Giraldo, 2023) demuestran que el desarrollo del país está permeado por una historia que si bien ha anhelado grandes metas, también son muchas las esperanzas truncadas.

Ser libre y autónomo es algo inalcanzable en una sociedad que sufre desigualdad e injusticia, particularmente frente a las necesidades educativas. La pedagogía ha sido trastocada por los intereses particulares de las clases dominantes y opresoras, desvirtuándola de su legitimidad y objeto propio insertos en las políticas y planes de acción orientados a la formación de los individuos. Un reto es autoconfigurarse mediante procesos de construcción y re-construcción para alcanzar cambios en las percepciones y concepciones de quienes se están formando tanto en espacios escolarizados como no escolarizados.

Las reformas educativas más recientes en Latinoamérica, y particularmente en Colombia, han sido influenciadas por tres epistemologías configuradas en paradigmas: empírico-analíticas, histórico-hermenéuticas y crítico-sociales (Habermas, 1987). El paradigma de mayor aceptación por parte de la comunidad de investigadores educativos es el crítico-social, porque ofrece elementos válidos para dejar atrás aquellas pedagogías monásticas, verbalistas y autoritarias heredadas de la universidad colonial por orden e imposición de la corona española (Ocampo, 2001; Soto, 2005). Últimamente, también se han recibido las influencias de los modelos curriculares traídos del enfoque técnico (Díaz-Barriga y García, 2014), los cuales han sido objeto de críticas contradictorias porque no han contribuido a la formación integral de educadores y educandos. McLaren (2012) rechaza los enfoques tradicionalistas que históricamente han dominado el quehacer de las instituciones educativas, fomentando la transmisión de conocimiento mediante lecciones descontextualizadas, repetición memorística y reducción del rol de docentes y alumnos, donde por indicaciones del Estado se imponen las normas y pautas escolares.

Paulo Freire, nacido en Brasil (América del Sur), es uno de los pensadores más influyentes del siglo XX en el campo de la liberación del oprimido, la toma de conciencia, y la emancipación bajo los postulados de la pedagogía crítica. Sus ideales promueven propuestas prácticas para una sociedad cuya acción protagónica se enfoca en erradicar la dominación de las conciencias y, por esta razón, Freire (1970) conceptúa que la pedagogía dominante es una herramienta utilizada por las clases opresoras. Contrario a la educación liberadora, un sistema de dominación de conciencias promueve métodos represivos donde los oprimidos trabajan más pero no están en condiciones de hacer uso de la palabra, puesto que el interés se centra en monopolizar.

Las sociedades latinoamericanas han sido gobernadas por clases dominantes y, en consecuencia, la educación se convierte en estrategia hegemónica, injusta, opresiva y alejada de toda posibilidad de transformación. Para Freire (2012),

Una educación que, jamás neutra, puede estar tanto al servicio de la decisión, de la transformación del mundo, de la inserción crítica en él, como al servicio de la inmovilización, de la persistencia de las estructuras injustas, de la acomodación de los seres humanos. (p. 70)

En estas circunstancias, se hace necesario construir una ruta de liberación donde el mismo oprimido es quien se libera. El oprimido no es un individuo rescatado por otro, sino que él mismo se autoconfigura responsable y autónomamente. Aquí nace una pedagogía que no es para él, sino de él. En ella, la palabra es viva, dinámica, se entiende como acción y los discursos transitan por la historia.

Michel Foucault, nacido en Francia (Europa), es un pensador en el campo de la filosofía. A finales de los años sesenta militó en la tendencia estructuralista, pero luego hizo parte del postestructuralismo, defendiendo la historicidad de los procesos humanos y el contexto que rodea las estructuras universales. Sus análisis críticos de las instituciones sociales concernientes a los modelos cambiantes de poder y su relación con la persona han sido discutidos y bien recibidos en el contexto latinoamericano. Para Foucault (1980), "El territorio es sin duda una noción geográfica, pero ante todo es jurídico-política: el área controlada por un cierto tipo de poder" (p. 68). Más allá de la relación geografía-territorio, el acto jurídico-político no es inocente; detrás de ese evento se esconde una táctica discursiva que busca imperantemente crear saberes, y de esta manera ejerce influencia en comunidades que hacen parte del sistema, pero con voz silenciada.

Frente a los anteriores planteamientos, han surgido diversas respuestas de acuerdo con los postulados de los paradigmas epistemológicos, los contextos sociales y las tendencias políticas, algunas conciliatorias y otras contradictorias, las cuales presuponen tensiones en materia de tiempo y espacio. En consecuencia, surge el siguiente cuestionamiento: ¿Cuáles son los encuentros y desencuentros entre Paul Freire y Michel Foucault que permitan comprender su legado en los contextos educativos?

MÉTODO

Con el objetivo de establecer los encuentros y desencuentros relacionados con pedagogía crítica y poder, se realizó un análisis documental recuperado de la base de datos Scopus, mediante la herramienta VOSviewer. Este software permite acceder a literatura científica y relacionar redes de coocurrencia de conceptos en diversas áreas y disciplinas. A la vez, se construyeron mapas bibliométricos basados en citas y relaciones de autorías de Paulo Freire y Michel Foucault. También se accedió a documentos como tesis doctorales, decretos, estatutos y reglamentos.

RESULTADOS

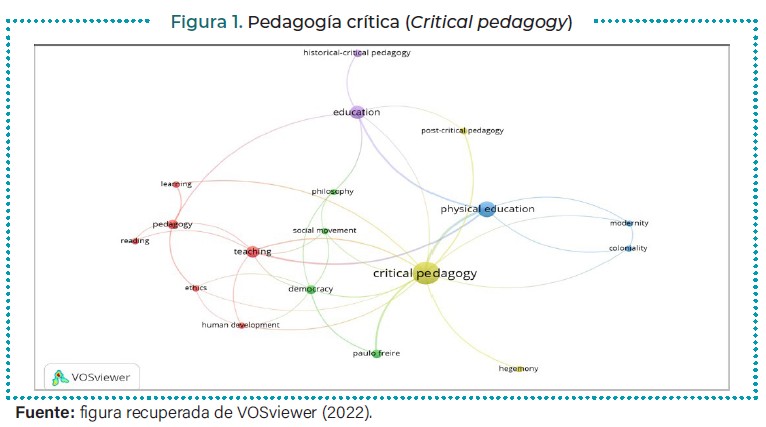

De acuerdo con la base de datos Scopus, los antecedentes bibliográficos recuperados para el concepto en inglés critical AND pedagogy arrojó mil documentos. Luego de filtrar los conceptos, se destacan sesenta y ocho referencias (ver figura 1).

Como se observa en la figura 1, el concepto predominante con relación con a la búsqueda es Critical Pedagogy (Pedagogía crítica); este fue el concepto más co-ocurrente de los datos bibliográficos recogidos. Es preciso enfatizar su relevancia, debido a que permite el desarrollo crítico-reflexivo de los estudiantes. Así mismo, en las muestras recogidas se derivan otros, entre los que se encuentran: Education (Educación), Pedagogy (Pedagogía), Teaching (Enseñanza) y Democracy (Democracia).

A partir de los datos es posible afirmar que la Pedagogía no se restringe a la instrucción impartida dentro del aula y, en cambio, se refiere a la formación de las personas, adquirida de su interacción con el mundo. Al respecto, Giroux (2013) conceptúa que la pedagogía es un ejercicio moral y político en constante interacción con el poder. Ese accionar es debido a que ofrece perspectivas particulares de la vida, la comunidad y la forma en que el sujeto podría representarse consigo mismo, con otros y con el medio físico y social.

Para Morales (2021), la pedagogía no debe ser solamente una opción para la formación en cuanto a libertad, autonomía y responsabilidad, sino que debe fortalecer posturas reflexivas y críticas desde diversos ámbitos de la vida del ser humano. La pedagogía crítica debe posibilitar cambios de dirección en los procesos formativos. Así mismo, debe concebirse como disposición intelectual que ayuda a enfrentar momentos de incertidumbre en los que los participantes experimentan cambios en las interacciones consigo mismos y con el conocimiento, practican el diálogo, adquieren nuevos aprendizajes, analizan situaciones reales de su entorno e identifican problemas para hallar posibles soluciones.

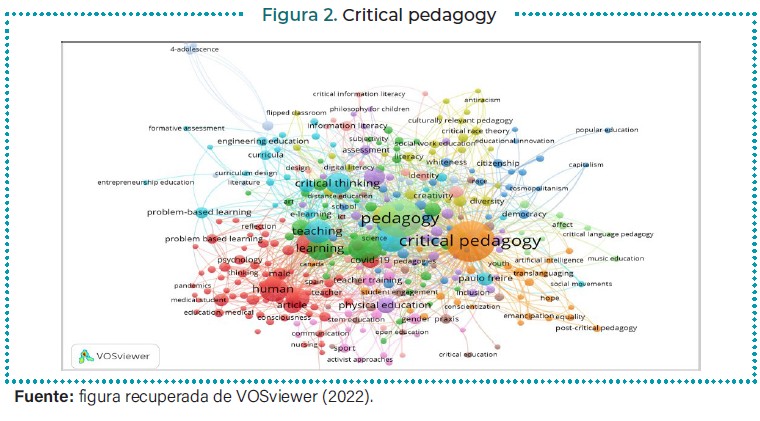

En la figura 2 se describen otros conceptos relacionados con Pedagogía crítica:

En la figura 2, el concepto Critical Pedagogy (Pedagogía crítica) continúa siendo nodo central en los datos bibliográficos recuperados de Scopus. La relevancia se demuestra en relación con su co-ocurrencia en los antecedentes. Articulados al concepto de Pedagogía crítica surgen otros como: Pedagogy (Pedagogía), Teaching (Enseñanza), Learning (Aprendizaje), Critical Thinking (Pensamiento crítico), Higher Education (Educación Superior), Education (Educación), Human being (Ser humano) y Curriculum (Currículo). Avendaño-Castro y Parada-Trujillo (2013) puntualizan que el currículo tiene que ver con procesos de enseñanza y aprendizaje, tendencias pedagógicas, identidad cultural, políticas públicas, relaciones entre individuos que hacen parte del acto pedagógico, saberes y funciones cognitivas. Todos estos procesos deben ser direccionados al desarrollo de competencias que permitan a profesores y estudiantes reflexionar de manera crítica y objetiva sobre los diversos sucesos que transcurren en su entorno y, a partir de ello, proponer acciones de cambio social.

Ramírez (2008) relaciona la Pedagogía crítica con la forma de comunicación entre individuos, la lengua, los hábitos y las conductas. Es decir, el currículo parte de la realidad, reconoce las características del estudiante y adapta los ambientes del aula, para obtener resultados de aprendizaje significativos y pertinentes.

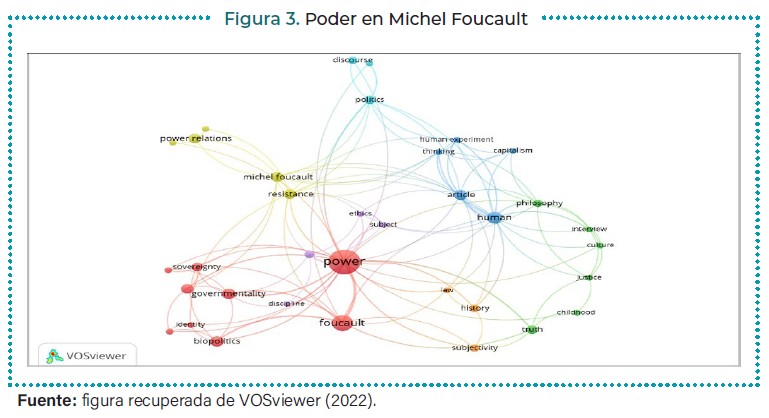

La tercera búsqueda de las palabras Poder AND Michel Foucault se llevó a cabo en documentos publicados en idioma español. Se obtuvieron aproximadamente ochenta antecedentes. La figura 3 muestra los conceptos más destacados:

El concepto Power (Poder) es el nodo central en relación con los datos bibliográficos recuperados de la base de datos. Adicionalmente, surgen otros de gran significancia, como Foucault, subjectivity (Subjetividad), truth (Verdad), human (Humano), politics (Política), resistance (Resistencia), governamentality (Gubernamentalidad) y biopolitics (Biopolítica).

El ejercicio del poder, tanto en las personas como en las instituciones, influencia las formas de interacción, los grados de dominación, el rumbo de los procesos, el tipo de eventos y el funcionamiento de los sistemas. Para Foucault (1966), la táctica discursiva es un dispositivo de poder-saber capaz de convertirse en saber y, simultáneamente, adoptarse como un modo de lucha política. En consecuencia, desde su papel activo en su entorno, las personas logran generar resistencia a acciones opresoras a las que están siendo sometidas para asegurar libertad.

La política influye tanto en el territorio como sobre la vida de los individuos que lo habitan. Foucault (2000) afirma que los rituales y la política son fundados por la sociedad, lo cual permite aceptar verdades o negar falsedades. Ahora bien, el discurso es un dispositivo utilizado por el gobierno para ejercer su poder, con el fin de persuadir a la población y hacerle creer sus intenciones.

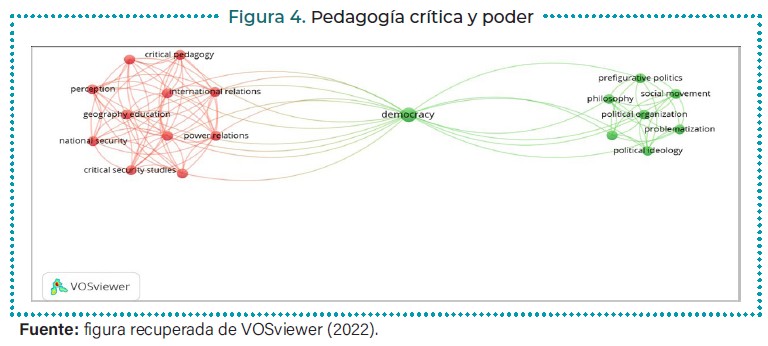

La búsqueda de Pedagogía crítica and Poder en Scopus arrojó solo dos resultados. Aunque la consulta se realizó en español, la figura 4, obtenida mediante la aplicación VOSviewer, presenta los conceptos en inglés:

En la figura 4 se destaca Democracy (Democracia) como el concepto central. Este concepto es complementado con objetos de estudio de igual relevancia, como Critical pedagogy (Pedagogía crítica), International relations (Relaciones internacionales), power relations (Relaciones de poder), political organization (Organización política), social movement (Movimiento social) y problematization (Problematización).

En relación con autoridad y libertad, el poder es un concepto que debe pensarse desde el equilibrio. Freire (1993) señala que al referirse a las relaciones autoridad-libertad, existe el riesgo de caer cautivados por la tiranía de la libertad, ejercicio que va en contra de la democracia. Cuando las personas hacen uso del derecho de elegir a sus propios gobernantes, adquieren el poder de cambiar radicalmente la realidad de su situación social.

En suma, los resultados obtenidos del software VOSviewer señalan relaciones cercanas, distancias y brechas conceptuales entre Paulo Freire y Michel Foucault en materia de posturas y fundamentos. Se observa que la Pedagogía crítica promueve espacios de transformación social al llevar a cabo procesos de enseñanza y aprendizaje. Así mismo, en los espacios de interacción entre personas e instituciones, los conceptos poder-saber adquieren relevancia.

Categorías de análisis

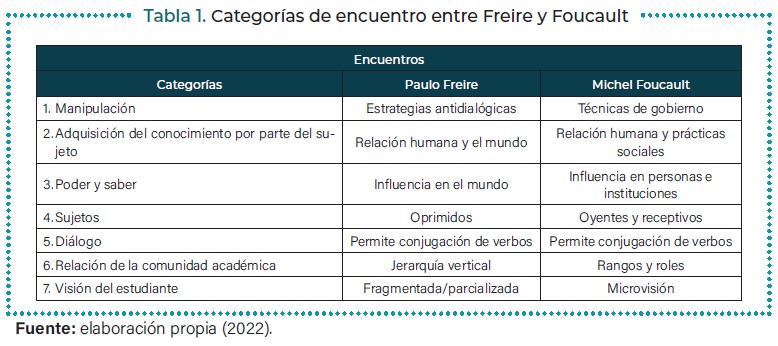

La tabla 1 presenta las categorías de encuentro entre Freire y Foucault, en relación con Pedagogía crítica y poder. Estas se refieren a los conceptos de manipulación, adquisición del conocimiento por parte del sujeto, poder y saber, sujetos, diálogo, relación de la comunidad académica y visión del estudiante:

Manipulación: Estrategias antidialógicas y técnicas de gobierno

En atención a los criterios del paradigma socio-crítico aplicado al campo educativo, la antidialogicidad y la dialogicidad son conceptos opuestos que ocupan lugar especial en los lenguajes y acciones de la cultura escolar. Freire (1970) establece distinciones argumentando que la antidialogicidad se ocupa de silenciar las voces de las personas, mientras que la dialogicidad se propone estimularla. Las prácticas antidialógicas son utilizadas como mecanismos de conquista forzosa, intolerancia, división, manipulación e invasión cultural; en sentido contrario, las prácticas dialógicas promueven organización, participación en equipo, interacción y entendimiento cultural. De ahí la urgencia de asumir compromisos radicales de reconocimiento y acciones de dialogicidad con los oprimidos para adentrarlos en procesos conscientes y autónomos de transformación.

En cuanto a los mecanismos de un gobierno racional, es urgente resaltar los compromisos adquiridos por las poblaciones y los sujetos en la consolidación de la economía política. Foucault (2000) afirma que la economía política surge como producto del tránsito de regímenes en el siglo xviii. Las políticas y los discursos económico-políticos en ese periodo de tiempo fueron objeto de estudio en las obras de Foucault. Los esquemas de soberanía implementados por los regímenes influyen en el accionar de los sujetos.

Adquisición del conocimiento por parte del sujeto: Relación humana, mundo y prácticas sociales

La adquisición del conocimiento por parte del sujeto está en relación directa con el contexto de la sociedad en el cual interactúa diariamente. Puesto que no existe teoría pedagógica alejada de la relación entre el sujeto y su mundo, Freire (2013) explica que el sistema educativo reconstruye las prácticas y formas de pensamiento que configuran la sociedad, reafirmando que la sociedad es organizada y regulada sobre la base del respectivo sistema educativo. De esta manera, el conocimiento, como proceso de construcción social, incide en la compresión del individuo y su interacción con el mundo.

Por su parte, Foucault (1987) promueve la relación humana y las prácticas sociales para el cuidado de sí mismo. En esta dinámica, las prácticas políticas, religiosas, culturales y terapéuticas son necesarias y van direccionadas a través de la relación del conocimiento y dominio de sí mismo. Dicho accionar se realiza haciendo uso de técnicas que potencian la liberación y autonomía del sujeto.

Poder y saber: Influencia en el mundo, en personas e instituciones

Freire y Foucault no difieren en cuanto a la influencia que ejerce la relación entre el poder y el saber sobre el individuo, sus necesidades e intereses. Puesto que el saber debe estar en un estado activo, Freire (2013) reclama que es indispensable enriquecerlo con otros saberes provenientes de la realidad de los contextos, las ideologías, las técnicas, las artes y las comunicaciones. Es indispensable develar verdades y prejuicios ideológicos para disminuir la distancia entre la realidad de las personas explotadas y fomentar la ética.

En cuanto al poder, Freire (2013) insiste que los sistemas deben vincular los contextos con las expectativas de las personas. Es necesario cuestionar la sintaxis que utilizan los medios de comunicación en el ejercicio del poder. Los acontecimientos ocurridos en el transcurso de los tiempos pasados, presentes y futuros deben ser constatados. Es indispensable observar cómo los medios de comunicación manejan la diversidad de temáticas aisladas de todo intento de reflexión. Las relaciones de poder-saber no deben darse aisladas de los individuos, comunidades e instituciones. Todo lo contrario, deben considerarse los efectos de dicha relación, así como las diversas modalidades de conocimiento y la respectiva transformación histórica. Foucault (2002) complementa que poder y saber tienen implicaciones recíprocas. Sin embargo, el saber es producido por el poder y no por su utilidad o servicio. Finalmente, los determinantes de la forma y dominio del conocimiento recaen en los procesos que hacen parte del poder-saber, así como en las luchas que se dan en su constitución y tránsito.

Sujetos: Oprimidos, oyentes y receptivos

Freire y Foucault comparten posturas dentro de sus consideraciones acerca de la perspectiva que tienen de los sujetos. Bajo un sistema de opresión con estructura de dominación, Freire (1970) describe los sujetos oprimidos como entes pasivos, adaptados, acomodados e incapacitados para asumir la libertad. El aula funciona dentro de una estructura jerarquizada, el docente asume dirección absoluta de los espacios y actividades, la participación de los estudiantes como sujetos pasivos es nula y manifiestan temor al deseo de liberación.

Ahora bien, en esta categoría, Foucault (1966) describe los estudiantes como oyentes receptivos no participantes. Dentro de un salón de clases no se genera diálogo, la discusión es limitada, no surgen cuestionamientos ni se formulan preguntas, tampoco se desarrollan actividades creativas. En suma, el docente es el centro de atención mientras que los estudiantes son simples espectadores.

Diálogo: Permite conjugación de verbos

Freire y Foucault se encuentran desde el concepto de diálogo y las posibilidades que brinda para la educación de los individuos. Los procesos de emancipación están ligados al desarrollo de individuos críticos y conscientes de su realidad. El diálogo en todos los contextos de formación abre espacios para la conjugación de verbos como "pensar" "crear" "interactuar", "comunicar" "criticar" "preguntar" "participar" "dudar" "experimentar" Freire (2012) puntualiza que la participación de los estudiantes es uno de los aspectos relevantes dentro de los procesos educativos dialógicos. Además, la observación, la comparación y la evaluación permiten ejercer la ciudadanía a favor del mundo.

En ambientes de diálogo, los estudiantes siempre están dispuestos a apropiarse de los procesos que los involucran en su formación como agentes activos, desde una postura crítica de la realidad. Al respecto, ávila-Fuenmayor (2006), con base en Foucault (1980), reitera que los avances de la ciencia, acompañados de procesos de renovación e innovación, van dejando atrás aquellos procesos tradicionales que no se equiparan con las exigencias cambiantes de cada época. No obstante, las escuelas del presente todavía están ancladas a modelos de aprendizaje pasivos y sin significado cultural. Por tanto, el diálogo puede permitir al individuo hablar, escuchar, leer y escribir. Al integrar estas habilidades de pensamiento se promueven procesos de libertad y emancipación.

Relación de la comunidad: Jerarquía vertical, rangos y roles

Tanto para Freire como para Foucault, la interacción social se configura desde sus virtualidades, su índole o su valor. La educación bancaria circunscribe al estudiante en un ambiente que poco o nada lo habilita para responder a su contexto social inmediato, a través de dinámicas sociales de jerarquía vertical. Freire (1958) reafirma insistentemente que lo que se vive en la escuela está influenciado por las experiencias traídas del hogar y la familia. En estos contextos, los individuos descubren que para alcanzar satisfacciones y metas no deben alejarse del verbo "pensar"; tampoco deben acceder a preceptos de orden vertical.

Sistemáticamente, los sistemas políticos generan, implementan y controlan su respectivo modelo de opresión. La imposición de rangos y roles en gran medida separa de su contexto al estudiante. Para Foucault (2002), los rangos tienen una doble vía. La primera señala desviaciones y jerarquías; la segunda, impone castigos y recompensas. Es evidente que las relaciones de poder interactúan en y con otros campos de acción, como los sistemas de producción, la familia, las instituciones y los grupos sociales. En todos ellos se desempeñan dos tipos de roles: quienes condicionan y quienes son condicionados.

Visión del estudiante: Microvisión fragmentada, parcializada

El planteamiento de Foucault se asimila, en cierta medida, al de Freire en cuanto a la visión parcializada del individuo oprimido frente al mundo. De acuerdo con los postulados de la educación bancaria, los estudiantes no asumen el control de sus procesos de desarrollo; por el contrario, están limitados a realizar comandos emitidos por sus docentes y autoridades, lo cual los conduce a una visión fragmentada de su contexto real. Freire (1958) afirma: "El educador aparece como su agente indiscutible, como su sujeto real, cuya tarea indeclinable es 'llenar' a los educandos con los contenidos de su narración. Contenidos que solo son retazos de la realidad" (p. 51). En estas circunstancias, los estudiantes se desvinculan de su realidad inmediata y la palabra no tiene sentido en su transformación.

Foucault (2002) se refiere a la opresión como un acto de encierro, sustentando que desde las instituciones se limita a los estudiantes mediante tareas, roles e imposición de normas que no cumplen una función útil en la sociedad. Las prácticas represivas son manifestaciones del ejercicio del poder. Las intencionalidades, los efectos y las interpretaciones de sus causas y consecuencias influencian de manera negativa las percepciones, creatividad y sistemas de convivencia de los estudiantes y de toda la comunidad educativa.

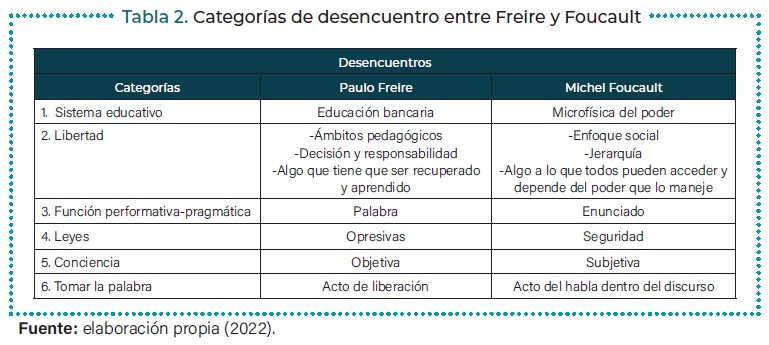

En la tabla 2 se describen seis categorías referidas a desencuentros desde las posturas de Paulo Freire y Michel Foucault, a la hora de comprender la relación entre Pedagogía crítica y poder. Estas se enmarcan en los conceptos de sistema educativo, función performativa-pragmática, leyes, conciencia y tomar la palabra.

Sistema: Educación bancaria versus microfísica del poder

Lo que para Freire (1970) es educación bancaria, para Foucault (2002) es microfísica del poder. Freire cuestiona y rechaza ese tipo de enseñanza porque inhibe la creatividad tanto del educando como del educador y propone que, durante el proceso de aprender, se pueda vencer el autoritarismo y el error conceptual a que se ven sometidos docentes y estudiantes. Estar sometido es la manifestación de un sistema de relaciones de poder por parte de quien ejerce la autoridad y de quien está sometido.

De otra parte, Foucault (2002) señala que en el accionar de las instituciones se configura la microfísica del poder, la cual no se refiere a una propiedad, sino a una estrategia autoritaria. Esto se explica por cuanto las consecuencias de dicha dominación no se refieren a una "apropiación" sino a ciertas técnicas, tácticas y maniobras utilizadas para ejercer la autoridad. Desde el enfoque de Foucault, el poder no se refiere a algo que alguien posee; por el contrario, es una estrategia en cuya aplicación se involucran diferentes factores. Por consiguiente, no es posible que el docente se apropie del poder, en tanto solo le es posible su ejecución.

Libertad: ámbitos pedagógicos versus enfoque social

La finalidad de la educación es la liberación, y en este proceso tiene cabida la Pedagogía crítica. Freire (2012) afirma que para crear cultura e historia se necesitan otros elementos, como innovación, creatividad, curiosidad y libertad. Al hablar de la educación como práctica de libertad, el autor resalta la imperante necesidad de crear espacios propicios para desarrollar pensamiento crítico en los educandos.

En contraste, Foucault no se refiere al concepto de libertad desde una postura exclusivamente pedagógica, sino desde un enfoque social más amplio, en el que involucra la conducta del individuo. Al adentrar en un análisis más detenido sobre los enfrentamientos de invasión y conquista inherentes a los procesos sociales, Foucault (2000) sustenta que esta dinámica se debe a la lucha entre dos sociedades capaces de crear conflicto entre lo político y lo económico. Es pertinente enfatizar que la educación sirve de espacio estratégico para aquellos que desde lo político-económico buscan intereses particulares. En suma, se trata de un actuar permanente hacia la construcción de prácticas de libertad sin desconocer la realidad de las situaciones concretas que moldean y direccionan la vida en sociedad.

Libertad: Decisión y responsabilidad versus jerarquía

La educación ideal es la que libera al estudiante de las condiciones históricas y políticas de opresión que se ejercen sistemáticamente en las instituciones. Freire (2013) enfatiza que una pedagogía desde un enfoque autónomo debe estar centrada en experiencias que estimulen la toma de decisiones, la responsabilidad y que además promulguen la libertad. En este sentido, la libertad es inherente a la naturaleza humana y es ejercida por el individuo siempre y cuando se abandone la concepción bancaria de la educación. En consecuencia, una pedagogía basada en la ética, la dignidad y la autorreflexión crítica es una propuesta liberadora para eliminar las prácticas de deshumanización arraigadas en la sociedad.

En contraste, Foucault (1966) construye el concepto de libertad no como algo próximo a obtenerse o a recuperarse a la manera de Freire, sino que enfatiza las prácticas de la libertad. Foucault señala que el lenguaje, las técnicas y la jerarquía de las prácticas emergen y se regulan por los códigos de cada cultura, los cuales influyen en las variadas formas de actuar de las personas y despliegan algún tipo de legitimación de las relaciones de poder, sin desconocer el riesgo de convertirlas en prácticas de dominación.

Libertad: Recuperada y aprendida versus a ser accedida

El verbo o acción de aprender debe primar en el proceso llevado a cabo por el estudiante. Mediante el aprendizaje, el individuo puede ser dominado o liberado por los objetos presentes en el mundo. La persona no desarrolla su estado de libertad, sino que aprende a alcanzarla y practicarla de manera efectiva. Vista así, la libertad conlleva apertura de la conciencia. El método pedagógico apropiado, según Freire (2013), no pretende incursionar en los terrenos de la enseñanza sino del aprendizaje. En ese sentido, la educación como práctica de la libertad concibe el hecho de aprender como una acción emancipadora. Entonces, aprender consiste en adquirir la libertad.

De otra manera, Foucault (2000) utiliza la metáfora del bárbaro y el salvaje para ilustrar los roles entre estos dos personajes en las relaciones de poder. El bárbaro nunca cede su libertad, mientras que, por su parte, el salvaje posee abundancia de libertad con la cual garantiza su seguridad. Esta metáfora representa los roles que se establecen en una relación jerárquica: quien se ubica en la parte de arriba, hace uso de su libertad para afectar u oprimir a quienes están debajo. Se infiere que, aunque todos pueden acceder a la libertad, esta es regulada, dependiendo de la posición de quien la maneja.

Función performativa-pragmática: Palabra versus enunciado

Freire (2013) atribuye a la palabra una función performativa-pragmática, la cual es entendida como significante del mundo y del objeto. En ese sentido, las palabras y los objetos pueden ser vistos como significantes cuando han sido relacionados en el orden simbólico; solo en ese ejercicio el significante adquiere sentido. Mientras que Freire, desde el aspecto lingüístico y comunicativo, se enfoca en la palabra en sí y su relación mundo/objeto. Para Foucault (1966), en cambio, la función performativa-pragmática se extiende al enunciado, que consiste en un conjunto de palabras que expresan una idea.

Leyes: Opresión versus seguridad

En el paradigma epistemológico crítico-social, el poder tiene una relación estrecha con la opresión y con quienes son oprimidos. Freire (1970) considera que el terror es instaurado por la acción de los violentos mas no por los débiles o personas sometidas al temor y el miedo. Al acceder al poder y hacer uso de él, las personas se convierten en opresoras, generando, a su vez, individuos oprimidos y creando un panorama de incertidumbre.

Dentro de los sistemas de leyes y poderes se genera una estructura de seguridad, entendida como eliminación del peligro. Foucault (2000) concibe la táctica discursiva como un dispositivo de saber y poder, que puede transferirse y convertirse en la formación de un saber y, a la vez, como un factor de batalla política. El mecanismo para contrarrestar las leyes y el poder consiste en centrarse en experiencias que estimulan la decisión, la responsabilidad y el respeto a la libertad.

Conciencia objetiva versus conciencia subjetiva

La conciencia está comprometida con diversos elementos que implican determinar el objeto, la intención y la relación dialéctica. Freire (2013) indica que es conciencia por la transcendencia del objeto. La intencionalidad y la objetividad posibilitan una interacción dialéctica entre el mundo y la conciencia, aunque, según Foucault (1966), la conciencia está ligada a la subjetividad y se expresa en palabras. El saber, por su parte, se refiere a contenidos enmarcados por la historia, moldeados por los sistemas formales. La conciencia está anclada a contenidos alejados de la reflexión y circunscritos a momentos históricos. La familia, la escuela y la sociedad misma influencian al sujeto desde las dimensiones académicas, culturales y personales.

Tomar la palabra: Acto de liberación versus acto del habla

En la ruta de la emancipación de los oprimidos, tomar la palabra es una acción consciente y prioritaria. Ese tránsito va de la ingenuidad a la curiosidad. De acuerdo con Freire (2013), tomar la palabra es un paso inicial imprescindible para alcanzar la liberación, lo cual también implica romper el silencio que caracteriza las circunstancias de opresión.

De otro modo, Foucault (1966) advierte que en el acto de tomar la palabra se vinculan procedimientos relacionados con organización de textos y discursos; adicionalmente, se tienen en cuenta aspectos geográficos, contextuales y sociales. El acto del habla está determinado por aspectos discursivos y extradiscursivos. No tomar la palabra implica subsumir al individuo en el silencio o a convertirlo en un sujeto sin voz.

DISCUSIÓN

El transcurrir de la historia ha demostrado que las transformaciones, avances y estancamientos de las dinámicas sociales, culturales, políticas, económicas y ambientales se reflejan en los sistemas educativos. Si bien los procesos de cambio educativo y social cuentan con referentes epistemológicos para construir conocimiento, sus alcances han sido trastocados por los impactos provenientes de las más agudas crisis avaladas por las tendencias que han dado entrada a la injusticia social, a las prácticas opresoras y a la vulneración de derechos prevalentes en las instituciones y sus territorios. Las reformas educativas nacionales e internacionales han sido objeto de balances y desbalances, alrededor de los cuales se han desatado análisis críticos y propuestas de acción; unas veces conciliatorios, otras veces inciertos y contradictorios. Aunque algunos países perciben rápidamente efectos benéficos sustentados en indicadores de desarrollo y progreso, otros han quedado en la desesperanza.

En Colombia, como Estado social de derecho, la Constitución Política de 1991 reconoce esa compleja gama de problemas, contradicciones, obstáculos, tensiones, incertidumbres y retos que emergen a la hora de construir un proyecto de nación. Todos estos factores repercuten en la vulneración de derechos individuales y colectivos, en la dignidad de los individuos y en el ejercicio de la autonomía institucional. Por consiguiente, Posada y Giraldo (2023) afirman que en un Estado social y democrático de derecho, las instituciones educativas hacen uso de la constitucionalidad en sus rutas hacia la construcción y aplicación de marcos axiológicos y pedagógicos.

Los modelos educativos, tal como se lee en las propuestas pedagógicas y planes curriculares, parten de identificación de problemáticas, desarrollo de habilidades de reflexión, comprensión y transformación de realidades sociales, culturales, familiares y personales, como base para plantear metas y delinear el rumbo de las instituciones. En este proceso se explicitan rasgos esenciales de la Pedagogía crítica, tales como participación activa y permanente de los implicados, libertad de palabra, dialogicidad, autonomía y liberación, porque ofrecen elementos para delinear rutas transformadoras de la educación en un país declarado como Estado social y democrático de derecho.

Ha transcurrido un siglo de consolidación de la teoría crítica, si se tiene en cuenta que la creación de la Escuela de Frankfurt acaeció en las primeras décadas del siglo XX (Habermas, 1987). Desde entonces se intensificaron las luchas de los movimientos sociales y estudiantiles contra las injusticias, la opresión de la clase obrera, el abuso del poder por parte de los gobiernos hegemónicos y el no uso de la palabra. Actualmente, estas circunstancias siguen ocupando lugares prominentes en las propuestas gubernamentales, en los planes de desarrollo educativo y en los diseños curriculares, aún en los países democráticos.

Las revoluciones tecnológicas imperantes en los tiempos modernos, desde la máquina de vapor, la electricidad y el internet hasta la inteligencia artificial, han acelerado disrupciones en todos los ámbitos políticos, industriales, económicos, ideológicos, educativos, ambientales y redes de conocimiento, trayendo consigo diversas oportunidades para potenciar los lenguajes, el pensamiento y la acción. Si bien estos avances aportan ideas novedosas, también imponen nuevas formas de pensar, aprender, sentir y actuar, acompañadas de desbalances económicos, vacíos cognitivos, amenazas, incertidumbres, retos y desafíos. Paralelamente al progreso de los pueblos, de acuerdo con la Unesco (2021), se han ampliado brechas sociales, injusticias, olas de violencia, pobreza, analfabetismo, discriminación y opresión social en países que, comparados con estándares internacionales, no han podido superar los precarios indicadores de desarrollo, progreso y capacidad competitiva,.

Frente a las crisis de identidad, la crisis epistemológica, la crisis planetaria, el deterioro ambiental y la deslegitimación de las instituciones, los modelos educativos tradicionales están en deuda. Han dejado en suspenso asuntos vitales que no se han solucionado plenamente, ocasionando, por supuesto, graves repercusiones en la calidad de vida de los territorios. Todas estas crisis tienen en común la desregulación de derechos, las injusticias sociales y el poco alcance de las normativas internacionales, nacionales y regionales (Munévar et al., 2024).

Desde la constitucionalidad (Posada y Giraldo, 2023), un Estado social de derecho garantiza que los ciudadanos encuentren en las instituciones un espacio propicio para construir y usar el conocimiento al servicio de la sociedad, la convivencia colectiva y el bienestar de los ciudadanos. Es así como las instituciones educativas del presente y del futuro se ven abocadas a crear modelos pedagógicos críticos orientados a la solución de problemas y a la construcción de conocimiento. Todo esto para mejorar significativamente los procesos de formación y desempeño de los educadores, de tal manera que les permita afrontar los riesgos ligados a las transformaciones radicales.

Con visión prospectiva, a partir de las raíces históricas de los pueblos y sus culturas, la Unesco (2021) plantea un nuevo contrato social que pretende reimaginar juntos una educación más justa hacia las metas 2050. "Necesitamos un nuevo contrato social para una educación que repare las injusticias, al tiempo que transforma el futuro" (p. 3).

Para alcanzar las metas expuestas en las agendas educativas, los países del planeta entero explorarán mayores posibilidades del uso del poder, del saber, del diálogo por parte de ciudadanos libres, críticos y solidarios. Las instituciones funcionarán en una lógica competitiva de renovación transformadora, a fin de construir juntos un nuevo contrato social para la educación. En línea con Foucault, ávila-Fuenmayor (2006) asevera que el poder tiene injerencia en el discurso científico y puede generar consecuencias en las instituciones educativas, atribuibles a mecanismos de funcionamiento, métodos, contenidos y prácticas. Este planteamiento coincide con lo investigado por Dávila (2013), quien considera que para adoptar posturas de la cultura y la ética en la educación es imprescindible revisar la relación entre sujeto, conciencia, conocimiento y poder.

La Pedagogía crítica será, sin duda, la protagonista de un vuelco radical en los entornos educativos. Entrará a competir con las aulas del futuro interesadas en repensar sus metodologías, estilos de enseñanza de maestros y aprendizajes de los estudiantes frente a esos ambientes saturados de inteligencia artificial, aparatos robotizados, el internet de las cosas, los organismos cibernéticos (cyborgs), entre otras tecnologías emergentes.

En ese nuevo contrato social de la educación, los encuentros y desencuentros entre Freire y Foucault marcarán derroteros para reimaginar juntos el futuro de la humanidad en beneficio de todos. Será necesario resignificar los ideales educativos, retomando las fuentes históricas heredadas de las generaciones precedentes, toda vez que la Pedagogía crítica conlleva a la regeneración de ideas y a la formulación de propuestas pertinentes e innovadoras despojadas de toda injusticia social. En el marco de la constitucionalidad, las instituciones aprenderán a hacer uso de su autonomía para construir propuestas equitativas, solidarias y pertinentes de beneficio común en función de objetivos deseables (Munévar et al., 2024; Posada y Giraldo, 2023).

Las posturas críticas de Freire y Foucault revisten significatividad, toda vez que empoderan a la comunidad académica en su tarea de asumir compromisos, profundizar comprensiones, establecer comparaciones y diseñar estrategias que garanticen el alcance de nuevas metas. Las miradas de estos pensadores se enfocan hacia el más alto ideal de formación de los educadores, dada su responsabilidad con las generaciones a su cargo.

CONCLUSIONES

La diversidad de conceptos que discurren en los pensamientos de Paulo Freire y Michel Foucault se agruparon, para este artículo, en categorías de encuentros y desencuentros. A partir de los resultados emergieron encuentros que se analizaron en las siguientes categorías: manipulación, adquisición del conocimiento por parte del sujeto, poder y saber, sujetos, diálogo, relación de la comunidad académica y visión del estudiante. Con respecto a los desencuentros, las categorías analizadas fueron: sistema educativo, libertad, función performativa-pragmática, leyes, conciencia y tomar la palabra.

Tanto Freire como Foucault coinciden en la existencia de diversas formas o estrategias de dominación de la sociedad, derivadas del poder por parte del opresor. Ambos autores relacionan comportamientos comunes de individuos producto del sistema, con los cuales se busca generar interrogantes respecto a lo impuesto por el sistema de poder en la cultura escolar. Los autores se interesan por establecer una teoría, postulado o fundamento conducente a comprender modos de pensamiento, así como mecanismos ideológicos de carácter social y pedagógico, con el objetivo de fomentar una conducta que permita a las generaciones reflexionar críticamente sobre su contexto.

Freire y Foucault entienden que la sociedad está enmarcada por la historia. Las raíces culturales, las prácticas educativas, la producción de conocimientos y el ejercicio del poder seguirán respondiendo a las características y necesidades del entorno inmediato, asumiendo que las personas se educan en la libertad. Es preciso establecer que el problema no radica en generar explicaciones, sino en tomar la palabra para propiciar un diálogo consciente, basado en el análisis de su accionar individual y colectivo.

En la perspectiva crítica, el uso de la pregunta por parte del estudiante debe contribuir a liberar su conciencia de determinaciones y reglas opresoras. La Pedagogía crítica permite a las instituciones transformar sujetos oprimidos (estudiantes) en sujetos liberados del opresor (educador). No obstante, una de las limitaciones para aplicar estas ideas en el aula de clase radica en que el docente no goza de libertad plena, pues también es un oprimido. Para cuestionar los enfoques, los contenidos, las metodologías, los ideales y las metas debe liberarse de la imposición permanente de las políticas y normativas provenientes de los sistemas educativos y abandonar las prácticas culturales tradicionales que han permeado la vida escolar. Se constató que una teoría pedagógica no puede estar aislada de la conceptualización del mundo, del ser humano y de todas aquellas prácticas sociales que hacen parte del quehacer cotidiano. Así mismo, la sociedad es quien define el sistema educativo, en términos de prácticas y formas de pensamiento.

En cuanto al concepto de poder, se constató que si la sociedad está condicionada por ideas, intereses y expectativas, así mismo ocurre en el campo de la educación. Al enfrentar los múltiples conflictos, las instituciones educativas inculcan fundamentos y toman determinaciones, pero los estudiantes, en su condición de sujetos pasivos y oprimidos, no tienen la oportunidad de generar objeciones y, menos aún, crear propuestas innovadoras de cambio. Las sociedades actuales y, por consiguiente, sus sistemas educativos se enfrentan a una nueva realidad que evidencia diferentes problemáticas y cambios drásticos, los cuales se reflejan en los estilos de vida, en los desempeños y roles de las personas, en su interacción con el mundo, en los procesos formativos y en sus formas de comunicación y convivencia.

Para integrarse acertadamente al orden social y la transformación cultural en coherencia con la misión y esencia de las instituciones educativas, debe desaparecer todo asomo de manipulación, cualquier uso indebido del poder-saber, toda estrategia antidialógica-vertical y todo tipo de oyentes receptivos-oprimidos. Por el contrario, en la mirada hacia los encuentros y desencuentros de los dos autores, prevalece la libertad como el acto de tomar la palabra, despertar la conciencia y precisar el enfoque social. En este horizonte, los aportes de Freire y Foucault, implícitos en sus encuentros y desencuentros, siguen vigentes.

REFERENCIAS

Avendaño-Castro, W. y Parada-Trujillo, A. (2013). El currículo en la sociedad del conocimiento. Educación y Educadores. https://www.redalyc.org/pdf/834/83428614008.pdf

ávila-Fuenmayor, F. (2006). El concepto de poder en Michel Foucault. Telos, 8, 2. https://www.redalyc.org/pdf/993/99318557005.pdf

Dávila, O. (2013). Ética, Poder, Educación: Paulo Freire y Michel Foucault. Diálogos. https://core.ac.uk/download/pdf/268235753.pdf

Díaz-Barriga, A. y García, J. M. (2014). Evolución del campo del curriculum en Colombia 1970-2010. En Desarrollo del curriculum en América Latina; experiencia de diez países. Miño y Dávila Editores.

Foucault, M. (1966). Las Palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas. Siglo XXI Editores.

Foucault, M. (1980). Power/Knowledge. Pantheon Books. https://monoskop.org/images/5/5d/Foucault_Michel_Power_Knowledge_Selected_Interviews_and_Other_Writings_1972-1977.pdf

Foucault, M. (1987). El cuidado de sí. Siglo XXI Editores.

Foucault, M. (2000). Defender la Sociedad. Fondo de Cultura Económica de Argentina. https://www.uv.mx/tipmal/files/2016/10/M-FOUCAULT-DEFENDER-LA-SOCIEDAD.pdf

Foucault, M. (2002). Vigilary Castigar. Editoressiglo XXI. https://www.ivanillich.org.mx/Foucault-Castigar.pdf

Freire, P. (1958). ¿Extensión o comunicación? Temis.

Freire, P. (1993). Pedagogía de la esperanza: un reencuentro con la pedagogía del oprimido. Siglo XXI Editores. Freire, P. (1970). Pedagogía del oprimido. Siglo XXI Editores. Freire, P. (2013). Pedagogía de la Autonomía. Paz e Terra.

Freire, P. (2012). Pedagogía de la indignación. Cartas pedagógicas en un mundo revuelto. Siglo XXI Editores. Giroux, H. (2013). La pedagogía critica en tiempos oscuros. Praxis Educativa. https://www.redalyc.org/pdf/1531/153129924002.pdf

Habermas, J. (1987). Problemas de legitimación en el capitalismo tardío. Cátedra Colección teorema.

McLaren, P. (2012). La pedagogía crítica revolucionaria. El socialismo y los desafíos actuales. Ediciones Herramienta. Colección Pensamiento Crítico.

Morales, J. (2021). Lectura desde la pedagogía crítica: una propuesta para la intervención educativa significativa. Revista Cubana Educación Superior. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0257-43142021000200006

Munévar, C.A., Valencia, J., Ramírez, M, Hernández, N. y Aguirre, A. (2024). El Sistema Nacional de áreas Protegidas en Colombia: una mirada desde la participación en la Ecorregión Eje Cafetero. Editorial Universidad La Gran Colombia.

Ocampo, J. (2001). Los orígenes oficiales de las universidades republicanas en la Gran Colombia 18261830. Revista Historia de la Educación Colombiana, 3-4, 27-44. http://editorial.udenar.edu.co/revistas/rudecolombia/files/r34_27.pdf

Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). (2010). Metas Educativas 2021. La educación que queremos para la generación de los bicentenarios. Naciones Unidas-CEPAL. http://www.oei.es/metas2021.pdf. www.oei.org.es. Unesco (2014). Las 6 estrategias de la Unesco para solucionar la crisis mundial de educación. En 11° Informe del Seguimiento Global de la Educación para Todos. Universia. http://noticias.universia.net.co/en-portada/noticia/2014/02/04/1079807/6-estrategias-unesco-solucionar-crisis-mundial-educacion.html

Unesco. (2021). Reimaginar juntos nuestros futuros: un nuevo contrato social para la educación. Informe de la Comisión Internacional sobre los futuros de la educación. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379381_spa

Posada, J. y Giraldo, R. (2023). Pedagogía y enseñanza de la Constitución de 1991 en entornos educativos convencionales y comunitarios como reconfiguración de una axiología ineludible en el contexto del actual estado social y democrático de derecho. En C. A. Munévar, V. González y L. A.Vélez-Rodríguez (Eds.), Utopías y distopías: la ciencia jurídica en el constitucionalismo colombiano (pp. 337-352). Grupo Editorial Ibáñez.

Ramírez, R. (2008). La pedagogía crítica. Folios. https://www.redalyc.org/pdf/3459/345941358009.pdf

Soto, D. E. (2005). Aproximación histórica a la universidad colombiana. Revista Historia de la Educación Latinoamericana -RHELA-, 7, 101-138.