Concepciones de la escritura académica en estudiantes universitarios

Conceptions of academic writing in university students

Mercedes Zanotto González

Doctora en Psicología de la Educación, Universidad Autónoma de Barcelona (España). Dirección General de Orientación y Atención Educativa, Universidad Nacional Autónoma de México.

http://orcid.org/0000-0001-5261-2939

Martha Leticia Gaeta González

Doctora en Psicología y Aprendizaje, Universidad de Zaragoza (España). Facultad de Educación, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (México).

http://orcid.org/0000-0003-1710-217x

RESUMEN

Este estudio tuvo como objetivo identificar las concepciones de estudiantes universitarios sobre distintas facetas de la escritura académica (usos y funciones de la escritura, representación de la tarea, planificación y textualización, revisión y corrección) en su dimensión epistémica (asociada a la elaboración y estructuración situada de ideas y al aprendizaje a partir de la producción escrita) y reproductiva (vinculada a la repetición de información en los procesos de escritura). Asimismo, se comparó su variación en función del género, semestre de estudios y rendimiento académico. Participaron 359 estudiantes de medicina de una universidad mexicana, quienes respondieron, de manera voluntaria y anónima, al Instrumento de Concepciones sobre Escritura Académica, el cual es de tipo autoinforme con diseño en escala Likert. Los resultados en todos los comparativos muestran concepciones epistémicas elevadas, a la vez que indican ideas reproductivas sobre la representación de la tarea en un nivel intermedio o cercano a este. Dado ello, los estudiantes no logran consolidar su perspectiva epistémica sobre la escritura. Además, se detectan diferencias en las concepciones reproductivas de la planificación y textualización, en función del rendimiento académico. Se concluye respecto de que se ha corroborado la coexistencia de concepciones tanto epistémicas como reproductivas en los estudiantes. Aunado a ello, se señala la importancia de realizar investigación que profundice en el conocimiento de las concepciones de escritura de los estudiantes y, con ello, favorezca el diseño e implementación de estrategias educativas para el desarrollo de concepciones que promuevan la elaboración de ideas, la construcción de aprendizajes mediante la producción escrita y el desarrollo de textos académicos de adecuada calidad.

Palabras clave: Escritura, estudiante universitario, rendimiento escolar.

ABSTRACT

The present study aimed to identify the conceptions of university students about different facets of academic writing (uses and functions of writing, representation of the task, planning and textualization, revision and correction) in its epistemic dimension (associated with the elaboration and situated structuring of ideas and learning from the written production) and reproductive (linked to the repetition of information in writing processes). Likewise, their variation according to gender, semester of studies, and academic performance was compared. 359 medical students from a Mexican university participated, who responded, voluntarily and anonymously, to the Conceptions of Academic Writing Instrument, which is the self-report type with a Likert scale design. The results in all the comparisons show high epistemic conceptions, while at the same time, they indicate reproductive ideas about the representation of the task at an intermediate level or close to it. Given this, students are unable to consolidate their epistemic perspective on writing. Furthermore, differences are detected in the reproductive conceptions of planning and textualization, depending on academic performance. It is concluded that the coexistence of both epistemic and reproductive conceptions in students has been corroborated. In addition to this, the importance of conducting research that deepens the knowledge of students' writing conceptions and thereby favors the design and implementation of educational strategies for the development of conceptions that promote the elaboration of ideas, the construction of learning through written production and the development of academic texts of adequate quality.

Keywords: Writing, university students, academic achievement.

Como citar este artículo:

Zanotto González, M. y Gaeta González, M. L. Concepciones de la escritura académica en estudiantes universitarios. Zona Próxima, 42, 4-25.

Recibido: 10 de febrero de 2024

Aprobado: 27 de junio de 2024

INTRODUCCIÓN

Las concepciones o creencias que tienen los estudiantes acerca de la escritura académica se ha detectado que ejercen influencia en la calidad de sus producciones escritas (Lonka et al., 2014; White y Bruning, 2005), así como también en los procesos de aprendizaje que estos despliegan durante la escritura, tal y como se ha reportado a partir de diversos estudios desde distintos enfoques teóricos y metodológicos (Mateos y Solé, 2012). Por su parte, también se observa que estas concepciones varían en relación con las diferentes facetas o subprocesos de la escritura académica en estudiantes de secundaria y universitarios (Villalón y Mateos, 2009), también se han identificado variaciones en función del género de los estudiantes (Villalón et al., 2015), en las diferentes comunidades académicas (Hernández y Rodríguez, 2018) y en función de la trayectoria académica de los aprendices universitarios (Navarro y Mora-Aguirre, 2019). Por su parte, las investigaciones refieren que las prácticas de escritura escolares pueden promover determinadas concepciones de escritura de los aprendices, lo cual se ha puesto de manifiesto en investigaciones con estudiantes de secundaria y universitarios (Solé et al., 2005) y universitarios (Castelló et al., 2012; Mateos et al., 2007).

Sin embargo, se requieren investigaciones que analicen las concepciones de escritura en relación con estos distintos elementos integrados, de tal manera que se pueda obtener una mayor comprensión de los factores que ejercen influencia en sus características principales. Ello podría favorecer el diseño de estrategias educativas, acordes con las necesidades de los aprendices universitarios, que promuevan el desarrollo de una escritura epistémica que permita, a su vez, la realización de procesos de escritura y producciones textuales de adecuada calidad. Esta necesidad se observa en el campo de la enseñanza de la medicina (Ríos-González, 2016), en el que la escritura es fundamental para comunicar conocimientos científicos enfocados en lectores especializados (comunidad médica) y no especializados (p. ej. pacientes en muchos de los casos). Aunado a ello, resulta clave para el aprendizaje que involucra el desarrollo de competencias médicas (Muñoz Cano y Maldonado, 2013) y el fortalecimiento de un pensamiento científico que permita la realización de investigación (Corrales-Reyes et al., 2017). No obstante, son escasas las investigaciones sobre escritura académica en el campo de conocimiento de la medicina y, con ello, las investigaciones sobre las concepciones de escritura de los estudiantes que se forman en el mismo.

Acorde con esto, en esta investigación se analizan las variaciones entre las concepciones sobre las distintas facetas de escritura de estudiantes de medicina y se establece un comparativo entre los tipos de concepciones de las facetas de escritura en función del género, el semestre y el rendimiento académico de los estudiantes.

Antecedentes y referentes teóricos

En la actualidad, la función potencial de la escritura académica como recurso para favorecer la construcción de aprendizajes resulta ampliamente reconocida, lo cual la hace un recurso clave para las prácticas de enseñanza. La puesta en marcha de este tipo de escritura denominada epistémica y aquella antagónica, la cual consiste en la reproducción o transmisión de contenidos y, por tanto, no propicia el desarrollo de nuevos conocimientos, se ha demostrado que dependen en gran medida de cómo el escritor interprete y se represente el proceso de composición escrita. Ello implica a sus creencias o concepciones sobre la escritura (Villalón y Mateos, 2009; White y Bruning, 2005), mismas que, de acuerdo con Castelló et al. (2009), conciernen a un amplio rango de representaciones mentales referentes a los procesos de composición escrita que tienen distintos niveles de acceso a la conciencia.

Respecto de ello, se han llevado a cabo investigaciones destacadas desde perspectivas teóricas y metodologías diversas. En lo que concierne al enfoque fenomenográfico, se han analizado las características de las creencias y concepciones en relación con la influencia que ejercen en los procesos de escritura de estudiantes universitarios (Campbell et al., 1998; Hounsell, 1984; Lavelle y Bushrow, 2007), así como el impacto de una intervención educativa en las creencias sobre la escritura y en la capacidad para el desarrollo de una síntesis (Boscolo et al., 2007). También se han indagado las conceptualizaciones respecto de la escritura en función de las metáforas que el alumnado de secundaria utiliza cuando reflexionan acerca de esta, las cuales se asocian a maneras distintas de elaborar las ideas durante la composición de textos (Levin y Wagner, 2006). En general, estas investigaciones identificaron en los estudiantes, por una parte, conceptualizaciones que implicaron enfoques reproductivos o transmisivos de la composición escrita, que no se asocian al logro de aprendizajes a partir de la producción de textos. En contraste, también observaron enfoques centrados en la organización y elaboración de ideas, en la reflexión y en la construcción de argumentos, relacionados con el desarrollo de nuevos conocimientos.

En una vertiente distinta, Lonka et al. (2014) llevaron a cabo un estudio con doctorandos en el que indagaron sus concepciones de la escritura académica, así como la percepción de sí mismos como escritores y su productividad en escritura. Los resultados mostraron que las concepciones que consideran a la escritura como una habilidad innata, así como los sentimientos de ansiedad, estrés, ex-haustividad y falta de interés correlacionaron positivamente con problemas en la escritura científica (procrastinación, bloqueo, perfeccionismo) y correlacionaron negativamente con productividad. En contraste, la perspectiva que entiende la escritura como un proceso de transformación del conocimiento se relacionó positivamente con la productividad reportada por los doctorandos y correlacionó negativamente con la creencia de que la escritura es una habilidad innata. En una línea similar, Martínez-Fernández et al. (2016) observaron en estudiantes universitarios que las creencias profundas de aprendizaje y motivacionalmente positivas se vincularon con una mayor calidad del texto informativo elaborado. A su vez, las creencias reproductivas del conocimiento y la información (concepción cognitiva negativa) y motivacionalmente negativas estuvieron asociadas a una baja calidad del texto.

Otra de las perspectivas destacadas es la de White y Bruning (2005), referente a las creencias implícitas sobre escritura, las cuales son consideradas supuestos tácitos que influyen en los procesos de composición de textos. Los autores demostraron que estas son de dos tipos: transmisionales y transaccionales, las cuales resultan estadísticamente independientes entre sí, por lo que ambas creencias coexisten en una misma persona y se presentan de manera frecuente en distintos niveles; asimismo, demostraron que estas creencias influyen en la calidad de la producción escrita. En este sentido, identificaron que las creencias primordialmente transaccionales (transmisional alta/transaccional baja) estaban asociadas a la reproducción de información durante la escritura, así como al desarrollo de producciones escritas que carecen de una elaboración profunda de ideas y de la integración de la voz del autor. Por otra parte, comprobaron que las creencias predominantemente transaccionales (transaccional alta/ transmisional baja) se encontraban relacionadas con la elaboración de información y la construcción de nuevas ideas a partir de la producción escrita, a su vez, se asociaron a un desarrollo profundo del contenido y a la integración de la voz del autor en el texto.

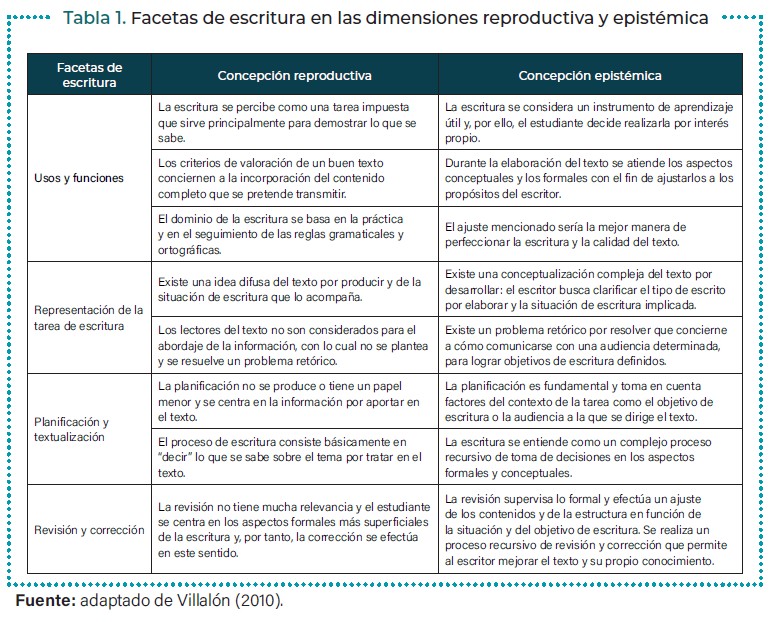

En una línea relacionada, Villalón y Mateos (2009) analizaron las concepciones de escritura en estudiantes de secundaria y licenciatura, entendidas como creencias implícitas (White y Bruning, 2005), a la vez que vinculadas a procesos epistémicos que pertenecen a dos modelos de escritura contrastantes (Bereiter y Scardamalia, 1987,1992). De esta manera, identificaron: 1) la concepción implícita de tipo reproductivo, cercana al modelo de "decir el conocimiento" la cual percibe la escritura como medio para transmitir y reproducir lo que se sabe y lo que aportan los autores consultados sin considerar la situación de escritura y los lectores destinatarios del texto; y 2) la concepción implícita de tipo epistémico, que comprende la escritura como herramienta de elaboración conceptual en interacción con procesos retóricos (la composición del texto se adecúa en función de la situación de escritura y de la audiencia o lectores del mismo), próxima al modelo de "transformar el conocimiento'!

Asimismo, las autoras analizaron los dos tipos de concepciones en relación con la manera de percibir los usos y funciones de la escritura, la planificación, la textualización, la revisión y las modificaciones al producto escrito. Los resultados dan cuenta de que en estas distintas facetas de escritura los estudiantes de secundaria se encontraron más cerca de una concepción reproductiva y en desacuerdo con la epistémica. Por su parte, los universitarios presentaron un mayor acuerdo con las concepciones epistémicas que los de bachillerato, aunque no alcanzaron puntuaciones elevadas al respecto. A su vez, las y los estudiantes de ambos niveles mostraron concepciones menos epistémicas en la planificación y textualización, comparado con las demás facetas.

En México se han desarrollado estudios sobre creencias implícitas en escritura académica, desde la perspectiva de White y Bruning (2005), efectuados en diferentes comunidades disciplinares (Hernández, 2012, 2015; Hernández y Rodríguez, 2018), en los que se indagó el tipo de prácticas de escritura que en estas se llevan a cabo. A partir de las diferencias encontradas entre las comunidades, tanto en las creencias implícitas como en sus prácticas, se observó que campos disciplinares como el de la Historia muestran una mayor orientación a generar contextos de enseñanza-aprendizaje que favorecen la utilización de la escritura académica como proceso de transformación del conocimiento. Esto mediante prácticas que propician la reflexión respecto de los textos y de los procesos de lectura y escritura, así como en lo referente a sus funciones comunicativas, retóricas y estéticas. Todo ello, susceptible de propiciar en los estudiantes el desarrollo de teorías implícitas de mayor riqueza y complejidad con una mayor orientación a la construcción de aprendizajes.

En contraste, acorde con Navarro y Mora-Aguirre (2019), en los contextos educativos también se han detectado teorías implícitas que no favorecen el desarrollo de prácticas de escritura desde un abordaje retórico, situado y epistémico. Estas creencias consisten en entender la escritura como: 1) transcripción; 2) un talento innato; 3) inspiración individual; 4) habilidad básica generalizable a distintos contextos; 5) vocabulario y ortografía y 6) una actividad que no requiere ser enseñada.

Por su parte, respecto de estudios sobre escritura académica en algunos campos disciplinares, como el de la medicina, estos resultan escasos. En este se reconoce la importancia de que los estudiantes fortalezcan la escritura académica para que les sea posible el desarrollo de competencias médicas (Abreu et al., 2008; Muñoz Cano y Maldonado, 2013), la utilización del conocimiento científico para la práctica clínica basada en evidencias (Corrales-Reyes et al., 2017), así como la publicación de investigaciones, lo cual se asocia a aptitudes para la investigación científica (Barbón y Bascó, 2016; Ríos-González, 2016). Acorde con ello, se hace necesario un mayor conocimiento respecto de las prácticas de escritura académica-científica llevadas a cabo en este campo y de las concepciones de escritura relacionadas, las cuales podrían favorecer la construcción de conocimiento de tipo científico mediante la producción escrita. A su vez, se observa que la investigación sobre escritura en el presente campo tiene un enfoque predominante hacia el análisis de los textos desarrollados (Bitran et al., 2009; Meza y González-Catalán, 2020; Smith et al., 2016). Dado ello, también resulta pertinente la indagación de elementos vinculados con los procesos de escritura académica, como son las concepciones asociadas a la transformación o reproducción de conocimiento, por sus repercusiones en el aprendizaje mediante la actividad escrita.

Aunado a lo anterior, si bien existen estudios valiosos respecto de las concepciones de escritura académica, son escasas las investigaciones que se enfocan en la configuración de las concepciones de tipo reproductivo y epistémico respecto de los distintos subprocesos o facetas de la escritura académica (Bereiter y Scardamalia, 1987; Hayes y Flower, 1980). La obtención de un mayor conocimiento referente al nivel en el que se presentan las concepciones reproductivas y epistémicas en las distintas facetas de escritura podría favorecer la identificación de aquellos subprocesos de composición escrita en los que los estudiantes requieran apoyos educativos específicos, acorde con su campo disciplinar, que les permitan conceptualizar y abordar la escritura con un mayor enfoque hacia la construcción de aprendizajes, lo cual es susceptible de favorecer la calidad de la producción escrita.

Acorde con la importancia de indagar las concepciones en relación con las facetas de escritura, es pertinente que estas se precisen con fundamento en los aportes de la literatura, las cuales corresponden a: 1) usos y funciones de la escritura, que atañe a la idea respecto del tipo de aplicación y finalidad de la escritura (Villalón, 2010); 2) representación de la tarea, que corresponde a la conceptualización del proceso de escritura en una situación determinada (Castelló, 2007); 3) planificación, que concierne a la formulación de objetivos, a la organización de ideas y al establecimiento de un plan flexible de escritura para el desarrollo del texto; 4) textualización, que corresponde a la producción o formulación escrita que se efectúa en función de la planificación, la cual guía la producción escrita durante la textualización y, con ello, ayuda a minimizar la atención puesta en la organización de ideas de esta faceta (Galbraith y Torrance, 2004); 5) revisión, que consiste en mejorar la calidad del texto, acorde con los objetivos de escritura planteados e involucra la detección y solución de problemas que conciernen tanto a la aplicación de las convenciones del lenguaje como a la precisión en el manejo de los significados (Flower y Hayes, 1980).

Por otra parte, existe un notable número de investigaciones sobre el género y su relación con el desempeño en escritura, las cuales han reportado niveles de mayor eficacia obtenidos por parte del género femenino comparado con el masculino (Aitken y Martinussen, 2013; Cordeiro et al., 2018; De Smedt et al., 2017; Scheiber et al., 2015). A su vez, según Villalón et al. (2015), este hecho en parte pudiese estar relacionado con la existencia de concepciones epistémicas ligeramente más desarrolladas por parte del género femenino, las cuales es factible que influyan positivamente en la calidad de los textos. En esta lógica, las autoras plantean la posibilidad de que las estudiantes abandonen antes que los varones las concepciones reproductivas, mientras se avanza en los niveles educativos. Sin embargo, son escasos los estudios que abordan la relación entre el tipo de concepciones sobre las facetas de escritura, la variable género y los distintos niveles educativos. Asimismo, la indagación al respecto resulta pertinente para determinar y comprender las variables que influyen en la calidad de las producciones escritas y el desarrollo o no de procesos de aprendizaje a partir de dichas representaciones.

Otro aspecto importante corresponde a que diversos estudios han encontrado una relación entre un mayor desarrollo de concepciones de tipo epistémico y niveles educativos más altos. En este sentido, sus resultados ponen de manifiesto una aproximación más cercana del alumnado universitario hacia una concepción epistémica de la escritura, en comparación con grupos de estudiantes de otros niveles, tales como el alumnado de secundaria (Villalón y Mateos, 2009), de secundaria y bachillerato (Hernández, 2017) y de bachillerato (Hernández y Rodríguez, 2018), los cuales presentan mayor afinidad con las concepciones de tipo reproductivo. Sin embargo, no contamos con datos concluyentes en lo referente a la posible variabilidad de las concepciones sobre las facetas de escritura en los distintos niveles educativos y en los diferentes semestres de una carrera universitaria. Dado ello, sería necesario el desarrollo de estudios que aporten un mayor conocimiento al respecto, efectuados en comunidades disciplinares determinadas.

Por otra parte, es de interés analizar la relación entre concepciones de escritura y el desempeño académico, pues podría esperarse que aquellos estudiantes con concepciones más epistémicas respecto de la escritura académica logren un mayor aprendizaje y, por tanto, la obtención de evaluaciones con puntajes más altos que aquellos con concepciones más reproductivas. Sin embargo, la práctica de una escritura enfocada a la construcción de conocimiento pudiera no ser un objetivo dentro de determinadas comunidades disciplinares (Hernández y Rodríguez, 2018). Así, los escritos evaluados de manera favorable no necesariamente estarían asociados a una escritura de tipo epistémico.

Acorde con lo anterior, la indagación sobre la relación entre concepciones de escritura y desempeño académico no solo favorecería una mejor comprensión de dicho vínculo, sino también permitiría tener indicios de los tipos de prácticas de escritura (epistémicas o reproductivas) llevadas a cabo en las distintas disciplinas. Por su parte, resulta pertinente observar si existe una relación entre el tipo de concepciones, el semestre y el promedio académico, pues, acorde con lo mencionado, podría esperarse que quienes se encuentran en semestres avanzados y con mayor promedio académico presenten concepciones epistémicas más desarrolladas que aquellos de semestres menos avanzados y con un promedio menor.

En función de lo abordado previamente, en este estudio tenemos dos objetivos. El primero corresponde a identificar las variaciones entre las concepciones sobre las distintas facetas de escritura (los usos y funciones de la escritura, representación de la tarea, planificación y textualización, revisión y corrección) de estudiantes de medicina, a manera de lograr una mayor comprensión de las representaciones que tienen acerca de los procesos de composición escrita académica en sus distintas dimensiones epistémicas y reproductivas. El segundo objetivo concierne a establecer un comparativo entre los tipos de concepciones de las facetas de escritura en función del género, el semestre y el rendimiento académico de los estudiantes (considerado para fines de este estudio como el promedio de calificaciones obtenido a partir de las calificaciones de todas las asignaturas).

METODOLOGÍA

Enfoque

Este estudio se desarrolló desde un enfoque cuantitativo, mediante un diseño transversal, no experimental, de alcance correlacional-comparativo.

Unidades de análisis

Participaron en el estudio, de manera voluntaria y anónima, 359 estudiantes de todos los semestres (46.24 % de 1°-2°; 29.80 % de 3°-5° y 23.96 % de 6°-9°) del Programa Académico de Medicina de una universidad localizada en la ciudad de Puebla (México). De ellos, 220 son mujeres (61 %) y 139 (39 %) varones, entre 17 y 28 años. Se utilizó un muestreo de tipo no probabilístico, por conveniencia.

Técnica de recolección

Se aplicó el Instrumento de Concepciones sobre Escritura Académica, cuyo diseño corresponde a una adaptación del Cuestionario sobre Escritura Académica (CESAC), elaborado por Villalón (2010). El instrumento de autoinforme que aporta esta investigación consta de 35 ítems y tiene una escala de respuesta tipo Likert de cinco opciones, que van de 1 ("totalmente en desacuerdo") a 5 ("totalmente de acuerdo"). A diferencia del instrumento original de tres facetas (Villalón, 2010), al instrumento de este estudio se le ha añadido la faceta de representación de la tarea, al ser un componente que ejerce una influencia importante en los demás procesos de escritura, en tanto implica la idea que tiene el autor respecto del proceso de composición por seguir y del tipo de texto por elaborar.

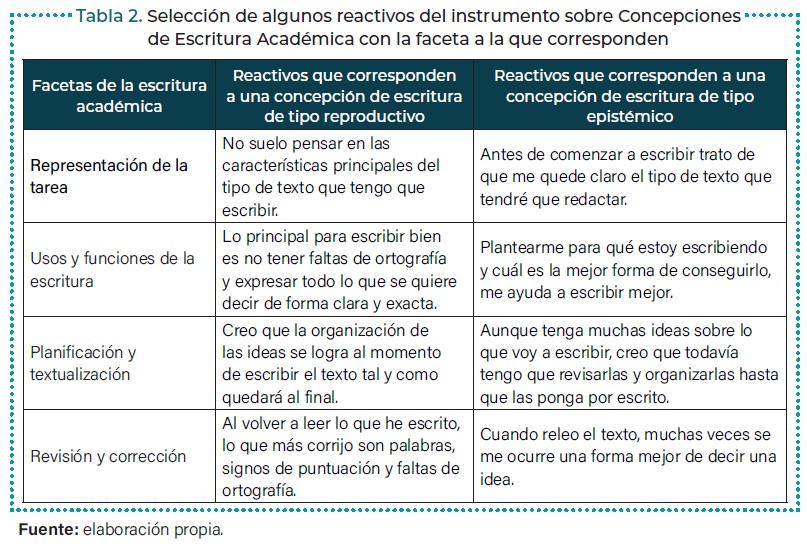

En consonancia con la teoría, el análisis factorial exploratorio mostró la existencia de dos escalas en las que pueden reconocerse las concepciones de tipo epistémico (18 ítems) y las concepciones de tipo reproductivo (17 ítems); que explicaban 28 % de la varianza total. En ambas escalas se exploraron cuatro facetas que forman parte del proceso de escritura, consideradas de relevancia por la literatura (Bereiter y Scardamalia, 1987; Castelló, 2007; Hayes y Flower, 1980; Villalón y Mateos, 2009): 1) usos y funciones (9 ítems), 2) representación de la tarea (8 ítems), 3) planificación y textualización (9 ítems), y 4) revisión y corrección (9 ítems). Estas facetas se describen desde las concepciones reproductivas y epistémica en la tabla 1.

Respecto de las puntuaciones en las distintas facetas, cabe señalar que estas reflejan las creencias implícitas de los estudiantes. Por este motivo, las respuestas indican diferentes niveles de concordancia con la concepción que se analice (epistémica o reproductiva). El grado de fiabilidad (Alpha de Cronbach) del cuestionario total fue de 0.74, el cual se considera adecuado, así como el de cada una de las escalas; concepciones de tipo epistémico (α = 0.87) y concepciones de tipo reproductivo (α = 0.80).

Por su parte, se presentan a continuación algunos de los reactivos del Instrumento sobre Concepciones de Escritura Académica y la correspondiente faceta a la cual se encuentran asociados.

Procedimiento y análisis de los datos

La recolección de datos se llevó a cabo de manera electrónica, mediante un formulario de google, después de contar con el consentimiento por parte de las autoridades de la institución sobre los objetivos y el procedimiento del estudio. Los estudiantes tuvieron una participación voluntaria y se garantizó la confidencialidad de la información.

Los datos fueron analizados mediante el programa estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versión 22. Se efectuó un análisis descriptivo respecto de las concepciones de los estudiantes en cada una de las facetas de escritura de las escalas epistémica y reproductiva, así como de las variaciones en función del género, semestre académico (1°-2°, 3°-5° y 6°-9°) y rendimiento académico de los estudiantes, mediante un análisis de varianza factorial. Para este último, se consideró como factor inter-sujetos a cada uno de los grupos de comparación (género, semestre y rendimiento académico) y como factor intra-sujetos a cada una de las facetas de escritura. A continuación se indica la conformación de los distintos grupos.

Respecto al periodo académico, se integraron tres grupos que incluyen a todos los semestres de la carrera de medicina: iniciales 1° - 2° (n = 167), intermedios 3° - 5° (n = 107), avanzados 6° - 9° (n = 85). En cuanto al rendimiento académico, se dividió a los estudiantes en dos grupos: el primero correspondiente a un promedio de calificaciones en las distintas asignaturas cursadas: aceptable 7.0-8.9 (n = 199) y sobresaliente 9.0-10 (n = 160).

RESULTADOS

A continuación, se presentan los principales resultados del estudio, buscando responder a los objetivos de la investigación, los cuales corresponden a identificar las concepciones en cada una de las facetas de escritura de cada escala (epistémica y reproductiva) y comparar su variación en relación con el género, la edad, el semestre y el rendimiento académico de estudiantes de medicina.

Concepciones en las distintas facetas de escritura

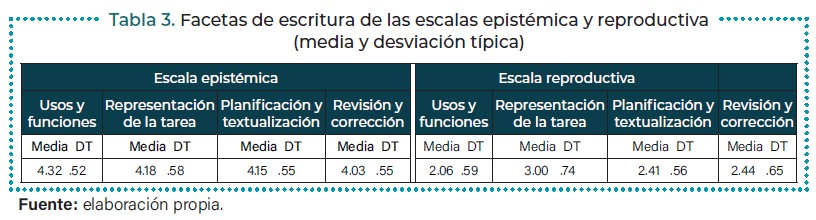

Con el propósito de identificar las concepciones de escritura académica que presentan los estudiantes: de tipo epistémico y de tipo reproductivo, establecimos tres rangos, con base en los puntajes mínimos y máximos estandarizados de las escalas del cuestionario: bajo (1-2), medio (3) y alto (4-5). A partir de ello, ubicamos los puntajes medios de los participantes.

En la tabla 2 se presentan los puntajes medios de las concepciones de los estudiantes, de tipo epistémico y reproductivo, en cada una de las facetas. Los resultados muestran mayor nivel de concepciones de tipo epistémico que reproductivo, en las distintas facetas de escritura: usos y funciones, representación de la tarea, planificación y textualización, revisión y corrección.

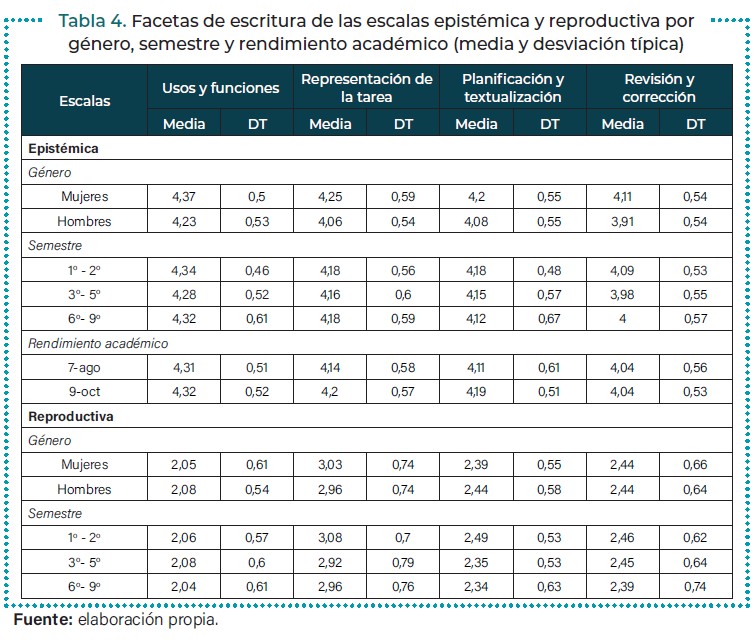

Comparativo por género, semestre y rendimiento académico

En la tabla 4 se presentan las puntuaciones medias por género, semestre y rendimiento académico en cada faceta de escritura de las escalas epistémica y reproductiva. Los resultados muestran que en los tres comparativos por grupo, los estudiantes presentan mayores niveles en las distintas facetas de concepciones de tipo epistémico que de tipo reproductivo.

El análisis de varianza indicó diferencias significativas por género en usos y funciones (F = 6.16, p =.01, Eta2 = .02), representación de la tarea (F = 5.49, p =.02, Eta2 = .02) y revisión y corrección (F = 9.71, p =.002, Eta2 = .03) de tipo epistémico; las mujeres presentan mayores niveles en las tres facetas en comparación con los varones (t = 2.56, p =.01; t = 3.03, p = .003; t = 3.34, p = .001, respectivamente). Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas en las cuatro facetas de escritura de la escala de tipo reproductivo.

En cuanto a los comparativos por semestre académico, el análisis de varianza no mostró diferencias significativas entre los tres grupos en cuanto a las facetas de escritura de tipo epistémico. En la escala de tipo reproductivo se observaron diferencias significativas en planificación y textualización (F = 3.26, p=.04, Eta2 = .02). Los estudiantes de °-2° semestres reportan mayor nivel en comparación con los estudiantes de 3°-5° (t = 2.26, p = .03) y 6°-9° (t = 2.06, p = .04).

Respecto al comparativo por rendimiento académico, el análisis de varianza no mostró diferencias significativas entre los grupos en cuanto a las cuatro facetas de escritura de tipo epistémico. En la escala de tipo reproductivo se encontraron diferencias significativas únicamente en relación con el rendimiento académico en representación de la tarea (F = 19.80, p = .001, Eta2 = .05), planificación y textualización (F = 5.74, p =.02, Eta2 = .02) y revisión (F = 6.12, p = .01, Eta2 = .02). Los estudiantes cuyo rendimiento oscila entre 9.00 y 10.0 muestran mayor nivel en comparación con los estudiantes con rendimiento académico ubicado entre 7.00 y 8.90 (t = 4.11, p = .001; t = 2.53, p = .01; t = 2.99, p = .003, respectivamente).

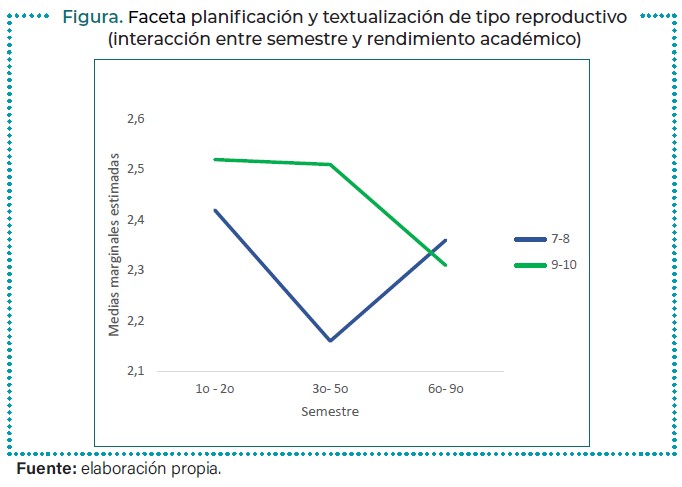

Por su parte, el análisis de varianza factorial indicó diferencias significativas en la interacción entre semestre y rendimiento académico en la faceta planificación y textualización (F = 3.69, p = .03, Eta2 = .02) de tipo reproductivo (figura).

CONCLUSIONES

Los resultados este estudio corroboran la coexistencia de concepciones tanto epistémicas como reproductivas en los estudiantes universitarios, acorde con White y Brüning (2005) y con investigaciones posteriores como la de Villalón y Mateos (2009). En esta lógica, si bien en los estudiantes existe una valoración de la escritura como herramienta para aprender, observada en un alto puntaje obtenido en concepciones de tipo epistémico en todas las facetas y, a su vez, con el mayor puntaje en la faceta de usos y funciones, la comprensión de la escritura como herramienta para la construcción de aprendizajes aún no se observa del todo consolidada. Razón de ello es que en todos los casos las y los estudiantes manifestaron tener concepciones reproductivas en un nivel medio o cercano a este en la faceta de representación de la tarea. A su vez, en las demás facetas, a excepción de la de usos y funciones, se observa un nivel cercano al intermedio en cuanto a concepciones reproductivas. Este hecho puede implicar que los estudiantes aún no realizan un análisis detallado de la situación de escritura (función que cumple el texto en un contexto determinado) y de las condiciones de escritura (tiempos para desarrollar el texto, fuentes de consulta, conocimiento sobre el tema a tratar, entre otros), así como planificar antes y durante la escritura.

Por otro lado, los resultados concernientes al género mostraron concepciones más epistémicas por parte de las mujeres, en relación con los varones, aunque presentaron concepciones reproductivas cercanas al nivel intermedio o intermedio en varias facetas, similar a las de ellos. Este hecho concuerda con la investigación de Villalón et al. (2015) realizada con alumnado de bachillerato, en lo referente a que las mujeres mostraron una mayor conciencia que los varones sobre el valor epistémico de la escritura, sin embargo, la concepción epistémica de las estudiantes no se presenta de manera consolidada, debido a que tuvieron concepciones reproductivas relativamente elevadas.

En lo que se refiere a los hallazgos obtenidos por semestre académico, estos dan cuenta de que los estudiantes presentan un nivel alto de concepciones epistémicas para las cuatro facetas, sin embargo, aquellos de 1°-2° semestres mostraron concepciones más reproductivas en planificación y textualización que los de los semestres superiores. Este hecho podría denotar una cierta tendencia a la disminución de concepciones reproductivas sobre esta faceta mientras se avanza en los niveles académicos. Estos resultados guardan cierta similitud con otros estudios que comparan las concepciones de estudiantes de distintos niveles educativos, en los que los universitarios presentan concepciones más epistémicas y mayor discrepancia con las concepciones reproductivas comparados con grupos de alumnos de bachillerato y secundaria (Hernández, 2017; Hernández y Rodríguez, 2018; Villalón y Mateos, 2009). Ello podría deberse a que conforme aumenta el nivel de estudios pudiese existir el requerimiento de habilidades que atiendan a prácticas de escritura que presentan una progresión en su nivel de complejidad, más acordes con las concepciones epistémicas y más divergentes respecto de las reproductivas.

En cuanto al comparativo realizado por desempeño académico, lo resultados indican que tanto los estudiantes de mayor promedio (9-10) como los de menor promedio (7-8.9) conciben la escritura como una herramienta para el aprendizaje, aunque, debido a su acuerdo de nivel intermedio con las concepciones reproductivas en la faceta de representación de la tarea, se comprende que no existe una concepción epistémica consolidada. Asimismo, los estudiantes con un promedio académico más elevado tuvieron un mayor nivel de concordancia con las concepciones de tipo reproductivo en todas las facetas comparado con aquellos con un promedio menor. Ello podría ser susceptible de indicar que en la comunidad disciplinar a la que pertenecen los estudiantes de esta investigación, Medicina, existe una cierta tendencia a otorgar una valoración más alta a las producciones escritas que presentan cualidades que obedecen a procesos de escritura reproductivos en los que un manejo preciso de los datos y de la información en general no necesariamente implica una elaboración personal de las ideas con una intencionalidad comunicativa por parte del estudiante.

Aunado a lo anterior, aun cuando son escasos los estudios sobre prácticas de escritura en el contexto de la enseñanza de la medicina, investigaciones realizadas en México (Hernández y Rodríguez, 2018) referentes a distintas comunidades académicas (bachillerato, filosofía, historia, biología, psicología) reportan que frecuentemente la evaluación de los escritos efectuada por los docentes se suele centrar en aprendizajes entendidos como aquellos que reproducen fielmente lo que dicen los autores que se leen o el profesorado. A su vez, en concordancia con los autores, es sabido que este tipo de evaluación tiende a generar en los estudiantes concepciones de tipo reproductivo acerca de la escritura académica. Aunado a ello, las investigaciones señalan que en general en el ámbito escolar se realizan prácticas de escritura que distan mucho de su utilización como herramientas para el aprendizaje (Castelló et al., 2012; Mateos et al., 2007; Solé et al., 2005). Esto resulta contraproducente en la formación de estudiantes en los distintos campos disciplinares, por las razones expuestas previamente a lo largo de este trabajo, y particularmente en el de la medicina, dado el creciente interés que sus académicos manifiestan en que el alumnado mejore las habilidades de escritura que les permitan publicar sus investigaciones en revistas indizadas, lo cual se considera esencial para la producción y adquisición de conocimiento científico (Abudinén et al., 2012; Barbón y Bascó, 2016; Ríos-González, 2016).

Por su parte, la interacción entre semestre y rendimiento académico en la faceta planificación y textualización de tipo reproductivo parece indicar que las diferencias que se presentan entre los estudiantes de ambos grupos, según el rendimiento académico, no son las mismas en los distintos semestres. Así, las concepciones reproductivas sobre el proceso de composición de escritura, que implican una escasa o nula planificación de este, en los estudiantes con rendimiento académico 7-8 tienden a disminuir hacia los semestres intermedios (3°-5°), pero se incrementan hacia los últimos semestres (6°-9°). Sin embargo, en los estudiantes con rendimiento académico 9-10, las concepciones reproductivas respecto a esta faceta se comportan de manera opuesta; si bien estas se mantienen durante los semestres iniciales e intermedios (1°-2°; 3°-5°), tienden a disminuir hacia los últimos semestres (6°-9°). Estos hallazgos parecen sugerir que es en los últimos semestres del trayecto formativo cuando los estudiantes con rendimiento académico más alto empiezan a cambiar sus concepciones reproductivas respecto de la planificación y la textualización. Ello puede relacionarse con una posible transición hacia concepciones más epistémicas en estas facetas, que involucra una mayor toma de conciencia respecto de lo que se quiere comunicar y a la manera de hacerlo, así como a la estructuración coherente de sus ideas en el proceso de composición escrita. Sin embargo, también indican una mayor variabilidad en la manera en que los estudiantes con menor rendimiento académico conciben este proceso, sugiriendo una mayor dificultad.

Los subprocesos de planificación y textualización han sido reportados en otros estudios como aquellos que suponen complicaciones en su ejecución para los estudiantes (Hernández y Rodríguez, 2018) y se han observado dificultades en estudiantes de secundaria y universitarios para abandonar las concepciones reproductivas relacionadas con estas facetas (Villalón y Mateos, 2009). Ambas investigaciones señalan la dificultad implicada en el desarrollo de creencias epistémicas asociadas a estas facetas, en tanto ello involucra la enseñanza de procesos de escritura, debido a que el estudiante no puede aprenderlos por sí solo. A la vez, refieren que los docentes no suelen promover prácticas de escritura que favorezcan la toma de conciencia por parte del estudiante respecto del lector a quien se dirige el texto o que permitan la clarificación de lo que se quiere comunicar y de cómo hacerlo, así también que incidan en la estructuración de las propias ideas con una secuencia coherente.

Los resultados de este estudio en general muestran que el Instrumento sobre Concepciones de Escritura Académica posibilita la identificación del tipo de concepciones, epistémicas y reproductivas, en cada una de las facetas de escritura especificadas. Sin embargo, tiene limitaciones, como otras técnicas metodológicas, para recabar información. Entre las mismas se encuentra la deseabilidad social con la que los sujetos pueden responder los reactivos (Hernández y Rodríguez, 2018). Por este motivo, consideramos pertinente la utilización de métodos complementarios, tales como la realización de entrevistas a los estudiantes, las cuales permitan obtener una mayor información referente a cómo se representan cada una de las facetas de escritura, en términos epistémicos y reproductivos, y en vinculación con el tipo de prácticas de escritura que llevan a cabo en sus campos disciplinares.

Aunado a lo anterior, observamos que los resultados obtenidos permiten orientar la atención hacia el tipo de prácticas de escritura académica y su enseñanza, las cuales pueden influir en las concepciones que presentan los estudiantes sobre las facetas de escritura como la representación de la tarea, elemento clave para la transformación del conocimiento a partir de la composición de textos (Bereiter y Scardamalia, 1987). Dado ello, estimamos pertinente el desarrollo de investigaciones que permitan analizar el tipo de prácticas de escritura que se llevan a cabo en las disciplinas en función de los procesos epistémicos y reproductivos que estas promueven y su relación con las concepciones de los estudiantes sobre las facetas o subprocesos de escritura, así como con las características de sus producciones escritas.

Agradecimientos

Al estudiantado universitario que participó de manera voluntaria y desinteresada en esta investigación. Así también, a la Dirección del Programa Académico de Medicina por la disposición y apoyo a lo largo del proceso.

Financiación

No se recibieron apoyos económicos para el desarrollo de esta investigación.

REFERENCIAS

Aitken, M. y Martinussen, R. (2013). Exploring predictors of performance on a curriculum-based measure of written expression. Journal of Writing Research, 4(3), 281-299. https://doi.org/10.17239/jowr2012.03.03.

Barbón, G. y Bascó, E. (2016). Clasificación de la actividad científica estudiantil en la educación médica superior. Educación Médica, 77(2), 55-60. https://www.readcube.com/articles/10.1016%2Fj.edumed.2016.02.001

Bereiter, C. y Scardamalia, M. (1987). The psychology of written composition. Lawrence Erlbaum.

Bereiter, C. y Scardamalia, M. (1992). Dos modelos explicativos de los procesos de composición escrita [Two explicative models for the processes of written composition]. Infancia y Aprendizaje, 75(2), 4364. https://doi.org/10.1080/02103702.1992.10822332

Bitrán, M., Zúñiga, D., Flotts, P., Padilla, O. y Moreno, R. (2009). Mejoría en las habilidades de comunicación escrita de estudiantes de medicina: Impacto de un taller de escritura. Revista Médica de Chile, 737, 617-624. doi: 10.4067/S0034-98872009000500004

Boscolo, P., Arfé, B. y Quarisa, M. (2007). Improving the quality of students' academic writing: an intervention study. Studies in Higher Education, 32(4), 419-438. https://doi.org/10.1080/03075070701476092

Campbell, J., Smith, D. y Brooker, R. (1998). From conception to performance: How undergraduate students conceptualise and construct essays. Higher Education, 36 (4), 449-469. https://link.springer.com/article/10.1023/A:1003451627898

Castelló, M. (2007). El proceso de composición de textos académicos. En M. Castelló (Coord.), Escribir y comunicarse en contextos científicos y académicos (pp.47-81). Graó.

Castelló, M., Mateos, M., Castells, N., Iñesta, A., Cuevas, I. y Solé, I. (2012). Academic Writing Practices in Spanish Universities. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 70(2), 569-590. https://repositorio.uam.es/handle/10486/669089

Castelló, M., Iñesta, A. y Monereo, C. (2009). Towards Self-regulated Academic Writing: An exploratory study with graduate students in a situated learning environment, Electronic Journal of Research in Educational Psychology 7(3), 1107-1130.

Castells, N., Mateos, M., Martín, E., Solé, I. y Miras, M. (2015). Profiles of Self-percived Competencies and Conceptions of Academic Writing in University Students. Culture & Education, 27(3), 569-593. http://www.investigacion-psicopedagogica.org/revista/new/english/ContadorArticulo.php7367

Cordeiro, C., Castro, S. L. y Limpo, T. (2018). Examining Potential Sources of Gender Differences in Writing: The Role of Handwriting Fluency and Self-Efficacy Beliefs. Written Communication, 35(4), 448-473. https://doi.org/10.1177

Corrales-Reyes, I., Rodríguez, M., Reyes, J. y García, M. (2017). Limitantes de la producción científica estudiantil. Educación Médica, 78(3), 199-202. http://dx.doi.org/10.1016/j.edumed.2016.11.005

De Smedt, F., Merchie, E., Barendse, M., Rosseel, I., De Naeghel, J. y Van Keer, H. (2017). Cognitive and Motivational Challenges in Writing: Studying the Relation with Writing Performance Across Students' Gender and Achievement Level. Reading Research Quarterly, 53(2), 249-272. https://doi.org/10.1002/rrq.193

Flower, L. y Hayes, J. R. (1980). The Cognition of Discovery: Defining a Rhetorical Problem. College Composition and Communication, 37(1), 21-32. http://academic.brooklyn.cuny.edu/english/moser/eng%207506/cognition%20of%20discovery.pdf

Galbraith, D. y Torrance, M. (2004). Revision in the context of different drafting strategies. L. Allai, L. Chan-quoy y P. Largy (Eds.), Revision: Cognitive and instructional processes (pp. 63-86). Kluwer Academic Publishers. https://www.researchgate.net/publication/2621787Revision_in_the_Context_of_Different_Drafting_Strategies

Hayes, J. R. y Flower, L. (1980). Identifying the organization of writing processes. En L. W. Gregg y E. R. Steinberg (Eds.), Cognitive Processes in Writing: An Interdisciplinary Approach (pp. 3-30). Lawrence Erlbaum. https://www.researchgate.net/publication/200772468_Identifying_the_organization_of_writing_processes

Hernández, G. (2012). Teorías implícitas de escritura en estudiantes pertenecientes a dos comunidades académicas distintas. Perfiles Educativos, 34(136), 42-62. http://www.scielo.org.mx/pdf/peredu/v34n136/v34n136a4.pdf

Hernández, G. (2015). Representaciones y prácticas de los estudiantes sobre escritura académica: diferencias entre distintas comunidades académicas. Memoria electrónica del XIII Congreso Nacional de Investigación Educativa, 16 al 20 de noviembre, Chihuahua, Chihuahua. https://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v13/doc/2030.pdf

Hernández, G. (2017). Las creencias de escritura en estudiantes de distintas comunidades académicas. En S. Espino y C. Barrón (Coords.), La lectura y la escritura en la educación en México. Aproximaciones teóricas, experiencias aplicadas y perspectivas de futuro (pp. 61-83). iisue-unam. http://132.248.192.241:8080/xmlui/handle/IISUE_UNAM/110

Hernández, G. y Rodríguez, (2018). Creencias y prácticas de escritura. Comparación entre distintas comunidades académicas. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 23(79), 1093-1119. http://www.scielo.org.mx/pdf/rmie/v23n79/1405-6666-rmie-23-79-1093.pdf

Hounsell, D. J. (1984). Essay planning and essay writing, Higher Education Research and Development, 3(1), 13-3 1. ttps://doi.org/10.1080/0729436840030102

Lavelle, E. y Zuercher, N. (2001). The writing approaches of university students. Higher Education, 42 (3), 373-391. https://doi.org/10.1080/01443410701366001

Lavelle, E. y Bushrow, K. (2007). Writing approaches of graduate students. Educational Psychology, 27(6), 807-822. https://doi.org/10.1080/01443410701366001

Levin, T. y Wagner, T. (2006). In their own words: Understanding student conceptions of writing through their spontaneous metaphors in the science classroom. Instructional Science, 34 (3), 227-278. https://doi.org/10.1007/s11251-005-6929-x

Lonka, K., Chow, A. Keskinen, J., Hakkarainen, K. Sandström, N. y Pyhältö, K. (2014). How to measure Ph.D. students' conceptions of academic writing? Journal of Writing Research, 5(3), 245-269. doi: 10.17239/ jowr-2014.05.03.11

Mateos, M., Villalón, R., de Dios, M. J. y Martín, E. (2007). Reading-and-writing tasks on different university degree courses: what do the students say they do? Studies in Higher Education, 32(4), 489-510. https://doi.org/10.1080/03075070701476183

Mateos, M. y Solé, I. (2012). Undergraduate students' conceptions and beliefs about academic writing. En M. Castelló y C. Donahue (Eds.), University writing: Selves and texts in academic societies (pp. 5367). Emerald Group.

Martínez-Fernández, J. R., Corcelles, M., Bañales, G., Castelló, M. y Gutiérrez-Braojos, C. (2016). Exploring conceptions about writing and learning: undergraduates' patterns of beliefs and the quality of academic writing. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 74(1), 107-130. http://dx.doi.org/10.14204/ejrep.38.15045

Meza, P. y González-Catalán, F. (2020). Evaluación de la calidad lingüístico-discursiva en textos disciplinares: propuesta de un instrumento analítico para valorar la producción escrita en la formación de médicos. Logos: Revista de Lingüística, Filosofía y Literatura, 30(1), 3-17. http://doi.org/10.15443/RL3001

Muñoz Cano J.M. y Maldonado T. (2013). Dificultades para la construcción de la literacidad en la educación médica. Revista Actualidades Investigativas en Educación, 73(2), 1-18.

Navarro, F. y Mora-Aguirre, B. (2019). Teorías implícitas sobre escritura académica y su enseñanza: contrastes entre el ingreso, la transición y el egreso universitarios. Universitas Psychologica, 78(3), 1-17. https://doi.org/10.11144/Javeriana.upsy18-3.tiea

Ríos-González, C. (2016). Escasa publicación científica en estudiantes de medicina de Paraguay. Educación Médica, 77(2), 80-81. http://dx.doi.org/10.1016/j.edumed.2016.03.005

Scheiber, C., Reynolds, M., Hajovsky, D. y Faufman, A. (2015). Gender differences in achievement in a large, nationally representative sample of children and adolescents. Psychology in the Schools, 52(4), 335348. https://doi.org/10.1002/pits.21827

Smith, S., Kogan, J., Berman, N., Dell, M., Brock, D. y Robins, L. (2016). The Development and Preliminary Validation of a Rubric to Assess Medical Students' Written Summary Statements in Virtual Patient Cases. Academic Medicine, 91(1), 94-100. doi: 10.1097/ACM.0000000000000800.

Solé, I., Mateos, M., Martín, E., Miras, M., Castells, M. y Cuevas, I. (2005). Lectura, escritura y adquisición de conocimientos en Educación Secundaria y Educación Universitaria. Infancia y Aprendizaje, 28(3), 329-348. https://www.comie.org.mx/revista/v2018/rmie/index.php/nrmie/article/view/253/253

Villalón, R. (2010). Las concepciones de los estudiantes sobre la escritura académica [Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Madrid]. http://www.tdx.cat/handle/10803/50700

Villalón, R. y Mateos, M. (2009). Concepciones sobre la escritura académica: Cómo conciben los estudiantes la escritura académica. Infancia y Aprendizaje, 32(2), 219- 232. https://doi.org/10.1174/021037009788001761

Villalón, R., Mateos, M. y Cuevas, I. (2015). High school boys and girls writing conceptions and writing self-efficacy beliefs: what is their role in writing performance? Educational Psychology, 35(6), 653674. https://doi.org/10.1080/01443410.2013.836157

White, M. J. y Bruning, R. (2005). Implicit writing beliefs and their relation to writing quality. Contemporary Educational Psychology, 30(2), 166-189. https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2004.07.002